「原作に忠実」ではもう足りない!映画『西遊記 ヒーロー・イズ・バック』をゲーム体験に落とし込む、こだわり抜いたプロセス【CEDEC 2020】

ゲーム開発者向けカンファレンス「CEDEC 2020」の最終日(2020年9月4日)、ヘキサドライブの服部達也氏が『ゲームコンセプトをアクションから考える!~ PS4「MONKEY KING ヒーロー・イズ・バック」のアニメーションの取り組み ~』と題したセッションを行った。

このセッションでは,同社のPS4ソフト「MONKEY KING ヒーロー・イズ・バック」において、中国拳法のコミカルなアクション映画のアニメーション手法をどのようにゲームに取り入れたかを、テクニカルアーティストの岡本鯉太郎氏と,ゲームデザイナーの服部達也氏が紹介した。アクションから考えるゲーム開発を具体的な事例とともに説明されたセッションの内容をお伝えしていこう。

ゲームデザイン、アニメーションコンセプトについて

初めに、原作映画の紹介。

原作は2015年に中国で公開された映画作品で、興行収入は当時の日本円にして約192億円(!)のメガヒット映画。

長安城で修行する少年が斉天大聖(孫悟空)と出会い、絆を深めていく物語で、大人から子供まで楽しめる内容だ。

映画からゲームへ反映した重要な要素

SIEからヘキサドライブへ開発の話が来た時点で、「アクションゲームを作ろう」という方向性は決まっていたとのこと。

それを前提に、服部氏は以下の映画を観ることにした。

服部氏は元々カンフー映画が好きで、「西遊記 ヒーロー・イズ・バック」の作品全体を包む軽快さ、コミカルさは70年代〜90年代のジャッキーチェン作品がルーツになっていると判断した。

本映画をゲームにする上で、これらをベースにした軽快なテンポとコミカルな雰囲気を中心にしたアクションゲームにすることが決定した。

次に映画内で特徴的だったのが、頻繁に起こる体の伸び縮みや、小道具の変形アニメーションだった。原作者に訪ねたところ、これらは中国で「張力」と呼ばれている表現で、映画内で意識して盛り込んでいる、という話を聞き、これもゲームにしっかり取り込んでいこうということになった。

更に、主人公の斉天大聖は見た目の通りサル(の神様)であるため「サルらしい動き」を加えて、ゲームとして整えていこうという方針になった。

映画の視聴層とゲームのターゲット層を一致させる

原作映画は年齢性別問わず幅広い層に支持されていたため、ゲームもそれに沿ったターゲット設定をすることになった。しかし、中国で原作映画を知る方たちにユーザーテストに参加してもらったところ、想定以上にコンシューマゲーム遊んでいないユーザーが多く、中にはコントローラーも触ったことがないというユーザーもいたとのこと。

そこで、今作は「アクションゲームの入門編」のようなタイトルにすることにした。ユーザーテスト後に以下の4つのポイントをスタッフに伝えたとのこと。

■ゲームのテンポをゆっくり目に

PlayStationに触れたことがないユーザーでも、ゲームの中で何が起こっているか理解できるスピード感にすること。

■シンプルな操作

最近のPSタイトルは同時押しやコマンド操作を前提としたゲームが多いが、その手のアクションは禁止。

ボタンを押したらそれによって何が起きたのかが画面の中で分かるようにしたり、ガチャ押しをしてもなんとなくボタンの効果が理解できるような仕様を意識した。

■分かりやすい動き

特に重要なのが、敵キャラクターの動きとのこと。敵がアクションをする前に予備動作で「今から行動するよ」ということがしっかり伝わるように心がけた。また、攻撃スピードやアクション後の隙も意識して分かりやすさを重視して作り込んだ。

また、「気持ちよさ」を追求すると、ゲームのテンポが速くなってしまいがちだが、そうなると初心者には何が起きてるか分からなくなるため、そこのバランスには気を配った。

岡本氏によるアニメーション的な観点での補足によると、ディズニーの「アニメーションの12の原則」の Anticipation(予備動作)にあたる要素であるとのこと。「次のアクションはこうなるはずだ」と予測をさせる動き。次に続く動きが「やっぱりね」と納得感のあるものであれば、非常に見やすいアニメーションを生む。

■アクションを習得する段階を丁寧にレベルデザインしていく

世界観の設定として、力を失っている主人公が徐々に力を取り戻していくというストーリーであるため、進行に応じて難易度が適切に上がっていくことを意識した。

アクション映画手法のゲーム内取り組みと映像化

続けて、ゲーム化についての話。ここまでに話したコンセプトを如何にゲームに落とし込んでいったか。

実際にプレイアブルを作るにあたり、張力表現の検証や映画のグラフィック再現と並行して、現役のアクション監督に特定のシーンを演出してもらって、雰囲気を掴んだり動きをサンプリングしたりした。

谷垣氏、小原氏の2人へは「最近のリアルファイト系のアクションとは異なるコミカルなアクションを演出してほしい」とお願いした。

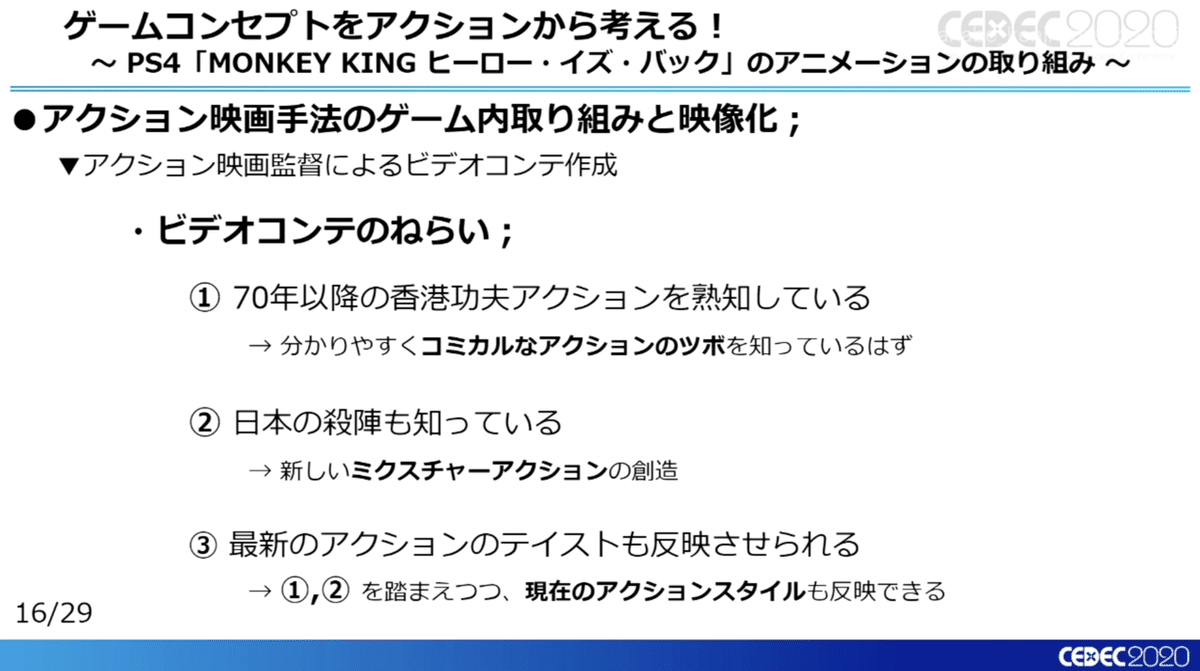

しかし、その裏に3つの狙いを持っていたと服部氏は語る。

1つ目が「コミカルさ」の部分。谷垣氏は長年アクション演出を担当しているため、分かりやすくコミカルなアクションの「ツボ」を知っているはずだと考えた。

2つ目は、谷垣氏、小原氏の2人とも日本人であるため、慣れ親しんだ日本の「殺陣っぽい所作」が演出の中に無意識に入ってくるのでは、期待があった。

3つ目は、現役のアクション監督であるため、現在のスタイルのアクションも入れてくるだろうと考えた。

ビデオコンテからアクションの特徴を捉える

前述のお題から製作された谷垣氏のビデオコンテで表現された動きから、カンフーアクション、配置物を利用した道具アクション、如意棒や召喚などの法術(魔法)アクションを特徴的な動きとして、斉天大聖のアクションに当てはめていった。

お見せできないのが残念だが、このコンテだけで普通のカンフー映画の見せ場シーンの詰め合わせのようで大迫力のものだった。

棒術を使ったアクションはまさに往年のカンフー映画のよう。

その中で、飛び跳ねたり敵を引っ掻いたりとサルらしい動きも盛り込まれている。

椅子やはしごを使った道具アクション。武器として利用するだけでなく、特殊な戦場が生まれるようなワンシーンもあった。

倒れてきた小道具で足を挟んで痛がったり、敵にコショウをぶつけたり、コミカルさも要所でふんだんに挟んでる様子も見て取れた。

法術で大量に生み出した分身に指示を出すシーン。

如意棒をしならせてガードの上から脳天を叩くシーンは、張力を意識して作られたシーンだろう。

このように、原作映画を服部氏が咀嚼した形でアクションが具体的になった。

実は映画内での斉天大聖はほとんどカンフーアクションをしておらず、有名な分身や筋斗雲のような法術もまったく使っていなかった。そのため、ゲームデザインをしながら「どのようなスタイルがゲームバージョンの斉天大聖に相応しいか?」という版元のスタッフとディスカッションを重ねた。

余談として、まさにジャッキー・チェンのように少しギャグも含むようなアクションも入れてよいか?と打診したところ、全然ダメ、と一蹴されたと苦笑交じりに服部氏は語る。中国の方からすると斉天大聖は反骨精神のあるヒーローで、憧れの対象であるため、やたらと茶化すようなことは避けてほしいという話があった。

サルっぽさの追求

基盤であるコミカルさの動きの中で、さらに斉天大聖の動きの追求で「サルっぽさ」をまとめていった。待機中は毛づくろいやあくびをさせたり、ダッシュや回避のアクションは四つん這いがいいか、などなど。

服部氏が印象的だったと語るエピソードは、パルクール的なハイジャンプとしてグッと屈んでジャンプする動きを作ったときに、版元から「それは違う」と指摘されたことだった。斉天大聖はサル(の神様)だから、手も足も優先度は一緒で、高いところへジャンプするときは手を地に付けて回転するようにジャンプするのが自然だ、と原作の映像と見せてもらいながらアドバイスもらったそうだ。

そのような調子で、細かい部分でもお互いのイメージする動きに違いがあることが分かったため、一挙手一投足かなり綿密に議論をしたとのことだった。

主人公アクションの実機試作

ここまででまとめたアクションの方向性に基づいて、ゲーム実機での試作が始まった。

拳をぶつけてお互いに痛がるコミカルさの表現

椅子を投げて戸惑わせる道具アクション

張力の効いた伸びのあるアクション

法術アクションとサルっぽく足を鳴らしてお尻を叩く動き

などなど、コンセプトがふんだんに反映されてる様子が分かる。

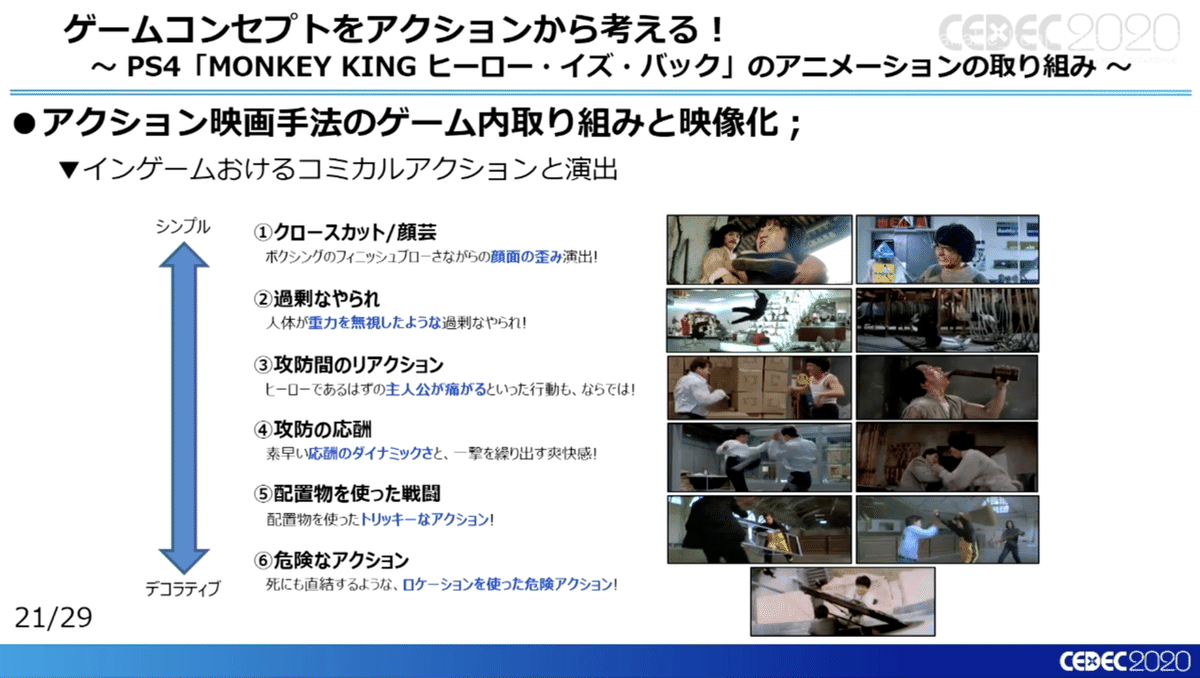

試作の前に、スタッフ一同でベンチマークであるジャッキーチェンの映画を見返して、ジャッキー・チェンが演出してるアクションには、どういうマトリクスや段階分けがあるのかを分析・仕分けをした。

・殴られたときに大きく顔が歪むサマを大きくアップで撮っている

・蹴られたときに重力を無視したような吹っ飛びかたをする

・ヒーローなのに痛がるようなちょっとカッコ悪い面がある

・素早い攻防の中、ドン!と一撃を繰り出す爽快感がある

・配置物を使ったトリッキーなアクションがある

・死にも直結するような危険なアクション

などを、ゲームの中で如何に体験させるかを意識した。この中の一部は具体的に近いアクションシーンを試作した。

こぼれ話だが、実際にジャッキー・チェンにも見てもらう機会もあり、椅子を使ったアクションにはジャッキー・チェンも「これ知ってる!」と反応があったとのこと。

「MONKEY KING ヒーロー・イズ・バック」における事例紹介

最後に、カットシーン制作やレベルデザインなどの具体的な事例についていくつか紹介があった。

斉天大聖と姿形が同じ暗黒大聖と対峙するシーン。

コミカルな雰囲気がありつつも、途中から本格的なアクションに変わる様は、往年のコミカルカンフー映画のようなワンカットで、作品を象徴するようなシーンとなっている。

鏡写しの動きをするコミカルなシーンから…

次第にハードな格闘シーンへ移っていく。

次にモーションキャプチャーをふんだんに使ったカットシーンの紹介。

吸い込まれるような動きのキャプチャーにもこのような工夫があったようだ。

レベルデザインに関するデザイン的な要素として、事前のプレイの攻略が次の敵を倒すヒントになるように、同一デザインの弱点をもたせたり、アニメーションにある程度の法則をもたせたり、意図的にアニメーションの間を作ったり、ということが挙げられた。

まとめ

本作は中国が版元で、原作映画があり、メインターゲットが中国など、初の試みが非常に多かった。世界観をどう作るか、美術の体系としてどういうものが正しいか、レベルデザインなど、多くの発見があったとのこと。

原作映画と補完関係になるようなゲームを目指したので、ぜひプレイしてほしい、と本公演は締めくくられた。

映画を原作とするゲームの開発のため、ルーツとなる映画ジャンル・年代の定義、アクション映像監督を招いたコンセプト固めのためのコンテづくり、版元との綿密なイメージすり合わせ、そしてインゲームの試作…

長い道のりを経て「MONKEY KING ヒーロー・イズ・バック」は生み出されていた。原作の設定に忠実に踏襲するだけではない。真に作品を理解しようと咀嚼し、ゲームとしてそれを体験するにはどうすべきか?その追求の果にこの作品はあった。

この知見は、これから生まれる原作有りゲーム開発にとって、大きな道標となるはずだ。

本セッションに近い内容のインタビュー動画があるため、最後にこちらをオススメして本記事の締めくくりとする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?