日本企業に必要な経営のアンラーニング(その2:不確実性の管理)

ビジネスと不確実性

前回、日本企業が米国企業などに稼ぐ力で負ける理由が販管費の高さだと指摘し、その対策の一つとして管理会計で直接原価計算を使用すべきだと書いた。今回は、もう一つの対策である不確実性の管理について書くことにする。

ビジネス環境が変化し不確実性が増している、と言うと反論する方は少ないと思う。では、不確実性とは何か?、どのような不確実性が存在するのか?と問うと、すぐには答えが帰ってこないようである。

そして、このこと自体が経営スタイルを変えられない(アンラーニングできない)根本原因であるように思う。

ここで、言葉の定義を明確にしておく必要があるだろう。ここで言う不確実性とは、意思決定における選択肢が引き起こす結果が予測できないことを指す。つまり、意思決定を左右しないもの、たとえば明日雨が降ろうが降るまいが会社に行くなど、は不確実性には含まない。

なぜ不確実性を経営管理の対象とすべきか?

日本企業は、頭では高度成長時代に適した大量生産のビジネス・モデルがもはや成立しないと分かっているが、そこから未だに抜け出せないでいる。

たとえば、次々と新しい技術が生まれ、顧客ニーズが変化してゆき、その結果製品ライフサイクルがどんどん短くなる、などのことは誰もが知っている。しかし、この知っているということと、経営が変化に対応しているということは、全く別物である。

本当に時代変化に対応しているのであれば、次の問題をどう解決したかを明確に述べられなければならないが、そう言う話はあまり聞かない。

・製品開発には巨額の投資が必要

・イノベーションには失敗の可能性が高い

・にも拘らず、短期間でより多数の開発が必要

・だから、不確実性の管理技術が不可欠

営業でも案件が大型化し、取れるかどうか不確実な案件のどれに高度な人材を集中的に配置するかが問題となっている。すなわち、この種の不確実性の取り扱いの巧拙が、販管費の効率を大きく左右する時代になっているのである。

問いの立て方:管理すべきはリスク

しかし、不確実性をどう管理するかと問われても、すぐにはアイデアが思い浮かばない。これも前回と同様、問いの立て方を変える必要があるのだろう。

経営が困るのは、不確実性そのものではない。不確実性が存在すること自体は当たり前で、それを消すことはできない。不確実性の結果、費用が嵩むことが困るのだ。

では、不確実性の結果どのように費用が嵩むのだろう。たとえば製品開発では、次のようなことが問題になる。

・儲かる見込みが薄いことがわかったプロジェクトを停止させられない

・プロジェクト初期のビジネス・ニーズの見極めや品質の作り込みが不十分で、後期にコストが大きい手戻りが生じてしまった

・開発部隊へのプロジェクトの詰め込みすぎで、どのプロジェクトも期日通り市場に出せず、競合他社とのスピード競争に負けている

これらの事象の本質は何だろうか?どれも、プロジェクトが進行し時間が経つにつれまずいことが起こったのに、それを止められないという現象である。時間とともに変化するリスクが管理できていないのである。

ここで、また言葉の定義を確認しておこう。リスクとは、将来のいずれかの時において何か悪い事象が起こる可能性をいう。つまりリスクとは、本来は時間が経てば発生するかしないかのいずれかの事実となるはずのものである。

プロジェクトが進めば、いろいろな情報が手に入ってくる。その情報をもとに、リスクを低減する手立てを講じられるはずである。上述のケースでコストが嵩むのは、時間とともにリスクが低減できていないからなのである。

ここに、研究の結果明らかになった事実がある。世の中の製品開発プロジェクト7つのうち、実際に市場投入にこぎつけるプロジェクトは1つに過ぎない、ということである。つまり、プロジェクトには市場投入に至らない、というリスクがあるのである。

このことが意味するものは、明らかである。製品開発プロジェクトは、時間の経過とともにリスクを低減することに注力する。そして、客観的に見て市場投入に至らないと思えるプロジェクトは、即中止する。

リアルオプションに従った賭けのルール

このことの妥当性は、リアルオプションの理論で保証されている。そして、理論に従えば、次の5つの賭けのルールを守るべきであるとされている。

1. 新製品開発プロジェクトの不確実性が高い(プロジェクトの成功の見通しが不確実な)場合、掛け金(投資金額)は低く抑える。もし、どこに向かっているかが分からなければ、小さなステップを重ねる。つまり、一度に全体の投資を決めるのではなく、オプション(ステップを一つ進める権利)を購入しては前に進めていく

2. 不確実性が下がるに従って、掛け金を増やす。どこに向かっているかがわかるにつれて、より大きなステップをとる。

3. すなわち、新製品開発プロセスを一連の小さなステップに分割し、段階的に進める。プロセスを一連の「オプションの購入」と考える。それぞれのステップで徐々に掛け金を増やしていく。

4. それぞれのステップを「リスク低減の手段」であると考える。ここで、情報は不確実性低減のカギであることを思い出す。それぞれのステップでの支出は、不確実性を少なくとも同額分低減させるものでなくてはならない。

5. タイムリーな評価、決定、撤退ポイントを設定する。これらの決定ポイントでは、前のステップで得た情報をまとめ、それに基づいて「次のステップに進むか、それとも撤退するか」を問う。

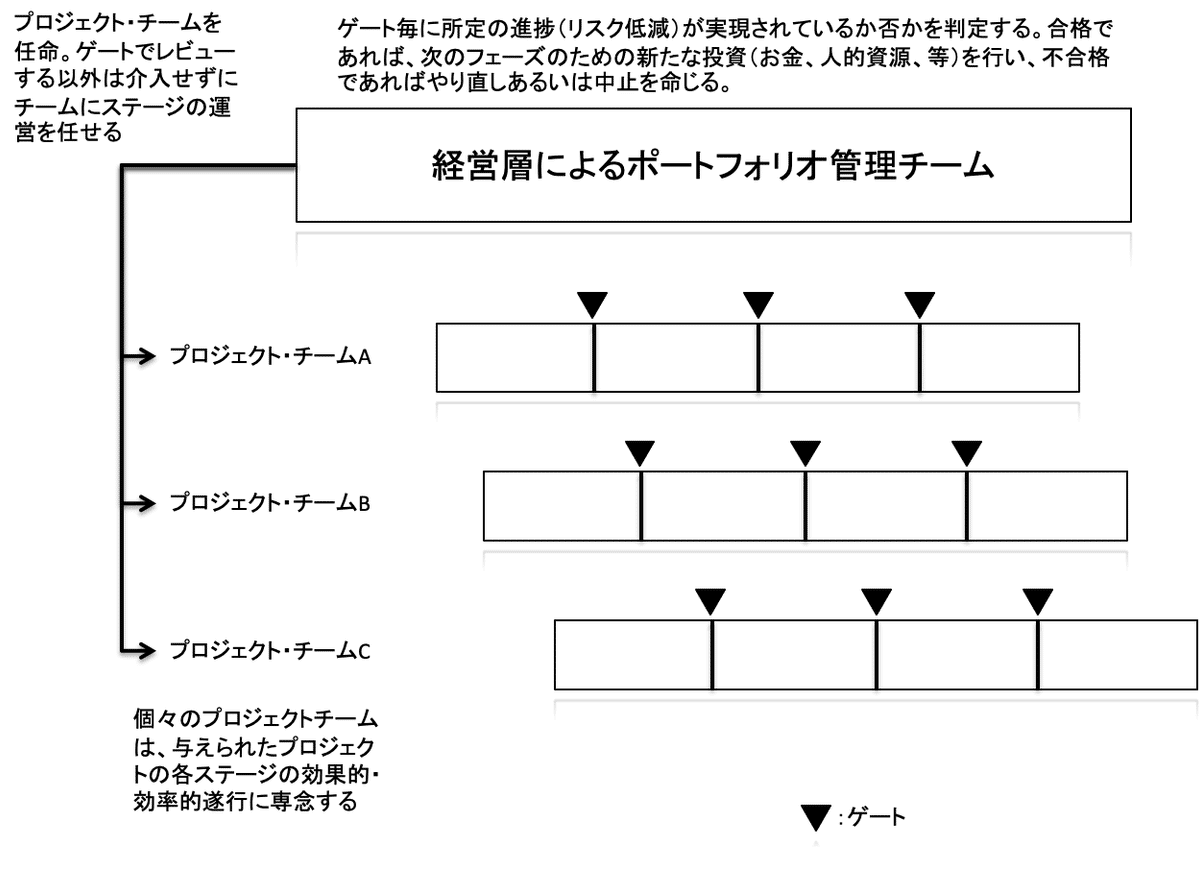

このような考えに従えば、次の図のような製品開発プロジェクトのポートフォリオ管理が自然な策となる。

このような図を見せると、日本企業にもこれと同等のDR(Design Review)があると言う反論が返ってくることが多い。しかし、DRは「良いものを作れば売れる」という大量生産時代の産物で、設計主導で設計品質が満たされるかどうかだけをチェックするものであることが多い。

上記のポートフォリオ管理は、経営の全体効率を問うものである。ビジネスとして成立するかどうか、会社として賭けをして良いかを問うので、マーケティングや営業の責任者も参加するのが当然で、7つのうち6つは撤退させる覚悟で臨むところが違うことを理解すべきである。

日本企業はリスク管理に疎く、このプロセスを余計なオーバーヘッドとみなす傾向にあるので、要注意である。太平洋戦争の時に食料は現地徴発という軽装で臨み、敗走時に敵に回した現地住民に追われた轍は踏みたくないものである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?