身体の声、聴こえませんか?〜障害的ケガ予防概論〜

先日、患者さん(頚部捻挫)とのお話から。当院の通院される前は、頚部の症状が出るたびに整形外科へ通院したが、中学時代の頚部損傷を理由と首と強くするしかないと言われて終わるようだったみたいで具体的なことは何もなし。『予防できないのか?』と疑問が生まれていました。それはそうですよね。

ケガ予防という事の考え方。簡単に語れるものではないし、実際とても難しい課題。『予防』に絶対はない、という難しさ。その上で、どうすれば最大限予防できるのか。その概論を当院なりの考えをお伝えできたらと思います。

以前にも書きましたがケガには【障害的要素】と【外傷的要素】ケガがあります。

今回は【障害的要素】に関わるお話です。

例えば、頚部捻挫や腰部捻挫。寝違いやギックリ腰みたいなモノですね。皆さまには身近でよくあるケガです。

大きな要素として4つあります。

①筋力

②疲労

③癖、よく使う動作

④古傷などウィークポイント

①筋力

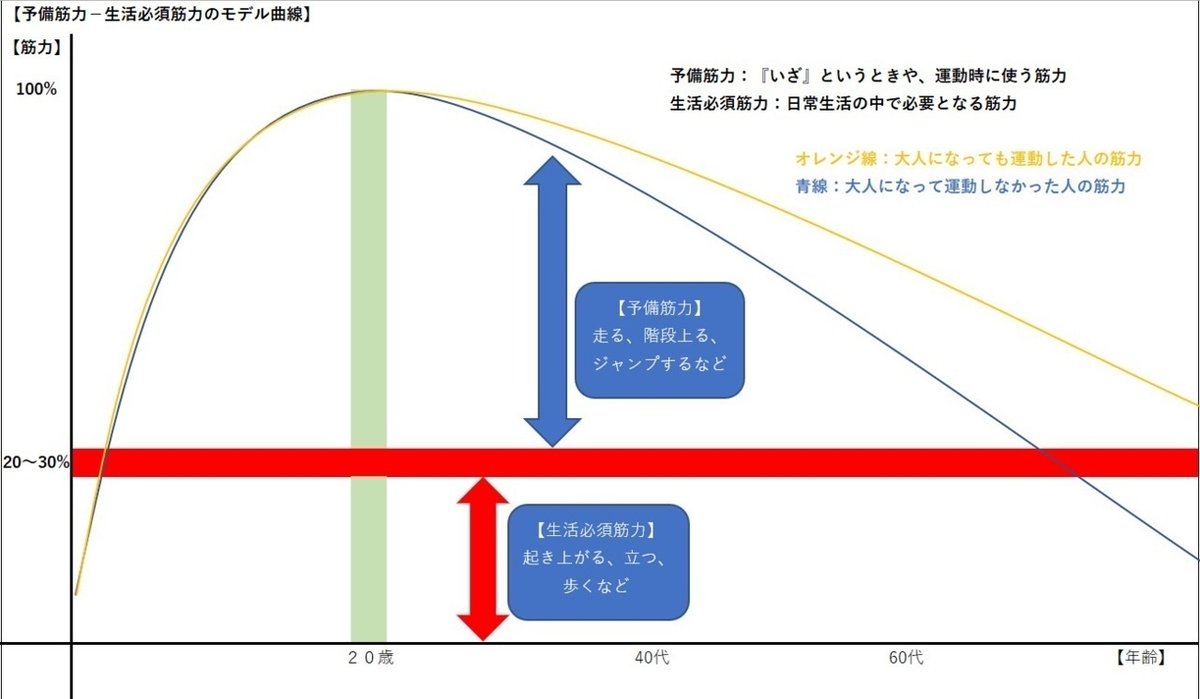

筋力は20歳を越えると、長い滑り台みたいに時間をかけて落ちていきます。一般的に運動をしない方は特に。どういう感じかというと…20歳時に100%の筋力があったとすると、そのうちの20〜30%程で生活しているといわれてるので、残り70〜80%は余力。走ったり、重いのもったり…という“いざ”という時の力なわけです。運動していなければ、そう日常生活で走る事はないですよね。そういう日頃使わない筋力やパワーから落ちていきます。「使わないモノは使えなくなる」一種の廃用性萎縮ですが、これを一般的にはこれも含めて老化と呼ばれています。

運動会でお父さんがリレーで走ってアキレス腱を切るなんてケガもこんな原因ですね。日頃走ってない人がいきなり走ったり…それはリスク高いですよね。

そのため、日頃から変わらぬ生活をしていても、いやむしろ、変わらぬ生活をしているからこそ、あまりにも緩やかで滑っている滑り台のように、少しずつ気づかない程度のスピードで余力の筋力が落ちていきます。そして、ある日何食わぬ顔でいつもと変わらないように洗濯物を干そうと手を挙げた時に肩をケガしてしまいます。四十肩、五十肩ってやつですね。これには関節の萎縮も絡んでたりもしますが、手を挙げる余力がなくなっちゃったときに起こります。

では、筋力があれば予防できるのでは?筋トレをきっちりやればいいのでは?極論ではリスクを下げる事はできます。しかし、これが絶対ではない。という事で次の項目です。

②疲労

疲労って意外と難しい。疲労度をチェックはアスリートの基本ですが、それでも良いコンディショニングを保つのは大変なこと。ケガや体調不良をプロ選手がチームを離脱するとか、オリンピックにまにあわず出場を辞退するとかスポーツニュースで見ますよね。プロのスタッフがサポートするプロアスリートですら『疲労』を起因にしたケガをします。

人間の動作は筋力土台にした体力で活動しています。現状の体力が常に普通に使えると大抵の人は思い込んでいます。しかし、実際はそんな事はありません。もちろん、寒いときや起床時やウォーミングアップなしでのスポーツ活動は思うほど動けないことがあります。それ以外に『疲労』という視点が必要です。

簡単に言うと皆さんのいう疲労には『脳疲労』『肉体疲労』があります。

●『肉体疲労』は活動後の身体の疲労のこと。「畑仕事したから疲れたわー」っていう身体的疲労ですね。全身的に疲労するとウィークポイント(身体の弱いところ)を庇うことが仕切れなくなり、ウィークポイント自体がダメージを受けたり、庇っている部位がダメージを受けたりします。

ここには、もう一つの視点も必要です。『疲労度』と『疲労回復度』の関係です。いつかのCMですが「その日の疲れはその日のうちに」こんなフレーズがあったかな。コレが理想です。しかし、なかかなにそうはいかない。疲労度が疲労回復度を超える日々続くと、疲労が溜まった部位がいつも受ける負荷(例:ダッシュする時のふくらはぎにかかる負荷)が耐えきれなくなり、ケガを発症(例:シンスプリント)します。

運動やいつもと違う身体活動をする時は、必ず疲労回復をワンセットにして考える必要があります。

あなたのそのトレーニング、疲労回復にどれぐらい日数(時間)がかかるか考えたことがありますか?

●『脳疲労』は、精神的疲労と神経的疲労に分かれます。

・精神的疲労は、いわゆるストレスですね。人間関係や悩み、喜怒哀楽の感情に左右される疲労です。上司の目を気にするとか、好きな人に告白するとか、ムカついて怒ったりとか。試合とか大事な場面での気持ちの高揚とか、試合後の脱力感もですかね。

・神経的疲労は、勉強やデスクワークとかでおきる脳の疲労です。誰しも学生時代にテスト勉強で頭を抱えたり、難しい授業何言っているか分からず頭が疲れた事があるはず。仕事のデスクワークだと、神経的にも精神的にも疲労を起こす可能性もありますが。

さて、なにが言いたいかというと、肉体疲労も脳疲労も、疲労は疲労です。頭が疲れると身体も疲れます。上司や怖い先生、有名人とあった後にどっと疲れたりした経験はありませんか?ただ会話しただけなのに疲労が起きます。心拍数だの緊張性からの筋収縮だの…探せば肉体疲労も考えられますが。中学時代の期末テスト、勉強しかしてないのにとても疲れませんでしたか?テストが終わった後は勉強というストレスから解放されて元気な人もいましたがね。

脳が疲れると身体が疲れます。

それを睡眠で回復させているのが一般的ですが、脳疲労が過度になるとどうなるか。回復させるための睡眠の邪魔をし始めます。巷でいう自律神経の乱れってやつですね。交感神経の過剰になり、寝れなくなったり、イライラしたり、自律神経失調症になったり。そうなると、朝起きても身体は疲れています。疲れていると身体も思うようには動きません。結果、弱い部位に負担をかけたり、庇ったりしていつも通り動こきます。なので、いざ出掛けようと椅子から立ち上がったとき…ギックリ腰が起きるわけです。ギックリ腰には大臀筋など筋機能不全が背景にある事も事実ですが。

首の寝違いはちょっと複雑。頭を支える筋力機能不全も背景にありますが、心因性ストレスからの負担が胸郭や顎関節の機能に絡んでちょっと複雑なので次の機会にでも。

要するに頭が疲れると身体は思うように動いてくれない。そうすると、ウィークポイントの負担が増える。その上、無理して身体を動かすとウィークポイントに関わるところのケガするリスクが高まるわけです。そうそう、スポーツ場面だとプレッシャーやストレス関連からの脳疲労から集中力がかけた時にミスしたり、躓いて足首捻挫するとかもありますね。スポーツ中の雑念ってヤツは結構危険だったりします。

『疲労』は障害的なケガのリスクが高まります。

③癖、よく使う動作

患者さんから聞くコメントでよくあるのは、『私右膝、右肩…右側ばかりケガするんですよ。なんかあるんですかね?』コレに対して『右手利き、右足利きでは?よく使う方はその分リスクも高まりますから』と答えたりします。遺伝的な骨格や関節の弛緩性、利き手などその人の身体的生まれ持った特性の影響力は意外と大きいものです。

お父さんがオスグットだと息子さんもオスグットになりやすかったり。骨格の遺伝からのリスクですかね。

上記の答えが絶対ではないですが、その人の癖にはそれなりの理由とリスクがある時もあります。仕事柄でよくやる動作はその部位への負担を増やします。例えば、荷物の集配所で仕事している方が右手で荷物を持つ事が多いせいで右手関節を障害的なケガされたという患者さんがいました。今まではご自身の疲労度と疲労回復度のバランスが保たれていたのだと思います。

しかし今回は

①筋力が一線より弱くなって負荷に耐えられなくなったのか

②なんらかの理由で疲労回復が間に合わなくなって、疲労のせいで筋力が出なくなったのか?

③細胞の疲労という名のダメージが蓄積して組織損傷を起こしてしまったか?

いづれか理由で手関節が疲労負けしてしまったと考えられます。もし左利きで左手で荷物を持っていたら、左手関節をケガしてたんだろうなと。

ゴルフ肘とか野球肩とかも負傷当初はこのカテゴリーに当てはまりますね。職人あるあるみたいな痛みもそうですね。親指でこねるマッサージをするような施術者が母指MP関節を壊してしまうのもそうですね。

よく使う動作でも、疲労度や余分な負担をかけないように関連部位の筋力維持向上があれば、損傷に繋がらない可能性もあります。同じ事をしていても、ケガする人としない人がいるわけですから。

④古傷などウィークポイント

長く生きれば生きるほど、色々ありますよね。交通事故にあったり、転んで大けがしたり。

過去に大きな外傷や障害を負ってしまった部位は組織的、動作的に弱くなってしまうことがあります。例えば、私は20歳の時に軽トラと接触事故で記憶が飛んで、救急救命センターのICUに入りました。いまだに接触時の記憶はないんですが、左大腿骨骨折(ももの骨)などをしました。この骨折はきれいに治ったのですが、左臀部が筋機能不全になっていたのでしょうね。記憶を辿れば、年単位で徐々に左脚が踏ん張れない…利かない状況なっていきました。本当に徐々になので私も…よくわかっていないまま…30歳を過ぎた頃。一度、知り合いの理学療法士に股関節外転筋力が右側の半分以下だったのは、ショックで覚えています。

その頃から、ストレス性の疲労が引き金になって、椅子から立ちあがろうとした時にギックリ腰…その後、トレーニング指導時にジャンプ(ホップ)指導で見本を見せた時に左膝内障…その後もアチコチやりましたね(笑)自力でほっといて、固定して、たまに自分で自分を施術して…ここ数年までは、リハビリやトレーニングなんてやっている時間がなかったのでだいたいのケガはしたなー。ボロボロだったなー

あっ話が逸れましたね(^◇^;)

で、色々あって私の弱い部位が股関節を皮切りに…高校時代にすでに腰部も…その後は右肘、右肩、足首、首ですね。最初は原因がわからず対処療法ばかりでしたが、今では全て解明済み。この頃は疲労度

&疲労回復度のバランスをみながら運動・トレーニングを継続してきていて、ウィークポイントの症状は全くない状況です。30歳以降では、今が一番コンディショニングが良いかもしれませんね。現在はウィークポイント強化のためある意味『肉体改造』中。自分の身体にプラスに変化させるための仮説を立てて立証中。

ウィークポイントが歳を重ねてから出てくるのはなぜか?答えは簡単です。庇ってきた筋力が歳を重ねて落ちてきたからです。身体は時間と共に、身体活動の影響を受けて常に変化しています。

さて①〜④を複合的に考えて『ケガ予防』の概念が生まれます。

この頃、施術中によくいう言葉があります『●●さんの身体はまだ無理できないって言っているみたいですよ』そうケガ予防にも、ケガからの回復にも、『身体の声を聴く』ことから始まります。

あなたは、思い込みや決めつけ、段取りや予定などに囚われて、身体の声を見て見ぬふりしていませんか?身体の声は、幼な子のか細い訴えのような、聴いてあげないと聴こえない声ですから。その声が万が一大きくなった時、それは残念なことに身体は障害的なケガをした時です。

ぜひあなたの【身体の声】。聴いて挙げてくださいね。その声の原因がわからないときは、ぜひご来院くださいね。ケガにならないうち、未傷のうちに、対処いたしましょう。

インスタグラム https://www.instagram.com/the.fitcure/

メインサイト https://fitcure.wixsite.com/fitcure

佐野接骨院 https://fitcure.wixsite.com/sano-judotherapy

筋トレクラブ https://fitcure.wixsite.com/kinntoreclub

陽だまりカフェ https://fitcure.wixsite.com/hidamaricafe

トレーニングガレージ https://fitcure.wixsite.com/traininggarage

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?