再考「扇」

2015

はじめに

明治から急激に近代化が進み、日本人の生活が均質化されていく中で

民俗学は柳田国男によって産まれました。

柳田民俗学は答えや結論があるわけではなく、フィールドワークの積み重ねから「問い」を発する学問と言えるような気がします。

その「問い」はたくさんのリレーのバトンとして後世に託されました。

そのひとつが最後の著作「海上の道」になります。

柳田国男は伊良子岬の海岸で黒潮によって流れついたヤシの実を拾い、はるか南から流れ着いたヤシの実から日本文化の基底には南方経由があるのではないかと考えました。

発表後、翌年の昭和37年に、柳田国男は亡くなります。

昭和38年に専業主婦だった吉野裕子さんは日本舞踊を習い始めました。

日々の稽古は、膝をそろえて正座し“扇”を前において師匠に挨拶することから始まります。その時の“扇”は、さしずめ武士に例えるならば“刀”にあたります。

舞台で舞踊家が扱う“扇”は、ある時は“花びら”ある時は“ふりしきる雪” “水の流れ”にも見立てられます。

舞踊の世界だけでなく、能や落語など日本の芸能や文化において“扇”は様々な役割を担っています。

“扇”に興味を持ち始めた吉野さんは、その起源を知りたいと思うようになりました。

必然的に民俗学に興味を持つことになります。

調べていくと、以外にも日本文化に深く関わっている“扇”は起源を研究されてはいませんでした。

これほど日本文化にとって重要な“扇”が手つかずのままになっていることに、苛立ち、義憤のような気持ちになったそうです。

歴史学の盲点となっている“扇”を吉野先生は50代で志し、30年余りかけて民俗学を研究することになります。

昭和45年(1970)「扇 ―性と古代信仰―」が刊行されました。

扇(=ビロウ)とは何か?

着物と和装小物の店 市川さんから画像をお借りしました。

扇は実用としては、涼をとるための道具になりますが、儀礼で使われるときは悪気、穢れを祓う道具になると考えられています。

日本人の冠婚葬祭に欠くことはできないものです。

現代でも和装での結婚式をあげるなら、扇(扇子)を手に持ちます。

現代を生きる私たちは日常的に扇を携帯することはありません。あってもなくても困りません。しかし歴史上の人物の肖像画には扇子を持つ姿はよく見られますし、戦前までは多くの人が扇子を携帯していました。涼を得る必要のない冬でも身につけていました。

それでは“扇”とはいったい何でしょうか?

吉野先生以前に行われた扇研究は

売扇庵店主 宮脇新兵衛 「売扇庵扇譜」大正6年出版

松月堂主人 中村清兄 「日本の扇」 昭和17年出版

上記2冊になります。

これらの研究は形状・種類の分析、及び最古の文献にはどのような記述がされていたのかを主に調べられていました。なかでも重要な記述は日本の摺畳扇が日本人の手になる世界的な発明であり、それが中国をへて、西欧各地にまで拡がったいきさつが「日本の扇」に叙述されていることです。

しかし、扇の起源については結局不明とされており、扇の神聖性についても考慮を払われていなかったそうです。

吉野先生は手つかずであった「扇の神聖性」と「扇の起源」を研究することになります。

最初に扇に深い関係を持つ神事を調べ、全国を歩かれました。その中で出雲の美保神社に古くから伝わるお祭り、蒼柴垣神事に重用される「長形の扇」に出会います。

この扇は紙をたたんで円形とし、長い柄がつけられています。

現在の扇子のように開いたり閉じたりの可変性はなく、開いたままになっています。風を起こしてあおぐことはできますが、実用性をもとめた形というよりは何かの葉の形を表しているように見えます。

神事の最中は両手で持ち、腰の前で突き立てます

美保関地域観光振興協議会公式ホームページより

次に最古の扇が平城京趾発掘により見つかりました。それは奈良朝の檜扇です。注意すべき点は二つあります。

第一は橋の長さが一定ではなく中心部が長くなり、両端は短くなります。ひろげると植物の葉のようになります。

第二に綴じ糸のための孔があけられていないことです。普通、扇子には開いたときにバラバラにならないよう孔があけられ、糸で固定されて開いたときに

扇型になり風を起こす道具になります。しかしこの古い型の扇は上端に孔がないため、あおぐことがしにくいのです。

檜扇の復元(奈良国立文化財研究所「木器集成図録」より)

この二つの扇から吉野先生はある仮説を導きました。

「この扇は私どもの考える実用にむすびついた、涼をとるための扇ではない。(略)悪いものをはらう力をもつにいたった呪物扇であろうか。それでもない。

この檜扇はその模倣した樹木、あるいはその葉のもつ神性、呪物性を抽出した模造の葉である。呪力はその模倣した、もとの葉にあるのだから、忠実にその葉を真似るだけでよかった。それで呪物なり得たのである。」

吉野裕子著「扇」から抜粋

扇は信仰のなかで重要とされる神木の葉っぱを表すと考えました。

それでは、呪力を持った樹木とは何でしょうか?そして、どのような樹木の葉を模しているのでしょうか?

その樹木は南方に育つ、ヤシ科の“ビロウ(蒲葵)”ではないかと予想されました。

ビロウとは

学名 ビロウ(ビンロウ檳榔との混同によりビロウとなる。檳榔とは別種)

漢名 蒲葵

和名 アヂマサ

沖縄名 クバ

上記の名称があります。

次に扇の祖先がビロウだと考えられる理由は以下になります。

⦁ 沖縄では御嶽(うたき)において神木として扱われている。(御嶽とは本土における神社の祭祀処)

⦁ ビロウの葉を乾燥し、形をととのえ、蒲葵扇(くばせん)という団扇が作られている。

⦁ 「古事記」「日本書紀」「延喜式」「和名妙」「続日本紀」などの古文献のなかに散見される。

⦁ ※日本の最重要の祭り「大嘗祭」のなかで、禊を行う百子帳の屋根材に用いられるほど神聖視されている。

⦁ 平城宮趾から出土した檜扇がビロウの葉に似ている。

⦁ 蒼柴垣神事に重用される「長形の扇」がビロウの葉に似ている

以上がビロウの葉が扇の原型である理由になります。

柳田国男も「海南小記」にて“阿遅摩佐(あじまさ)の島”という一章をもうけ、本土におけるビロウの葉の重要性について書かれています。

ではなぜ、ビロウは神木となったのでしょうか。

その謎を解明するため、ビロウを見ておかなければならないと思い吉野先生はビロウが群生する宮崎県の青島へと向かいました。

この島は「海幸彦・山幸彦」で有名な山幸彦=彦火火出見命(ヒコホホデミノミコト)をまつる青島神社があります。

余談ですが私も1999年に旅行で訪れ、日本とは思えない南国の景色に圧倒されたことを覚えています。※サムネに掲載した写真は私が撮影した青島になります。ご覧ください。

この場所が吉野民俗学の原点になります。

吉野先生は人生で2度目に訪れた青島を歩きながら一度目に訪れた修学旅行を思い出していました。

しかし、その次に妙な感じに襲われました。頭に浮かんだそのかんじはみるみるうちにふくれあがって心の中に居座りました。

「この木は一体何だろう」

いま目前にみるビロウは、こころもち傾きながらも直立し、下枝はない。その木の肌は妙になまなましく、見ていると何となく気恥しくなってくる。

その樹皮の皺が気になるし、また何か固いような、それでいて柔らかいような、木そのものがもつ風合がこれまた、口ではちょっと説明しにくい微妙なものなのである。

「この木、男の人のあれじゃないのかしら」

吉野裕子著「扇」から抜粋

吉野先生はある新発見をされました。

それはビロウが男根に似ているのではないか?ということです。

大胆な仮説ながら、この直感はフィールドワークを積み重ねていくと思いがけない一致と巡りあってゆきます。

この新発見をまとめると 「扇=蒲葵=男根」 という関係になります。

この関係性を裏付ける客観性を持った新事実は那智大社の扇祭になります。

この古い祭りでは一般的な神輿とは構造のことなる扇神輿と呼ばれる細長い(幅1m高さ10m)の神輿がつくられます。

金地に赤い日の丸のついた扇をたくさん飾り、12体が並びます。

この様子はビロウの葉と幹を表しているようにも見えます。

扇神輿が並んだ行列の前には等身大の「大扇」が先頭に立ちます。そして

那智の滝へと向かいます。この大扇は「馬扇」ともよばれ、扇面には馬の絵が描かれています。

吉野先生は宮司さんから昔の祭の様子を聞き取りました。

「扇面には今は馬の絵が描かれている」「だけどね」と声を落として宮司さんはチラリと洩らされました。昔は「異形のもの」つまり「男根」が描かれていた、ということでした。「しかし、時代が降るにつれて、そんな格好の悪いものはお祭りに出せなくなって、馬にかえたらしい、馬は陽の動物だから」と説明されました。

驚くことに那智の扇祭りにおいて「扇と男根」が結びつきました。なぜ形状が似てもいない「扇と男根」が結びつくのか?その謎を解く鍵はビロウではないでしょうか。ビロウの形状が男根に見立てられていたと考えなければこの謎は解けません。

扇=蒲葵=男根

そのように考えると扇神輿の形体はビロウの葉と幹がそろっていることになります。扇神輿はビロウ(=男根)そのものを表しているとも考えられます。

この祭りはビロウを神木とした南の島の人々が伝えた大昔の信仰形態ではないかと吉野先生は考えました。そのため、フィールドワークは沖縄へと拡がります。南国沖縄ではビロウは※御嶽(ウタキ)の神木になっています。

※御嶽とは沖縄における重要な祭祀処になります。

沖縄は本土では失われた古い言葉や信仰が残っています。

柳田国男が「海上の道」で直感し、岡本太郎も直感的に沖縄の重要性に気付きました。

古代信仰の謎を解く鍵が沖縄の「ビロウ」にあるのかもしれません。

沖縄に到着した吉野先生は沖縄民俗学の権威・新垣孫一先生(当時80歳)にお会いしました。新垣先生は柳田国男にも資料を提供したそうです。

沖縄の民俗や樹木についての説明を受けてから、宮崎県青島で思いついた推測を恐る恐る新垣先生に打ち明けました。

それは「ビロウは男根の象徴ではないか?」ということです。

吉野先生は固唾をのんで新垣先生の返答をまちました。ややしばらくして、

新垣先生は「そうかもしれないよ」とゆっくりと頷きました。先生は高齢であり、多少耳が遠いためもう一度確認のため声を大きく訊ねました。

その答えは同じでした。

「ビロウ=男根」が推測から確信へと変わる証言を沖縄の古老から得ることができました。

吉野先生はこれを契機に更に論を進め、著書「扇-性と古代信仰」において専門的な分析をされます。

なぜビロウは男根に見立てられたのか?

この著作でビロウが男根に似ていると記述されていますが、私は正直に言うと、どのあたりが似ているのか、 ピンときませんでした。樹皮の質感が似ていると書かれていますが「そうかもなあ・・・」くらいにしか思えませんでした。

私の他にもネットで吉野先生の「扇」を検索すると読後感想に 扇とビロウの葉との関連性は理解できますし、文化的重要性は納得できても、

ビロウが男根に似ているとされている事に躓きを感じる人は多くいるようです。

扇=蒲葵≠男根

私も同じような疑問を感じていましたが「扇」を読んでから数年が経ち、ようやくこの疑問を解く事ができました。そしてわかったことが

嫌になるほど“ビロウ”は男根に似ています。

蒲葵=男根

正直、あまりにセクシャルすぎて唖然としました。吉野民俗学の原点ですから、改めて驚きました。

その答えは上下をひっくり返すことでした。

※ここから、 ビロウが神木・霊木になる過程を説明するため曖昧さを回避して具体的に記述します。

葉っぱの部分が陰毛を表しているのです。

どうしても男性の視線だと先端部分を上にして男性器を捉えるので、どこが似ているのか疑問でしたが上下を替えることによって謎は解けました。

立っているのではなく、大地に突き刺さっているのです。

これは女性器に先端部分だけが挿入されている状況です。

ビロウの生育状況とは大地に亀頭部分だけが挿入された男性器を表していることになります。更に続けます。

葉も見立てに関わります。ビロウの葉は枯れ始めると、葉先が細かく裂け、縮れて垂れ下がります。その様子は陰毛に酷似しています。

ヤシ科の植物は幹に枝は無く、上方のみに葉が生い茂る形状をしていますので、すべてのヤシ科植物が男性器に見立てられてもおかしくはありませんが

細かく部分を点検すると“ビロウ”がもっとも男性器に似ている要素を多く備えていることに辿りつきます。

古代の人々は「何となく」「ちょっと似ている」くらいでは見立てを行わず、厳密に仔細な部分まで観察し、呆れるほどの凝り性を発揮して見立てるようです。

ちょっと似ていて「笑い話」にするレベルではありません。

ビロウは男性器と酷似しているため神木・霊木なりえたのです。

Wikiに掲載されている写真を見ていただくと判断の材料になると思います。

Wikipediaから転載

吉野先生が「扇」を書かれた頃とは違い、現在では古代信仰に性器崇拝があったことは多く知られるようになりました。

世界には性器崇拝が濃厚な古代宗教があります。

国内においては川崎市の「かなまら祭り」が有名です。

奇祭といわれるお祭りの御祭神である男性器は常に水平もしくは上に向かって立っています。

しかし、古代人の性に対する情熱は男性器が勃起していることよりも交接の状況にこそ重要性を見出していたのだと思います。

次に似ていることは理解できましたので、この交接の見立てに文化的・人類史的な意味を探っていきます。それがこのテキストの目的になります。

本文「視線」

一般的に樹木の神格化は多くの場合以下のように説明されます。

「天上の神様が地上に降りるため、目立つ樹木を目印にして神様は降りてくる。」

この考えは折口信夫が“ヨリシロ”という概念で提唱しました。

話しは良くまとまっていますが、このようなファンタジーに私は与しません。

古代の人々は力強い性意識があり、心地よいファンタジーはまだ産み出されてはいなかったのではないかと想像します。

そのため、見立てが行われた「視線」を考えます。重要なのは男女のどちらの「視線」によって見立てられたのかです。

それは、間違いなく女性の視線によって見立てられました。言い換えれば、男性が思いついた見立てではありません。

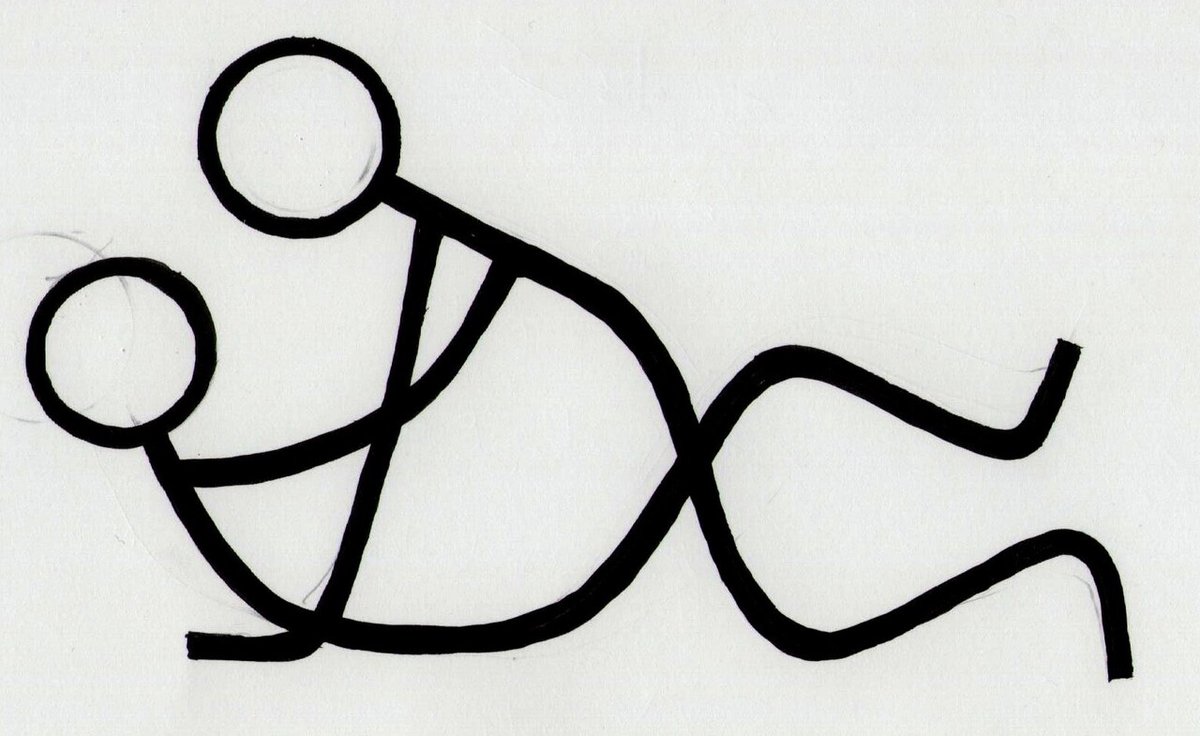

この視線は正常位の交接状態で腰を浮かし結合部を女性が見た場合に可能となる視線です。図1図2

ビロウが神木・霊木とされるには女性の視線が必要だったと考えます。

図1

図2

この視線から人類史における信仰を探ります。

ビロウの見立てには発想の転換が必要になります。この視線から得られる読み解きは以下になります。

天に向かって立つ男根(男性的な発想)ではなく、

大地に突き刺さる男根(大地を女性に見立てた発想)になります。

それは、地母神の大地に男根が刺さり、この交接により

「大地の地母神から新しい生命が産まれる。」という発想になります。

これは男性原理から母性原理への発想の転換になります。

性交→妊娠→出産 こそ、超越概念となり地母神信仰が重要視されていたのではないでしょうか。

世界の人類史を眺めると宗教の始まりは男性原理の一神教ではなく母性原理の地母神信仰が最初にありました。

余談ですが、マリア信仰もその名残を伝えます。

イエス・キリストが重要ならばイエスを産んだマリアがもっと重要と考えます。

新興宗教のキリスト教は布教のため土着の地母神信仰と結びつきました。

いわば布教のため妥協した信仰形態がマリア像のイコンになります。

それでは人類史において地母神信仰が発生する段階を先史時代からの社会変化と共に読み解きます。

そしてビロウが表す交接と結びつけます。

■狩猟採集時代

男は狩猟、女は植物性食物の採集、育児

食物は採集し、すぐに消費する。保存蓄積しない。移動生活のため財産の概念はなく所有欲もない。

父は家族の統率者、保護者であるが、親ではない。親は母親だけ。

出産の神秘、女性への畏敬・崇拝。女神信仰へ

狩猟採集社会は人口増加が飢餓につながる。多産祈願の母神信仰はなかった。

■原始農耕期

1万3千年前くらいから農耕が始まる。

女性により発見されたと考えられる。

男は狩猟のため活動範囲が広い

女は育児を行うため生活空間が限られる。

そのため日々、目にする植物の成長を定点観測することができる。

自らの出産・育児体験と植物の成長とが重なり農耕の発見につながったのではと考えられる。

農耕社会は人口増加を耕地拡張によって対応できる。また小人数よりも多人数の共同作業によって生産性が向上する。

よって農耕社会は多産を歓迎し、豊穣と多産を祈願する地母神信仰が始まる。

(イシス・イシュタル・アルテミス・アフロディーテ・ガイアなど)

すべての動植物を産み出すのは大地と海の恵みに由来する。

そのため超越概念のイメージは平坦・水平・起伏 になる。

これを女性のお腹、お尻だと考える。

■農耕拡大期

人為的に栽培する農耕は食べ物を大量に作り出すことを目的とする。

そのため余剰生産物が作られる。米・麦は保存蓄積が可能。

農耕社会は財産の概念、所有欲を持つようになる。土地の所有は諍いが起こる。

更に発展すると規模の大きな戦争となる。

大量に穀物を作り出すには「大地の豊穣」だけでなく「天候」が重要になる。

天候に左右されて収穫量が変わる。天候は人が作用できない。

よって天候神が産まれる

狩猟採集は必要な分だけ消費するため労働時間が短いが農耕は計画的で手間がかかり長時間労働を必要とする。男たちは土地に留まるようになる。

狩猟採集時代は母権が強かった。(狩猟のため、男は家にいない)

農耕を始めると男は土地に留まり、土地を守るため戦争に行く。

そのため父権が強まった。

男性の性格を持ち、天候を司る男神・太陽神が登場する。

(ラー・バアル・ゼウスなど)

図2の男性器は天候を司る男神を表すと考える。

以上の読み解きからビロウの生育状況は男性器のみを表すのではなく、

豊穣の地母神と天候の男神の「結合」を表すと予想します。

この見立てをした「視線」は女性が人生の説目で感じる妊娠・出産と日々の

生活で目にする大地から植物が産み出される神秘があわさった感覚なのかもしれません。

「扇」は神聖性を備えた呪物です。

その意味するところは豊穣を願う「力強い性意識」が土台にあると思われます。

正常位の素晴らしさ

ここまでは、見立てを行った「視線」を人間の男女関係、そして人類史から読み解きましたが、更に動物にまで広げます。

するとこの「視線」は他の動物ではありえません。

なぜなら人間にとっては一般的な体位とされている正常位(対面交尾)ですが他の動物は、あのような体位で交接しません。

動物はお互いの顔が向きあわない後背位(背面交尾)です。

ビロウが神木になるには女性の視線と正常位での交接を前提にしなければなりません。

そのため、正常位について考えてみます。正常位にはどのような役割があるのでしょうか?動物との比較から考えてみます。

正常位のメリットは相手の顔が見えるため「共感」をすることができます。

デメリットは敵から即座に逃げることができないことです。一般的に動物は

群れのメンバーが見ている前で交尾を行います。危険を察知した場合はすぐに戦うか逃げなければなりません。

正常位は人間しか行わないと思われていましたが、この常識を覆す霊長類の

行動が発見されています。

それはボノボです。

ボノボとはチンパンジーよりもヒトに近い類人猿だと言われています。

彼らは人間だけが行うと考えられていた正常位での性行動を行います。

ボノボの性行動から正常位の持つ役割を考えてみます。

霊長類学(サル学)から始めます。ヒトに近いサルを類人猿と呼びます。

系統ではオラウータン・ゴリラ・チンパンジー・ボノボ・ヒトが同じ類人猿の括りになります。

更に遺伝子で分類するとゴリラはヒトと2~3%の違いがあり、

チンパンジーとボノボはヒトと1.2%の違いになります。

つまりヒトは98.8%チンパンジーとボノボと同じ仲間ということです。

私たちと近縁なチンパンジーとボノボの生態の違いがヒトの社会性を読み解くカギになります。

テレビなどで見るチンパンジーは愛嬌があり親しみを感じますが、野生の

チンパンジーは恐ろしいほどの暴力があります。

同種間の集団闘争では相手を死に至らしめます。オスの序列変化によっては子殺しも行います。小型のサルを捕まえ、肉食の嗜好が強いです。共食いもします。オス同士の仲間意識が強く、オスの政治力が強い父系社会を形成しています。

チンパンジーは群れ社会の問題解決に「力」を多用します。

ボノボは「セックスと平和を愛する」ユニークな生態で有名です。

ボノボとチンパンジーの大きな違いは性行動にあります。飼育下でも野生でも、ボノボは驚くほど多様な性行動を行います。

チンパンジーの性行為はあまり代わり映えしませんが、ボノボは多様な体位で交尾を行います。メスからの誘いでよく行われるのが正常位です。

チンパンジーではこの体位はほとんど観察されたことがありません。

ボノボはヒトと同じく出産を目的としない楽しむための性交を行います。

チンパンジーは発情した雌しか性交しないので、一匹の雌が性交できるのは、月に3~5日しかありません。そのため群れ全体で見ると発情した雌は限られるため、雄同士の戦いは激しくなります。

一方ボノボはおおらかです。性交が可能な期間はチンパンジーのおよそ5倍、受精可能な日はチンパンジーと同じ3~5日なので他の20日ほどは、受精以外の目的で性行為をしていることになります。そしてヒトも同様に受精期間以外でも性行為ができます。

ボノボはその他にも多様な性行動があります。雄同士がペニスをぶつけ合うペニスフェンシングや雌同士が性器をこすり付けあうホカホカなどの行動が観察されています。

こうした行動は通常オーガズムには至らず、コミュニケーションが主眼のようです。敵意がないことを伝える、興奮を静める、挨拶する、緊張を和らげる、絆を深める、食べ物を分けてもらう、仲直りをするといった目的で行うこともあれば、単に快感を求めて行う場合や、こどもの遊びが性交の練習になっている場合もあります。

多様な性行動は、さまざまな場面で社会の潤滑油の役割を果たします。

チンパンジーは性の問題を力で解決しますが、ボノボは力に関わる問題をセックスで解決します。

ボノボの社会はオスとメスが対等な双系、もしくは母系や父系も見られる複雑な群れ社会です。

ボノボたちは、縄張りが近接する他の集団に攻撃をしかけることはありません。ゴリラやチンパンジーに見られる子殺しもありません。

食べるものはチンパンジーとほぼ同じで、果実や葉を主食とし、たまに狩に成功すると動物性たんぱく質も摂取します。チンパンジー程の肉食の嗜好はありません。

チンパンジーと明らかに異なるのは、ボノボは年間を通じて、林床の植物を多く食べることです。クズウコンなどのでんぷん質の地下茎やみずみずしい茎、栄養のある新芽や若葉。茎の内側の髄の部分も、たんぱく質や糖分たっぷりのごちそうです。

つまり、ボノボはいつでも豊富な食べ物にありつけるということです。

チンパンジーのように食料不足や飢えに苦しんだり、食料をめぐって争ったりすることは少ないのです。こうした食性が、ボノボの進化に大きな影響を与えてきたようです。

豊富な食料が、ボノボをセックス好きで平和を愛する種に進化させました。

言語能力にもチンパンジーとボノボでは違いがありました。

記号文字を記したコンピューターのキーボードを使わせるとチンパンジーの場合、キーボードによる発語は一語か二語の繰り返しが主で、その内容は研究者への返答か食物や遊びでの要求が大部分でした。

しかし「カンジ」という名前のボノボは自発的かつ叙述的で意味のある言葉の連鎖が多く、研究者が眼前にないものについて語っても、その意味を理解し

語順の意味の理解も速く、しかも通常の音声による簡単な英会話もほとんどわかり、不完全ですがいくつかの英単語をしゃべります。

驚くほど、ボノボには高いコミュニケーション能力があることがわかっています。

ボノボ研究の成果は、生殖を伴わない性行為はヒトだけが行うとする今までの考えが否定されたことです。人類進化と性行動との関連がより具体的に考察できるようになりました。

性行動以外にもボノボの社会生活でよく見られる

・頻繁に行う食物分配、

・緊密な母子関係、

・重層構造化している社会、

・オスとメスの対等性

なども人類学者の注目をあつめています。

チンパンジー社会をモデルとした、これまでの人類進化論は、男による狩猟活動を中心にした社会進化論に傾きがちでした。ボノボ社会の特徴はそれを多面的角度から再検討し、より包括的に修正する材料になっています。

それでは最初の命題に戻します。

ヒトとボノボが好んで行う「正常位」にはどんな役割があるのでしょうか。

興味深い記事を見つけました。筑波大生さんのサイトに書かれている

「正常位の素晴らしさについて心理学的観点から語ってみた」です。

この記事と黒田末寿著「人類進化再考 社会生成の考古学」から「正常位」の

役割を解き明かしていきます。

正常位の特徴はお互いの顔が向き合う「対面」にあります。

通常、動物では「対面」は目と目を合わせる事なので関係性が緊張状態になります。睨み合いの状態です。そのため基本的には「対面」をしないように

「視線」をそらします。

しかし、類人猿(ゴリラ・チンパンジー・ボノボ・ヒト)は「対面」による

“のぞき込み”や“見つめ合い”を行い、慰めやケンカの仲直りをします。

相手の意図を推し量るように、相手を見つめ、それから親和的な行動をしめします。

見つめ合いの行動は「食事」にも表れます。

“対面での食事”は通常、動物では争いのもとになります。

ニホンザルでは劣位なサルは優位なサルの前で食物に手を出さないので、

複数のサルが「対面」して一緒に食事をすることはありません。

体をくっつけ合って食べることはありますが、こういう場合でもニホンザル

たちは近くにいるサルの目を見ないようにします。

注視することは威嚇になるからです。

しかし類人猿のゴリラは顔を向け合い、視線を交わしながら食事をします。

更にチンパンジーやボノボになると相手に食料を譲るための食物分配もみられます。

食べ物を分配するということは相手の気持ちを推し量り、汲み取って食べ物を分け合うことになります。これは食べ物が少ないから起こることではなく、食べ物が潤沢にあっても起こります。

同じ食べものを同じ場所で視線を交わしあいながら食べるという行為は食欲を満たす以上の意味をもっています。

「大好きなあなたの食べているものを私も食べたい。」

「わたしが好きなものをあなたにも食べてもらいたい。」という関係性です。

それは社会性を形成するための同調と共存への願望であり「共感」を育んでいると思われます。

それでは性行為における「対面」を考えます。

正常位はヒトとボノボのみに見られる行動ですがヒトとボノボの共通項は

「生殖を伴わない性行為」です。

生殖を伴わない性行為である以上、コミュニケーションに比重が偏った性行為だといえそうです。

正常位は「相手の表情が確認できること」「相手のことを正面から抱きしめること」などの特徴があります。

これらは「表情の認識」と「抱擁」になります。

この二つは人間の赤ちゃんが生後すぐに獲得する機能になります。

赤ちゃんは,母親から向けられる慈しみの表情から,母親に対する愛着を獲得し,安心して母親以外の顔にまで目を向ける事が出来るようになります。抱擁も同じです。母親から抱擁されることの無かったアカゲザルは,正常な愛着を形成できず,成長後に不適応な行動を繰り返すようになったという研究があります。 「愛着」とは、愛し愛されているという感覚になります。 「愛着」が形成されるとそれは「自己肯定」になります。正常な愛着を形成できないと「自己否定」に悩むことになります。

正常位の役割は赤ちゃんの愛着形成に必要な「表情の認識」と「抱擁」と同じであり、パートナーへの「愛着」と「共感」を形成しているのかもしれません。

もちろん,ただ抱きしめ,見つめ合うだけでも同様の効果は生まれます。 しかしセックスの場合は性器からの刺激が同時に発生するため, より強い「愛着」と「共感」が期待できます。

競争の激しいチンパンジーの群れ社会では「正常位」はデメリットの多い体位になります。調和を大切にし、セックスにより社会的競合の問題を解決したボノボたちには正常位は,社会性を育む「愛着」と「共感」を形成する重要な体位になります。

ヒトの社会にとって「愛着」は自己肯定を育み、自己の存在意義を確信することにつながり、「共感」は安定した社会を創り出すのに必要な、他者に対する思いやりを育んでいるのかもしれません。

「扇」の意味することは豊穣を願う「力強い性意識」でした。

「扇」を生み出した正常位の交接を調べると「愛着」と「共感」にたどり

着きます。

あとがき

私が扇に関心をもった出来事がありました。

私事ですが和装で結婚式をしました。記念撮影になり、渡された扇子を持ち

カメラの前に立ちました。その時です。ベテランスタイリストの方が

「持っている扇子の先を下に向けてはいけません。親指に力を込め扇子の先を持ちあげなさい。」と注意を受けました。

「そんなことも知らないのか」という感情が見てとれて印象に残りました。

それから気にして幕末・明治の写真を見るようにすると、確かに男性が持つ

扇子は腰のあたりに構え、親指に力を込め扇子を水平にしていました。

美保神社での蒼柴垣神事に重用される「長形の扇」は神事の最中は両手で持ち、腰の前で突き立てます。

これらすべては男根を表す隠喩だと解り、後で笑ってしまいました。

私の専門は美術ですので日本美術において「扇」は格段に高い重要性があると考えています。琳派の屏風では扇が画面に舞い、一つ一つの扇には趣向を凝らした内容が描かれています。日本美術において扇面は掛軸・絵巻物・屏風とならぶ絵画形式のひとつになります。扇は絵を描くべき絵画の場になります。

「扇とは何か?」は美術にとって重要な問いだと思います。

今回の文章は性表現が多く疲れましたが、日本文化において重要な「扇」を調べるとヒトとボノボの正常位に辿りつくことになりました。

この「見立ての起源」はヤシの木が生える南方に住む女性がセックスの最中に「ビロウをおちんちん」に見立て始めたのが始まりだと考えると、なんだか微笑ましくもあります。

この文章を書き始めた目的は尊敬する吉野先生の民俗学をもう一度、議論の俎上に上げ、微力ながら吉野先生の意志を引き継ぎたいという思いでした。

現在でも吉野民俗学は性を扱うため取り上げられることは多くありません。

柳田民俗学では性はタブーとされていました。吉野先生はそのことは知らずに性の重要性を着眼点に民俗学を更新(バージョンアップ)されました。

吉野民俗学は、儒教仏教に染まる前の古代人に思いをめぐらせ確立します。

性を扱わない民俗学は儒教・仏教・一神教のモラルに惑わされ理屈っぽくなります。なかでも新約聖書では処女懐胎という見方があり、性を禁忌(タブー)にしてしまいます。どこまで性を蔑ろにすれば気が済むのか?あきれた発想をします。このことはフリードリッヒ・ニーチェが「アンチ・クリスト」において指摘をしています。

本来、明治以前の日本の農村ではおおらかな性があり、歌垣や夜這いの文化がありました。もちろん昔に戻ればよいわけではありませんが、大人が知っておくべき性文化だと思います。

吉野先生の著作は「扇」(1970)から始まり、「古代日本の女性天皇」(2005)で締めくくられます。

最後の著作である「古代日本の女性天皇」の内容は現在も問題になっている

皇統の問題を縄文時代の祭祀から遡及し日本における女帝の存在を明確に分析されています。率直に言って男系・男性でなければならない理由は日本にはありません。これは日中両国間の文化の違いです。女性天皇の存在は誇るべき日本の特質です。

吉野先生の著作は最後まで透徹した学究姿勢でした。儒教仏教に惑わされない明晰さ、陰陽五行読解の執念、古代人との同調による分析がありました。

『吉野裕子全集』全十二巻(人文書院)は2007年に刊行開始されました。

2008年に全集のすべてが刊行され、

2008年4月18日に吉野先生は亡くなられました。

私は2006年に森の中で蛇と出会い“蛇信仰”に思い至りました。

それから2008年に吉野先生の著作「蛇 原始日本の蛇信仰」を知り、

すぐに購入して読みました。読了後、自分の温めたアイデアは間違いではないと確信し、吉野先生にお会いしたいと思いました。

しかし残念ながら、検索すると数か月前にお亡くなりになったことを知りました。原始蛇信仰について温めたアイデアがあったのでお話を伺ってみたかったのですが叶いませんでした。

これから吉野民俗学に興味を持つ方々が増えることを願っています。

吉野先生の学究人生はコチラをお読みください

→在野研究のススメvol.04 : 吉野裕子

平成27年2月

白井忠俊

参考文献

「扇」吉野裕子全集1~12 人文書院

「海上の道」柳田国男全集 ちくま文庫

「チンパンジーの中の人」早木仁成

「Why is sex fun セックスはなぜ楽しいか」ジャレド・ダイアモンド著

「大地母神の時代」安田喜憲著

「暴力はどこからきたか」山極寿一

「ピグミーチンパンジー 未知の類人猿」以文社 黒田末寿

「人類進化再考 社会生成の考古学」以文社 黒田末寿

「古代秘教の本」学研

「共感の時代へ―動物行動学が教えてくれること」フランス・ドゥ・ヴァール

「夜這いの民俗学・夜這いの性愛論」ちくま学芸文庫 赤松啓介

「扇子 NHK美の壺」NHK出版

参考Website

「正常位の素晴らしさについて心理学的観点から語ってみた」

https://alstroemeriasm.wordpress.com/2014/06/17/

「共同体社会と人類婚姻史」http://bbs.jinruisi.net/blog/2013/06/1147.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?