【温故知新】創業者の遺した言葉を咀嚼・吸収してみる♪(18/30)

縁あってこの会社に入って、創業者が遺した多くの(多すぎるかも 🤔)言葉に触れた。私自身はそうでもないが、社員の多くの方はその言葉に心から共感していて驚いた。

折角なので、これらの言葉を私なりに&今の時代に照らすとどういう事なのかを考えてみる。それは私がずっと日系企業かついわゆる大企業と仕事をしている理由かも知れないが、日本はもともと創業者含めイノベーティブな起業家や企業が多く存在し、世界の生活を豊かにすることでさらに成長してきたのに今はそうできていないのはなぜか?もっとできるのではないか?に挑戦し続けているから。

ネタはここから。では、18個目。

「自己観照」

自省の強い人は、自分というものをよく知っている。つまり、自分で自分をよく見つめているのである。私はこれを“自己観照”と呼んでいるけれども、自分の心を一ぺん自分の身体から取り出して、外からもう一度自分を見直してみる。これができる人には、自分というものが素直に私心なく理解できるわけである。

こういう人には、あやまちが非常に少ない。自分にどれほどの力があるか、自分はどれほどのことができるか、自分の適性は何か、自分の欠点はどういうところにあるのか、というようなことが、ごく自然に、何ものにもとらわれることなく見出されてくるからである。

「己を知る」はソクラテスの座右の銘でしたかね?

世の中には完璧な人間などいないので、己が得意なもの、そうではないものを客観的に理解しておくことは、それを克服する努力をする起点であるし、克服できないにしてもそれを知る事で起きうる不都合や非便益を避けられるかも知れませんね。知らなければ、手の打ちようがありません。

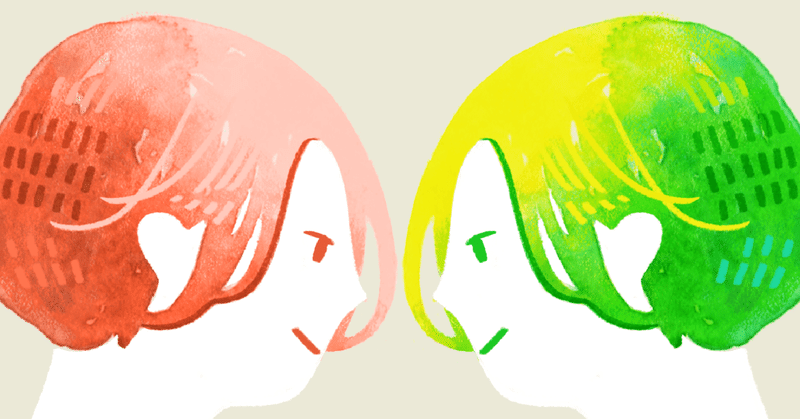

私はこの言葉と似たような意図で「己の色を知る」という感じの表現をよく使います。「己を知る」だけだとちょっと抽象的というか、完璧な人間の型があって、それに対して足りずを探す感じがするんですよね。なので、「己は赤でありたくて、今の色はオレンジ」とかいうようにそもそもありたい姿は複数、いや無限であるくらいの感じですね。そうありたいと思っていて今の自分はどうかな?って見ると、もっと解像度が上がる気がします。誰かが決めた完璧な人間の像に対しての足りずではなく、自らがありたい状態に対する差になるので。

この事を強く意識するようになったのは、やはり2014年に米国駐在して、スタートアップへの投資とか多様な才覚の持ち主と広く濃く会うことが多くなった時ですね。最初のころは「成功しそうな起業家、成功しそうな事業を探す」事こそが大事だと思って東奔西走してたんですが、ないんですよね。。。そんな人も事業も(笑)まぁ、私の経験自体大したこと無かったので、そもそもそんな私に人や事業の良し悪しが分かるわけなかったんですけど、もっと大きな問題は「成功する起業家、成功する事業」という正解があって、その正解に限りなく近いものを探していたことだと思います。なぜなら、そんなものは(まだ)無いからです。いくつかの苦い経験を経て、私は「その起業家が自らの事業構想を客観視できていて、浮き彫りになった課題を直視して、打てる手を打っているか?」に注目するように変わりました。これなら少しは分かるわけです。その課題に対して、どうしてその手を打とうと思ったのか?とか、それをやれる人材をちゃんと雇っているか?とかですね。最終的には、いかなる投資案件においても、「その起業家が己の弱点や苦手を知っていて、それを補完できる人間を要職に置いているか?」を最重要視するようになりました。紫を創りたくて、自らの色が青ならば、赤の人を探し、かつその色と混ざる(真に対話し、議論し、己を変える)必要があるみたいな感じですね。これは、スタートアップだけでなく、今の企業の多くの現場の組織風土・文化変革(多様性、心理的安全性、DEIなど)で必要な考え方だと思います。

次回は、「道は無限にある」を消化してみます♪

では、また~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?