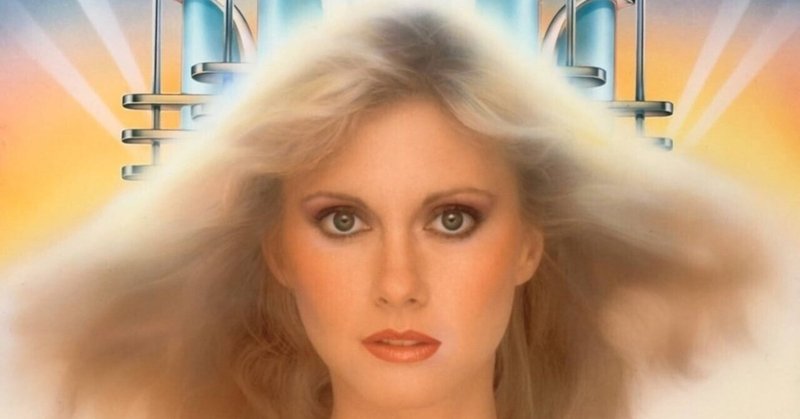

1982年、夏。オリビア・ニュートン=ジョンとジーン・ケリーと初舞台。HOKURIKU TEENAGE BLUE 1980 Vol.23 オリビア・ニュートン=ジョン『ザナドゥ』

■オリビア・ニュートン=ジョン『ザナドゥ』 作詞:ジェフ・リン 作曲:ジェフ・リン 編曲:ジェフ・リン 発売:1980年6月6日

※この記事は、前作『1982年、春。ジョーン・ジェットと中森明菜と高校演劇』の続編となります。よろしければ、そちらもお読みくださいませ。

演劇部に入ってみたものの…

1982年5月の僕は7月の本番に向けてキャストによる本読みと、「演出上不可欠」というバク転の練習を続けていた。

元々運動神経はよい方ではない。というのはG先輩もすぐに気づいたようで、本で調べたという練習法が課されることになった。

まず、僕のシャツの腰の辺りを左右から補助の二人が絞り上げるようにぎゅっとつかみ、頭から落下するという恐怖心をとりのぞいた状態を作る。次に上体をしっかり立てたまま膝を90度の角度になるくらいに沈み込む。そして後方に飛び上がるようにジャンプする。真上にではなく、あくまで後方に大きく跳躍するのがコツらしい。補助のふたりが体を支え着地へと導く。これを延々と繰り返す。

頭から落下する心配はないとわかってはいても、何も見えない後方に向かって思い切り跳躍するのは想像以上に怖かった。最初はどうしてもジャンプすることができず、補助の二人に荷物のように担がれて後方に転がされているような状態。まわりからみれば、一体何をしているのかまったくわからなかっただろうと思われる。

「こんなんで7月に間に合うのだろうか」と我が事ながら不安で仕方がなかった。しかし、G先輩は「これは演出上、絶対に必要だから」とにべもない。

ちなみにこれらの練習は、体育館で体操用マットを勝手に持ち出して、昼休みや土曜などに行っていた。

6月に入ると、本読みから実際に動きをつけて行う「立ち稽古」が始まった。

初めて「演技」をしてみて愕然とした。

視線をどこに置き、体をどう動かせばいいのかまったくわからない。棒立ちのまま相手に向かってただ台詞を口から出しているだけ。仕方がないので「あの~、例えば『ここで前をむく』とか『手はここの位置に』とか、教えてもらえませんか?」と恐る恐るG先輩に懇願した。

「はあ~っ」とG先輩は大きなため息をつき「…そこまで言わんといかんの?それはお前が考えるんやろ」と言いつつ、「じゃあ、最初の台詞。ここまでは相手をみながら、その後は前に向かって言おう」などと逐一演技をつけてもらう形で稽古は進んだ。

次に出番を控えているWに、「思ったより全然難しいわ~」と小声でささやいた。

Wとは、前編に登場する僕が強引に演劇部へと誘った同じクラスの男子。長身で時代劇に登場する呉服屋の若旦那的な雰囲気からそう名付けられた。

Wは、僕の言葉には反応せずに、なぜか冬期に使用される暖房用ボイラーの上にしゃがみこんでいる。

「じゃあ、次のシーン行こうか」とG先輩が言っても、Wはその態勢で動かない。「…おい、やるぞ!」G先輩の声が多少荒くなってもそのままだ。

手のひらにあごを乗せて「これでいいんで」というWに一瞬切れかけたG先輩だったが、「なんか考えとることがあれんろ。やろやろ」と横から部内随一の演技派、K先輩が助け船を出して、なんとか稽古はそのまま続行された。

次は、僕とK先輩の元に、Wが敵襲を知らせに走り込んでくるシーンだった。

G先輩の「はい、スタート!」の声がかかる。すると、Wがボイラーから思い切り跳躍し、ばったりと教室の床に倒れ込んだ。そして、すぐに立ち上がると「た、大変です!」とものすごい勢いで台詞を言い始めた。

驚いた。

初めての演技に戸惑い、ただただ棒立ちになっていた僕とはえらい違いだ。それに本読みの時とは比べものにならないくらいテンションが高い。あまりの豹変ぶりに、周囲の全員があっけにとられた。

僕とは違い、本読みの時から演技プランを自分なりに着々と積み上げていたのだろう。彼の動きにはいちいち迷いがなかった。「お、お前、いつのまに」という視線を僕はWに向けたが、彼は涼しい顔でそれを受け流した。その顔は「これくらい当たり前だろう」と言っているようにみえた。「お前がダメなだけだろ?」と。もちろん彼はそんなことは実際には思っていなかっただろうけれど。

これらの一連の出来事は、文通している彼女に逐一報告していた…というわけではなかった。元々共通の話題がほしくて入った演劇部だったので書くには書いたが、自分が全然ダメダメであることはやはり書けなかった。

ミュージカル映画『ザナドゥ』の衝撃。

そんな悩み深い日々の中、休日の楽しみといえばエアチェック…なのだが、それに加えて楽しみがもうひとつ増えていた。

映画鑑賞である。

高校生になり行動範囲が広がった僕がまず足を踏み入れたのは、香林坊の映画街だった。今は味気ない駐車場に成り果てているが、90年代までは何軒もの映画館がひしめくように存在した一角だ

我が家では家族で映画を観に出かけるという習慣がなかったので、高校生になるまで映画館で映画を観るという経験を、僕はほとんどしてこなかった。演劇部に入り、いきなり映画マニアのG先輩やWに囲まれるようになり、彼らの会話についていくためにも自分も映画を観なければという謎の義務感にとらわれていたのもあるが、まずは金沢市の繁華街に出かけて映画館に入るという行動自体に心が躍った。

たぶん6月初旬の日曜日、リバイバル上映の映画を観に行った。

ビデオデッキのある家庭がまだまだ少なかった当時、少し前の映画も頻繁に再上映されていた。また当時は2本立て上映が通常だ。上映作品は『ザナドゥ』『タイタンの戦い』。『ザナドゥ』の主題歌は以前に聴いたことがあった。オリビア・ニュートンジョンが主演で、ELOが音楽を担当したミュージカル映画。それだけの情報で「ELOの音楽は好きだし、なんか楽しそうだな」と思い観に行ったのだが…。

僕は映画『ザナドゥ』に人生を通じてそうそうないほどの衝撃を受けたのだった。

僕が観たのはたぶん6月6日(日)と思われる。

「これまでの人生でこんな楽しい映画を観たことがない!」というか、それまでの人生においてこんな楽しい時間を過ごしたことがあるだろうか!というほどに感激した。とにかくオープニングからエンディングに至るまで、すべてのシーンに心を奪われた。可憐なオリビアは言うに及ばず、楽しみにしていたELOの音楽に聴き入り、おびただしいダンサーたちによる群舞に目を見張り、ELO以外にもとりわけビッグバンドのジャズに魅了された。

そして、その40年代風の音楽にのって歌い踊る老人の身のこなしの優雅さたるや…。「あのおじいちゃんは一体何者?」

終了後も呆然としながら今目にしたばかりの「夢の世界」を反芻した。次の映画が始まっても上の空。そのまま客の入れ替えがないのをいいことに、2周目に突入した。それでもまったく飽きなかったどころか「もう一回観たい!」とさえ思った。

翌日、G先輩にその興奮を伝えた。「『ザナドゥ』?アイドル映画やろ?」とG先輩は興味なさげだった。「すごい踊りの上手いおじいちゃんがいて…」と話すと、「お前、ジーン・ケリーも知らんの?」とあきれつつ、G先輩はあっさりと僕の謎を解いてくれた。

「ジーン・ケリーの久々の映画出演。ELOの音楽。見所はそれくらいやろ。それより同時上映の『タイタンの戦い』は観たか?」とG先輩。「あ~、なんか人形みたいのがカクカク動いてました」「カクカクって、お前な~、あれはレイ・ハリーハウゼンって、ストップモーション・ピクチャーの巨匠が特撮を担当しとるんやぞ!」「え?ハ、ハリー…なんですか?」「ハリーハウゼンやって!」

横にいたWはそんな僕らのやりとりを静かに眺めている。「お前、ハリーなんとかって知っとるか?」と尋ねると、「…当たり前やろ」と返された。

正直、それ以後もハリーハウゼンの作品を観ることはなかったが、ミュージカル映画、音楽映画好きは終生の僕の趣向となり今日まで続いている。

ちなみに十数年後、久しぶりに『ザナドゥ』を観返した時は「こんなチャチな映画だったっけ?」と愕然としてしまった。豪華に思えたセットはなんともハリボテ感たっぷりで、最新と思えたきらびやかな音楽もいかにも古くさくなっていた。魔法は解けてしまったのだ。それでもオリビア・ニュートンジョンとジーン・ケリーのふたりの輝きだけは、なんら損なわれることなく絢爛たる光を今も放ち続けている…。

ついに迎えた初舞台の日。

さてさらに時は流れて1982年7月。月末の上演に向けての練習が大詰めに入ってきた。

例のバク転については、まだ出来ないでいた。というか、マットの上では補助のふたり(WとK先輩)から「たぶんもうできる。俺ら力はほとんど入れてない」と言われるほどにはなっていた。あとは思い切ってやるだけだ。

バク転のシーンはそこだけ省略する形で練習が進められていた。しかし、さすがに本番まで残り時間も少なくなってはそうも言っていられない。

練習自体も衣装をつけて、教室ではなく体育館の舞台で行うなど、本番を想定していたものに変わってきた。

しかし、衣装は軍服を模していて窮屈。足下はブーツで重く自由もいまひとつ効かない。そして、下は当たり前だがマットもない固い床。やはり勇気が要った。

G先輩もさすがに無理強いはしてこなかった。しかし、それが逆に「やらなくては」という気にさせられる。

それでもやはり踏ん切りがつかずにいると、G先輩が珍しく「あれだけがんばったんやから大丈夫」などと励ますようなことを言ってくれた。それに続くように同級生の部員たちも「やれるよ!」と何だか青春ドラマのような雰囲気作りで盛り上げる。

その場にいる全員の視線が集まってはもう後には退けない。なかばやけくそで後方に跳躍した。手を床につくと、意外なほど体重を感じない。しっかりバランスが取れているとそういうものらしい。自然に手が床を離れ、すっくと立つような状態で着地した。

あれだけ逡巡していたのはなんだったのか。終わってみればあっけないものである。「なんや、できるやん」とG先輩が言い、囲んでいた部員たちも何事もなかったようにそれぞれの持ち場に散っていった。

「じゃあ、今度はバク転も入れてこのシーンもう一回」G先輩の乾いた声が響いた。

そして迎えた本番当日。

目覚めた瞬間から、胸がドキドキと大げさな鼓動を打っているのがわかった。

会場は、今はなき北國講堂。演劇、音楽関係者には「幽霊が出る」と有名な劇場であったことは後に知った。

約一週間にわたり各高校の演劇部による上演が繰り広げられる、たしかその三日目。

本番直前には「恒例」という儀式が行われた。部員全員で円陣を組み、G先輩が大声で「エネルギー注入~!」と叫ぶ。続いて全員が思い思いに大声で「ビ~~ッ!」と叫び続け、G先輩の「せぇ~のっ!」の合図とともに、全員が「がんばろう!」と声を上げるというもので、まさに高校生らしい青春まるだしの儀式だ。

けれど、確かにこれでそれまでの迷いや不安が一気に吹き飛んで、初めての舞台に向かうというか、「見知らぬ人たちの前に立って何事かを今から行うのだ」という踏ん切りがついた。

たった3ヶ月のほどの間のことだったけれど、この日を迎えるまでに色んなことがあった。

「自分ってこんなに何もできないヤツだったのか」と思い知らされることの連続だった。

演技はもちろん、台本の内容も充分には理解することができなかった。G先輩に問うと「つまり表向きには戦争を否定しながら、実は本音では違うという戦後日本人の…」と言いかけて「それは毎日何度も台本を読んで自分で考えるんや」とはねつけられた。

けれど、実際に迷っていたのは僕だけではなかった。部の顧問で詩人としての活動もしていた国語教師から「彼(G先輩)もちゃんとわかってたとは言えないわね。しょっちゅう私のところに質問しに来てたもの。彼とはよく議論したわ」と聞いたのは、しばらく後のことだ。

当たり前だが、僕らはみんなまだ十代だったのだ。

芝居は僕の台詞から始まり、最後も僕の台詞で終わる。特に、最後の台詞では、舞台上にいるのは僕ひとり。観客に向かって発する台詞だったが、どうしてもしっくりこない。考えたあげくそれまでとは演技をまったく変えてみた。

もとから自分には深い演技などできない。台詞の背後にある作者の意図も完全には理解できていない。それならば目の前にある言葉のなかにとにかく自分をもぐり込ませよう、全身でその台詞になりきるつもりで一語一語を発してみよう。

台詞を言い切り、G先輩が「…いいんじゃないか。そういうやり方もありやな」とほぼ初めてほめてくれたのは、本番数日前のことだった。

上演直前、緞帳の下りた舞台に立った。

舞台の上には僕と、最初のシーンをともに演じる部内随一の美少女B先輩。

開演を知らせるブザーが鳴り、音楽が流れる。オフコースの『愛の中へ』。「なんの迷いもなくあなたを選んで~」と小田和正が静かに歌い出す。サビに向かうにつれて音量は大きくなり、そしてサビに入り「心がことばを超えて 愛の中へつれていくよ~」と曲が最高潮に盛り上がる瞬間、機関銃の音とともに唐突にカットアウトされる。一瞬の静けさの後、SEはカモメの鳴き声に変わり、ゆっくりと幕が上がってゆく。

もう後戻りはできない。

練習では浴びたことがなかったスポットライトに自分の体が照らし出されているのがわかる。そのまばゆい光に比して、目の前は真っ暗で、客席の様子はまるでわからない。それでも大勢の人の気配というか、息づかいのようなものは濃厚に伝わってきた。そのなかには祖母や当時中学生だった弟までもがいるはずだった。

その「賑やかな闇」に向かって、僕は最初の台詞を投げかけた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?