小倉発祥「小倉焼うどん」

文化庁は我が国の多様な食文化を継承、振興を醸成するために、地域で受け継がれている食文化を、100年続く食文化として継承することを目指す100年フードとして認定しました。

北九州市では二つ、糠の食文化、江戸時代から伝わる郷土料理の「糠炊き」と未来部門で認定された「小倉焼うどん」

前回は焼かないうどんで資さんうどんと豊前裏打ち会、小倉肉うどんの三大うどんをご紹介しましたが、今回は焼いたうどん「小倉焼きうどん」をご紹介します。

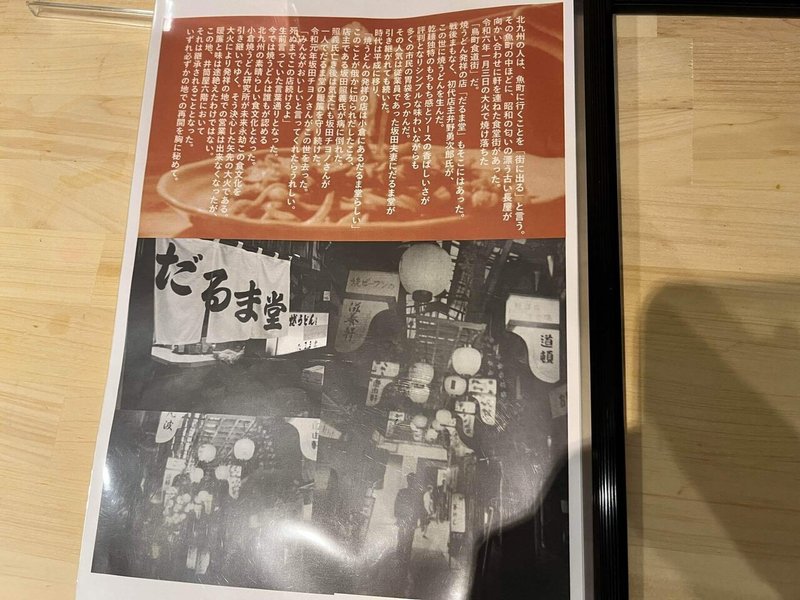

その元祖は「だるま堂」です。

戦後間もない頃焼きそば麺が手に入らず、初代の弁野勇二郎さんがうどんの乾麺を利用して提供したのが始まり。二代目の坂田さん夫婦が受け継いでいたのですが、夫を亡くし、妻のチヨノさんがその後もず~とその味を守り続けていましたが、チヨノさんも2019年12月にお亡くなりになりました。

そこで小倉発祥の火を消してはならないと立ち上がったのが「小倉焼きうどん研究所」の竹中康二さん。今地方都市では後継者不足という問題がある中、弁野さんの妻文子さん(当時99歳)に

店を引き継ぎたいと申し入れ、快く承諾を得ました。

三代目「だるま堂」は2020年7月22日、多くの市民や銀行、団体の応援を得て再開し、順調に動き出したのですが、2024年正月明けに鳥町食堂街は大火災に見舞われてしまい、かろうじて焼け残ったものの営業はできませんでした。

どうしたものかと思いあぐねていたところに、地元百貨店井筒屋さんから救いの手が入り、再興に至りました。現在井筒屋の6階の片隅で再開し、多くの市民から支持を得ることできました。

ーー小倉焼きうどんの定義ーー

1、乾麺を使用すべし

2、キャベツは若松産であるべし

3、豚肉はバラ肉であるべし

4、玉ねぎはその甘さを引き出すべし

5、秘伝のソースはよく研究すべし

6、削り節はアジ・さば節を使用すべし

7、小倉地酒で香り豊かに仕上げるべし

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?