日本人の死因の謎

はじめに

このノートは以下の内容をまとめました。

がん、心疾患、脳血管疾患が日本人の三大死因

喫煙、高血圧、運動不足が病気の原因

病気の原因の算出方法(PAF)

日本人は何が原因で死ぬのでしょうか?

「日本人は何が原因で死ぬと思う?」と、Finちゃんは問いかけてきた。

「唐突な質問だな。。。うーん、事故かな?」と僕は答える。

「いや、病気だろう」とelizaが言った。彼女はいつも賢い。

「正解はこちら」そう言ってfinちゃんはをdisplayをオンにした。

第1位が悪性新生物、(がん)

第2位が心疾患、

第3位が老衰、

第4位が脳血管疾患

「へえ、がんがトップなんだね」と僕は驚いた。

「そうなんだ。それに、がん、心疾患、脳血管疾患は日本人の三大死因と呼ばれているんだ」とelizaは自慢そうに説明した。

「でも、病気になる原因って何?」とelizaが尋ねた。

「それは、生活習慣にじゃないか」と僕は言う。

「じゃないかってどういうこと?何か証拠でもあるの?」とelizaは問い詰める。

「うう、、、」僕は困ったそのとき、

「あるよ」とFinちゃんは答え、displayを次の画面に切り替えた

病気の原因

Joint riska157.0(複数の生活習慣)

Tobacco smoking128.9(喫煙)

High blood pressure103.9(高血圧)

Physical inactivity52.2(運動不足)

High blood glucose34.1(高血糖)

High dietary sodium intake34.0(塩分過剰)

Alcohol use30.6(アルコール摂取)

「これは2007年の日本人における、1000人あたり病気の要因になった生活習慣を表しているよ」とFinちゃんは言う。

喫煙や高血圧、運動不足などが主な病気のリスクだったのだ。

「要因はわかった。でもどうやって、病気の要因になった習慣を言い当てることができるの」とelizaの質問は続く。

Finちゃんは一言「人口帰属可能割合」。

人口帰属可能割合

僕「ジンコウ、キゾク、カノウ、ワリアイ?なにこれ中国語?」

Fin「いや、日本語だよ。要はある病気が特定のリスク要因とどれだけ関係しているかを表す指標のことなんだ」

ちょっと長いので、以降PAF(Population Attributable Fraction)と略して説明することになった。

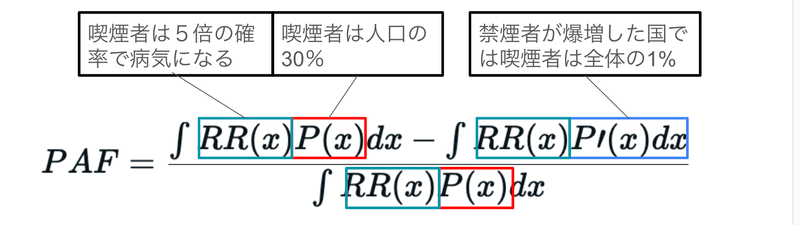

Fin「PAFは条件によって式が変わることもあるんだ。その一つを紹介します。」

$$

PAF = \frac{∫RR(x)P(x)dx−∫RR(x)P′(x)dx}{∫RR(x)P(x)dx}

$$

$${RR(x)}$$ は、要因 $${x}$$ があるときの相対リスク(Relative Risk)です。これは、そのリスク要因がある場合に、どれだけ病気になる確率が増えるかを示します。例えば、喫煙者が非喫煙者に比べてどれだけ肺がんになりやすいかを示す数値です。

$${P(x)}$$ は、要因 $${x}$$ の人口における割合です。つまり、全人口の中でそのリスク要因を持つ人の割合です。

$${P′(x)}$$ は、理想的な状況(リスク要因が存在しない状況)における人口の割合です。

僕「定義はわかったような。でも式が正直わからない。。。」

Fin「もう少し項を分けて具体的に考えてみましょう」

例えば、ある病気Aの患者は6人のうち5人が喫煙者、つまり5倍の確率で病気になる病気Aがあったとする。

つまり、RR(x)=5となる

ある国Bの人口の30%が喫煙者だったとしよう。

つまりP(x)=0.3となる

また、B国の禁煙キャンペーンが成功するなど喫煙者が減り、喫煙者は1%になったとしよう。(現実的に0%は無理かもしれないので)

つまりP'(x)=0.01となる

eliza「ここまでは、わかる」

Fin「いいですね。次行きます(😀)」

僕「(汗)」

分子の第1項と分母は$${RR(x)P(x)}$$では、$${5*0.3=1.5}$$となる。

これは、相対リスクとリスク要因を持つ人の割合の積なので、

現在の病気の発生率を表す。

分子の第2項$${RR(x)P'(x)}$$では、$${5*0.01=0.05}$$となる。

これは、相対リスクと理想状況のリスク要因を持つ人の割合の積なので、

理想状況の病気の発生率を表す。

計算を簡単にするために、積分をとり離散的に考えると式は以下のようになります。

$$

PAF = \frac{RR(x)P(x) - RR(x)P'(x)}{RR(x)P(x)}

=\frac{5*0.3 - 5*0.01}{5*0.03}

=0.966…

$$

ここから、喫煙がある病気Aに97%関与していることがわかります。

実際には、リスクのレベル(例えば喫煙量)に応じて積分を行います。

なんとか、Finちゃんの説明は終わったようだ。

「なるほど、そういう計算だったのですね」とelizaは感心している。

「まだ、他のやり方もあるのですが、それも聞きますか?」とFinちゃんは尋ねてきた。

「きょ、今日はこのあたりにしとこうかな」と僕は答えた。

長い一日だったし、Finちゃんの説明を聞いていると、頭がいっぱいになってきた。

Finちゃんは少し残念そうに見えたが、すぐに笑顔を取り戻し、「もちろんです。次回も楽しみにしています」と言った。

次回、新しい話題でまた多くのことを学べるだろう。そんなことを考えながら、僕は家へと向かっていた。

続く?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?