最近観た映画まとめ:『オッペンハイマー』から『じゃ、また。』まで

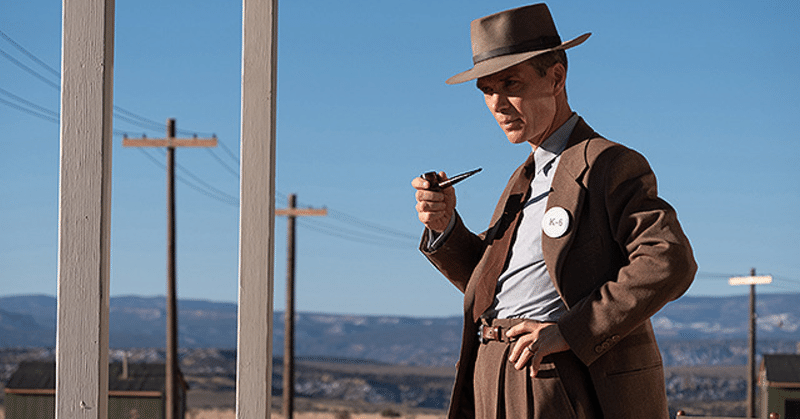

『オッペンハイマー』(クリストファー・ノーラン、2023年)

トリニティ実験の成功までが描かれる第2幕までは面白かった。様々なプロフェッショナルたちが一つの計画に集まっていく映画的な盛り上がりがしっかりあったし、ロスアラモスに街が出来上がるのがクロスカッティングされるのは実写主義にこだわるノーランならではの高揚感があった。一部で言われている「核爆発がデカい火柱にしか見えない」批判も分からないでもないが、名カメラマンのホイテ・ヴァン・ホイテマによる撮影の賜物で、核讃美に至らないギリギリの所でスペクタクルを描出しており悪くなかった。

しかし、ロバート・ダウニー・jr演じるルイス・ストローズが実質的な語り部となる後半1時間もある第3部が退屈で仕方がない。ダウニー・Jrの顔をメイクでF・マーリー・エイブラハムに似せて、『アマデウス』的な“天才VS凡人”の物語をやりたいのだろうが、第2幕までの現在と過去が行き交う時系列操作の種明かしの機能しかなく、作品の命題であるオッペンハイマーの贖罪を矮小化している。序盤でプロメテウスの神話を引用していながら、オッペンハイマーがプロメテウス的な原罪を背負ったことを悟り涙するラストが取って付けたようにしか見えず。

原爆に対する原罪や批判に意識を向けるなら、全てオッペンハイマーの主観で描くべきだったのでは。『メメント』から続くノーランの物語をパズルのように組み立てる脚本の手癖が足を引っ張ってる。総じて取るに足らぬ伝記映画のまとまり方をしている。

『悪は存在しない』(濱口竜介、2023年)

“美しい画”と“見やすい画”は別物であり、後者である本作はどこで撮っても同じような環境の切り取り方しかできておらず、そのノッペラした見やすい映像が石橋英子の美麗な音楽と同期して居心地の良さだけを与える。それは劇中で批判されるグランピングそのものの体験ではないか。都会人が田舎に遊びに来て、束の間の自然の中にいる自分を感じるかのような。劇中で描かれるグランピング建設を巡る「都会VS田舎」の対立と相反するものではなかろうか。

田舎の生活を長回しで捉えているが、被写体が冬の自然の中を延々と歩いてるにも関わらず、凍えたり疲れるといったディテールがない。寒々とした自然に足を踏み入れたことのある人間なら分かるが、足場は悪く乾燥した空気の中を少し歩けば疲れるし、娘をおんぶしながら森の中を歩くなら尚更だ。映画的な運動として描くだけで、画面に映る全てが嘘臭い。濱口竜介は都会的な人間しか描くことができないし、そもそも田舎の営みには何の興味もないのだろう。観客に解釈を委ねるラストも甘えとしか思えなかった。

『ゴジラ×コング 新たな帝国』(アダム・ウィンガード、2024年)

小学生の妄想みたいな内容を映画にするヤツがいるとは…。『パシフィック・リム』然りこういう映画を撮るレジェンダリー・ピクチャーズは信頼できる。前作はヤンキー映画の様相だったのが、今回は東映映画の領域に突入してた。嫌いな相手とはシバき合うが、気が合えばつるんだりもするコングとゴジラの関係が任侠映画的。地下世界で巨大猿たちが意味不明な採掘労働をさせられてるのは『女囚さそり』を彷彿とさせる。舞台装置でしかないシンゴジやマイゴジより、感情や意思を持った本作の怪獣たちのほうが個体として魅力的だ。

だが、それは作品の評価とは別の話で、人間パートの薄っぺらさには前作に引き続き目を覆いたくなる。コングとミニコングとの情緒豊かなやり取りが広大な背景で繰り広げられるのに反して、人間同士の説明台詞に終始する会話シーンはCG&スタジオ撮影で画面が窮屈にしか映らず、金がかかっているならもっと広く撮って欲しいものだ。本田猪四郎などが監督した昔のゴジラ映画は、セット撮影であってもそんな風に鼻じらむ画はなかった。白人が日本の怪獣映画から学ぶべきはそういう所ではなかろうか。

『喜劇 男の子守唄』(前田陽一、1972年)

ラピュタ阿佐ヶ谷で鑑賞。東京大空襲で焼け野原と化した東京の風景にオブセッションを抱えるフランキー堺が、高度経済成長の象徴である高層ビル群を眺めながら「こんな建物は地震や戦争が起きたら崩れるんだ」と吐き捨てる姿は、3/11以降を生きる人間の目には現代にも通ずる問題提起にも映り痺れた。

フランキー堺の義子を守る為に偽りの家族を演じる羽目になった隣人の倍賞美津子が、真向かいにある互いの家の窓を飛び越え出入りすることで関係の断絶が描かれる中、ラストで焼け野原になったスーパー跡地で戦前・戦中派の同窓会に、戦後派である倍賞美津子がその輪の中に入っていくのは、戦前・戦中・戦後派の異なる世代の者たちが一つの共同体のように融和していく希望を照らす優しさが運動の中にはあって涙を禁じ得なかった。

『巨人の惑星』(石川泰地、2021年)

テアトル新宿の石川泰地監督特集「一部屋、二人、三次元のその先」で鑑賞。黒沢清のような「自分だけにしか異形の存在が見えない狂人」の話は大好物だが、そういう題材ほど会話劇で画面に映らないものに対して説得力を持たせなければいけないのに、本作のダイアローグは致命的なまでに弱い。「今年も2021年かぁ…→今お前社会人何年目だっけ?」と、会話のキャッチボールが段取り臭い。ハッタリの効いたラストカットは嫌いじゃないが、それなら言葉でその虚構に納得をさせる力を持たせるべきではなかろうか。

『じゃ、また。』(石川泰地、2023年)

『巨人の惑星』と同じく石川泰地監督特集「一部屋、二人、三次元のその先」で鑑賞。去年のPFF以来の再見。初見時よりも面白く観ることができた。同じシチュエーションを用いた前作『巨人の惑星』と続けて観ると、ダイアローグや演出の隅々にブラッシュアップを感じずにはいられない。前作のようなセリフのキャッチボールに手際の悪さは感じなかったし、石川泰地監督と是枝裕和監督との上映後のトークショーでも言及されていたことだが、クライマックスにあたる友人2人が未完成の映画を見ながら会話を繰り広げるシーンは、アドリブというのも相まって自然なやり取りで、初見よりも素晴らしく感じた。

死者を現世の不遇な人間の慰めに位置づける物語が嫌悪を催すほど大嫌いだが(最近だと『夜明けのすべて』)、映画を撮ることができない生者と自殺を遂げた友人の幽霊との邂逅は、最後までお互い対等かつフラットな関係として紡がれ、タイトルと同じく「じゃ、また」と言い合って清々しく別れる。それは、決して生者を甘やかす為だけの物語ではなく、前回観た時には感じなかった監督の誠実さをより一層噛み締めて劇場を後にした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?