有料noteへの批判傾向と投稿者の対処策

要旨

有料noteへの印象を超簡易的にアンケートした結果、約3割が否定的な評価であった。また、否定的な理由の多くは「費用対効果」、つまり有料にも関わらず低品質な点にあった。

フェルヲはこの背景を超簡易的に考察し、「期待値ギャップ(購入前に抱いている期待値と購入後の満足値のギャップ)」と「有料noteは低品質だろうというレッテル(スティグマ)」の2つがあると仮定し、投稿者ができる処方箋として、投げ銭制や代表作の無料開示、(極端ではあるが)投稿先の変更を挙げた。

考察の経緯:有料noteは悪か?

ある日の正午、有料noteに対する否定的なツイートをいくつか目にした。

その時は二日酔いだったのもあり気にも留めなかったが、

夕方になって気怠さが落ち着いてくると、

有料noteってなんであんなに否定されてるんだ?

と、疑問を抱くようになった。

というのも、文章を書いて金銭を得ることや、希少価値のある情報を活用し利益を得ることは、古来から行われていることである。

そう考えれば、有料noteも一般的な商取引として正当化されても良さそうなものだが、何故か有料noteに対しては否定的な評価は多い、と当時のフェルヲは感じていた。

このようなモヤモヤが動機となり、

有料noteへの否定的な評価はどの程度であり、

否定的な理由はどのようなものなのかをアンケートしてみたのである。

アンケート概要と結果

方法と留意点

アンケートはTwitterを用い、2つの問を選択回答方式で設定した。

問1は有料noteに対して良い・悪いどちらの印象を抱いているかである。

問2は悪く思う理由である。

なお、アンケート設計は稚拙なものであり、結果の精度は低いことを申し添える。

これはTwitterの機能制限と、フェルヲが後先考えずテキトーにアンケートしたためだ。

言い出せばキリが無いが、例えば、

アンケート前に母集団と標本設定は行っていないし、アンケート項目にも回答者属性の質問項目も設けていない。そのため、回答者が何者かはTwitter利用者以外は不明である。

選択回答方式のため、選択肢を作ったフェルヲのバイアス(ナッジ)がアンケート結果に内在している可能性は多分にある。

問1で「肯定的」と回答した者や、問1を回答しなかった者も、問2を回答できてしまう設計であったため、問2にノイズ回答が含まれている可能性がある。

しかし今回は精度の低い結果であっても、

この手の調査は(フェルヲが知る限り)これまでされてなかったことから、

少なくとも議論の契機にはなると前向きに考え、このアンケート結果を用いて考察することにした。

なお、他力本願ではあるが、どなたかがより良い調査を実施し、

このアンケート結果の反証や補強をしていただけると有り難い。

結果

問1(有料noteが良いか悪いか)の回答数は603であり、

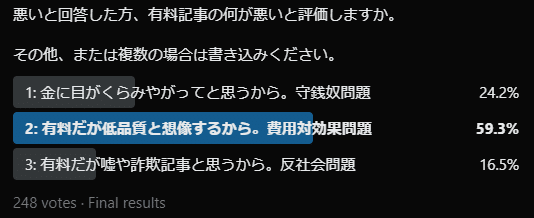

問2(悪い理由)の回答数は248であった*。

問1において、有料noteに対する肯定的な評価は69.2%、否定的な評価は30.8%であった。

また問2において、悪いの理由は「費用対効果」、つまり有料にも関わらず低品質であることが最も多く(59.3%)、これに守銭奴問題(24.2%)と反社会問題(16.5%)が続いた。

* 前述のとおり問1の否定的な評価は30.8%にも関わらず、問2の回答が603中248 ≒ 41.1%であった。つまり問2は「良いと思うが、あえて悪い点を挙げるとすれば」といった前提での回答も相当数含まれているだろう。

考察

有料noteの存在は肯定的な評価が多かった。

これはフェルヲの予想に反しており大変興味深かった。上述のとおり有料noteには否定的なツイートが多いと根拠無く感じていたためだ。

私自身が何らかのきっかけで確証バイアスに陥っていたのかもしれない。

また、有料noteに悪い印象を抱く理由の多くは、

有料なのに品質が悪いという費用対効果(59.3%)への問題意識であった。有料noteを投稿する行為自体を否定する守銭奴問題(24.2%)も若干は見られたものの、回答数に基づけば、有料noteの品質に対するものの方が多い。

つまり、有料noteの品質が期待値に沿ったものであれば、より正確には期待値に沿ったものだと印象付けがされれば、有料noteはより肯定される可能性は高まる。

ではどうすれば費用対効果問題に対処できるのだろうか。

次章で超簡易に考察してみたい。

* 守銭奴問題と反社会問題もフェルヲにとって興味深いテーマであるが、今回は字数の兼ね合いにより考察の対象外とする。

どうすれば有料noteはもっと肯定される?

有料noteに否定的な評価をする理由の多くは、有料なのに品質が悪いという費用対効果問題(59.3%)であった。

ある有料noteに対して品質が悪いと感じるきっかけは様々あろうが、

当座、本文では「実体験」と「印象」の2つあると仮定する。

つまり、買ったら品質が悪かったと感じる、事後の「ガッカリ体験型」と、

買ってないが過去に購入しガッカリした経験や周囲の言動で否定的印象を抱いている、事前の「レッテル型」である。

それぞれの対処策はnote社と投稿者で異なる。

なぜなら、note社の立場では投稿者の品質向上につながる打ち手や、note上のコンテンツの全てが高品質であるかのような印象づけを検討すべきだが、

投稿者の立場では自身のコンテンツの品質の高さを読者に示したり、場合によってはnote以外のプラットフォームへの投稿を検討すべきためだ。

本文では文字数も限られることに加え、多くの読者の興味は後者にあると推察し、投稿者が実践可能な対処策を超簡易に考察する。

* note社側の立場では、マルチサイドプラットフォームという概念を使って考察すると面白いのだが、これは気が向いたら書こうと思う。

ガッカリ体験型の裏にある「期待値ギャップ」問題と処方箋

これは、せっかく買ってもらった有料noteに「こんなクソ文章を売りつけやがって!」と批判されないための処方箋であり、期待値ギャップを手がかりに考えてみる。

本文における期待値ギャップとは、

「購入者が有料noteの購入前に抱いている、有料noteの価値に対する期待値」と「購入後の満足値」の差である。

つまり、購入者は、有料noteが自身の期待値に沿う品質かどうかは買って読んでみるまで分からない。

(逆に有料note投稿者も、購入者が有料noteにどの程度期待しているのかは分からない。)

投稿者がこの期待値ギャップ問題に対処するには、

noteを無料で開示し、気に入った人に購入してもらう投げ銭制にするか、

複数記事のうち代表作を無料開示して、購入予定者に品質の吟味をしてもらうのが良いだろう。

なお、後者の手法を積極的に活用しているのがWeb漫画業界である。

Web漫画では、第1話や過去作を無料で開示し、作者の品質を吟味してもらったうえで、有料版の購入を判断してもらっている。

レッテル型の裏にある「スティグマ」問題とその処方箋

これは、有料noteを読む前から「クソ文章に違いない!購入する価値は無い!」と批判されないための処方箋であり、ラベリング理論におけるスティグマを手がかりに考えてみる。

本文におけるラベリング理論のスティグマとは、否定的なレッテルなことである。

* これは科学的な根拠に基づくレッテルと、アンコンシャス・バイアス(無意識バイアス)に基づくレッテルがあるが、本文は乱暴ではあるが同じものとして扱う。

つまり、購入者は、有料noteに対して、何らかの理由で「支払う価値のない、低品質なもの」というレッテルと貼っていると仮定される。

(この何らかの理由を明らかにすれば、より正確な打ち手は考察できるが、本文ではそこまで言及しない。)

投稿者がこのスティグマ問題に対処するには、

元も子もないがnoteというプラットフォーム以外に投稿するか、

前述の投げ銭制、または代表作の無料開示が良いだろう。

前者は、市場が「有料noteは全てクソである」とレッテルを貼ってしまっている場合の対処である。参考になる事例は1982年のアタリショックである。つまり、文章に有料noteというラベルをつければクソ扱いされてしまうのだから、投稿者はそのラベルを外すのである。

後者は、投稿者自身の有料noteは「支払う価値のない、低品質なもの」では無いことを示すために、無料でサンプルを示すのである。

*市場が「有料noteは全てクソである」と評価してしまう要因として、情報の非対称性を逆手に取って荒稼ぎする不逞の輩の存在や、悪意は無いが低品質な記事を量産してしまう人の存在があるだろう。

この対処にはnote社の努力が必要になるが、こちらについては気が向いたところで書こうと思う。

最後に

事実誤認や異なる解釈などありましたら是非ご意見ください。

気が向いたらコーヒー代程度のお布施をくださいますと幸甚です。結構な励みになります。

ここから先は

¥ 280

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?