エラリー・クイーン『見習い探偵ジュナの冒険 幽霊屋敷と消えたオウム(角川つばさ文庫)』中村佐千江訳 KADOKAWA 2016年8月刊 Art Pepper (1925.9.1-1982.6.15)"'Round Midnight" (1959.3.14) 日記 2016年9月18日 数ならで世に住の江のみをつくしいつを待つともなき身なりけり 新古今和歌集 1792

日記

2016年9月18日

午前0時50分起床

雨 室温26.1度 湿度76%

体重51.4kg BMI 19.1 5

61歳8カ月

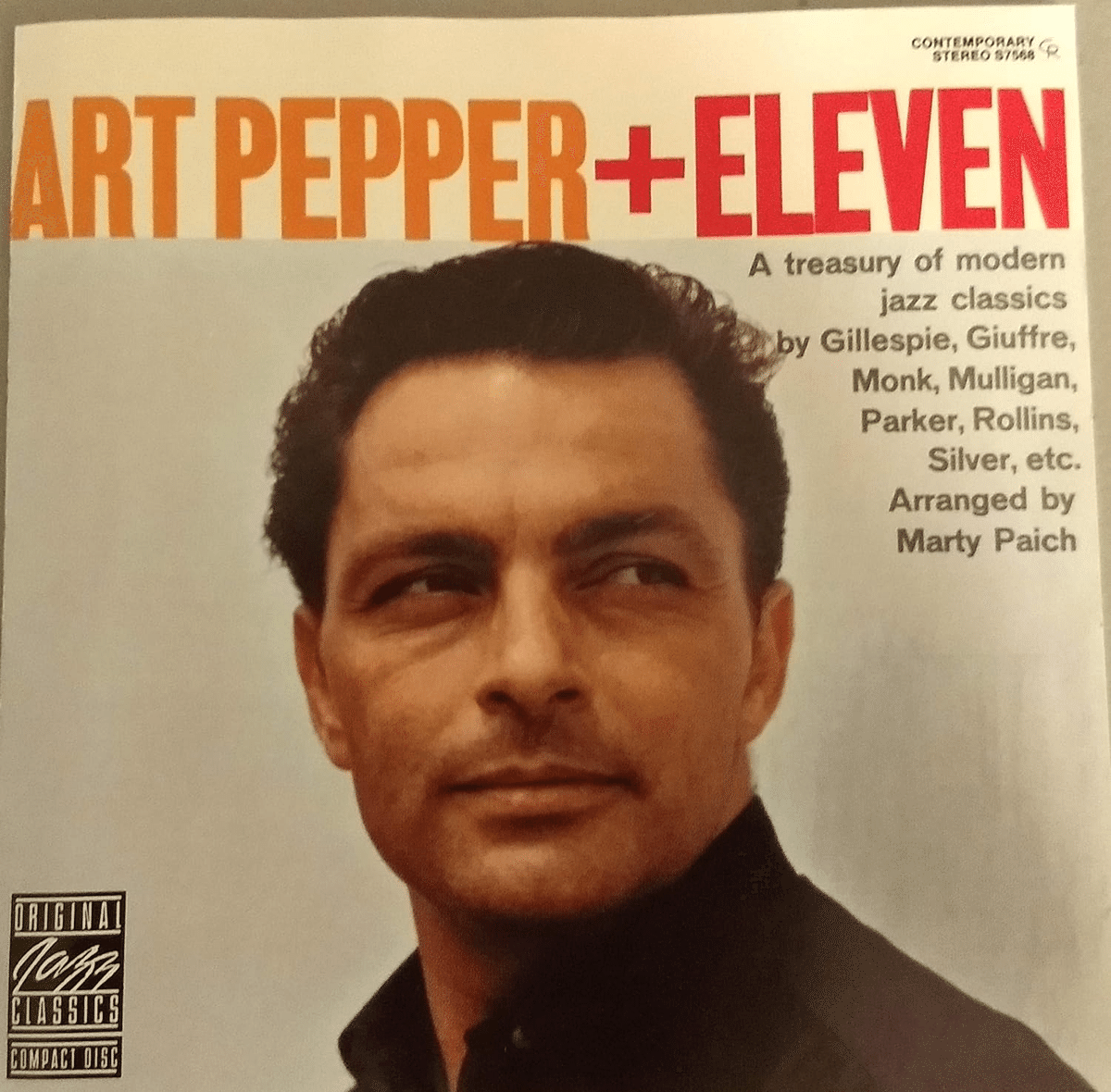

Art Pepper (1925.9.1-1982.6.15)

"'Round Midnight" (1959.3.14)

https://www.youtube.com/watch?v=udt_W8CKKUU

Art Pepper + Eleven (1960)

Contemporary's studio, Los Angeles, CA, March 14, 1959

Art Pepper - alto saxophone

Pete Candoli - trumpet

Jack Sheldon - trumpet

Dick Nash - trombone

Bob Enevoldsen - valve trombone, tenor saxophone

Vincent DeRosa - French horn

Herb Geller - alto saxophone

Bill Perkins - tenor saxophone

Med Flory - baritone saxophone

Russ Freeman - piano

Joe Mondragon - bass

Mel Lewis - drums

Marty Paich - arranger, conductor

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Pepper_%2B_Eleven_–_Modern_Jazz_Classics

https://www.jazzdisco.org/art-pepper/discography/#590314

アート・ペッパー(1925.9.1-1982.6.15)を

初めて聴いたのは、

都立北多摩高校

(2013年3月末閉校

現在は東京都立立川国際中等教育学校・中高一貫制共学校)

一年生の頃(1970-71)、

ジャズ好きな上級生

(アマチュア無線クラブ先輩、リオン株式会社代表取締役社長)

http://www.hosei.ac.jp/koho/pickup/ob-og/2017/171017.html

の部屋の自作スピーカーシステムで再生した、

Art Pepper Meets the Rhythm Section (1957)

https://www.youtube.com/watch?v=16OoypHXcps

https://en.wikipedia.org/wiki/Art_Pepper_Meets_the_Rhythm_Section

https://www.amazon.co.jp/dp/B000000YIT

でしたが、

アート・ペッパーのLPは一枚も買えませんでした。

2004年11月うつ病発症休職以降に

福岡市総合図書館から借りた

CD5枚36曲

The Return of Art Pepper (1956.8.6)

~

Art of Pepper (1957.4.1)

をパソコンの

ウィンドウズメディアプレイヤーに収納して聴いてきました。

この「ラウンド・ミッドナイト」の

演奏は、

https://en.wikipedia.org/wiki/'Round_Midnight_(song)

で知って、ユーチューブで初めて聴きました。

数(かず)ならで世(よ)に住の江のみをつくしいつを待つともなき身なりけり

後頼朝臣

題しらず

新古今和歌集 巻第十八 雑歌下 1792

「人数にも入らぬ身でこの世に住み、辛労の限りを尽くしているが、思えばいつの日時節が到来するというあてもない身であることだ。」

『新日本古典文学大系 11』岩波書店 1992.1 p.521

康和四年(1102)閏五月、堀河院艶書合

[けそうぶみあわせ 恋文としての贈答歌を詠進させ披講した歌合]。

住の江 摂津国の歌枕。上を承けて「住む」に掛ける。

みをつくし 水路の標識の杭。「身を尽くし」に掛ける。

待つ 有名な「住江の松」(住吉社頭の松)に掛ける。

艶書合は男女の歌人が恋歌の贈答の形式で歌を合わせた特異な歌合。

これは男が贈った本の歌で、本来は逢瀬を待ちわびる恋歌であるが、

ここでは述懐歌の扱い。

「松」に寄せる雑歌。

源俊頼(みなもとのとしより(しゅんらい) 1055-1129)

平安時代後期の官人・歌人。

源経信の三男。

金葉集編者。

金葉集初出。金葉集・千載集最多入集。

新古今集十一首。

勅撰入集二百七首。

隠岐での後鳥羽院による

『時代不同歌合』では壬生忠岑と番えられている。

小倉百人一首 74

「憂かりける人を初瀬の山おろしよはげしかれとは祈らぬものを」

http://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tosiyori.html

https://ja.wikipedia.org/wiki/源俊頼

2013年の立春、

2月4日から毎日一首づつ読み始めた

新古今和歌集の通読(つぶやき)が

四年かかって終わりました。

https://bookmeter.com/mutters/153791951

https://bookmeter.com/mutters/153744722

全二十巻

春夏秋冬賀哀傷離別羈旅恋雑神祇釈教

1995首

明日から再読

2017.3.26

エラリー・クイーン

『見習い探偵ジュナの冒険

幽霊屋敷と消えたオウム

角川つばさ文庫』

中村佐千江訳

マツリ・絵

KADOKAWA 2016年8月刊

https://www.amazon.co.jp/dp/4046315881

「ぼくは、ジュナ。名探偵めざして、毎日がんばってるよ。

幽霊屋敷のうわさを聞いて行ってみたら、女の子があらわれた。

人が住んでるじゃないかとがっかりしてたら、次に行ったときは

空き家になってて、おかしな言葉をしゃべるオウムがいた。

何か、おかしい……どうも、町をさわがせてる「にせ札事件」と

関係があるような気がする。探偵の勘ってやつ。よし、調査開始だ!

名探偵エラリー・クイーンの助手ジュナが活躍する新シリーズ!」

1944年に

エラリー・クイーン・ジュニア名義で発表された、

少年探偵ジュナが主人公のシリーズ

第3作

The Green TurTle Mystery (1944)

の新訳。

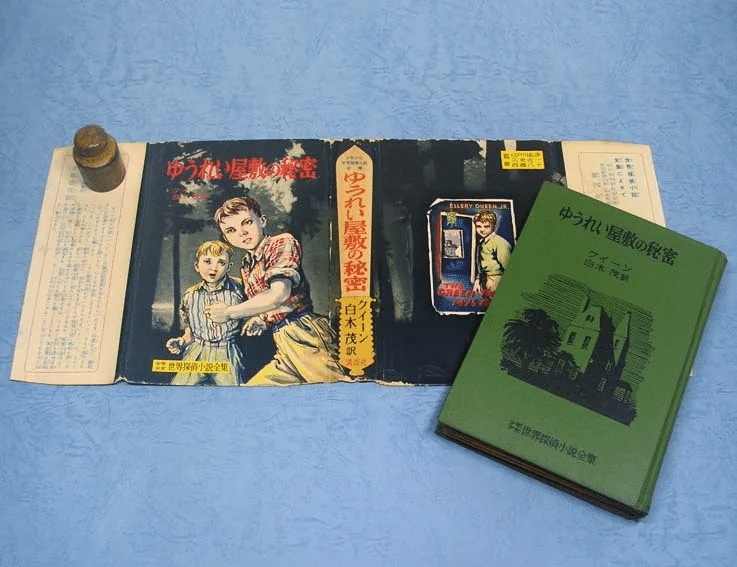

1955年1月生まれな私が子供の頃、家にあった

『少年少女世界探偵小説全集 2

ゆうれい屋敷の秘密』

白木茂訳

講談社 1957.7

https://supekuri.shop-pro.jp/?pid=126239646

http://ameqlist.com/0ka/kodan/zen_mys.htm

で何度も何度も読みました。

『緑色の亀の秘密

ジュナの冒険 3

ハヤカワ文庫Jr』

中村保男訳

早川書房 1978.11

http://www.aga-search.com/writer/ellery_queen/jr3.shtml

https://www.amazon.co.jp/dp/B000J8KL84

も、昔持ってましたけど

1972年生まれの甥が

小学生だった頃にあげてしまったので

我が家にはありません。

スコッチテリアのチャンプと懐かしく再会しました。

オウムがしゃべる「おかしな言葉」が、

スペイン語の

「ハスタラヴィスタ」

だったと記憶に残っていて、

福岡市総合図書館蔵書から借りた

VHSビデオで、

『ターミネーター2』1991

https://www.allcinema.net/cinema/13523

を観た時には、

アーノルド・シュワルツェネッガーの台詞で、

『ゆうれい屋敷の秘密』の

オウムを思い出してしまいました。

Terminator 2 - Hasta la vista, baby

0:24

https://www.youtube.com/watch?v=D9HSPW6lMHM

Terminator 2 - "Hasta La Vista Baby" in 22 different languages

2:40

https://www.youtube.com/watch?v=4joW4C4SRpM

https://ja.wikipedia.org/wiki/アスタ・ラ・ビスタ、ベイビー

https://en.wikipedia.org/wiki/Hasta_la_vista,_baby

「喫茶店に着くと、ファーロング[新聞記者]は気前よく、

好きなものを注文していいと言った。そこで、

ジュナとベン

[ベンジャミン・フランクリン 十七人兄弟の末っ子]は、

バナナ・パフェをたのんだ。

二人はカウンターに腰かけ、幽霊屋敷のことなどすっかり忘れて、

愛想のいい白衣の店主の手もとを見つめていた。

店主はまず、スライスしたバナナに

大盛りのバニラ・アイスクリームをのせた。

それからチョコレート・マシュマロと

刻んだナッツをふりかけ、

大きくて真っ赤なサクランボのシロップ漬けを、

いちばん上にのせた。」

p.39

「第二章 夜の訪問者たち」

子供の頃読んだ本では、

「バナナ菓子」となっていたことを今でも憶えています。

昭和三十年代の初めには、

まだ「パフェ」という言葉が子供には

知られていなかったんだろうなぁ。

「カーペンター通りに入ったところで、ベンが言った。

「うちに来れば、サンドイッチと牛乳があるよ。

お昼を食べてから、チャンプも連れて行こう」

…

大きな卵サンドイッチを、子どもたちは

それぞれ三つづつ食べた。

牛乳をコップに二杯づつ飲み、

びっくりするほど大きなチョコレートケーキを

一切れづつもらった。

ベンの母親が、にこにこ笑って言った。

「これだけ食べれば、夕食までおなかがすいて

目が回るなんてことないでしょ」」

p.132

「第八章 ジュナとベンの追跡」

私が育った立川の家には、

『少年少女世界探偵小説全集』の

『金色のわしの秘密』

The Golden Eagle Mystery (1942)

『赤いりすの秘密』

The Red Chipmunk Mystery (1946)

もあって、この二冊も何度も読みました。

ミステリを読んでいて、

犯罪や殺人の説明・描写よりも、

登場人物が食べる料理に気持ちをそそられて、

食べ物の記述を書き写してしまう習慣は、

あの頃の読書体験に由来するのかなぁ。

少年探偵ジュナ・シリーズ全8冊(1941-54)は、

1957-58年に、早川書房から

『ジュニア・ミステリー 1-8』として、

西脇順三郎、

福原麟太郎、

福田恒存、

中村能三、

石井桃子、

村岡花子などの翻訳で刊行され、

1978-79年には『ハヤカワ文庫Jr』

として再刊されました。

http://ameqlist.com/sfq/queen.htm#hbjr01

http://atwonder.blog111.fc2.com/blog-entry-1419.html

https://www.bookbang.jp/review/article/529639

『本の旅人』

2017年3月号

飯城勇三(1959.9.18- )

「F・M・ネヴィンズの

『エラリー・クイーン推理の芸術』

(国書刊行会[2016.11])

によると、このシリーズは代作であり、

クイーンの片割れマンフレッド・リーが

監修をつとめたとのこと。

ただし、この「リーの監修」は、

かなり厳しかったらしい。

同書によると、リーが同じく監修をつとめた

ペーパーバックの代作シリーズでは、

代作者がなかなかOKをもらえず、

何度も書き直しを命じられたそうなのだ。

本シリーズの質の高さは——代作者の

フランク・ベルクナップ・ロングと

サミュエル・ダフ・マッコイが

ミステリ界では無名な点を考えると——

これが理由なのだろう。

また、クイーン・コンビのもう一人、

フレデリック・ダネイは、シリーズ開始時に

自身の編集する

〈エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン〉に

PR風エッセイを寄せ、

「ジュニア・ミステリは売れないという

ジンクスを打ち破りたい」と意気込みを述べている。」

https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336061027/

https://www.amazon.co.jp/dp/4336061025

読書メーター

エラリー・クイーンの本棚

https://bookmeter.com/users/32140/bookcases/11091527

https://note.com/fe1955/n/nf236daad7399

https://note.com/fe1955/n/n26e000989c48

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?