【AOE2:DE】文明エンブレムの元ネタ【歴史】

AOE2DEでは文明毎にエンブレムが設定されています。

このエンブレムを調べてみると、実際に存在した国章や物品がモチーフになっていることが分かります。

今回は全文明のエンブレムの元ネタや由来を調べてみたので、それについて書いていきます。

攻略には一切関係がありませんが、元ネタを知ることでどの文明のエンブレムか覚えやすくなったり、愛着がわくかもしれません。

DLC含め、地域別順にみていきましょう。

■南米

・アステカ

毛皮や木材、竹、綿などの複合素材でつくられたチマリ(Chimalli)という大きな円盾に実際に施されたもの。万を超える羽毛で装飾されていた。

この紋章によって、軍の階級、社会的階層、兵科を識別するのに役立だったとされている。モクテスマ2世の肖像画でも確認できる。

・マヤ

マヤ暦の一つ、ツォルキン(Tzolkʼin)で守護神、鷲(men)を意味する記号。この紋章は鷲のほかにも賢人、月も意味する。鷲は太陽の化身であり、最も強力な象徴であった。

ツォルキンでは20の記号(日)と13の数字(月)で日付を表す。20は人間の指、13は手足の主要な関節と首を合わせた数から来ているという。

・インカ

下に飾り布が付いた木製の盾。羊毛の布は投擲物から下半身を守る役割があった。インカでは色(Wiphara)、模様(tocapu)、それぞれに意味があり、現在でも解読が進められている。皇帝カパックの肖像画に似た紋章が確認できる。

■西欧

・ブリトン

プランタジネット朝の創始者、ヘンリー2世(即位1154年)がライオンを採用し、リチャード1世(即位1189年)が3匹に増やした。

紋章学ではライオンは獣の王とされているため、王族や貴族、勇気や強さを象徴する。また、ライオンはキリスト教を象徴する動物でもあるため、キリスト教圏では紋章に多く採用されてきた。

・フランク

フルール・ド・リスというアヤメ(直訳ではユリ)の花を紋章化したもの。王権の象徴。意味は時代によって異なり、3つの花びらは信頼、知恵、騎士道精神や三位一体を示すとされた。

アヤメの花は様々な時代地域で象徴化され、織物や硬貨に使われた。フランスにおいては伝説によれば493年、クローヴィス1世がキリスト教への改宗に際し、最初にフルール・ド・リスを王家の紋章に採用、宗教的純血の象徴とした。

・ケルト

渦巻き型三脚巴と呼ばれるこの模様は、古代ケルトを代表する紋章。ケルト人は「生、死、再生」の3つの廻りに自然宇宙があると考えていた。

渦巻きの模様はアイルランドの新石器時代の遺跡に刻まれている。また、膝を直角に曲げた足を3本組み合わせた三脚巴は地中海文明で古代から多く見られる。

・ブルゴーニュ

ブルゴーニュ十字は、斜めにした十字架である聖アンデレ十字を改変したシンボル。アルマニャック派との内戦でブルゴーニュ公の支持者が忠誠を示すためにこの紋章を採用した。ブルゴーニュ公フィリップ4世がカスティーリャのフアナと結婚した際にスペインに輸入され、その後スペイン軍は様々な場所でこの紋章を使用した。

ブルゴーニュの一般的な紋章といえば青と金の斜線縞模様だが、AOE2DEではシチリアやマジャールと紛らわしくなるためかこちらが採用されているという説もある。

■南欧

・イタリア

ジェノヴァ共和国の国章。赤い十字は聖ゲオルギウス十字とよばれる意匠。

今日ではイングランドの旗として有名だが、初めに旗として採用したのはジェノヴァ共和国。十字軍においては竜退治の伝説を持つゲオルギウスは軍事的な聖人として象徴的だった。他にはジョージアの国旗がエルサレム十字と組み合わせたものになっている。

・スペイン

レオン=カスティーリャ王国の紋章。レオン王国の紋章である獅子と、カスティーリャ王国の紋章である城砦が合わさったもの。

現代のスペイン国章にはレオン王国、カスティーリャ王国、アラゴン王国、ナバラ王国、グラナダ王国の紋章と、中央にブルボン家の紋章が入っている。

・ポルトガル

外周の七つの黄色い城はベルベル人から奪い返した城砦を、五つの青い盾は初代ポルトガル王アフォンソ1世の伝説にある敵の五人の王を、青い盾の中にある五つの白い円はキリストの五つの聖痕を表すとされている。

エンリケ伯の紋章から徐々に変化していったもので、現代のポルトガル国旗には、渾天儀の上にこの紋章がおかれている。

・ビザンティン

東ローマ帝国の国旗。4つのβと十字が特徴のこの紋章は、現在ではセルビア十字と呼ばれる。4つのβに関しての解釈は諸説あるようで、「王たちの上に君臨する、王の中の王」の頭文字(βασιλεύς βασιλέων, βασιλεύων βασιλευόντων、 バシレウスはギリシャ語の君主の称号)であるとも、打ち金であるともいわれている。

・シチリア

オートヴィル朝の紋章。オートヴィル家はノルマン系騎士の家系だったが、南イタリアに移住し傭兵として活躍した。ロベルト・イル・グイスカルドが南イタリア及びシチリア島を征服して、1059年に公爵となった。

■中欧

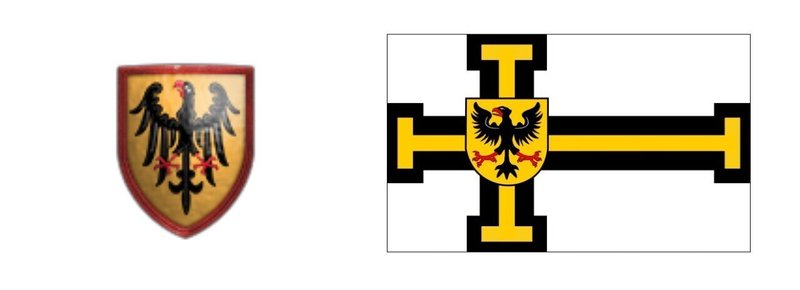

・チュートン

鳥の王者でもある鷲は古代ローマ帝国の紋章に使用された。ドイツで生まれた紋章には黒い鷲、もしくは黒い双頭の鷲が良く使われるが、赤い嘴と爪を持ったものはチュートン騎士団の紋章で見ることができる。

・バイキング

カラスは北欧神話の主神にして戦争と死の神であるオーディンの象徴。オーディンは世界中を飛び回るフギンとムニンという一対のカラスから報告を受け取るという。

バイキングは複数の部族に分かれていたので、紋章にカラスを採用したのは一部ではあったが、バナーにカラスをつけることで、ある種の魔法の性質を得られると信じていたとされている。

・ゴート

古代ローマ帝国の記章だったワシは西ゴート王国でも人気だった。豪華に装飾されたワシのブローチが現存している。

・フン

出典不明。フン族の代名詞である馬。フン族自体がこのような紋章を持っていたという資料は見つからなかった。

・ボヘミア

ライオンはボヘミアやチェコ全土を表す紋章として、鷲とともに現代チェコの国章に使われている。

ボヘミアの初期のシンボルはライオンではなく、プシェミスル朝の炎のイーグルだった。双尾のライオンが記録に登場するのは1248年からで、それ以来ボヘミアを象徴する紋章となった。

■東欧

・マジャール

ハンガリー最初の王朝、アールパード朝の紋章。現代ハンガリーの国章の一部にもなっている。銀色の4本線は主要な河をあらわしているとされる。

・スラヴ

キエフルーシ大公朝の紋章である三叉槍。現在のウクライナの国章にもなっている。三叉槍のデザインには細かな違いが見られ、この紋章はヤロスラフ1世のもの。

・リトアニア

リトアニア大公の紋章、ゲディミナスの柱。現在でもリトアニアのゲディミナス勲章に使われている。リトアニア大公国の君主ゲディミナスはポーランドと同盟を組んでドイツ騎士団を撃退した。

・ブルガリア

第二次ブルガリア帝国の国章。現代の国章にも三匹のライオンがおり、それぞれトラキア、モエシア、マケドニアを象徴している。

・ポーランド

現代ポーランドの国章でもある、赤い背景に金色のくちばしと爪を持った冠をかぶった白い鷲。1295年に採用されて以来変更されていない。

白鷲のエンブレムは、ポーランドの創設者であるレフが太陽を背にした白い鷲を見たという伝説に由来する。ちなみに、レフとチェフとルスはスラヴ人民族の創設神話に登場する伝説上の三兄弟。

■アフリカ

・エチオピア

出典不明。エチオピア正教会の複雑な装飾がされた十字架と、エチオピアの戦士が持つ円盾がモチーフ。直接的な出典元を見つけることはできなかった。

・マリ

アフリカの伝統的な仮面。これを被ることで、動物や死者と会話することができるとされた。マリの伝統工芸品であるボゴランフィニという泥で染めた布にも色合いが似ている。

・ベルベル

アダルガというベルベル人の革盾。白いマークはアフリカに伝わる「ティフィナグ文字」で"yaz"という名前で、"自由な人"を意味し、ベルベル人のシンボルになっている。現代ベルベルの旗にも描かれている。

■中東

・サラセン

ルブ・エル・ヒズブというイスラム教の伝統的なシンボルの一つ。ルブは四分の一、ヒズブはまとまりを意味する。長大なコーランの分割方法でもあり、ヒズブ(コーランを60巻に分割したもの)の、四分の一毎にこのマークが記される。

・トルコ

ボスニアのエヤレット(エヤレットはオスマン行政単位)の旗。色や星の形が違うものは複数見つかったが、完全に合致したのはボスニア・エヤレットのもののみ。

三日月と星はイスラム教のシンボルである。オスマンでは長い間特定の国章を持たなかったが、現在では赤地に白のものがトルコの国旗となっている。オスマン帝国時代の国章にも緑の旗(白の月)が確認できるが、そちらはオスマンの最重要区であるルメリアのものとされている。

・ペルシア

ササン朝の国章。シームルグというイラン神話に登場する鳥。鱗で覆われた体、犬の頭と前部、ライオンの爪、孔雀の羽と尾を持つ、象やクジラを運べるほどの巨大な鳥で、浄化や治癒、豊穣の力を持つという。

■中央アジア・南アジア

・タタール

チンギスハーンの息子、ジョチの遊牧政権、ジョチウルスの国旗。タンガ(Tamga)と呼ばれる遊牧民族の家紋と、月が記されている。

・クマン

クマン騎兵を特徴づける鉄仮面。隊長の仮面はより精巧に作られていたという。

・インド

ダルもしくはシパーと呼ばれる、ムガールの伝統的な鉄盾。四つの凸型が特徴的で、彫刻や宝石、メッキで装飾されている。中央にはヒンドゥー教のシンボル、オームが見られる。

■東南アジア

・クメール

アンコール遺跡群にあるバイヨン寺院の巨大な人面像。54基ある塔の四面に彫られており、観音菩薩とされている。この像はクメールのほほえみと言われている。

・ビルマ

ヒンドゥー教では孔雀は軍神スカンダ(仏教: 韋駄天)の乗り物。「緑の孔雀」はビルマのシンボルとして現代にいたるまで様々なところで使われている。

・マレー

スマトラ島に住むアチェ人の盾。イスラム教を象徴する中央の大きな六芒星と六つの小さな六芒星が特徴的。真鍮製で剣舞に使用されたようだ。

13世紀にインド・アラブ商人と共にイスラム教が入り、仏教・ヒンドゥー教の時代が終わった。

・ベトナム

出典不明。これと同種の紋章は確認できなかった。色合いやモチーフは近世のベトナム王朝、阮朝(1802~1945)の国旗に近い。

■東アジア

・モンゴル

モンゴル帝国の国旗。上から炎、太陽、月をあらわす。現在のモンゴルの国旗にもソヨンボと呼ばれるマークの一部に使われている。

・中国

中国結びと呼ばれる大陸で発展した伝統工芸の模様。起源は春秋時代にさかのぼると言われている。"結"は吉と発音が似ているため、縁起物として流行した。

・朝鮮

太極旗。赤と青は陽極と陰極をあらわす。制定は1800年後半ころ。

・日本

日本の国章。菊を好んだ後鳥羽上皇が印として愛用し、その後皇室の紋として定着した。葵の紋とは違い江戸時代で制限されなかったために広く使われ、様々なバリエーションが生まれた。

皇室の菊花紋は十六葉八重表菊。

■終わりに

今回は全39文明のエンブレムの由来を調べてきました。いくつか元ネタを見つけられませんでしたが、おそらくもっとも詳しく説明したものになったと思っています。皆さんの好きなエンブレムはありましたか?

色々と歴史考証が甘い、無理があると言われてきたAOE2ですが、DEになって案外ちゃんと設定されているのが分かります。自分としても初めて知るような歴史や伝説、モチーフがあったりして楽しめました。以前調べたときに辿り着けなかったトルコの紋章も見つけることができました。

ほかにもDLC文明の城や民族の象徴、ユニークユニット、ゲーム中画面中央下のパネルにも民族毎に歴史ネタが使われています。興味がある方は調べてみてはいかがでしょうか。

面白かった、役に立ったという方は"スキ"ボタンのクリックやフォローなどよろしくお願いします。モチベーションアップにつながります!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?