観ていて退屈なゲームになってしまう理由とは~インターハイ奈良大会決勝戦雑感~

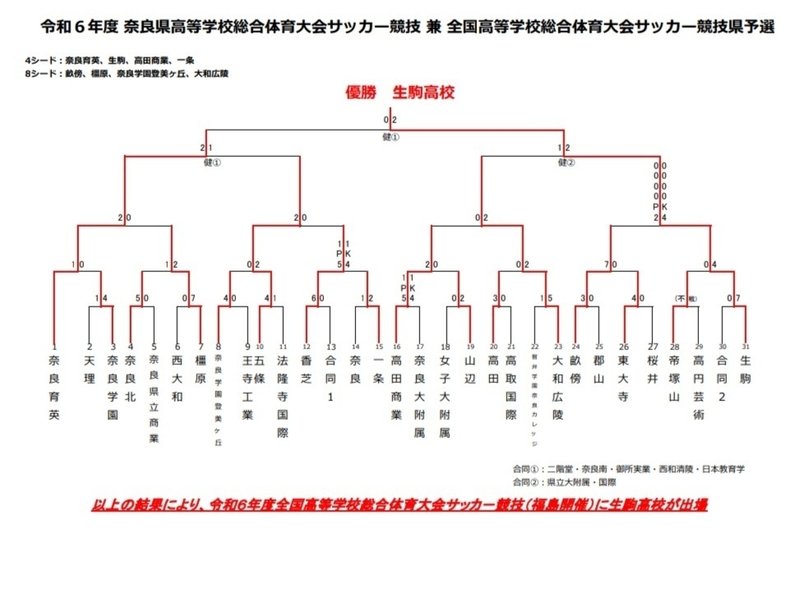

インターハイサッカー奈良大会決勝戦は3大会連続で『奈良育英高校 vs 生駒高校』という、近年では黄金カードとなりつつある2強対決だったため、華やかなタイトルを飾ろうとも考えましたが敢えて今後のレベルアップを期待して警鐘含めて厳しめのタイトルを選択しました。

奈良育英高校 vs 生駒高校

実は準決勝2試合を観戦したので決勝戦前にレビューを書こうと思ったのですが、昨季の選手権決勝…新人大会決勝…そして先日あったNFAリーグでの直接対決の3試合とも同じ様なゲーム展開だったので考えても、両校とも出てくる戦術ワードは『リスクヘッジ』『セーフティ』『ロングボール』『相手エリア内でボール回収』『セットプレー』『ショートカウンター』となり、要は蹴り合いでボールが育英陣内と生駒陣内を行ったり来たりする展開で、勝負の行方は偶発的なチャンスでゴールを決めるか、若しくはセットプレーからのゴールという個人的に守備を崩すという面で『ワクワクしない』レビューになりそうだったので書くの止めちゃいました。

そこで決勝戦を会場で観戦した保護者以外の第三者の方に正直な感想を聞きたいです。

決勝戦を観戦していて『ワクワクしましたか?』…こんな事を書いちゃうとまたネットで叩かれてしまうかもしれませんが、ここは敢えて苦言を述べたいと思います。

恐らくこの試合を観て『ハラハラ…ドキドキ…』したのは保護者さんだけじゃないでしょうか?

どうしても当該2強が対戦すると良くも悪くも手堅いゲームになってしまい観ている方は退屈と感じるゲームになると思います。

お互い手堅いゲームプランを選択しているので『つまらない』『面白くない』と言われる事に対して、皆さんが心配しなくてとコーチスタッフ等チーム関係者は言われる事を織り込み済みだと思うので第三者からそう言われても気にしていないはずです。

だからチームとして、そういうゲームプランを選択しているのに『つまらない』と言われると選手、保護者等のチーム関係者が過敏に反応して第三者を否定するのは御門違いだと思っています。

だって手堅いゲームプランを選択しておいて第三者にも『面白いゲームだった』と言ってほしい…若しくは『外野は黙っとけ!』なんて言ってくるのは、こっちからすればめちゃめちゃ傲慢だとしか言わざる得ません。

それでは、なぜこの両校が対戦すると毎回退屈なゲームになるのか紐解いていきます。

退屈なゲームになる理由

これまでの過去の試合も含めて奈良育英と生駒の直接対決が退屈なゲームになるのは両校の戦い方に理由があると思います。

まずはスタートメンバーと基本フォーメーションからです。

【両校スタメン】

DFラインとFWは準決勝スタメンから固定で左SHとWボランチの中盤3人を変更してきた奈良育英は、NFAリーグの生駒戦でスタメンだった3人がこの日もスタメンだったので、セカンドボール回収の競り合いに強いという判断からの起用なのかな…と思いました。

それに対して生駒は準決勝から両SH2人変更して準々決勝の畝傍戦のスタメンに戻してきました!

恐らくこのスタメンが同格以上の相手に対するデフォルトなんだと思いました。

【衝撃的だった前半戦】

前半キックオフからハーフタイムまでの35分間お互い全くボールを保持する瞬間がなく、その保持する事を放棄したボールは両校ボランチの頭上を飛び交いながら最終的にはゴールキックのロングボールでリスタートしていました。

両校は自陣でボールを失わないためのリスクヘッジから来るセーフティ且つ相手陣内でのボール処理でのミスをつけ狙う事で、ポテンシャルの高い選手が多い両校なら相手陣内に押し込みさえすれば、勝手に相手が自滅して得点出来るパターンを作れるという狙いなんだと思います。

県大会ならこの戦い方で決勝まで勝ち上がって来れてしまうところに県内高校サッカーのレベルに闇があり、両校がこの戦術に固執してしまい毎回同じ様なゲームをする理由なんだと思います。

だから両校の直接対決では同じ様な戦術プランから互角な蹴り合いになってしまうため、過去の試合を含めて観ていて退屈なゲームになってしまうのだと思います。

この日はいつもならハイプレスが信条の生駒も奈良育英のGKやCBがボールを保持する事なく直ぐにロングボールを蹴ってくるので、生駒も負けじと奈良育英にハイプレスをさせないために底でボール持つことなく前線へロングボールを蹴り出し、両校ハーフタイムまで尋常ではないぐらいの蹴り合いが続く前半戦となりました。

更に生駒のゴールキックは右サイドのSHを狙うロングボールが多く、それを受けた奈良育英もサイドチェンジせず左サイドからそのまま同サイドへのロングボールを多用したので、生駒側の右サイド(奈良育英側の左サイド)で全く幅を使わないボールサイドの主戦場となる蹴り合いとなり、客観的に観ている第三者が『つまらない』と感じてしまっても致し方なかった前半戦だったと思います。

【奈良育英の誤算とは】

奈良育英はロングボールで相手陣内に入ってセカンドボールの回収を起点に攻撃を仕掛けるプランなので、押し込んでから得たセットプレー(コーナーキック&フリーキック)から得点するパターンで過去3大会連続優勝してきており、この日も思惑通り前半戦だけでセットプレーが10本程度もありましたが、生駒の高い壁に跳ね返され続け前半無得点に終わったのが奈良育英にとってはこの試合の大きな誤算だったと思います。

【ワンチャンを生かした後半戦】

生駒はハーフタイムで予定通りFW4番⇒11番/右SH7番⇒10番に交代カードを切って後半勝負に出てきました。

対する奈良育英はハーフタイムでの交代はなかったと思います。

後半も立ち上がりは前半戦同様に蹴り合いが続くもボールサイドは選手交代があったせいか主戦場は生駒側の左サイド(奈良育英側の右サイド)へと変わりました。

戦術変更もなくこのまま延長戦まで我慢比べが続くかと思った10分経過したところで、この試合初めて生駒がコーナーキックのチャンスを得ました。

奈良育英は前半戦1度も受ける事がなかったコーナーキックに慌てたのか生駒がニアサイドを狙ったボールを弾き返せず、密集をすり抜けてファーサイドへ流れたこぼれ球を生駒がヘディングシュートを決めて、遂に後半12分ワンチャンを生かして生駒が待望の先制点をあげる事に成功しました!

【崩れた生駒の守備バランス】

もしかしたら生駒が先制するタイミングが少し早かったかもしれないと思ったのは、先制してから明らかに生駒のDFラインが下がりMFラインもそれに引き摺り込まれる様に下がってしまった結果、カウンターに備えて前線に残るFW2人と中盤以降のライン間が間延びしてしまい、それまでコンパクトに保っていた守備バランスが崩れてしまいました。

この時点で私は試合終了まで残り20分…この虎の子の1点を守りきるのは難しく、奈良育英が同点とするのも時間の問題だと感じました。

【息を吹き返した奈良育英】

奈良育英は生駒の守備バランスが崩れたのを見逃す訳がなく一気に仕掛けてきました。

生駒が間延びしてライン間が空いた事で育英Wボランチが味方DFラインからの縦パスを受けて前を向き前進できる様になり、ここから生駒は育英の猛攻にあい防戦一方の展開となりました。

ここで畳み掛ける様に奈良育英は交代カードを切り、後半20分ボランチ11番を下げて投入した7番を左SHへ、左SHの8番をボランチへポジションチェンジさせました。

更に後半27分にはボランチ18番⇒14番の交代カードを切り、Wボランチを準決勝の五條戦と同じ8番と14番に置いた事で、中央からサイドへのボール展開ができる様になり生駒の守備ブロックは決壊寸前まで追い込まれました。

【生駒逃げ切り徹底の準備】

生駒は奈良育英に押し込まれるも粘りの守備とGKの好セーブでゴールラインを割らさず、何とかボールを敵陣奥深くへ蹴り込んで陣地挽回と共に露骨にコーナー付近までボールを運び、身体を張ってボールを守り時計の針を回す方向へ舵を切りました。

これは準決勝の大和広陵戦でも後半30分から試合終了まで徹底して勝ちきっていたので、今思えば決勝戦のシミュレーションをしていたのかもしれないなと…このとき思いました。

当然この準決勝を偵察しているであろう奈良育英関係者にも刷り込みは出来ていたと思います。

なぜなら奈良育英に対してこの刷り込みが決勝でのダメ押しゴールに繋がったと思うからです。

【保守的なサッカーで逃す連覇】

残り5分のところで生駒は育英コーナー付近でボールを背中でガードし始め時計の針を回し始め、当然こうなるとボールはラインを切るまで生駒が保持して育英のスローイン若しくはゴールキックでリスタートするまで奈良育英は攻撃できない。

ようやく育英GKがゴールキックでロングキックしたボールも再び生駒は回収して迷いもなく育英コーナー付近へ蹴り込み、前線の選手がボール保持するという育英にとっては本当に魔のサイクルに追い込まれました。

奈良育英はこれまでも終盤まで追い込まれながらも追いつき逆転するゲームで大会を制してきましたが、生駒の様にここまで徹底的に勝ちきりを狙って時間稼ぎしてるチームがなかったため、見るに見かねた育英の選手に焦りがプレーに出始めて、急いで生駒のゴール前へ上がらないと『負ける』という心理が働いたと思います。

そして、アディショナルタイムに差し掛かった時この奈良育英側の焦る心理を逆手に取ったのは生駒でした。

左サイドへのクリアボールを生駒の前線が先ほどと同じ様にコーナー付近へドリブルすると見せ掛け、これを見た育英の選手はまたコーナー付近でのボール保持だろうと予測したのか、一瞬プレスバックの足が止めてしまう選手もいる中、これを狙っていたかの様に中央からゴール前へ走り込む生駒の選手がいた!

それを見てボールホルダーもコーナー付近からゴール前へ軌道を変えてドリブルし、そこから折り返されたグランダーのクロスを中央から走り込んだ選手がダイレクトでダメ押しゴールを奪い勝負ありました!

奈良育英の敗因はリスクを恐れるあまり保守的なサッカーをする事で今まで県大会は勝ち続けてきたけど、やっぱり成長する機会は失っており対策を取ってくる高校に対しては完全に後手を踏んで、遂に3大会続いた連覇を生駒に止められる事になりました。

本来の力関係と奈良育英の残り20分の猛攻を観ても総合的には生駒より上なのは明らかなのに、試合開始から50分間を保守的に進めた事でゲームを無駄に終わらせてしまったと思います。

一見終盤は盛り上がったかの様に見えるこの試合も、生駒がたまたま先制してから守備バランスを崩して奈良育英にチャンスが生まれたけで、冷静に考えれば生駒の先制点がなかったら後半終了まで前半戦と同じ様に蹴り合いを続けていたと思います。

奈良県の高校サッカーを15年も観戦してきたウォッチャーとして思うのは、例え生駒がロングボールでハイプレスかけてきたとしても奈良育英は蹴り合いに付き合わず、生駒を自らの力で間延びさせてライン間のスペースを作り出し、生駒FWの背中を取って残り20分の様な攻撃を序盤戦から必然的に作れる様にならないと、いつまでたっても奈良育英は県内強豪止まりの『井の中の蛙』に終わってしまうと思いました。

県代表校が故のジレンマ!

高校サッカーをもっと!!さんのポストに歴代インハイ奈良県代表校があったので参考にさせていただきました。

⚽インターハイ予選

— 高校サッカーをもっと!! (@kokosoccermotto) June 8, 2024

【奈良県】

🔥歴代代表(出場回数)

🆕24年:生駒➁

23年:奈良育英⑳

22年:生駒

21年:山辺➀

19年:五條➂

18年:一条➇

17年:一条

16年:一条

15年:奈良育英

14年:奈良育英

13年:奈良育英

12年:一条

11年:奈良育英

10年:奈良育英

09年:一条・奈良育英…

2018年までの奈良育英、一条の2強時代から2019年以降は毎年代表校が変わっており、インハイ連覇は難しい群雄割拠の時代に突入したと言っても過言ではなく、私も以前はそう思っていた時もあったのですが、最近は五條、山辺、生駒、奈良育英と県大会優勝した後のチーム戦術が、保守的な方へと進んでいる事から優勝して逆にチーム力が伸びていない様に感じました。

これは県代表校になったが故に県内王者のステイタスを守ろうとするあまり、それまで積み上げたアクションサッカーを捨て、ミスの少ない手堅いリアクションサッカーへと舵を切りチームを悪い方へ変えてしまったのかも…です。

本来なら更なるレベルアップで県内を抜きん出るほどチーム力を伸ばして全国に通用するチームを作るはずが、県内王者を維持するため集めた選手層を駆使して確実に相手を殴り倒すセーフティな戦術で勝負してきているんだと思います。

そのため、そういう両校が対戦する近年の黄金カード(奈良育英vs生駒)は、リアクションサッカーの応酬で蹴り合いになってしまい…観ている第三者からすると折角の決勝戦も観ていて退屈してしまう内容になるんだと思いました。

ネットでは『勝てれば消極的でも何で良い!』とか…『部活なんだから外野は黙っとけ!』とか…『選手は一生懸命なんだからそんな事を言ったら可哀想』とか…言うんですけど、それはあくまでも県大会しか見てないからそういうコメントが出てくるんだと思います。

全国大会で奈良県代表が0対7で点差も内容も大敗するゲームなんて見たくないし、そういう事が起こるとネットは一転してコーチスタッフや選手を叩いたりするんで、結局のところ余計に可哀想な状態になってしまうんですよね…

厳しい事を書きますが、県代表になると各社インタビューでは全国レベルを肌で感じレベルアップの糧にする様な受け応えをしているのだけど、実情は言うだけでオーソドックスな戦術を1つでも増やそうとかいう気概は現地観戦では全く感じません。

今大会も決勝戦で見せた戦術は格上相手に対して取る戦術であって、同格な相手に取る戦術ではないと思っているので『退屈な…』とか、『つまらない…』とか、『面白くない』という表現が出てくるんだと思います。

そういう意味では一条や山辺が県大会でなかなか実績を残せなくなっているけど、全国でも戦えるオーソドックスな戦術を1つずつ増やそうと試行錯誤している姿に潔いとすら感じています。

ほとんどの県内の人は『結果』しか興味ないので、突如として奈良クラブユースみたいなポジショナルサッカーで、戦術の引き出し多いチームが県1部に昇格してきて、いきなり高体連を圧倒し始めると自チームと比べられない様に、あのチームは『別格』だという逃げの一手を取っている様にも感じました。

今季のリーグ戦では奈良クラブユースと畝傍高校が開幕6連勝する強さを見せて、いよいよ奈良県もポジショナルサッカーの到来かとワクワクしています。

私としては当該2チームが『凄い』と言いたいのではなく、あくまでもあのサッカーが『普通』だと言いたいのです。

最後は少し話しが逸れてしまいましたが、今回も最後まで読んで頂きありがとうございました!

2010年からウォッチャーとして奈良県高校サッカー界を観てきて、県内の現状も含めて書いたつもりなので、良かったらシェアして拡散して貰えると嬉しいです。

よろしくお願いいたします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?