幻奏新規が実装されたので早速解説をする

1月27日のレガシーオブデストラクションにて、とあるテーマに強力な新規カードが5枚も追加されました。

そう幻奏です。

今まで無駄に強いパワカだけあり実は強いんじゃねと思わせながら

他のカードの基礎スペックはカッスい上に最終盤面も硬いだけ。

そんな見た目だけのテーマだと言われていた幻奏。

実は実装される5枚の新規カードがあまりに優秀すぎて結構やれるようになっちゃいました。

そんな新規実装カード5枚の紹介も交えながら、それらを取り入れたニュー幻奏を考えていきましょう。

・幻奏とは

幻奏は遊戯王アニメARC-Vにて初登場した光属性天使族の融合テーマです。テーマ内のモンスターには妨害効果と言えるものはあまりなく、全体的に幻奏テーマモンスターを強化する効果を持ったモンスターが多めにデザインされています。

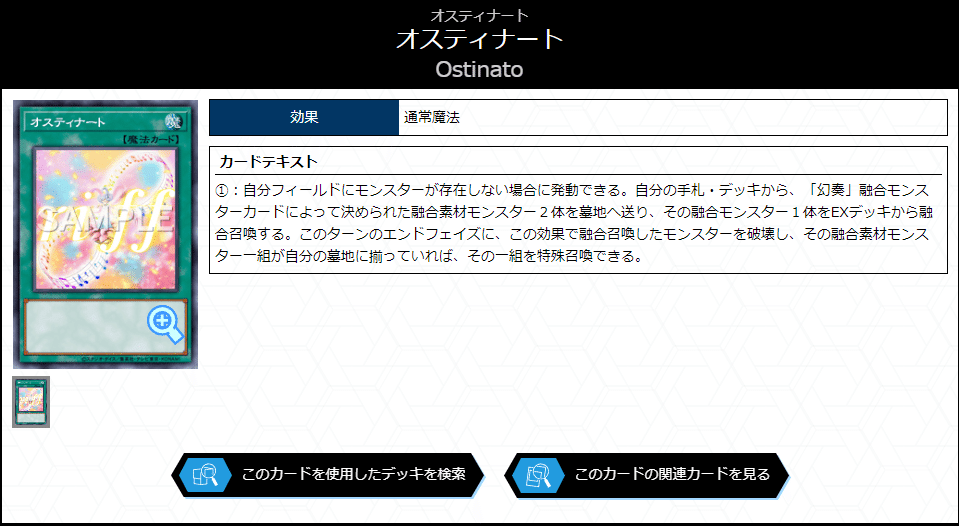

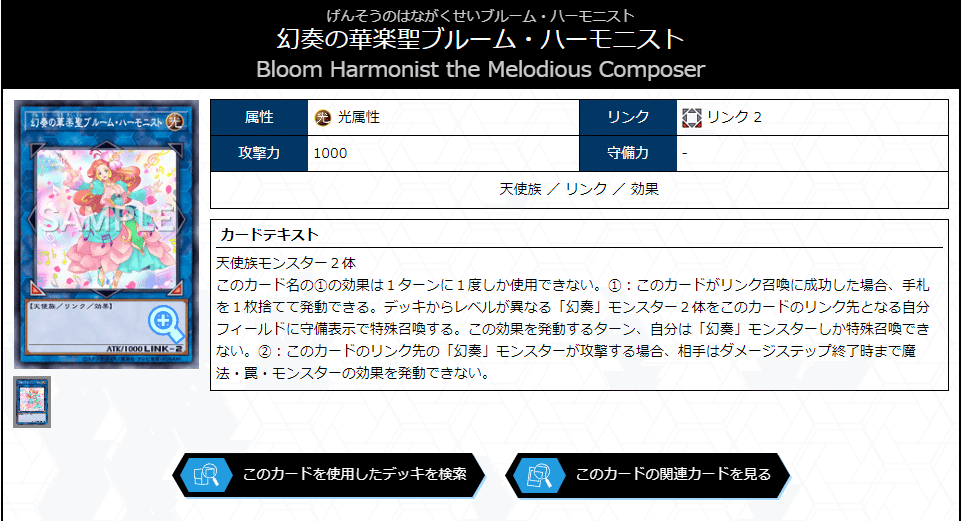

従来の幻奏デッキでは、この効果を活かして自分の盤面に様々な耐性を付与してビートダウンをしていくデッキでした。幻奏テーマ内には【オスティナート】や【幻奏の花楽聖ブルーム・ハーモニスト】、【独奏の第一楽章】など、高い出力を持ったカードもあり、ポテンシャル自体はそこそこあったデッキと言えるでしょう。

ですが従来の幻奏ですと、展開が安定しない、盤面が弱い、リソースが残りづらいなどの欠点がありました。この3つの欠点について説明していきます。

まず盤面が安定しないというところについて。

先程オスティナートやハーモニスト、第一楽章など、非常に強力なカードをご紹介してかなり盤面形成については強いんじゃないかと思った人も多いと思います。ですが現実はそうは甘くありません。このテーマは先程紹介した3枚のカード以外にデッキの幻奏カードへアクセスする札が1枚もありません。致命的です。3枚もあればいいんじゃないかと思うかもしれませんが、今一度先程のカードの名前を確認してみてください。【オスティナート】と【独奏の第一楽章】、この2枚には幻奏名称が存在しません。デッキの幻奏へアクセスできる札の3分の2は素引き前提のカードなんです。つまりこのデッキ、展開札という分類のカードがハーモニストの1枚しか存在しません。ただその代わり、ハーモニストさえ成立すれば既存の構築でいう基本的な盤面は作ることが出来ました。つまり、ハーモニストを成立させることがこのデッキにおける展開の条件です。

では安定するのか

しません

当たり前ですがしません。オスティナートや独奏の第一楽章ですらハーモニスト成立という観点においては大した活躍ができません。基本的に出すためには召喚権+幻奏モンスターを特殊召喚できるカードの2枚を要求します。オスティナートや独奏の第一楽章もそうですが、1枚でこの条件を満たす札が存在しないんです。完全な2枚初動です。一応幻奏カードを全て3枚積む勢いで採用しまくればゴリ押しで安定させることは出来ますが、そんなことはしてられません。このデッキには明確な初動が必要だと言うことです。

次に、盤面が弱いということについて。

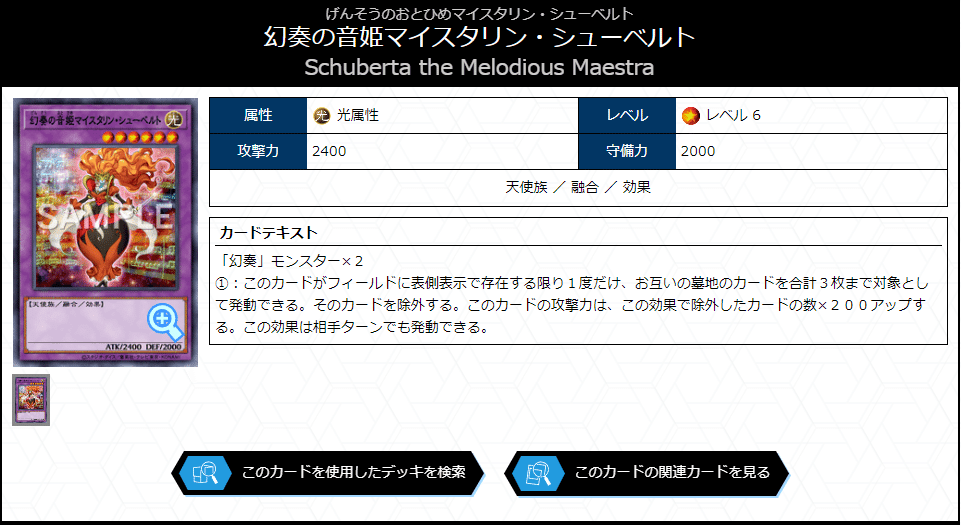

このデッキの基本的な盤面というのはアリア+エレジーです。要求値的にもこれを揃えるのがギリ現実的です。この2体がいることで対象耐性、戦闘破壊耐性、効果破壊耐性の耐性を敷くことが出来ます。この耐性自体はとても優秀で、これを置いておくだけで詰んでしまうデッキもあります。ですがそれでも尚弱いと言えます。理由は勿論まともが妨害が存在しないから。一応テーマ内には【幻奏の音姫マイスタリン・シューベルト】という妨害モンスターが居ますが、こいつのできることは「場にいる限り1度フリチェで相手墓地のカードを3枚除外」だけです。

相手の墓地リソースを削る優秀な効果なのですが、幻奏の構える妨害を超えてくるカードというのは基本的に場で発動を行います。ですのでこちらも盤面に干渉するカードがなければ全く解決になりません。しかもこのシューベルトは1度使えば次のターン以降は二度と使えません。いくら墓地除外がキツいデッキでさえ、次のターン以降は自由に動いて良いよと言われたらいくら遅くても展開は続いていきます。ならターンを跨いでいく前に決着を付けれればいいのではと考えると思いますが、それさえも幻奏の圧倒的弱さの前では実現されません。それが難しい理由が、次にへと繋がって行きます。

最後、リソースが残りづらいという点について。

これについては元から幻奏デッキに展開という概念を持ったカードがハーモニストしか無いため特別リソースという面にだけ着目して話をしていいのかというまであります。一応ハーモニストを再成立させることでもう一度2面展開をすることが出来ますが、無事にターンが帰ってきても耐性を維持しながら再展開するには通常召喚可能な幻奏モンスターが1枚必要です。更に幻奏モンスターが一体だけでも除去されてしまうと、元から展開がシビアな幻奏にとってはかなり再展開に影響が出ます。これのせいで盤面を1ターンで返せなくとも壁を用意して耐えるなどしてトップ解決を狙いに行くという動きを取られてしまいます。

つまるところ幻奏は盤面形成がしずらい上に、しても突破がされやすいという八方塞がりなデッキなわけです。盤面形成の安定、盤面の強化、リソースの循環、これを揃える札がでなければ全く解決になりません。これが従来の幻奏でした。では次はそんな幻奏を根底から覆した新規カード達を見ていきましょう。

・新規実装カード

先ほども言いましが、5枚新しく実装されました。順を追って見ていきましょう。

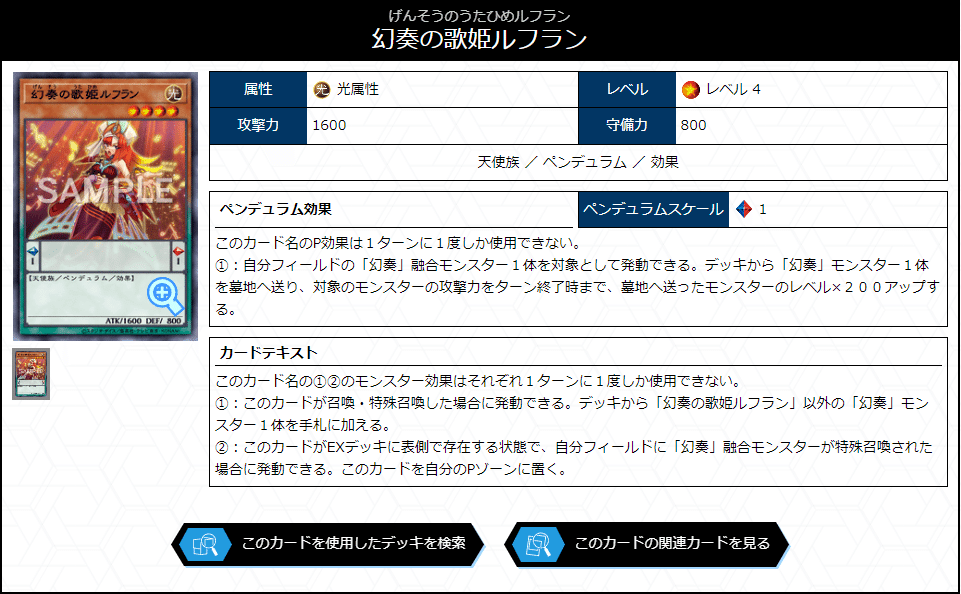

・幻奏の歌姫ルフラン

簡単に言えば初動です、しかも念願の1枚初動。

デッキの中で唯一初動を言えそうだったオスフィナートですら1枚だけだとカッスい展開しかできなかったのによくぞ出てくれました。

このカード基本的には①で後述する【幻奏の歌姫クープレ】をサーチすることで展開を行っていきます。クープレを持っている場合は【幻奏の音姫ソナタ】をサーチして追加展開をしたり【幻奏の音女アリア】を持って来た後に残った召喚権やこれまた新規実装によってできるようになったペンデュラム召喚などで【幻奏の花楽聖ブルーム・ハーモニスト】のL召喚前に泡ケアをするなどできることは沢山あります。

②の効果はPモンスターによくあるスケールに戻るやつですね。クープレも同じものを持っているので二人とも素材にした後はスケールに戻ってP召喚の構えを行えます。

まるでワカU4みたいな…

P効果の方は幻奏モンスター限定のおろかな埋葬となっています。幻奏の展開のエンジンとなる【幻奏の音姫ローリイット・フワンソワ】や着地点を生成するための【幻奏の歌姫ソプラノ】など、幻奏にはサルベージ効果持ちのモンスターが結構いるので間接的なサーチへと成り得ます。

これまた後述する【幻奏の音姫スペクタキュラー・バッハ】の③の蘇生効果などで墓地に送ったモンスターを直で出すことも出来ます。

ちなみにこの効果は融合モンスターを対象に取る効果ですので、特殊召喚したアリアがフィールドに存在する場合は使用することが出来ません。気を付けましょう。

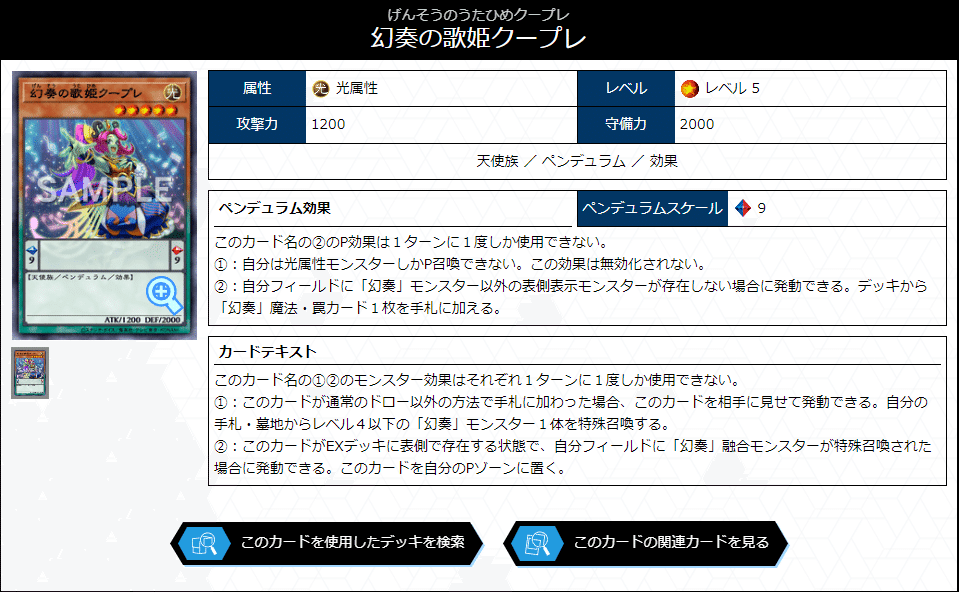

・幻奏の歌姫クープレ

ルフランの相方です。

基本的に使うのはP効果となっています。

幻奏魔法罠カードをなんでもサーチするよと書いていますが、例にも漏れず既存の幻奏カードの中でまともな性能してる魔法罠カードは何故か幻奏名称が付いていないので、基本的にサーチするのはまたまた後述する新規実装カードの【幻奏協奏曲】となっています。

モンスター効果の方は①がハンドに加わった時にハンド墓地からレベル4以下の幻奏をssできるというもの。素引きした召喚権利用のカードを早々に出したり、ルフラン以外からの初動の場合は墓地に幻奏も貯まってるでしょうということで蘇生しなおして頭数を稼ぐことも出来ます。

実はデッキからだけではなく墓地から加わった場合でも効果を使うことが出来ますので、【オスティナート】でデッキから墓地に送った後フランソワでサルベージするなどすると一緒にオスフィナートでデッキから墓地に送った幻奏モンスターを蘇生するなんてことも出来ます。

これでルフランを蘇生したら初動ですね。

②はルフランと同じ効果です。最近何かとこれ系のPモンスターをよく既存テーマに刷っている気がしますが貰ったものはせっかくなので気にせず存分に使っていきましょう。

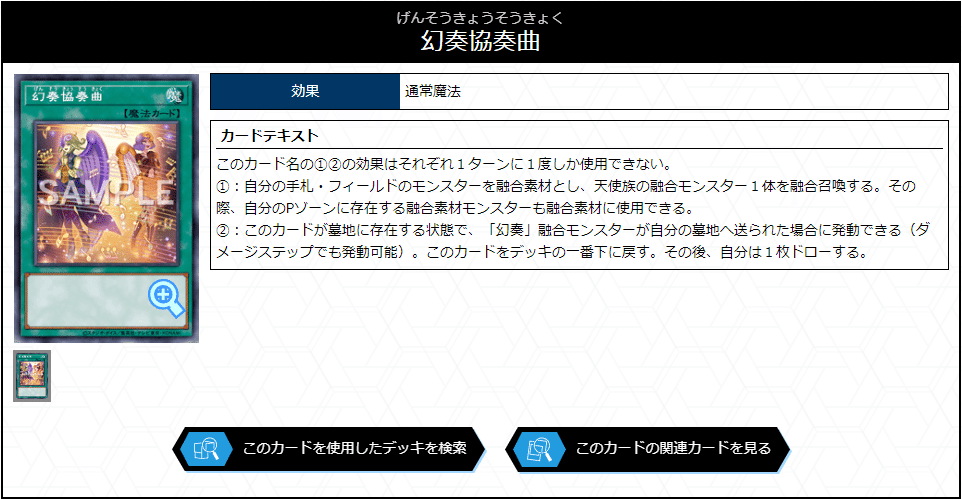

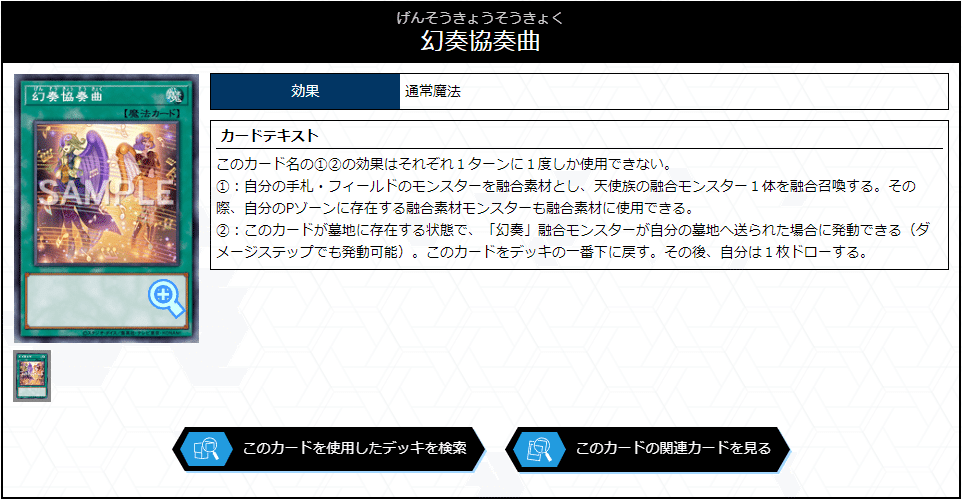

・幻奏協奏曲

クープレのサーチ先の魔法カードです。

出し先の指定は多少ありますが縛りなしの使いやすい融合魔法となっています。なにより強いのが①の最後についている一文、何故かPスケールも融合素材にできると書いています。

言わばこれを持ってくるのに使ったクープレがそのまま融合素材としての役割も果たしてくれます。ルフランもそうですがクープレは融合素材になったら(正確には違う)Pスケールに戻るので実質何のカードも素材にせずに融合を行うことが出来ます。

あとこれは地味な話ですが、出し先の指定が天使族、融合素材が光属性ということで、シャドールモンスターと合わせて融合すると【エルシャドール・ネフィリム】が出せたりもします。

これはシャドール使わないと全く必要ない話ですけどね。

②の効果は幻奏融合モンスターが墓地に行ったら自分を墓地からデッキに戻しつつ1ドローするというものです。

1ドローは嬉しいねとなりますがメインはデッキに戻る方です。先ほどから散々クープレはスケールに戻ると言っていますが、スケールに戻るということはもちろん次のターンには幻奏魔法罠のサーチも行えるわけです。そしてサーチ先のこいつはPスケールのクープレとルフランを素材にして融合し、2体はまたスケールに戻ると。

そう、この時点でリソースの完全循環が行われています。

協奏曲で出した融合モンスターが墓地に落ちる→協奏曲がデッキに戻る→クープレが協奏曲をサーチする→協奏曲がPスケールの2体で融合を出す→2体がPスケールに戻る→出した融合モンスターが墓地に落ちる

こんな感じで無限にリソースが回り続けます。

これのおかげで幻奏は全くリソースが尽きません。毎ターン同じような出力で展開を行えます。

これこそが協奏曲の強みです。これ1枚あるだけでデッキのリソース能力が格段に跳ね上がります。

1ドローの方はオマケです。なんならたまにハーモニストの出し先(主にソプラノ)をドローしちゃって出力が下がるなんてことも起こり得るので状況によってはデッキに戻るだけにして欲しい時もあります。

・幻奏の音姫スペクタキュラー・バッハ

幻奏テーマのキトカロスです。こいつを出すことが幻奏展開の鍵となります。

①の効果ではデッキから幻奏モンスターをなんでも出すことが出来ます。

これが本当に何でもできて、フランソワを出して融合素材のサルベージをしたり、ルフランを出してクープレサーチから更なる融合展開に繋いだり、アリアを出して対象取る系のカードをケアしたりなど、この効果だけで1万円くらいお釣りが来ます。

②の効果はこいつが場にいる限り場の幻奏融合モンスターは効果の発動を無効化されないというもの。

これ、コイツ自身も含まれます。

つまりこいつの①の効果を無効にする効果も受けません

これによってうららなんかの誘発は持ってても何の役にも立たなくなります。何もケアする動きなんてしてないのに勝手に誘発をケアしてます。強すぎないですか?

ただこの効果、勿論穴はあります。この②自体は永続効果は守れないので、無限泡影やヴェーラーを撃たれると止まります。これだけは少し残念ですね。ただこれもこと幻奏においては逆にいいことと言えるのか、ここに泡を食らうよりハーモニストに食らった方がキツいのであまり関係ありません。うららという観点においてもハーモニストに撃たれるとキツいのですが、後述する③との噛み合いもあって全然食らいません。幻奏に誘発を打つと言う点では全体的に裏目が多いルフランやクープレに打つことを強いられて来ると考えられます。勿論そこら辺に撃ってくれるなら貫通手段なんて幾らでもあります。これのお陰で幻奏は誘発受けという点ではそこそこ高成績になったと思います。

③はこいつが墓地に送られると墓地の幻奏モンスターを蘇生するというものです。まだやるのかと言わんばかりのゴリ強効果の連発ですね。まさにキトカロスです。

幻奏の展開の要となるフランソワやソプラノには名称ターン1が付いてないという面白いテキストをしてますので、こいつから蘇生するとまた効果を使えます。そしたらまた鬼展開が続きます。

こいつに墓地効果が付いてるってそれ自体が強いという側面もあって、先程ちらっと言いましたがコイツを素材にハーモニストを出すとハーモニストにうららが撃てなくなります。はい、うららはルフラン達に撃ってねってことです。

本当に強いですこの女。絶対に足向けて寝れません。

まさに2024年版のキトカロスですね。

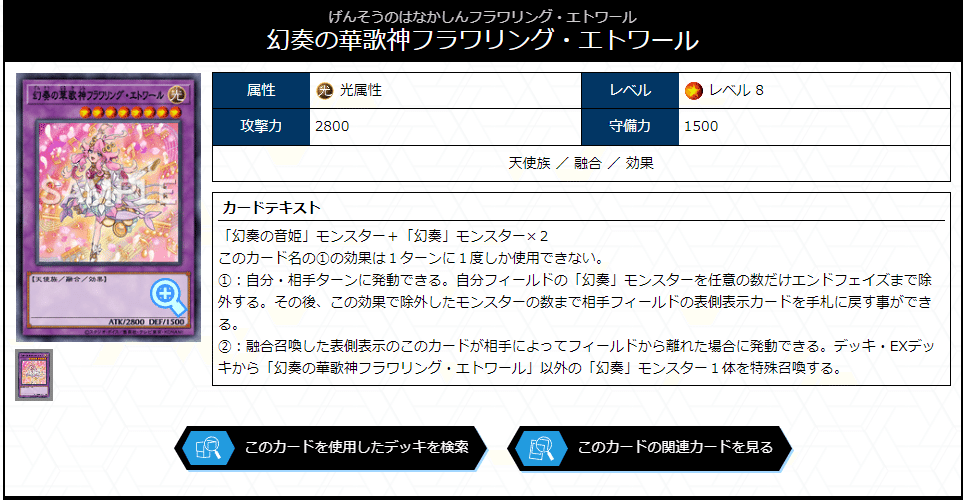

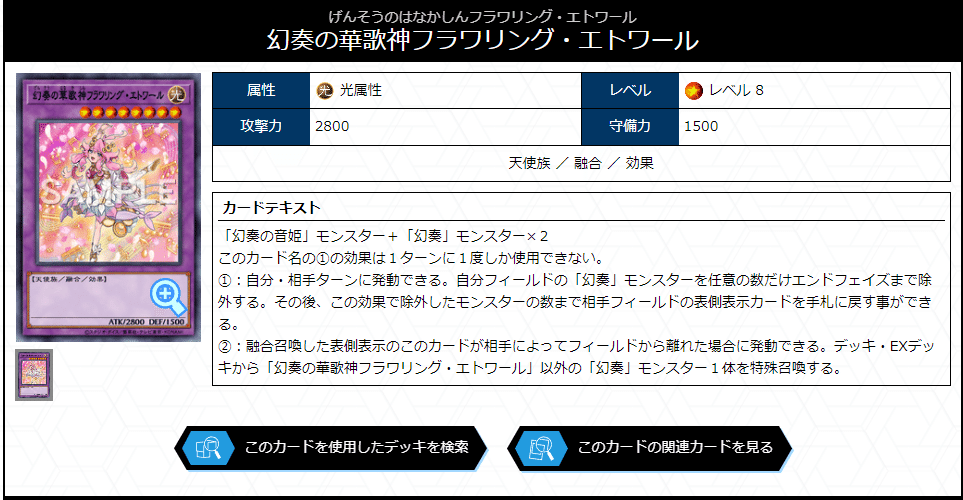

・幻奏の華歌神フラワリング・エトワール

幻奏念願のまともな着地点です。

①場の幻奏を自分含んでエンドフェイズまで除外し、除外した数分だけ場の表カードをハンドにバウンスできるというもの。

バウンスは対象に取らない効果なので粛声の耐性なんかもすり抜けられて鬼強いです。一時的に除外するというのもデメリットになってそうですが、もし仮に盤面を超えられそうになったら全員まとめて逃げて次のターンまでご隠居することもできるので鬼強いです。大体デスフェニです。

また幻奏第二の着地点である【幻奏の音姫マイスタリン・シューベルト】の妨害効果が場に居る限り一度しか発動できないという制約をこのカードで解除することも出来ます。

こいつでシューベルトを除外して戻ってくると、1度効果を発動したという情報が消えるため、再度使うことが出来るということです。

毎ターンフリチェでエリアルみたいなことが出来るっていうのはかなりぶっ壊れていますね。特に墓地メタ大正義な今のOCG環境では。

②では相手によってこのカードが場から離れるとデッキ・EXデッキから幻奏モンスターを出せるというもの

シューベルトを出すことで妨害の追加を行ったり、バッハを出すことでリソースの回収が出来たりもします。実はバッハの①って融合召喚じゃなくても発動が出来るんですよ。

またキトカロステキストが発動してますね。

以上が計5枚の新規カードです。

ではこのカード達を加えて幻奏のデッキについて考えていきましょう。

・何が変わった

なんか新規実装されたカード全て強すぎてもう何もかも違うよって感じです。先程説明しました従来の幻奏においての3つの弱点「盤面形成が安定しない」「盤面が弱い」「リソースが残りづらい」これらが綺麗にクリアされてしまいました。素晴らしすぎて涙が出ます。

まず盤面形成が安定しないと言う点について、ルフラン・クープレ・バッハなど、優秀な展開札の実装により、死ぬほど盤面が安定するようになりました。後ほどデッキレシピをお見せしますが、その構築で言うと初動率は80%を超えています。ウッソだろお前という感じです。やはり新規実装された展開札が優秀すぎますね。一枚初動が9枚も出来ました。これによって盤面形成の安定については完全にクリアされました。

次に盤面が弱いという点について、【幻奏の華歌神フラワリング・エトワール】の実装によってこれもかなり解決されました。妨害数で言うとやはりそこまでと言えるかもしれませんが、盤面の越えられなさは異常です。エトワールというカードが大ぶりなデスフェニみたいな性能をしているので、今までの耐性付与と併せてバケモンみたいな盤面の硬さを実現しています。耐性付与によってまず盤面が越えられない、超えようとしてもエトワールで全部逃がした上で相手のリソースを削って次のターンまた全員帰還と言った感じです。つまり幻奏の盤面を越えようとすると、エトワール+シューベルトの妨害を受けた上で1ターンでライフを削り切る事が必要になります。新規実装によりスロットが空いたおかげで手札の誘発の期待値が2枚以上にまでなったので、それも+で受けながら盤面超えてワンキルするってのは正直かなりキツいです。現環境トップの炎王やスネークアイなどのデッキでも1度盤面を完全に形成されれば解決し切るのは至難の業と言えます。盤面の強度についても完全にクリアしました。素晴らしすぎます。

次にリソースが残りづらいという点について、先程説明しましたが、スケールに残ったクープレとそこからサーチされる協奏曲による融合ループによってリソースが無限に循環するようになりました。ターンが帰ってくればそのままワンキルも可能です。リソース循環に置いても完全にクリアです。

と言った感じで、幻奏の既存の弱点についてはサンダーボルトを撃たれた時の盤面の如く綺麗さっぱり無くなりました。もはや別物です。

これに加えて展開が安定したことによるスロットの多様さ、バッハの謎耐性による誘発耐性など幻奏ならでわの個性も追加されかなり強いデッキとなりました。tierリストにも乗るかも知れませんね。

という訳で次はデッキ構築について詳しく話をしていきます。

・デッキ構築

さて、このデッキ、見ての通りなんですが

デッキスロットが死ぬほど空きます。

デッキの半分以上は幻奏と関係ないカードです。このテーマ無駄に制約が重いせいで相性のいいカードなんてものもほとんど存在しないので入れられるカードは本当にどこにでもあるようなありきたりなカードしかありません。なので、この記事では採用するカードは幻奏のみに絞って解説していきます。

採用幻奏カード

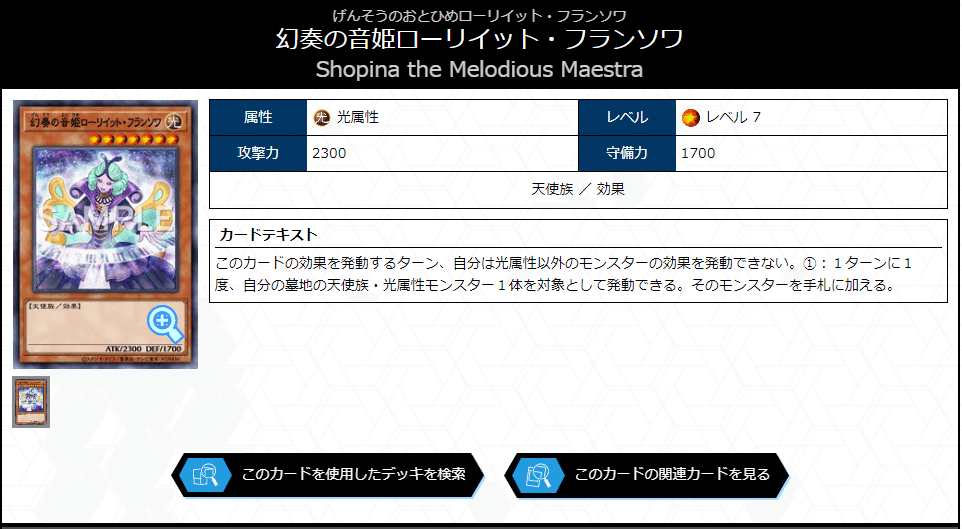

『幻奏の音姫ローリイット・フランソワ』×1

名称ターン1無しで墓地の幻奏モンスターをサルベージできるカードです。バッハなどで何度も出しなおしながらルフランで墓地に送ったカードや効果を使って墓地に送られたソプラノを回収して展開していきます。このサルベージ効果もそうなのですが、このカードのポイントはメインデッキに採用できる《幻奏の音姫》名称持ちのカードということです。

新しく追加されたエトワールという融合モンスターは、融合素材に《幻奏の音姫》名称を要求します。フランソワを使わずにこれを揃えようとすると一度《幻奏の音姫》名称を持った融合モンスターを融合召喚しなければなりませんが、ぶっちゃけそんな流暢なことしてる暇なんてありません。メインデッキの《幻奏の音姫》名称モンスターを使わなければエトワールはまともに出すことが出来ません。そのためメインデッキに入れられる《幻奏の音姫》名称持ちのこのカードは必須レベルに必要なカードというわけです。

一応もう一体《幻奏の音姫》名称を持っているメインデッキのモンスターとして【幻奏の音姫プロディジー・モーツァルト】がありますが、こっちは効果がハンドからの天使族・光属性のssと役割がP召喚やクープレのモンスター効果の①と被ってしまっているので上手く効果を活かしきれないと判断し不採用としています。

フランソワの採用枚数についてですが、このカード最上級モンスターになってますので素引きしても全く役に立つことが出来ません。デッキに居てほしいカードなのでピンにするのがいいでしょう。

また、このカードにはサルベージ効果を使用するターンは光属性以外は効果を発動できないという制約が付いていますので、Gなどをうららではじいた場合など、手札誘発なんかを使用した後はこのカードの効果は一切使えなくなりますので注意しましょう。

『幻奏の音女エレジー』×1

永続効果で場の幻奏モンスターは効果で破壊されなくなる耐性と、場の天使族の攻撃力を300アップする効果を持っています。

後で説明するアリアと合わせることで鬼硬い耐性を付与することが出来ます。とはいえコイツ単体では穴の多い耐性になってますので効果自体はそこまで鬼強いわけではありません。

ただコイツレベル5というのが優秀で、ハーモニストの制約らしきそれをすり抜けて出すことが出来るモンスターの中で一番強いという特性を持っています。

というのも、ハーモニストは出す2体がレベルの違うモンスターでなければなりません。基本的にハーモニストで出したいカードの第一候補で言うと、ソプラノ・ルフラン・アリアの三体です。これらのカードはいずれもレベルが4です。つまり、ハーモニストで出す片割れはレベル4以外のモンスターである必要があります。出せるレベル4以外のモンスターで言うと、このカード以外にフランソワやクープレ、【幻奏の音女ソナタ】などがありますが、フランソワは基本的にバッハで出すカードですし、クーピレとソナタに至っては出してもほぼバニラです。そう、このカード以外出すカードが無いんです。クープレはPモンスターなためP召喚などで再度出しなおすなどで盤面の頭数を増やすことも出来ますが、幻奏モンスターを着地点に出力するソプラノは出せる回数に限りがあります。基本的に出しなおしてもいるだけで何の役にも立ちません。

そのためこのカードも1枚は刺しておきたいカードです。これもまた引いてゴミなので二枚は要りません。ピンで十分だと思います。

『幻奏の歌姫クープレ』×3

ルフランからのサーチ先ということで1枚は何が起きても採用するカードと言えます。ではなぜ三枚なのか?それは単純です。引いて強いからです。

ルフラン関係なく、もう一体幻奏がハンドに居ればバッハが出せるということで二枚初動として利用が出来ます。

このデッキ1枚初動が9枚あるのですが、それしか初動が無いと地味に足りないんですよね。もう少し安定感の確保がしたいワケです。そのためにこのカードを三枚入れて二枚初動の片割れとして利用するワケですね、

またこのカード普通に誘発貫通にも使えるので超優秀です、個人的にはぜひ積めるだけ積みたいカードですね。

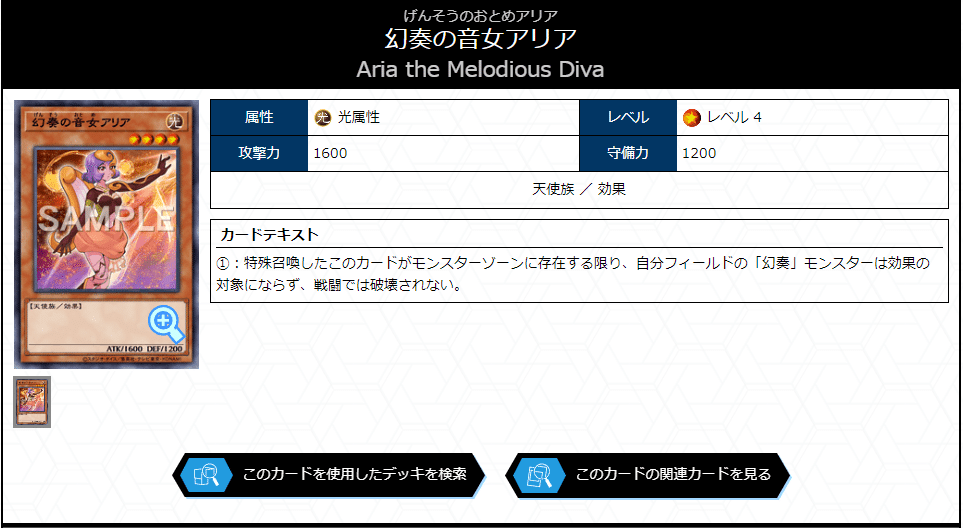

『幻奏の音女アリア』×1

場の幻奏モンスターに対象耐性と戦闘破壊耐性を付与するカードです。

はい、雑に強い耐性付与モンスターです。

もう対象耐性というだけで脳死で強いカードだとなっちゃいますね。

戦闘破壊耐性もこのカード含んで盤面に残る幻奏モンスターは少し心配になる打線をしているので戦闘で破壊されなくなるのは地味に強いと言えます。

ただこのカード最終盤面に残って強いカードというだけでもなく、誘発ケアとして利用することも出来ます。

もちろんその誘発って言うのは、無限泡影のことですよね。

例えばP召喚を序盤で行っても問題ないハンドのときなんかは、このカードをルフランのP効果で落としてバッハから出したフランソワで回収、その後P召喚した後にハーモニストを出すことでハーモニストまでガメていた泡なんかを雑にケアすることが出来てしまいます。ルフラン初動なんかになるとハーモニストへの泡は致命傷になりかねません。このカードを利用してハーモニストへの泡をケアすることで展開の安定感を上げる役割もあるということです。

ちなみにですが、このカードの効果は自身が特殊召喚された個体でないと適応されないようになっていますので、余った召喚権なんかで出しても意味がないということだけ覚えておきましょう。

このカードは先ほどまでのフランソワやエレジーと違って、レベル4なので通常召喚からリンクにつなげることが出来ることや、そのままP召喚してルフランのP効果を残しながら雑に泡ケアできるなど、素引きしてもある程度応用が効くカードではありますが、今回は手札誘発を積んだ方が価値が高いと判断して1枚のみの採用としています。

『幻奏の歌姫ルフラン』×3

貴重な一枚初動です、絶対三枚積みましょう。

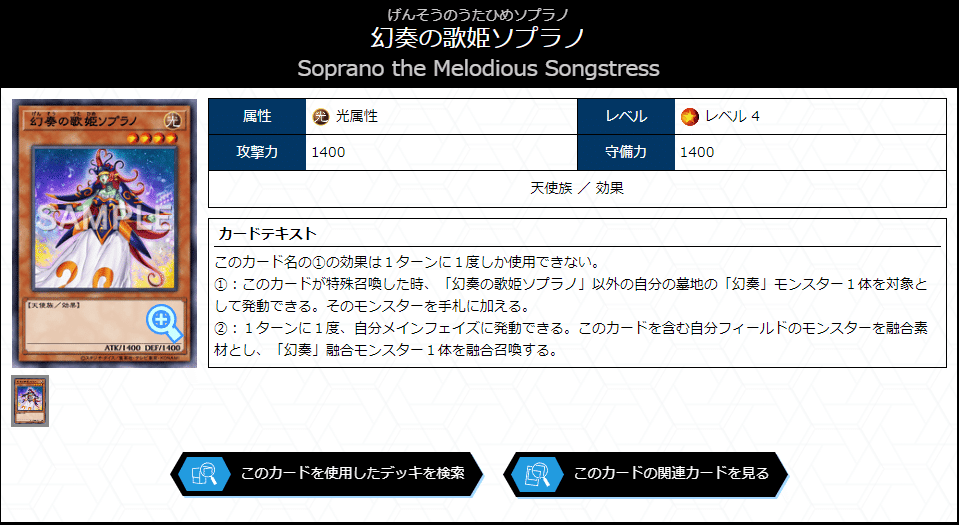

『幻奏の歌姫ソプラノ』×1

墓地の幻奏モンスターをサルベージしながら自分を含んで場の幻奏モンスターで融合召喚をすることが出来るカードです。

①のサルベージについてはプチフランソワですね。フランソワで回収しきれなかったカードなどを回収して展開を補助します。フランソワと違ってこっちは名称ターン1が付いているのでそこは注意が必要です。

またこの効果、自身が特殊召喚された時に起動できる効果なんですが、時の任意効果なんですよね。

つまり、タイミングを逃します。

このカードを出すときは必ずチェーン1で出すようにしましょう。

②の融合効果は着地点を出すための貴重な手段の一つです。基本的にこのカードを使ってエトワールやシューベルトを出していきます。地味に②にはターン1が付いていないので、フランソワやバッハなどで回収すればその分融合モンスターを出していくことが出来ます。

このカードもアリアと同じく素引きのバリューが誘発のパワーに勝ちきれないと判断したので1枚のみの採用としています。

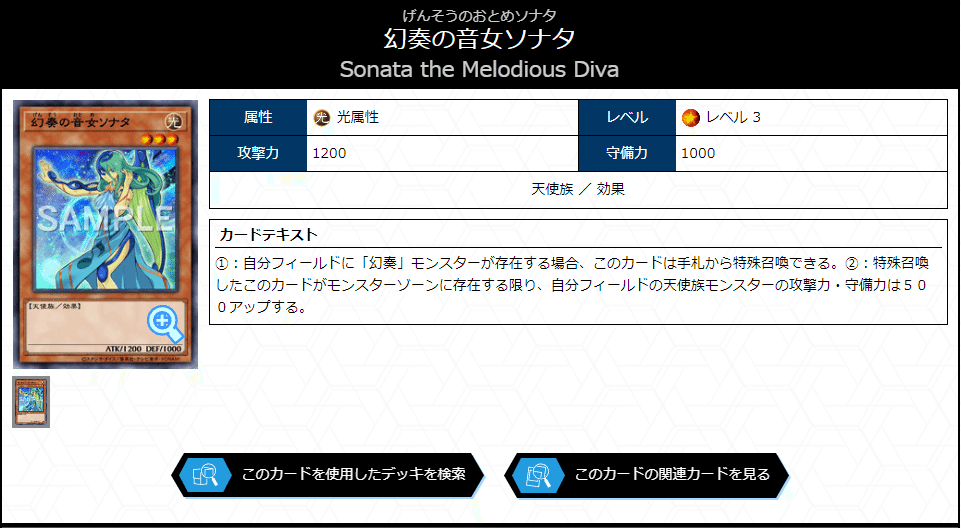

『幻奏の音女ソナタ』×3

場に幻奏モンスターが居るとハンドから特殊召喚できるいつもの展開モンスターです。

このカードもクープレと同じく、二枚初動兼誘発貫通に利用するカードです。ことハーモニストが成立すれば大量展開が出来る幻奏においては、雑にリンク数が稼げるモンスターというのはめちゃくちゃ強いワケなんですよね。地味に場の幻奏の攻守を500上げる効果も優秀でリーサルを取りに行きたいときなんかに重宝します。まあペルレイノの荒れが強いのでこっちが強いのも当たり前ですよね。

もちろんこんなカードは3枚積みますよね。鬼強いです。

『オスティナート』×3

幻奏テーマ内のデッキ融合です。幻奏テーマとは言いますがコイツ自体には幻奏名称は無い上に《融合・フュージョン》名称も無いので完全素引き前提での利用となります。

とはいえこのカードめちゃくちゃなパワカで、これ1枚から幻奏デッキ最強の盤面を作ることも出来ます。通ったら勝ちです。ただうららを食らった場合にはルフランと違って場に何も残らないので初動としては一長一短な側面もあります。ただこのカード実はターン1が無いので、重ね引きしてた場合は1枚目にうららを撃たれても雑に貫通することが出来ます。

場にモンスターが居ない場合にのみ使える融合魔法ですので、相手に止める手段がないうえでの重ね引きやドローでのあと引きなどでは使えないという弱点もあります。

ただ最強初動には変わりありません。是非三枚積ませていただきましょう。

『独奏の第1楽章』×3

1枚初動と貫通の両立が出来るオスティナートに次ぐ強初動です。

ハンドデッキから雑に幻奏が出せるって言うのはもはや幻奏関係なく鬼強いですよ。ルフランを出せば初動、アリアを出せば泡ケア、フランソワやソプラノを出せば追加展開が行えます。もう何も考えなくても強いです。三枚積みましょう。

ただこのカードを発動するターンは幻奏以外は特殊召喚できない縛りが付いてますので、そこは気を付けて使いましょう。

『幻奏協奏曲』×2

さっきの紹介でほとんどカードの性能については話し尽くしたので採用枚数の話だけします。

なぜ二枚にしているのかという話ですが、これについてはかなり微細な理由です。ぶっちゃけ1枚でも良いと思います。ですが今回は二枚採用にしているということで、その理由をお伝えしましょう。

例えばこのカードを素引きしている場合、1枚だともちろんクープレのサーチ先はなくなります。他のデッキなら別にハンドが1枚減るだけなんですが、このデッキだと妨害数を減らす行為になりかねません。ハーモニストというカードは効果の使用時にハンドコストを1枚要求します。幻奏というデッキは非常にゴミが少ないテーマです。幻奏同名の被りでも割と利用出来てしまうのですが、その分初動として利用するカード以外のハンドは必然的に手札誘発などの汎用カードになります。幻奏というデッキは耐性は硬いですが妨害数はそこまで用意できないため、素引きした手札誘発などを利用して先行の盤面の安定性を上げています。そんな中でハンドが1枚減ってる上でコストにしたくない誘発をコストにするというのは、これまたなかなかに苦しいものです。

素引きした手札誘発はできるだけハンドに残しておきたい、そのため協奏曲を素引きした時にサーチ先として二枚目を採用することでハンドを減らさないように立ち回ろうというワケです。

ただもちろんこれが理由のすべてではありません。これだけが理由ならピン刺しされている幻奏モンスターの意味がわからんくなっちゃいますから。

このカードは墓地効果で1ドローをするとき、ほぼ同様のタイミングでハーモニストの効果を起動します。ハーモニストから出すソプラノは時の任意効果でしたよね。そのためハーモニストと協奏曲が同時に発動した場合、必然的に協奏曲が先に効果処理を行うことになります。そうなると起きる問題が、ハーモニストから出すためのカードを先にドローしてしまうというもの。もちろんドローしてしまっても問題ない場面などもありますが、逆もあり得ます。そういう場面になると協奏曲の墓地効果を使わない選択を取る必要が出てきます。すると何が起きるか、デッキに協奏曲が残らなくなってしまいます。これではクープレからリソースの循環が行えません。協奏曲を二枚積むことで、これを解決したいということですね。協奏曲を二枚入れておけば、仮に1ドローで事故になる場面を引いた場合でも墓地効果を使わないという選択肢を気軽に取れる、それに二枚にするもう一つの意味があると言えます。

主にこの2つの理由を同時に考えた結果、二枚にしようと考えたということです。地味にこのカード素引きしてるとたまに誘発貫通に繋がりますしね。

『幻奏の華歌神フラワリング・エトワール』×2

特に効果を説明するところはありません、さっき散々語りまくりましたから。

デスフェニみたいな感じで非常に場持ちのいいカードなのでぶっちゃけ1枚でも良いですが、スロットが十分に余ってるということで多少のロングゲームを考慮して二枚の採用としました。

『幻奏の歌姫スペクタキュラー・バッハ』

これもまた効果については話すことはもうありません。今回は初ターンの展開で使う分と返して使う分の二枚の採用としていますがエトワールで出す場面を想定して屋更なるロングゲームを想定しての三枚もアリだと思います。

『幻奏の音姫マイスタリン・シューベルト』×2

場に居る限り1度だけフリチェで自分相手の墓地のカードを合計三枚まで除外することが出来ます。シンプルに三枚フリチェで墓地飛ばすのはなかなかにやってます。今の墓地利用環境なら存分に力を発揮してくれることでしょう。先ほども言いましたがエトワールで出しなおすことで毎ターン効果を使うことも出来ます。

今回は一度の展開で出せる最大枚数として二枚までの採用としています。一応超頑張れば三枚出すことも出来ますがアリアエレジーなどとの両立なども考えると要求値があまりに高いので今回は採用を見送ることにしました。

『幻奏の華楽聖ブルーム・ハーモニスト』×2

散々途中で話に挙げてたので説明するまでもなく効果を覚えてしまった人もいるのではないでしょうか?

このカードはリンク召喚成功時にハンドを1枚切ってデッキからレベルの異なる幻奏モンスター2体を自身のリンク先に出す効果を持っています。

効果を発動するターンは幻奏しか特殊召喚できないという重い制約付きですが、それに見合った馬鹿出力の効果を持っています。

これもまた通ったら宇宙のカードですので撃てるなら誘発はコイツに撃つのがいいでしょう。半分以上撃てませんが。

効果使用時にリンク先2つが開いていないと発動できないし適応も出来ないので幻奏モンスターを出していくときは真ん中と両端のモンスターゾーンは使用しないように気を付けて立ち回って行きましょう。

②はたまに初見殺しで使えますがこのカード自体使った後は大体融合素材になるのであまり使用頻度は高くありません。十数試合に一回使って激ウマプレイングとしてノスタルジーに浸るくらいがちょうどいい効果でしょう。

今回はバッハと同じく1ターン目で使う分と返しで使う分の二枚採用としています。

・展開ルート

基本的に幻奏の盤面ではエトワール+アリア+αを目指していきます。優先度的には《エトワール>アリア>シューベルト>エレジー》といった感じです。これを踏まえた上で各初動を見ていきましょう。

・ルフラン 1枚初動

①ルフランnsef→クープレサーチ

②クープレPef→協奏曲サーチ

③協奏曲ef→クープレ+ルフラン→バッハss

④バッハef→フランソワss

⑤クープレef

⑥ルフランef

⑦ルフランPef→アリアgy

⑧フランソワef→アリアサルベージ

⑨フランソワ+バッハ→ハーモニストss

⑩ハーモニストef→アリアgy クープレ+ソプラノss

⑪バッハef→フランソワres

⑫協奏曲ef

⑬ソプラノef→アリアサルベージ

⑭ソプラノef→クープレ+ソプラノ→シューベルトss

⑮フランソワef→ソプラノ回収

⑯ソプラノ+アリア+クープレP召喚

⑯ソプラノef→ソプラノ+フランソワ+クープレ→エトワールss

最終盤面: シューベルト+エトワール+アリア+ハーモニスト

ハーモニスト自体は残っていても旨味があるわけではないですけど、展開力が余っているため残しておいているといった感じです。次のターンのP召喚でEXゾーンのクープレをまた出せるので頭数を増やすことが出来ます。

展開のポイントは先ほど言った通りハーモニストをチェーン1にするということくらいです。あとは書いてること通りにやればできると思います。

この展開では最終盤面にシューベルトを残していますが、エレジーを残して盤面の耐性を上げることも出来ます。環境の刺さりによって変化させていくのが良いでしょう。

・独奏の第一楽章 1枚初動

①第一楽章ef→ルフランss

②ルフランef→クープレサーチ

③クープレPef→協奏曲サーチ

④協奏曲ef→クープレ+ルフラン→バッハss

⑤バッハef→フランソワss

⑥クープレef

⑦ルフランef

⑧ルフランPef→アリアgy

⑨フランソワef→アリアサルベージ

⑩アリアns

⑪アリア+フランソワ→ハーモニストss

⑫ハーモニストef→エレジー+ソプラノ

⑬ソプラノef→アリアサルベージ

⑭ソプラノef→ハーモニスト+ソプラノ+バッハ→エトワールss

⑮バッハef→フランソワres

⑯フランソワef→ソプラノサルベージ

⑰ソプラノ+アリアP召喚

⑱ソプラノef→ソプラノ+フランソワ→シューベルトsis

最終盤面: エトワール+アリア+シューベルト+エレジー

・オスティナート 1枚初動

①オスティナートef→ルフラン+クープレ→バッハss

②バッハef→フランソワss

③フランソワef→クープレサルベージ

④クープレef→ルフランres

⑤ルフランef→ソナタサーチ

⑥クープレPef→協奏曲サーチ

⑦協奏曲ef→フランソワ+クープレ+ルフラン→エトワールss

⑧ルフランef

⑨クープレef

⑩ルフランPef→アリアgy

⑪ソナタss

⑫ソナタ+バッハ→ハーモニストss

⑬ハーモニストef→エレジー+ソプラノss

⑭バッハef→フランソワres

⑮協奏曲ef

⑯ソプラノef→アリアサルベージ

⑰ソプラノef→ソプラノ+ハーモニスト→シューベルトss

⑱フランソワef→ソプラノサルベージ

⑲ソプラノ+アリアP召喚

⑳ソプラノef→ソプラノ+フランソワ→シューベルトss

最終盤面: エトワール+アリア+シューベルト×2+エレジー

・クープレ+幻奏モンスター1枚 2枚初動

正確に言うとソプラノやフランソワなど引くペアによって展開は変わるのですが、一例として今回はクープレ+ソナタを想定して説明します。

①クープレPef→幻奏協奏曲サーチ

②幻奏協奏曲ef→ソナタ+クープレ→バッハss

③バッハef→ルフランss

④クープレef

⑤ルフランef→ソプラノ

⑥ソプラノns

⑦ルフラン+バッハ→ハーモニストss

⑧ハーモニストef→フランソワ+アリアss

⑨バッハef→ソナタres

⑩協奏曲ef

⑫ソプラノef→ソプラノ+ソナタ→シューベルトss

⑬ルフランef

⑭フランソワef→ソプラノサルベージ

⑮ソプラノP召喚

⑯ソプラノef→バッハサルベージ

⑰ソプラノef→ソプラノ+フワンソワ+ハーモニスト→エトワールss

最終盤面: エトワール+アリア+シューベルト

この展開はハーモニスト成立前にソプラノへのアクセスが完了してるのでハーモニストへ泡などを撃たれて止められてもエトワールまでは残すことが出来ます。

・ソナタ+レベル4以下の幻奏モンスター1体 2枚初動

これも引いたペアによって変わるので今回はソナタ二枚目を想定して説明します。

①ソナタns

②ソナタss

③ソナタ+ソナタ→ハーモニストss

④ハーモニストef→フランソワ+ルフランss

⑤ルフランef→クープレサーチ

⑥クープレef→ソナタres

⑦クープレPef→協奏曲サーチ

⑧協奏曲ef→クープレ+ルフラン→バッハss

⑨バッハef→ソプラノss

⑩ルフランef

⑪ルフランPef→アリアgy

⑫ソプラノef→ソプラノ+バッハ→シューベルトss

⑬バッハef→ソプラノres

⑭協奏曲ef

⑮ソプラノef→アリアサルベージ

⑯ソプラノef→ソプラノ+ハーモニスト→シューベルトss

⑰フランソワef→ソプラノサルベージ

⑱ソプラノ+アリアP召喚

⑲ソプラノef→ソプラノ+フランソワ+ハーモニスト→エトワールss

最終盤面: エトワール+アリア+シューベルト×2

デッキへのアクセス回数の都合上エレジーが盤面に残せないのですが、代わりにソプラノを他の展開より+1回出すことが出来るためシューベルトを二体立てることが出来ます。

・おわり

さて、今回は新規実装によって別物レベルにまで強化を受けた幻奏について話をしていきました。このデッキマイナーなせいなのか結構カードも安く売られてますので、良ければ是非組んで見てください。

ではまたいつかお会いしましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?