花粉と歴史ロマン 改訂版 大学院

1 仙台へ

東北大学は、高知大学の恩師、中村純先生の出身大学であり、「花粉分析学」を日本に導入した吉井吉次先生、さらに神保忠雄先生が在籍された伝統のある大学でした。本部は仙台市の片平町にあり、今でも煉瓦造りの「帝大」を思わせる威容を感じます。理学部は、仙台市をゆるく蛇行する広瀬川の西方に、教養部や文系学部の川内キャンパスとは別に、さらに山の上に工学部の学科別の建物と青葉山キャンパスにありました。片平キャンパスからは無料の学バスがあるのですが、本数が少なく不規則な生活をしている身にとっては不便であり、朝から研究者たちが乗り込み「研究第一主義」の空気が流れており、、、(泣)。

大学院では、講座横断的な研究活動も実施されており、地理学教室の教員や院生との合同調査に参加する機会がありました。この経験は、生態学の本格的な野外研究の素晴らしさを教えていただいた。私は土壌調査班として、「検土壌」で湿原の表層を人力で試掘する作業に従事しました。

1980年、当時の仙台市郊外の「蕪栗沼」は、遊水池の機能のためにも、まだ自然状態が維持されており、ミズドクサが密生する湿地は西日本のイグサの水田のようでした。この中を、地形学者や植物学者と学生に組織された集団が思い思いの目的に従って調査し、ミズドクサを倒しながらいくつもの道を残していた。

2 Pterisとの出会い

修士課程に進学してから、再度、出かけることにしました。自分の分析試料の採取を目的に、同室の先輩Tさんが購入したてのホンダシビック(Tさん曰く、「羊の顔をしたオオカミ」)を運転し、Tさんの鳴子のフィールドに寄ってから、現地に向かいました。新車にボーラーを積み込み、約2mの堆積物を得ることができ、研究室に戻ってから分析したところ思わぬ胞子が検出できました。

イノモトソウ属(Pteris )です。このシダは、温暖な地域のシダ植物で、「葉身は単羽状葉で頂羽片があり、光沢のない緑色の薄い紙質」と示される形状は、シダ植物の中ではやや単純な形状と頂羽片が特徴です。長く伸びた頂羽片はスマートです。植物分類教室の木村先生もお好きとのことでした。

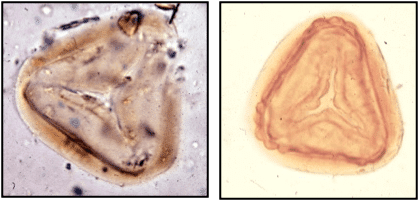

胞子の形は、昔のパン(平べったい円錐状の甘食?)を思わせるもので、プレパラートの狭い空間では、極面観が観察されます。極は3裂の条溝がまとまり三角形の頂点方向に伸びています。4胞子が原点に向かって一つになっていた構造が分かります。

環帯と呼ばれる帽子の縁が、赤道面にヒダのようについているのも特徴です。

この胞子を検出したとき、「やった!」と思いました。それは、温暖な気候の指標種の可能性があったからです。

3 気候変動

世界各地の花粉分析結果の中で、過去1万年間の気候変動は「寒」「暖」「温」の3段階を示しているのですが、これを支える証拠として、花粉ダイアグラムには、各気候を背景とした植物集団による「花粉帯区分」の設定が求められました。ただし、「寒」と「暖」の境界は引きやすいのですが、「温」への変化は掴みにくいのです。この問題を、自分のテーマにしました。

日本は西南から東北、北海道にかけて、温暖な植物集団が冷温な集団へと変化しますが、この気候的境界に沿って分布域を分けているのは、ドングリの木でした。

より冷温環境に分布する落葉性のコナラ亜属と常緑性のアカガシ亜属に分かれます。高知大の中村研究室では普通に花粉を分けていたのですが、仙台では、常緑性のものが少ないせいか、その基準が利用されていませんでした。

そこで、この境界となる時代の前後で、「温暖種が減少した」仮説を立て、顕微鏡をのぞいていたのですが、劇的な変化がないものの、やや古い時代の堆積物に、イノモトソウ属の胞子が出たのです。

「やった!」と思ったのですが、「イノモトソウは仙台市にも分布しているよ」の一言が、研究室セミナーで教官から指摘され、「根拠」のデータ化と向かい合うことになりました。分析地点を増やすこと、産出する花粉量を客観化すること、落葉型と常緑型の識別の数量化、などなど大学院で果たすべき課題が目の前に置かれました。

そこで、再再度、蕪栗沼へ、修士課程後半は新たに4年生の研究室への加入があり、賑やかになりました。彼らは、自分のテーマを選ぶためにも上級生のフィールドでお手伝いできる立場にあり、院生になると生物教室に設置されているジープの利用もできたので、本格的な人力の投入により年代測定用のサンプリングもできました。

「仙台にもイノモトソウは分布している」との一言は、植物分布に関する地点の情報であり、「胞子として地中からの検出は、過去の面的な分布を意味する」と主張したかったのですが、胞子の検出も点であり、これ以上の説明は断念しました。

4 不明花粉(フサザクラ)との出会い

定量的な証拠と定性的な状況証拠、数学を苦手とする私は統計的処理よりも微かな決め球に執着する質らしい。「針小棒大」になりがちな性格も顕微鏡を見すぎた弊害かな。

ある時、仙台で空中花粉の分析にも興味を持ち、窓の隙間に堆積していた「ゴミ?」を分析したところ不明花粉に出会った。1976年4月26日のメモと不明花粉のスケッチ(左)を中村先生にみていただきフサザクラと判明しました。

不明花粉のスケッチを中村先生にみていただいたところ即座にフサザクラと判明しました(敬服)。私のスケッチも上達したようです(笑)。この、自分にとっては未知の不明花粉との出会いは、その後、5年に一度程度の割合で現れました。(ゴマ、サカキカズラ、カキ、ホロムイソウについては後述予定)

野外調査は、院生間で協力しあいお互いの研究と人柄を理解できる絶好の機会になります。室内作業はサンプル処理から顕微鏡観察によるデータ整理など、自分とむきあう時間でしたが、いつでも中断でき考え直すことができます。

一方、野外に出ての共同作業は、振り返ると楽しい経験だったと思えます。手伝ってくれた4年生、あくびをしながらでもつらくはなかったと思います(写真の皆さんは研究者の道を堂々と歩まれています)。

5 大学院終了後(散文風)

学位(理学博士)を取得した。3月父は亡くなっていた。

ODの先輩達の「学位はとっても食えない飯粒と同じ」という現実の中、

中村先生からは「学位を取得した後が肝心である」と努力の継続を諭された。

習志野市の実家に戻り、千葉大の学籍(学部研究生)を保ちながら、小学生相手の進学塾でアルバイトを続けていた。バイト仲間には司法試験に挑む年長者がいて、ODは自分だけの境遇ではなかった。刺激的な1年となった。翌年、私立高校に就職し、4年後に系列の短大、さらに24年後に大学へと変遷したが、短大で研究者に戻ることができ、学会への参加も行えるようになった。

高校教師の時代、高知大学の先輩でもあるM先生から、論文作成のアドバイスをいただき、気にかけていただいた。院生時代、近くの先輩諸氏との関係作りは失敗したが、遠くのM先生からは、走査型顕微鏡観察を契機として、大いに薫陶を受けた。中村先生の退官記念講演に出席した帰りに、M先生の勤務先に行き、ご自宅にも泊めていただき交流が始まった。

その際、先生が院生の授業で使用されているDr.P.Mooreの教科書を紹介された。これが縁となり、10年後の1992年、英国留学に繋がるとは!

留学はおろか就職もままならなかったOD時代、ワシントン大学の塚田松雄教授から私の学位論文のコピーを送れという依頼が来た。製本はされていたものの印刷物ではないので、手紙扱いとのことで高額の送料は負担だった。「が」、である。

10年後、私のデータが含められた先生の本と遭遇したのでした。ロンドンの書店で自分の名を見た時ほどの驚きはなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?