九十九里海岸平野 地名考1「鳥喰」

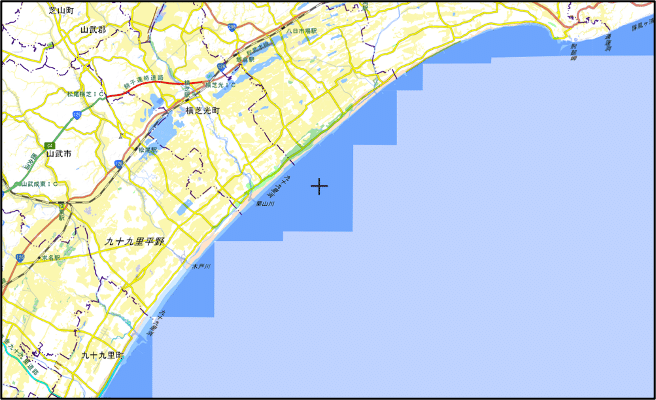

九十九里海岸までの鉄道(下図)利用は、千葉駅から外房線と総武本線のどちらかです。ただし、初めて利用する人にとって、やや紛らわしい!その理由、同じ九十九里浜でも行き先が房総半島の北部(成田、銚子方面)は総武本線、東部(大網や東金、成東方面)は外房線と東金戦、南部(大網から一宮方面)は外房線のみを利用します。また、千葉駅から東京湾側を南下する内房線があるのですが、千葉駅を出て、本千葉ー蘇我まで、停車駅が外房線と重複していること、さらに内房線は京葉線が、蘇我駅で合流するなど千葉駅から出発する際、路線選びが複雑なのです。さらに、などと、したのは、内房線五井駅から枝線である小湊鉄道や木更津駅からの久留里線の利用で太平洋側にも連絡しています。

私自身、千葉から東金に行くつもりが成東経由になった経験がありました。

さてさて、九十九里海岸は古くは南部の名称であった上総地域と、栗山川以北の下総地域に跨ります。今回はこの境界付近にある横芝光町の地名、「鳥喰」を取り上げます

地名の由来に関して、すでに公開されているブログからの情報を利用するとともに、国土地理院の明治期の湿地図を重ねて、主に地形発達からその由来を考えました。

1 鳥喰(とりばみ・とりはみ)とは?

今回は松尾駅の北東部にある「鳥喰(とりばみ)」に注目です。苗字由来ネット[名字の由来解説】には、以下、簡単な説明がありました。

岩手県一関市や茨城県古河市などに地名がありルーツ。多くの鳥がやってくる場所や通り逢いで道が二岐に分離している場所。茨城県、青森県、東京都、三重県などにみられる。

道が二岐に分離している場所ならば、確認できます。

この他に、平安時代の貴族の習わしとして、https://mag.japaaan.comには「とりばみ」の解説記事がありました。

食べ物に群がる鳥の動きを、人の動きに重ねて命名された地名のようです。(このブログには、参考文献として『倉本一宏『平安京の下級官人』講談社現代新書』が示されています)。この語源は奥が深そうです。

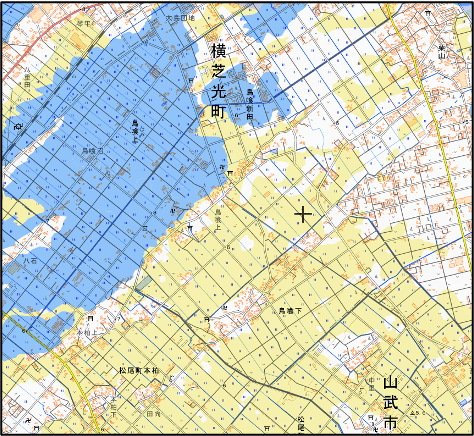

2 国土地理院地図では

九十九里海岸平野は、今でこそ広々とした水田に覆われ、豊な稲作地帯です。ところが、江戸時代の新田開発や近代の用水路が整備されるまでは、生産性の低い湿地・沼地の多い地域でした。明治期の湿地図(国土地理院)で、その概況をみてみましょう。ほとんどが黄色い湿地帯です。水田化されていたとしても洪水の被害も大きかったと考えられます。

九十九里海岸では最大の2級河川です。その源流は多古町と匝瑳市にまたがります。

細部を見ると、浜堤列に沿った微高地に集落があり、線状の集落の間には湿地や沼になっていました。中でも、九十九里海岸平野の中間部の横芝光町(松尾駅〜八日市場)や匝瑳市(〜旭)のJR総武本線や国道126号線の東側とには池沼(水色)が海岸線に並行しており、さらに海岸線に近い東端部は低木林(緑色)が連続しています。

「浜堤列」を特徴とする九十九里平野の成立に関しては、

昭和6年に発行された 米田敬一氏の論説に現在の知見に匹敵する考察がなされていました。その論説「千葉県九十九里濱沿岸に於ける河口設備に就いて」は、社団法人 農業農村工学会 発行の「農業土木研究」4巻1号(1932年)に掲載されていました。この中に、鳥喰地域が紹介されています。

九十九里濱には前述椿海の如き潟湖が無数にあったが、最も典型的の潟湖として知られてゐるのは鳥喰沼であった。此は最近まで沼沢地であったものを、千葉県庁に於いて干拓し、目下開墾、耕地整理実施中である。天正二十年徳川家忠の日記に「凡そ九十九里の斥占其の汗湿と雖も大略墾破し稲田と化せるも、此の一沼地今に菰蘆茫々たり。凡そ三百町。」とあり、古来この付近の沼沢地の有様を彷彿せしめることができる。

文中の徳川家忠は松平家忠の誤り

菰蘆とはマコモとアシのことです。両種とも普通に見られる水底に根をはる植物、草丈が2.5mにもなる大型の抽水植物です。三百町は、300坪の田(1反)が300枚か、今でも栗山川の上流部には、沿岸に「島」や「大蒲」の地名もあり沼沢地を思わせます。

殊に鳥喰沼を中心とするこの付近一帯地及栗山川沿岸は、九十九里平野中でも最も低湿なる地とせられ、栗山川の上流多古付近にも、河床中に無数の貝殻を発見する。〜中略〜 又九十九里平野では、この沼沢地が配列的であるのが特徴である。其の訳は此の平野の成因に依るのであって砂丘が或る間隔をおいて平行に並列して其の砂丘列の間は低地で、其の間に沼沢地を持っている。

江戸時代より前の段階、天正20年(1592年)に湿地の開墾が実施されていましたが、その後、停滞し昭和6年(1941年)まで、約450年、沼沢地の景観は残されていたのでした。江戸時代の新田開発については次回

3 現在の知見では

米田敬一氏の論説を軸とした九十九里海岸平野の成立ストーリーは、現在も受け継がれており、「作田川河口付近で過去60年間(1904~1967年)に約200mほど海岸線が前進した。」など、より精細な発達過程が示されています。(「写真と図で見る地形学」2019増補新装版、東大出版会)

また、人為による導流堤の建設により作田川河口では1947〜1970年間だけでも、海岸線が200m前進したとされ、人為の影響が自然の営力とともに人々の記憶に残る速さで進行したことが実感されます。

「遠浅で絶えず海岸線の前進する九十九里平野では良港に恵まれなかったが、近年河口部の旧流路を活用した小規模な堀込み漁港が建設されるようになった。』

自然界の環境変動、寒冷化に伴う海退と、平野部の隆起、さらに沿汀流による堆積物の供給が、九十九里海岸平野成立の背景として繰り返し説明が加えられてきましたが、池沼郡と緑地帯が対となっている栗山川を挟む中間域については、

『この中間域の海域は、南北からの海流が合流する地域であり、堆積物の供給量が他の地域に比べ多く、早期に浜堤が成立した。同時に浜堤の後背地に池沼群(潟湖)が成立し、近代まで残存していた。海岸線に近い低木林も最前線の浜堤列由来でしょう。』と改めて考察できるのではないでしょうか?この景観は、現在でもビーチライン(県道30号線)で観察できます。

上図(明治期の湿地)の松尾駅東部に大きな沼沢地が、詳細に見ると「鳥喰沼」の地名表記も出ています。

4 鳥喰地区の詳細

鳥喰地区は、北西側に鳥喰沼(水色部分)と鳥喰上(白色)と鳥喰下(白色)に分かれています。鳥喰沼の東部はほとんどが湿地(黄色)で、微高地が島状に散在し、神社が配置されています。おそらく、この集落部分が起点となって、周囲が水田化されたものと思われます。湿地の広さは、田の区画数で300枚程度でしょうか?

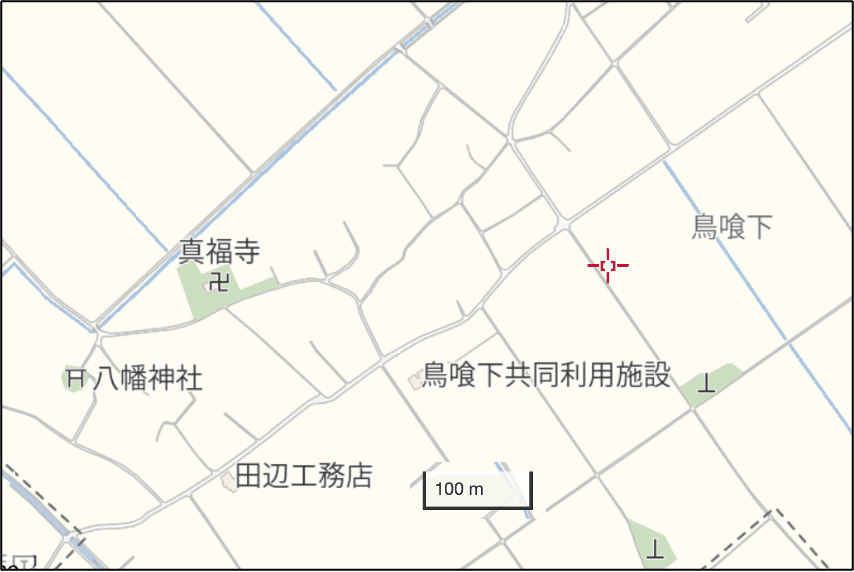

さらに地図を詳細に見ると地名の由来を示す、道が分岐する場所がわかりました。以下の拡大図は、Map fan(https://mapfan.com/map/spots/search?)からの、引用です。

「鳥喰」は、撒かれた餌に群がる鳥の様を示す言葉でありながら、人々の食べ物に群がる状況につながり、さらに、人々の群がる場所として、二股に分かれる道路のある地域が、地名「鳥ハミ」となったらしい。これでよろしいでしょうか!

現在の私たちにとって、身分制度や階級社会は受け入れ難いものの、平安期の貴族が投げた食べ物に群がる下僕の人々の姿、近代まで人々にとって家柄の貴賤は身近な現象であり、否定することもなく受け入れてきた。と、思う。棟上げ式や祭りのもち投げまで含めれば、今でも、受け入れていますね!

5 柳田國男の鳥喰

柳田國男の野鳥雑記にも、関連する記事がありました。神道につながる内容があるようです。青空文庫 図書カード:No.52946より

ポンソンビ・フェーヌ君は英国から遣やって来て、もう二十年近くも日本の神道を研究している。この頃は鳥喰神事(とりばみのしんじ)に深い興味を抱いて、書物で知っただけの場所は、片っ端から尋ねてあるいているということである。熱田(あつた)神宮で行われる鳥食いの古式は、この春も拝観して来た。名古屋の南の郊外が煙突の林になってしまってからは、もう肝腎(かんじん)の烏が参列してくれない。〜中略〜 それから近江(おうみ)の多賀(たが)大社、あそこでは毎日烏に神供(じんぐ)を与える行事が、今でもまだ続いている。安芸(あきの)宮島の女夫(めおと)烏は、一年に一度しか祭を享うけぬことになっているが、時々は七浦回りの信心者の船が供えものをする。

小鳥ではなく、神道の世界ではカラスになりました。ここから、さらにググると、

6 カラス勧請

古川のりこ氏の論説(カラス― 屍肉食の媒介者―)にたどり着きました。そこでは、https://toyoeiwa.repo.nii.ac.jp/records/1653、

カラスに供物を食べさせる儀礼は、多賀神社(滋賀県)、熱田神宮(愛 知県)など各地の他の神社でも行われてきた。民間でも主に正月に「烏 勧請」といって、カラスに餅などを投げ与えて豊作を願い、その食べ方に よってその年の作柄や豊作の品種を占ったりした。ここでのカラスは「山 の神・田の神の使い」と見なされている10)。

古川のりこ氏の論説も、日本古代史の文献を精査した上で、現在につながるカラスの役どころが示されており、野生生物の中から身近なカラスが取り上げられ、人々の暮らしを深めてきたことがわかりました。さらに、さらに、施餓鬼の起源には仏教哲学が関係してくるようですが、今回はここまでにて失礼します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?