花粉と歴史ロマン 源三位頼政

1 6月の庭仕事

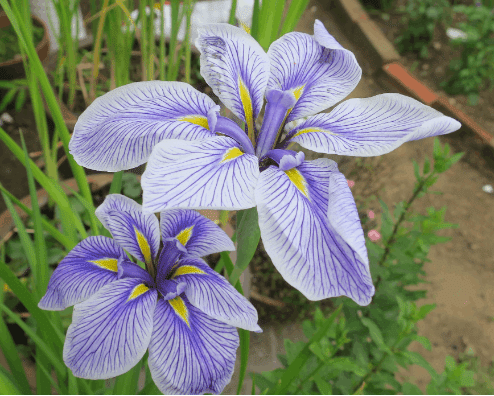

我が家の改築に伴って、荒れてしまった庭、春に始めた芝張りが一段落した6月、花菖蒲(下の写真)が咲きました。5月にアヤメ(表紙)が咲いていました。内花被3片が直立していたので、これまでカキツバタ(杜若)と思い込んでいました。写真が撮れたので能の杜若に重ねて、noteにカキツバタの記事を準備していたところ、カキツバタ(杜若)の花弁の基部は白く、黄色はアヤメであることを知りました。なんと!やり直し!!

irisは「虹」は花色、ensata は、葉の形「剣型」

hortensisは「庭園」を意味する。

江戸時代に「のはなしょうぶ」(Irisis ensata forma spontanea)の品種として出現したものが

この「花菖蒲」spontaneaは「野生の」「自生の」を意味する。

私が思い込んでいた「カキツバタ」は「アヤメ」だったわけですが、能の「杜若」の本物のカキツバタにつながる形質(花は直立したさや状の包葉間にあって順々に開く)を持っているはずだ!と調べ始めました。

そこで、私の杜若(カキツバタ)は、

可(カ)なりの飛躍、気(キ)にしつつ、辻(ツ)じつま合わぬ、

場(バ)と生態、偶(タ)まにビンゴの鐘が鳴る

ビンゴ:Aha!だったり、ユレイカ!だったり、そうなんだ!という感じです。

ビンゴ1:古典における「あやめ」と「しょうぶ」は同じもの(サトイモ科)で、花が対象ではなく薬草と認められていたものでした!(同志社女子大学:吉海直人)

ビンゴ2:カキツバタの一つの花は1日でしぼみ、次の日は同じ茎の次の花が咲く、アヤメ科の花です(牧野富太郎著 「原色少年植物図鑑」)

ビンゴ3:アヤメ科植物の花粉表面の形状は、球状もしくは長球状でやや差異がありますが、表面模様は網目で共通します。また、粒径と網目の大きさにも違いがあります(島倉巳三郎、中村純)

以下、説明に使用した参考文献の順番です。

平家物語(鎌倉時代13世紀):源三位頼政の逸話

源平盛衰期(鎌倉時代13世紀):菖蒲前との出会い

伊勢物語(平安時代10世紀):東下り

能「杜若」(室町時代15世紀)

2 花の形状と源三位頼政

源三位頼政の

『五月雨に沼の石垣水こえて何かあやめ引ぞわづらふ』は

出典不明の「いずれあやめかかきつばた」と、関連づけらていますが?

頼政の、「何かあやめ」の「あやめ」が「菖蒲前」という美人を指しているだけで、カキツバタは関係ありません。

『「いづれあやめかかきつばた」の出典は不明であり、「いずれあやめ」までは、『太平記』巻21、源平盛衰記巻16が元である。カキツバタとの結びつきは見当たらない』(吉海直人氏より)

古典の「あやめ」はサトイモ科の「ショウブ」を意味していたそうです!!

一方、カキツバタ(杜若」は、万葉集、伊勢物語 第9段に出ているものの、いずれも花が謳われてはいないとのことでした!!!(吉海直氏より)

ともあれ、サトイモ科の菖蒲以外のアヤメ、ハナショウブ(花菖蒲)、カキツバタ(杜若)の花の識別方法です。

アヤメの花弁はつけ根が黄色く、紫の網目(アミメ)で、品種化された花菖蒲の花には白、紫、しぼりなど多様のものがありますが、花の基部(黄色いV型)は黄色いものの網目にはなっていません。杜若は、濃紫色の花で、花弁の中央(白色のV型)に縦に白色の条が入っています。

おそらく、アヤメの花弁の網目(あみのめ)模様が、網目のないものまで含めて、広く共通する特徴として誤解されてしまったのかもしれません。

3 花粉の形状は類似しています。

アヤメの名の由来となった花弁の「網目」でしたが、アヤメ属花粉の表面はいずれも網目型(reticulate)です。学生時代から頼りにしてきた島倉巳三郎(1973)「日本植物の花粉形態」には、花粉の外形についてアヤメは「やや球状」であり、ノハナショウブやカキツバタは「やや長球状」とされていました。さらに、花粉表面の「網目」の形状は、網の畝にあたるところムリ(muri)、ムリに囲まれた部分(lumina)と呼び、計測対象となっており、将来は各種の差異を基準にした識別に可能性があります。中村純(1980)「日本産花粉の標徴」は、このluminaの面積あたりの個数まで計測されていました!!。

さて、花ですが、アヤメの場合、茎の頂の直立した2個の包葉間からつぼみを2つくらい出し、濃紫色の花が咲き終わったかと思うと、いつの間にか次のつぼみが開き、幻のように思えました。アヤメ(表紙)の姿からの妄想でしたが、カキツバタはツボミが2〜3個あるそうですから、さらに幻想的な場面が想像されます!!

さらに、牧野富太郎著「原色少年植物図鑑」には、カキツバタの場合「一つの花は1日でしぼみ、次の日は同じ茎の次の花が咲く」とあり、花菖蒲よりも花の命が短いようです。しかし、連続する花の命!

この幻想的な咲き方が本筋であろうと期待できます(ビンゴ!)

この点は来年、じっくり観察したいと思います。

4 平家物語「河出書房 日本文学全集5 巻の四「鵺(ぬえ)中山義秀訳」

頼政が45歳の頃、近衛天皇(1142年ころ)が夜ごとに怯える事件があり、先例にならって武士の中から、弓の達人を選抜した結果、頼政に「鵺(ぬえ)」退治が命じられました。断りの申立てにも、上司には逆らえず、結果的には、屋根にいた怪物を仕留めることができご褒美(名刀)をいただいた際、返し歌が評価された、

その後、応保のころ(1161年ころ)にも、皇居に現れた怪鳥退治を任され、またも褒美(御衣装)を賜る機会も得たのでした。

その後、30年が経過した段階で、昇進するのですが、

頼政は源氏の縁をすてて平家側に味方したものの、たいして報われず殿上人の列に入ることもなく、四位下にとどめられていました。不遇にすぎてきた自分を、

「昇るべき頼りなき身は木のもとに 椎をひろいて世を渡るかな」と述懐したことで、やっと三位になったのです。既に75歳になっていました。

その後に伊豆国を賜り、自分は出家して源三位入道頼政となり子息仲綱に伊豆守を名のらせた77歳で亡くなりましたが、この仲綱の母親(菖蒲前)が次の話題です。

5 源平盛衰期(第十六)

「鵺退治」で鳥羽院(近衛天皇の父)から褒美として「名刀」を授かると同時に、源平盛衰期には以下の逸話がつけ加わりました。

『鳥羽院の女房に菖蒲前という美人がおり、頼政は一目ぼれをしてしまう。頼政は菖蒲前に手紙をしばしば送るが、返事はもらえなかった。そうこうしているうちに三年が経過し、このことが鳥羽院に知られてしまう。鳥羽院は菖蒲前に事情を聞くが、顔を赤らめるだけではっきりとした返事は得られない。そこで、頼政を召し、菖蒲前が大変美しいというだけで慕っているのではないか、本当に思いを寄せているのかを試したいと発願する。

より

刀よりは、ご褒美話として楽しいのですが、45歳の頃の一目惚れ話には、史実から遠のきますね。

そこで、菖蒲前と年恰好、容貌がよく似ている女二人に同じ着物を着せ、頼政に菖蒲前を見分けて二人で退出するように申し付けた。〜中略〜 もし間違えれば、おかしなことになり、当座の恥どころか末代まで笑いものになってしまうと困って躊躇していると、院から再び仰せがあったので、「五月雨に沼の石垣水こえて何かあやめ引きぞわづらふ」(五月雨が降ると沢の岸に生えている真薦(マコモ)も水に隠れてしまいます。

より

院はこれに感心し、菖蒲前を頼政に引き渡すことになりました。三年間の秘めた恋の情はともかく、やや無理筋な展開を感じます。平家物語は、頼政の不遇な運命を主題にしたのではないかな?その不遇さが、伊勢物語の「都では役に立たない者の身」の「ある男」に続きます。

5 能 「杜若」

伊勢物語 (河出書房 日本文学全集4 中村真一郎訳)第九段の逸話

伊勢物語は在原業平(平安時代9世紀)の時代ですので、杜若に関しても花の美しさは問題ではありません。しかし、訳文には、美しくとありました。

沢のほとりの木の蔭に馬から降りて坐り、乾飯を食べた。その沢に燕子花(カキツバタ)がたいそう美しく咲いていた。

「から衣(き)きつつなれにし つましあれば はるばる来ぬる たびをしぞ思ふ』カキツバタの五文字から旅の気持ちを歌ったもの、で、美しさは関係ありません。

ここまでの故事を題材にして、世阿弥が創作した能の演目が「杜若」です。

the能com: https://www.the-noh.com/jp/plays/data/program_029.html より、

諸国を巡る僧が、三河国に着き、沢辺に咲く今を盛りの杜若を愛でていると、一人の女が現れ、ここは杜若の名所で八橋というところだと教えます。

「女」は「杜若の精」と名乗り、伊勢物語に記された業平の恋や歌を引きながら、〜中略〜悟りの境地を得たとして、夜明けと共に姿を消すのでした。

このなんとも言えない、幻想的な能のあらすじが、いつ成立したのか?わかりませんが、江戸時代よりも古ければ、花の美しさを主題にするのは時代背景からして疑問です。世阿弥も花の「美しさ」よりも「咲き方」に魅力を感じていたのではないでしょうか!!伊勢物語の在原業平の故事に因みながら、約500年、能の「杜若」に昇華させた妄想には、「不遇な境遇に悩む」平家物語の源三位頼政が重なり、さらに普遍的な人々の悩みにつながる演題になったのであろう、多分。

花の美しさではなく、咲き方つまり、ひと夜にして萎見ながら連続するカキツバタの花の生態、カキツバタの直立したさや状の包葉の間の「つぼみ」の不思議さが、現在の能の鑑賞に役立つのではないか?なと妄想いたしました。

6 ニワゼキショウとヒオウギアヤメ

芝生の中からニワゼキショウが顔を出していました。

一日花で萎れるが結実率は良さそうだ。北米原産の帰化植物(アヤメ科)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?