バケモノの子を観ました(映画未見1回目)

やっと観ました!ネタバレへの配慮一切なしです。

数年前まで四季オタだったのですが最近はあまり観なくなってしまったので久しぶりの四季劇場!

というか、春/秋劇場が新しくなってから初めて行きました。

もともと自由劇場演目を観ることが多かったのと、最近ははじまりの樹〜なんかも全国公演の会場で観たりしたので四季劇場久しぶりです。

ウォーターフロント竹芝、開放的で2階3階にもデッキが沢山あって、カフェのテーブル以外にも誰でも座れるベンチやテーブルが沢山あって、最高でした…。

なにあれ素敵。水辺の劇場ってちょっとロンドンテムズ川沿いっぽくてテンション上がります(?)

日曜日だったのでタリーズが大変に混んでいたのですがサンドイッチとコーヒーを買って海を見ながら開演前にいただきました。水上バスもこんど乗りたい。

本日の観劇のお目当ては…(という考えが既に邪ですが)、四季オタ時代からずーーーーーーーーっと大好きな芝さんが初演キャストとして出演されているので観たかったのと、

昨年ジャックザリッパーで知ってシラノ・ド・ベルジュラックでも拝見して惚れ込んでしまった美術家の石原敬さんのデザインされたセットです…♡♡♡

事前に写真でちょっと見ただけでもその美しさに感嘆したので今日はもうオペラグラスでセットばかり見ていました。開演前とかも舞台に近寄ってみて床のマチエルとか見てました。ちょっと変わった客になっている自覚はあります。

さて、映画はまだ見ていないので、完全に前知識無しの初見です。

初見だから多分見落としもあるだろうし、映画もさっさと見て、それから感想書こうかとも思ったんですが、映画未見状態での完全初見感想を綴っておくのも良いかなと思って書いとくことにしました。

結論から言うと、めーーーーーっちゃ面白かったです。ええ…好きじゃん…。

解せぬ…!とモヤモヤしたり、私の理解不足であってほしいな!って表現もそこそこあるんですが、前評判で思ってたほど気にならない!セットをガン見してたので聞き逃してる台詞が実はちょっとアレだったとかあるかもしれない。

近いうちに映画も履修するしミュもキャス変あったので、また行ったら感想も更新されると思います。

セットの感想が8割でキャラクターと物語の感想が2割とかになりそうなんですけど、それでも読んでくださる方は引き続きよろしくお願いします🙇♀️

まず、ロビーめちゃくちゃ良くなりましたね(何様)!!!

四季劇場(特に春、秋)は無機質質素で、どっかのショッピングモールくらいな内装なのが、劇場の非日常感がなくて物足りないなと長らく思っていたのですが(自由劇場やキャッツシアターはもちろん素敵だし、海劇場は階段の飾り付けが雰囲気あるし、夏劇場は色の工夫で雰囲気作っているので春秋がちょっとシンプルすぎるなと)、新しくなった春秋劇場、ロビーの内装がアーチやアイアンを使ったデザインに赤いカーペットという、お隣の自由劇場とも揃ったデザインに生まれ変わっていて拍手しそうになりました!

まだちょっと重厚とは言い難いですが、前と比べると格段に劇場空間の雰囲気が特別なものになっていて良かったです。

そして、いきなりマイナス感想で申し訳ないんですけど…会場内…うるさ!!!!!え?めちゃくちゃうるさ!!!!!まじか。

コロナ禍で行った劇場の中でダントツ1番うるさかったし、ロビーでは喋り声がしてても客席は流石に比較的静かってこともよくあるんですけど、日曜マチネの四季劇場(そしてファミリーや舞台に慣れない層が多い演目)、こんなだったのか…。

スタッフさんに心底お疲れ様ですと思いました。

全体に向けて「お客様同士でのお話し声は〜」ってアナウンスはされてるけど、あまりにも誰も彼もが喋ってるから特定の人に注意にも行けないくらいに皆が普通の音量で喋ってて、ちょっと控えめに言ってもブチギレそう〜⭐︎って思いました。

アナウンスってね、喋ってる人は聞いてないんですよね。

スタッフさん全然注意の声かけとか積極的じゃなくて、これは怒りのご意見送った方がいいのか!?って気持ちにもなったり。

でも本当に誰も彼もがかなりの音量で喋っていて、もう、あれです。ヌーの大暴走の中にいて、どのヌーを呼び止めて注意しますか?って感じ(LK)。

いくら、普段劇場に来る習慣のない層に来てもらえる演目だからといって、それ自体は素晴らしいことだけど、だから何でもOKにはならんので対策を…もうちょっと厳しめに…帝劇のロビーに貼ってある「私語厳禁」の張り紙くらいストレートに、厳しめにお願いしたいです。

外部の舞台でも時々「今回は舞台畑じゃない出演者がいるから慣れてないファンがロビーで騒いでいてうるさいな」とかもあるんですけど、そんなの小鳥のさえずりに聞こえるくらいにロビーも客席もうるさくてもう…不快もですが、四季さん、これ、この客層のマナー管理手に負えてないのか…。というびっくりと、残念がありました。

今の惨状を現状維持で放っておかず、更に対策をたてていただきたいものです。

さてさて暴言はこのくらいとしまして、上演はとても良かったです!

まず、あの半円形の紗幕、あのまま飛ぶんか〜!いや、レールがあの型なんだから、そりゃそうかと思うけど舞台前方の良い位置をあれで占めてるの贅沢〜〜〜〜!!!!って思いました(2幕でそうきたか!ってスペースの素晴らしい活用してて更に唸りました。)。

強いて言うなら、カーブがかかってる分、暗くても明かりを多少拾うのでアップダウンが目立つくらい。

立体感のあるタイトル投影で「バケモノの子」ってバーン!って出るのブワーッっとテンション上がりました。かっこえ〜!

この日は2幕の楓の家の前のシーンくらいまで音響の調子が悪く、オケ(録音)とボーカルのバランスが悪くてボーカルも乾いた感じの音でそればかり大きく、全体に音に包まれるような物語への没入感がなくて、幕開き〜アンサンブルの合唱、何人かのソロと続く中、四季の歌ってこんなだったか…???

と、自分の記憶の中の劇団四季の歌唱力、音響と差があってちょっと困惑したりしました。

でも台詞になると皆さんいつも通り上手いし、なにしろ楓の家のシーン以降は音響も復活というかやっと始動?し、その後はどの曲も迫力あってとても良かったので、次に行く時は最初から音響が良いといいな…!

ちなみに上手のサイドS席で、これが都内の他の貸し劇場だったらSとはいえサイドブロックだし仕方ないかなって思うくらいの程度の音の悪さだったのですが、四季さん、自分たちの作品(しかもミュージカルメイン)のために自分たちで新しく建てた劇場で、そのS席なので、そこは頑張ってほしいですね…

見切れもけっこう深くて、バケモノの子は舞台の前方がわりとスッキリとした飾りなのでそこまで悪影響ないですが、今後、オペラ座の怪人やウィキッドみたいな、プロセニアムを飾りつける演目で使う場合はサイドからの見切れが厳しそう…とか今回と関係ない心配をしたり。

新しくなった劇場に初めて行ったので色々気になっちゃう。

さてさてそうして幕が開いて、芝さん…久しぶりの推しの歌声を浴びたわけですが…声が良すぎる…耳が溶ける…。久しぶりだったので想像以上にブワーーーーっと染み込んできてしまって、客席で歌声を噛み締めていました。なんて深くて豊かで優しい声なんだ…。

もちろん全体を観にきたんですが、推しがいるので感想が若干逸れるのと偏るのはご容赦ください。

金色のモフモフ素敵ですね…役作りで体型をけっこう変える方なので凄く痩せちゃってちょっと心配な時とかもあるんですが(それも素敵なんですが)脱いだらフッカフカで、この役ならその心配はないな…とちょっと微笑むなどしました。モフモフの毛皮で包容力がマシマシです。

作品に全く関係ない役者ファンの心の声でした。

変身するパペット、ライオンキングの被り物は頭にすぐ付いているから闘いのシーンでもキャスト同士が近いのですが、今回のは大きさが魅力なこともあってパペットの頭と役を演じるキャストが遠く、パペットの頭と台詞を言っている役者の両方に目が行ってしまって、ちょっと1つの動物として見るのに目が散っちゃった感じがしました。

でも、変身の瞬間に、前脚の間を通ることで役者とパペットが前後して入れ替わり、見せたい方が前へ出てきて消したい方は奥へ下がるという見せ方はとても素敵でした!変に幕や煙、人波で隠したりするよりも、前後の動きの面白さを使うことで、不自然でなく、からくり仕掛けのような魅力的なスイッチが行われていたと思います。

渋谷の飾り、出てくるたびにオペラ構えて凝視してました。いやーーーーーーーー渋谷の再構築が、天才!!!!!!!

石原さんやっぱ大好き!!!!!って思いました。

渋谷という街を舞台上に持ってくるのに、要素を抽出して再構築する作業、そのセンス。

パリを表現するのにエッフェル塔のシルエットや街灯を置いたり、ロンドンを描くのに電話ボックスを置いたり時計の影を出したりするじゃないですか。

じゃあ渋谷を表すには、あの街が池袋でも新宿でも秋葉原でもなく「渋谷」であることを一目で分からせるには、どんな要素をどう組み合わせたら良いのか。の、答えが気持ち良くて…😂

看板のシルエットたちとそのレイアウト、上下のズレや大きさの違い、少しカーブしたものや2面のもの、そのバランスが絶妙で、ハチ公を出さなくても「スクランブル交差点だ!」と分かる。

上手い〜〜〜〜〜🙏🙏🙏🙏

映像も背景に出ているけど、あのワゴンだけで渋谷のビルを鮮明に描いていて素晴らしかったです。

あと、電飾ですね。枠によって光り方が違って、アクリル板(多分)がはめてある枠の縁の内側にLEDが仕込まれていて4辺からアクリル板が間接照明で照らされているのが分かるもの。

と、角度がついたところから覗き込んでもその光源が見えなくてどこから照らしているのか分からないものが……これもほんのりと真ん中が暗くて4辺に近い方が明るく染まっている気がしたので間接なのかもしれないですが、あんなに薄いのに行灯仕様なのかな…光源見えないもんな…もしかして前から照明狙って当ててるのかな…でも盆で回ってるし数も多いし、やっぱり自発光してるように見えるな…

とか考えて、渋谷のシーンになる度にオペラグラス構えてたので人間界のシーンの見落とし、聞き逃しが多そうです()。

そして、バケモノの世界へ行くシーン。

何気なく盆に乗って流れていく鉢植えが、カラフルで大ぶりの花が咲いていて綺麗だなと印象的だったのですが、渋天街のセットにはその花が残ってない!せっかく綺麗なのに勿体ない〜!とか思っていたら、そのあとに人間界へはじめて帰るシーンでもしれっと盆に乗ってあの鉢植えが回っていて、「なるほど!」となりました。

2つの世界を繋ぐ狭間の空間。千と千尋のトンネルみたいな、そういう橋渡しの空間の象徴があの鉢植えなのねと、人間界、渋谷の風景が紗幕の向こうにうっすらと見えてくるのを眺めながら気付いて、魔法を見たみたいな、とても不思議な気持ちになりました。

あとで他の方の感想を読んだら、どうやら映画でもあの花が出てくる狭間の空間が描写されるらしく?

映画を見たことのある人が知ってて見れば何のことはなく分かるのだと思いますが、全く知らずに見て、初めは意味など分からずに通り過ぎ、2度めに通路を通る時に不思議な橋渡しに気付く体験をして、蓮と同じ体験を同時にしているような感覚でした。

渋天街のセットは冒頭も使っていた、いくつかのパーツに別れる2階の回廊みたいなものと、お店の屋台と、熊徹のおうちと、あと下手の奥に降りてくる、窓のある建物のシルエットの吊ものと、1番奥の遠見のパネルですかね。遠見のパネルは舞台中の大きなセットが何もないラストとかにがっつり見えるんですが、斜面に張り付いたように並ぶ家々がレリーフ状になっていて、それも少し全体を見上げるようなパースのついた視点で描かれていて、南イタリアとか、ギリシャの方とかの街並みみたいで素敵でした。

全体に土での建築文化なのがよく分かり、青い壁の塗装も魅力的。青という色は自然でないもの、私たちに馴染みのない世界や生き物を表すのにもってこいですね。ヒンドゥー教の神様の肌が青かったり、西洋でも青い絵の具は希少だった時代があったり、青い食べ物はないとか、青いバラもそう…。青という色は、私たちの視界に分かりやすく、それが普段目にしているのとは違う何かであることを伝えてくれる気がします。

熊徹のおうちのワゴン、脇に階段があって屋上に水瓶みたいなものが置かれているのが、アクセントになっていて素敵。花と葉っぱだけじゃなくて人工物が混ざっていると生活感や歴史が感じられます。

お部屋の中も、上手の席だったのであまり見えなかったのですが壁の染み…だけじゃなくてかつては模様があった跡とかなのかな…土壁だけでも色々な色が使われていて、その家が存在してきた年数、その歴史や渋天街の五感を軸にした文化の片鱗が感じられてとても美しいセットでした。

そして、そのワゴン、そこで割れるんだ????

そしてドアと窓枠はそっち側(離れていく側、部屋中の方の大きなパーツ側)に付いてるんですね!?????普通逆では????

あれだとドア開けにくそうだし、壁も両方のワゴンにそれぞれあるのを合わせるから計2枚必要だし、その発想はなかった!って思いました。

しかし、小さい方のパーツ(ドア、窓の穴だけ残った壁と玄関前のエリアのセット)だけ残したシーンでのシルエットの強さ。

これが土臭いというか、どっしりと土の重量感があるというか、ドアと窓の穴がドンとヌケて見えるシルエットのプリミティブな強さがとても効果的で良いなあと思いました。

もしも、ここにドアと窓枠の細い桟が残っていたら、それはそれで綺麗だけど繊細な、優しい感じが残ってしまって、この土っぽいストレートなシルエットの強さは出なかっただろうな、と思いました。

うーーーーーーん。ここまで書いてみて今更なんですけどセットの話しかほぼしてない…。

そのシーンの話と一緒にストーリーの感想も追っていこうと思ったんですが、もうここまで来てしまった。

ちょっと巻き戻ってキャラクターとかの感想を言うと、まず蓮くん、めちゃくちゃ良いキャラしてますね。良いキャラというか良い性格。今っぽい。すごく今っぽい。

シンバやアラジンじゃあこうはならない。現代の情報社会で知識が入ってくるから口ばっかり達者で生意気で、自我もそれなりに強く、負の感情が内に向かって落ち込むよりも外に向かって攻撃的になるタイプ。

今までの四季にはいなかったタイプの子供のキャラクターで、とても現代らしくて、それでいて自分で現状を変えていこうとする機転と行動力があってとても良いキャラクターだなと思いました。

熊徹は、冒頭の紹介で、「いや何故こいつが宗師候補に?????喧嘩の強さがこの世界では美点でも、宗師にするのは暴挙すぎんか?????」って思っちゃって(そして気品だとか言っといて最終的に決闘で決めるのも、結局殴り合いで勝った方に100年間民の運命を預けるって賭けすぎない?)、推しが猪王山役だからって私の贔屓目では…ないはず…もう候補の時点で猪王山一択なのでは。

でも、九太を弟子にした後のシーンで、現宗師様と猪王山が熊徹と九太を眺めながらお話する姿を見て、「これってもしかして、宗師様と猪王山、熊徹の保護者では…」って思ってしまい、そこからはもう、そうしか見えなくて、誰にも懐かない孤児で暴れん坊の悪ガキだった熊徹は、今もまだまだ若いわけで、渋天街では社会みんなで子供を育てる文化があるように見えることからも、熊徹くん、大人たち(宗師様、猪王山、多々良、百秋坊たち)から愛情持って、心配されながら育てられてるじゃん…と思ってしまい、愛しさがグーーーンと募ります。

これじゃあ宗師候補のミッションも教育だね…なーんて思ったんですけど、やっぱり熊徹を100年も宗師にするのは渋天街が保たないと思います!!!!!!

多分、宗師になっても警備と道場くらいはやるかもしれないけど、なんか大きい役職作って、それに猪王山を任命して丸投げしそう。それはそれで良い。

そしてちびっ子ら、可愛い〜〜〜〜。

二郎丸くん、あまりに真っ直ぐに誤解して悪口言ってくるの、いっそ素直すぎてめちゃくちゃ可愛いし、考え方がシンプルだから、それに則って九太は嫌いで、それに則って兄ちゃんは凄い!なのほんと可愛い〜〜。大きくなって実際に九太と関わってみて見直して仲良しになるのも最高…なんて素直。

一郎彦くんはお歌がお上手ね…高音も綺麗ね…

あと死ぬほど良い子ね…聞き分けが良すぎて…

父上の教えを言葉通りに受け取って元気いっぱいの弟も可愛いけど、父上の教えを「理解」して正しくあろうとするお兄ちゃん、何…。

舞台だけだと「そういう力があるんだ?ふーん」くらいに無理矢理納得しちゃうんですけど、念動力って、他に使える人いないんですかね?

兄ちゃんはこの歳でもう使えるんだぞ!凄ーい!って意味だと最初思ってたんですけど、大人たちも使えない感じ…?人間の闇とリンクしてる力とかで人間しか使えないやつとかなんですか?

分からない。

そうそう。ちょっと気になっちゃったのは、やっぱり、心の闇は人間にしか宿らないって設定はそうじゃなきゃいけなかったんですかね?

別に人間もバケモノも闇を宿すことはあるって展開でも良かった気がしなくもなくもないです。

初見なので色々理解しきれてないから大声で言えないけど。

あと、登場順にキャラクターを思い返しているんですが、男性のキャラクターは皆んな、とても多様で皆それぞれ魅力的なんですけど、女性キャラクターたちの造形にあまりにも、なんというか、こだわりが感じられなくて…。

蓮の母親のいかにもな優しくて清楚でおしとやかで、エプロンとワンピースの早くに逝ってしまった母親像(事故死なんですよね?キャラクターが儚すぎて病死だと時々錯覚してしまうし、母子家庭で働いてただろう母親がエプロンとワンピースという姿なのも疑問)とか、

お洗濯を教えにくるバケモノのガールズトリオも美女と野獣でガストンに群がってくる村娘たちみたいな、使い古された女の子たちのステレオタイプ。

(あのダンスシーンはWSSのアメリカのオマージュなんだろうなと思ったし振り付けも素敵だったのですが)

別にステレオタイプの特徴を持ったキャラクターが悪いってことは全然ないんですが、そこに明確な意図や効果が感じられなくて、男性キャラクターたちが多様で魅力的なこともあって女性キャラクターたちの没個性がちょっと難点です。

母親像も、一人だけならともかく猪王山の妻、一郎彦と二郎丸の母親もやはり一歩控えた、上品な奥方というタイプで、離婚して蓮を引き取って育てようとした蓮の母親は、もう少し違うキャラクターにしても良いのになあと思いました。

それこそ、一郎彦の実の母親も入れたら母親のキャラクターは3人出てくるので、そこで3つのタイプの母親像、子供を持った女の表現ができたら素晴らしかったと思います。

「立派な夫と結婚したけれど子供ができず、1人目を引き取った後に自分の子も産んだ女」

「夫と離婚して1人息子を引き取って1人で育てようとしたものの事故で息子を置いて先立ってしまった女」

「結婚しているのかも分からないけれど、望んでか望まずか子供を授かったが、育てられずに雨の街に捨てるしかできなかった女」。

これを少しでも描き分けてくれたらどんなに…!と思います。蓮の実父でさえ、「離婚された夫」の描写として他の作品ではあまり見ないタイプのキャラクターで、彼はせっかく登場したのだから、もう少し蓮と関わらせてほしかったくらいなのですが…

本当に男性キャラクターたちは多様で興味深い人たちなのが、女性キャラクターの没個性を浮き立たせてしまうのが残念。

宗師様も女性なのかな?定かではないけれど、彼女?のキャラクターもちょっと雑というか、達観しているにしても少し、役の描写の荒いキャラクターに見えてしまいました。

あっ。ガールズ3人組のシーンが美女と野獣やウエストサイドストーリーを彷彿とさせたので思い出したのですが、熊徹のおうちで最初に修行が始まるところ、多々良と百秋坊と九太のナンバー、ちょっと曲のテンポとか雰囲気とか3人のキャラクターの関係が、ハクナマタタのティモンとプンブァとシンバみたいで可愛かったです。

ここライオンキング意識してるのかなぁ。そもそも全体に少年の成長物語ってことでライオンキングは意識してるだろうけど。

あと楓か。前評判で聞いていたほど悪い印象はありませんでした。

最初に出会う公園のシーンは、公園の街灯とベンチのデザインが舞台小道具あるあるの洋風な街灯と木のベンチとかじゃなくて、しっかり今風の街中の街灯とベンチで、ちょっと出てくるだけのそんな中道具まで渋谷の空気感が伝わってきて素敵!とか考えていたのですが、あのシーンは特に無理もなく(映画だと図書館で会うらしい?けど、それよりも公園で会って散乱した荷物から白鯨を見つける方が自然な流れで良いと思いました)、蓮が本を自分で読んでみたい、と今まで意識してこなかった、知識への欲求を自覚して彼の世界を一歩広げる、その案内役としての楓のあり方は、物語全体にそこまで大きく関わりすぎない感じで、程よいなと思いました。

映画のポスター見るとバーン!って楓がいて、いかにもヒロイン〜!って感じだけど、舞台だと扱いがそこまで大きくないのでヒロイン?ヒロインなんかいたっけ?って感じがします。

お家の玄関(というか門の前)のセットも良かったですね。上手サイド席だったのでかなり見切れていて少ししか見えなかったのですが、多分門の塀と、松の木ですよね。

バケモノの子のセット、植物の表現が多彩で、どれも素敵な仕上がりなのですが、日本の家の門前の松を歌舞伎以外で見ることってあまりない…気がします。こんなちょこっとしたセットにもこだわりが見えて素敵。豪華。

紗幕奥のダミー楓も効果的でしたが、坂の上の家に帰る途中なのかな?と思いきや熊徹の家の屋上を通るアクセスが片道だから奥へ行けず、登った階段をやっぱり降りてきてるのがアレ…とは思いましたが、公園にでも寄ったのねと思うことにしました。

でも迷いから決意のシーンなのに1度登った階段を降りちゃうのはイメージ的にもちょっとだけ印象が落ちますね。そのまま奥に進みだしたら紗奥が暗転、でも良かったのかも。

後半の渋谷で銃刀法ーーーー!!ってなるシーンの楓がけっこう物議をかもしてるらしく、みなさんの感想を見る限り私も同じことを思うんですが、そのシーン警官とビルを見てましたね…問題の台詞を聞き逃した…次回もっとちゃんと観よう。

警官の人、様子のおかしい兄ちゃんが出てきた段階でちょっと警戒しつつ様子見てて、一郎彦が剣を抜いた瞬間にすぐ行動に出られるようにするの仕事が早くてイイね…!って思ったんですけどバケモノの身体の動きで剣ぶん回す男相手に丸腰1人で太刀打ちできないの当然で可哀想…そして撒かれている。

ここなら誰も傷つけないわ!って公園かどこかに来てから後の楓ちゃんはいらんこともするけど、しゃしゃり出て人質にとられないだけマシなのと、自分ごと死のうとする蓮に生きろ!って伝えるのは有り難いので良いかな、と思います。それより警察呼んできてほしいけど。

うーんあと、2幕頭のハロウィンのシーン、何のためにハロウィンなのかが謎ですね…。渋谷と言えばのイベントではあるけど。

きっと、オペラ座の怪人のマスカレードのオマージュだったりはするんだろうな(あれは新年のパーティだけど)、とは思いました。どちらも仮装したお祭り。

ハロウィンは人間が妖怪や魔女、お化け、つまりバケモノに扮装して紛れますが、そのことがあのシーンに与えた効果って、蓮の格好がごまけるくらいでは?せっかくなんだから、暴走した一郎彦が渋谷に飛び出した時をハロウィンにしたら、バケモノの仮装をした人間たちの波の中をバケモノ(本当は人間だけど)の一郎彦を探して追いかけっこした方ずっと面白い気がする…渋谷のハロウィンで仮装してる飾りかな?と思わせて剣を抜いたら本物で、それ振り回して大暴れ!とかすごい大騒ぎだし、人間のハロウィンにバケモノが紛れ込む!ってすごくハロウィンに合うと思うんですが、今のシーンだとハロウィンの意味…ほぼなし…。

な、気がします。そんなことない!めちゃくちゃ効果的なんだよ!って理由が見つかったらいいけど

一通りキャラクターにも触れたので、私の癖(ヘキ)の話を勝手にしますと、私、見た目にコンプレックスを持ったキャラクターに大変弱く…(そして美醜の表現を笑いに使われたりするのがどうしようもなく許せない)、更に、そのコンプレックスを日常では人から見えないように物理的に隠す(オペラ座の怪人、黒マスクのジョオなど)か、隠せない場合、人から傷つけられないように、自衛として攻撃的になる(エルファバとか)役はもう大変に心に刺さりまして…

あと子供と大人の狭間の描写や、アダルトチルドレンの要素なんかも刺さりやすかったりします(ロミジュリの皆様とか)。

端的に言うとまあ、一郎彦くんはこのチェックリストをコンプリートしてるんですよね…。

刺さらないはずがなかった。

それはもしや、オシャレに擬態させた口元隠し…!でもうダメでしたし、闇落ちしきるまでにけっこう長く耐えてて、ギリギリまで正しい良い子であろうとする精神の強さが勝っていてしんどかったのもあります。ギリギリまで耐えたね…。

しかし、だからこそノースリーブは解せぬ。これだけはちょっと説明を求めます。

いや、父上を見て!極上のモフモフよ!弟もフワフワよ!白いツルツルの肌は、隠すでしょ!!!!

何故に口元は隠して腕は出す!!!!!

仕舞え!!!!!むしろ厚手の上着とか着込んで、身体を大きく強く厚く見せるくらいでしょ!!!

子供時代は疑念も薄いし子供の体格だからごまかせるし問題ないけど、青年バージョンの衣裳は!!!!袖をつけてあげて!!!!!!

友人に愚痴ったところ、映画でもそうだからでは?と教えてもらったんですが、映画でそうでも舞台は再構成するんだから変更しよ!アラジンなんか、1匹の猿が3人の悪ガキになってるよ(ちょっとズレている例え)!!!そのうち袖装着されないかな…ないな…

あとあと、剣がどれもカッコよかった〜〜〜!!!

猪王山の剣を一郎彦が動かして〜のところも、そもそも空中で鞘がバラバラッっと剣から落ちた時点でうひょ〜(歓喜)!ってなったんですが、そのあとの仕掛け、ぜんっぜん気付かなくてびっくりしました。

多分あそこにこーいうものを仕込んであーやってるんだろうな…と予想はできますが、今回は初見で展開も知らずに見てヒエ〜!ってなったので次は凝視しちゃおう。

でも熊徹が運ばれていく時は剣抜いてあげてほしい。刺さったまま運ぶの危ねえ〜!

赤く光る剣もカッコよかった凄かった!

剣が光るとは聞いてたんですが、剣って安易に光らせるとライトセーバーみたいになるというか、ちょっと面白くなりがち…だと思うんですけど、中にライトを仕込んでいるのに剣が分厚くならずにスマートな形状で、しかも刀身がピカピカツルツルじゃなくて汚しが入っているので発光しても汚しのおかげで色に濃淡がついて、金属の表面のテクスチャみたいに見えてリアルな燃える剣!って感じでカッコよかったです。凄い。あれは小道具さんを褒め称えたい。

あの剣がどこから出てきたのかも見逃したので次回しっかり見たいです。暗がりでセットされた?上から?床下に収納されてたのが立ち上がった?気になる〜!

そして盛大にネタバレの内容ですが(今更?)

クジラの表現が豪華でちょっと笑った。すごい。

大盤振る舞いだ。

クジラ3パターン出てくるのは流石に予想してなかった。

歌舞伎とかでやるような、何人かのキャストで操作する大きなパペットと、それと同じ(に見せた)ものを飛ばすためのワイヤーで吊ってレール移動する吊もののパペット(この幅を取るレールの動線に、半円の紗幕でスペースとっている舞台前の空間を利用していて納得でした!)、それからクジラを分解して大きな頭が横を向いたり正面から見たりできるようになったもの。

このパーツがバラバラになったり組み合わさったりして形を変えていくの、とても面白い演劇表現になっていて楽しかったです。

まさに精神世界というか、現実空間でないのがよく分かる。

例の友人の発言で確かにな、と思ったのですが、九太(蓮)ならまだしも、読んだこともない小説の表紙を見ただけの一郎彦の鏡の姿が何故白いクジラになるのか、ということ。

私は、あのクジラが出てくる一連のシーンは九太の視点を私たち観客が共有しているのではないか、という説に行きつきました。

渋天街の皆が現れるのは確か、クジラが消えた後な気がする…記憶が定かではないけど…。

闇に飲まれた状態の一郎彦の姿は不定形なもので、それは本当にクジラの形をしていたか分からない。

例えば楓や、他の人が外からあのシーンを目撃したとして、一郎彦と蓮の戦闘を目視はしてもクジラなど見えなかったかもしれない。

白いクジラは蓮、九太の視界を通した一郎彦の姿で、九太は「クジラはあいつの鏡」というけど、あいつ(一郎彦)は九太の鏡であるならば、白鯨は九太の鏡でもある。クジラは一郎彦であり九太自身である。という解釈で通るのではないかな、と思いました。

あそこまで台詞ではっきり、お前と俺は同じだって内容を言ってるし、そこまで大きくハズレてはいないと思いたい。

(※5/23追記 映画見ました!!!!クジラがっつり皆から見えてて草。

舞台の方はもう一回行ったらまた確認したいのでこの説はまだ捨てないけど(往生際が悪い)、いやじゃあほんとなんで一郎彦クジラになった!????クジラに思い入れとかゼロでしょ)

そして、クジラがまあ、綺麗なんですよね…ギルティ…。

映画の描写は知らんけど、普通、ああいう闇落ち変身形のシーンって、もっと暗くて黒くて、メラメラしたおどろおどろしい雰囲気に描写しません?

クジラ、めっちゃ透明だしキラキラだし、目だけ赤く光ってるけど、それが痛ましいくらい綺麗だし、斬られたあと、細かいガラスの粒みたいにキラキラ透明の破片(仕掛け的にはシャボン玉)になるんですよ……?

あれは…透明で傷つきやすいガラスの鯨だったじゃん………黒いモヤとかじゃなくて、透明で、キラキラの鯨が目赤くして襲ってくるの、いやつら…泣けますわ…みたいな…(とても泣いた)

ほら、一郎彦の衣裳も、シーンを追うごとに白からグレー、最終的に黒に変化とか舞台あるある演出してないし…。

(とか思って映画見たら、クジラは綺麗だけど闇の表現はしっかり真っ黒に染まってましたね。

じゃあ逆になんで映画クジラは綺麗なんだろうか。真っ黒の闇に染まった結果キラキラのクジラに…???※5/23追記)

最初から最後まで白い衣裳なのがね、舞台での衣裳の色が持つ意味はあまりに大きいことを我々ファンは知っているので…。

あと、九太の衣裳もわりと白っぽいのが良いですね…パンツの色は紺?っぽいけど、シャツとパーカーが白っぽいので、一郎彦と向かい合って立った時の共通項が視覚的に見えて大変に良い。

でも、闇に飲まれてる間の一郎彦の記憶がありません!って設定はちょっとご都合すぎるというか、エッそれで許されるの!?という感はあり。

「魔がさしたから」「酔っていたから」「記憶にございません」で力づくでまとめられちゃうと抵抗があります。一郎彦は好きだしつらいけど、でも闇に飲まれての行動も覚えていたうえで後悔、反省して周りも許すなり、どこまでか罪を償わせるなりすればいいのに、誰かに操られてたならまだしも、自分の心の闇に飲まれた暴走を、無かったことみたいにするのは処理が雑なのでは…。

少し話が変わりますが、人と人外を舞台上で描いた場合、観客の世界で受け取る時にそれは人と、別の特徴を持った人の話としても捉えられると、常々思います。

人とバケモノの話だけど、それは同時に人と人の話を置き換えて書いていることになると。

そう考えるとやはり、闇を宿すのが人間だけという設定には疑問が残りますが、人とバケモノというのは、人種、身分の違う人間同士と捉えられます。

人として生まれて、バケモノの世界で他所者として見られ、そこで育って人間の世界へ帰るとまた他所者になってしまう九太は、幼い時に外国へ渡り、数年後や大人になって生まれた国に帰ってきた帰国子女の方々の境遇ようで、

種族は人間でもバケモノとして生きてきてバケモノの世界をもしも追い出されたら、言葉(文字)も分からず生きる場所のない一郎彦は、例えるなら外国へ移り住んだ両親のもとに、現地で生まれ育った移民2世、3世の方々が両親の祖国に戻った時の状況よう。

もしくは、国籍の違う両親からハーフとして生まれた人々が、どちらの国の人からも、外国人として見られてしまうといった状況に置かれた人たちの姿が重なります。生まれ、育ち、身体的な特徴と知識、それらのギャップがそれぞれある中で、自分はどこに所属しているのか、という葛藤が、現実世界での問題とリンクして見えました。

人と人外を描く作品で、その違いが人と人にも当てはまり適用される物語であることを、意識されておらずおざなりに、あるいは差別的になっているものに出会うことがあるので、バケモノの子ではその点が比較的意識されていたように感じ、これも観ていてよく描けているなあと思った点です。

九太、一郎彦、二郎丸、それぞのキャラクターがとても深く丁寧に描かれていて魅力的でした。

あ〜〜〜〜〜まとめに入っていたのに、ここにきて書き忘れたセットの感想を思い出したんですが、猪王山の屋敷?を示す屏風、あれも大変綺麗ですね。竹の模様と、駆ける猪のシルエットは平坦に描かれていますが、それとは別にタタミイワシのような素材が貼られていて、キラキラと光が乱反射して見えるのが大変美しかったです。竹薮の映像とグリーンがかった照明効果もあって透明感のある美しいシーンになっていました。

熊徹のおうちと同時に屏風が下手から出てきて、一郎彦が父上を待っているシーン、九太たちのシーンが終わるのを待ってから次のシーンなので待たなくてはいけないと分かっていても、父上が来るまでのタイムラグが怖くて、ちょっとハラハラしますね…。一郎彦の内心の焦りや不安を観客にもお裾分けって感じですかね…まんまとハラハラしましたよ。父上優しかったけど。

あとこれは贔屓目かもしれませんが、屁理屈を言うと父上は嘘ついてないとも思えるんですよね。

「お前は私の息子だ」というのは、心からの言葉であると思いますし、これが母親だったら「私の息子」を「私の産んだ息子」と説明するかどうかでより具体的に言えますが父親だと難しい。

血の繋がりがあろうとなかろうと、お前は私の息子だし私はお前の父親である、という決意のこもった言葉だったのではと思います。

本人が過ちを犯したと言っているので、嘘をついたという意識はあるでしょうが。

(ちょっとだけ、パパは実のパパだけど、人間の女が産んだとか…?とか不貞を疑ってすみませんでした)

あと書き忘れたことないかな。

そうだラストの終わり方、「俺はバケモノの子!」で終わるのは綺麗なんですが、「バケモノの子!」は分かったけど、で、結局君はこの先どこで、誰として生きていくんだい?っていうのが示されずに終わった(気がする)のもちょっと気になりました。

映画ではもうちょっと描かれてるらしい?のでその辺も確認しなきゃな。

そもそもなんですが、蓮と九太というふうに、明確に名前を分ける必要があったのか、という疑問もあります。

今、今後誰として生きるのか?と書いたのは「蓮」と「九太」が名前を、そしてその名前を使う場所を分けてしまっているから、この先どちらを選ぶのか?と思ってしまったのですが、蓮は九太で九太は蓮なのに、分ける必要、ある?

個人情報だぞ!って名前言わないのは、今の子供らしくて自然な流れだったし、それを受けて熊徹が勝手に名前つけて呼んじゃうのも自然だと思うんですが、そもそも作品的に、彼の名前を分けることで彼の人格を2人に分ける必要って…?

強くなりたいと思ったのは蓮なのに、彼は蓮を捨てて生きたかったわけじゃなくて、強くなりたかっただけなのに、名前を変える…?

名前って、その人やものを定義するすごく大きなもの。簡単な音や文字でしかないけど、その人を定義して時に縛り時に支え、繋げるもの。

名前は1番小さな呪って安倍晴明(というか夢枕漠氏)も言ってるぞ!陰陽師の呪の話、大好きです。

千と千尋はタイトルの通りですが、千尋が異世界に迷い込み、湯婆婆に名前を奪われて「千」と新しく名付けられてしまいます。これは名前という自我を支えるもの、個人を形作るものを壊されることで、千尋、千は本来の自分を徐々に忘れていってしまいます。

ハクもやはり本当の自分の名前を奪われ忘れてしまっていて、それを思い出し、自分を取り戻すのが千と千尋という物語のテーマにもなっています。

じゃあ蓮に蓮という名前を捨てさせて九太になり、そして人間界では蓮に戻すというのは、作品上でどんな意図があるのだろう…と考えるのですが、いまいち良い理由や効果が分からないんですよね。

むしろ、人間に生まれてバケモノに育てられた、「俺はバケモノの子」が答えなのに、名前を分けてしまっているせいで、じゃあ彼は蓮なのか、九太なのか?と思ってしまう。

湯婆婆のようにバケモノの世界が蓮の名前を奪ったわけではないし、蓮もそれまでの自分を消し去って新しく別人として人生やり直すぜ!みたいな流れではなかったのに、何のために名前を…と、モヤモヤします。

蓮と九太を別人に分けてしまう理由や効果が、今後映画版を見たりミュも繰り返し観るうちに分かるといいなあ。

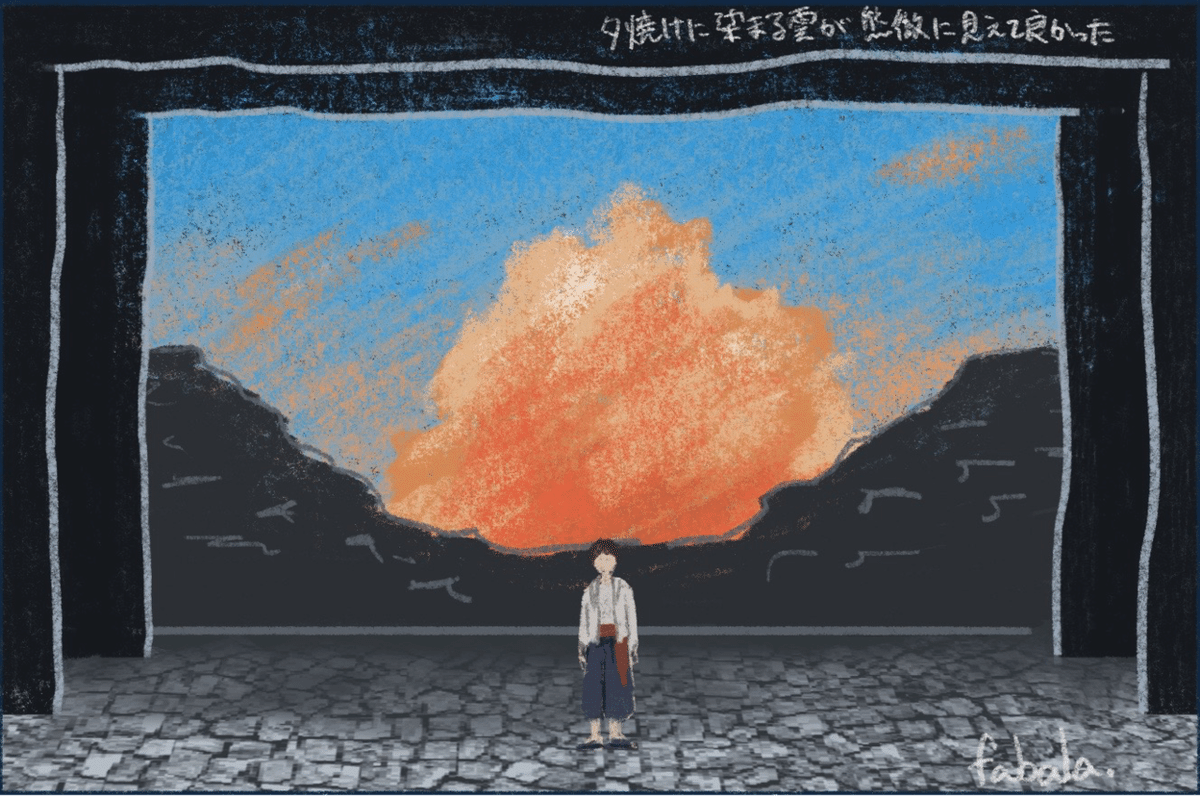

あとあと、最後のシーンでバックの空の大きな雲が夕焼けでオレンジ色に染まって、センターに九太だけが立っている画、とーーーーっても素晴らしかったと思うんです。

大きなモコモコした雲がドーンとあって、それが朱色がかったオレンジ色、つまり熊徹の色に染まっていることで、姿は見えなくてもそこに存在がわかる、熊徹がいる。って表現になっていて心の中でめちゃくちゃ拍手したんですが、その後に袖からワゴンに乗って本人ご登場しちゃってずっこけたというか、若干笑いました。いや出てくるんかい。

私的にはあれは蛇足だったかなと思います。

最後に2人が上下で並んで、剣を肩にかつぐポーズで終わらせたかったのは分かるけど、それをやるならどうにかセンター奥から熊徹が出てこれるようにしてシルエットで見えるとか、舞台が空っぽの状態を挟まずに、ずっとあった何かの台の上とかに、明かりの変化とかに紛れてスッと現れた熊徹がいるとか。

袖からガラガラってスライドしてきて、しかも、仕方ないけど死人なのにワゴンに手すりがついてるから余計に、なんか出てきたなぁ(笑)感があって…。

オレンジの雲で終わってくれてもとても良かったけど、それだと伝わらないんじゃ?というならオレンジの雲はいいから熊徹をもうちょっとスムーズに出してほしかったのは、あります…。

はあ…面白かったな…現代日本版ライオンキングといったところか…

ライオンキング観たいな…

現代の技術モリモリ!なバケ子も良かったけど、ライオンキングのセットとパペットは、アナログな演劇表現として本当に宝なので…

って思って土曜日なら有明と浜松町マチソワできるのでは!?とか考え始めています。落ち着いて観ようね。

長すぎる…長すぎるうえに、途中の見出しとか一切なく、今までみたいにテーマごとに話をまとめてすらいない。

思い出した順に書き殴りで、ネタバレ配慮一切なしで、しかも良い感想だけならともかく疑問不満もバリバリ書いたというこの、脳内垂れ流しの長文にお付き合いいただきありがとうございました。

次に何かの作品の感想書くときは、やっぱりちゃんとまとめよう。せめてシラノの時くらいには。

新しいロミジュリもまた色々探したいな

ていうかスケッチをもうちょっと入れるつもりだったんですけど、中々時間が取れなくてネタバレくじらと夕焼け雲だけになってしまいました。

そのうちしれっとスケッチが増えてるかもです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?