「バケミュの裏側」イベントvol.2 行ってきましたレポ

2月12日、ミュージカル「バケモノの子」の終演後イベント「舞台の裏側講座~バケミュの裏側、大公開!~」に行ってきました。

1月の同イベントに続いて2回目の今回は日曜日で、四季の会会員だけでなく一般からも申し込みが可能だったため、前回より参加人数が多く550人ほどの参加者がいたそうです。

第1回のイベントレポはこちら↓

今回も、司会進行してくださるのは舞台監督の矢武さん!

舞台部、照明、音響、映像スタッフさんたちも終演後にありがとうございます。

今回は2回目だからなのか?前回あった、スタッフさんたちのご紹介はありませんでした。

前回は平日のイベントで会員限定だったし、せっかく裏側講座なのだから本番に関わるスタッフさん、せめてイベント内で扱うシーンに関わるスタッフさんたちのご紹介があると良かったなあと思います。

実際にこのくらいの人がここに関わってます!って、こういう機会でないと想像する機会がない方も多いと思うので…。

公演を支えるスタッフさんがどのくらい、どこにいるのかは前回イベントのレポートに書いていますので良ければそちらもご覧ください。

今回のイベントも、前後半で内容が別れていたので、その順番にご紹介させていただきます。

「強くなる」の裏側で

前回イベントでは1幕2場の渋谷のシーンをお見せしましたが、というところから矢武さんのご説明があり、今回はその渋谷のシーンが終わるところ。

ビルのセット、路地を少年蓮が抜けていき、渋天街へと迷い込む箇所です。

前回のイベントとちょうど繋がる続きから!

半円形のスクリーンが降り、少年蓮が「強くなる」のナンバーを歌うシーン。スクリーンには美しいチーム●ボのような、天から垂れ下がる花の映像が映されています。

そしてナンバーが終わってスクリーンが飛ぶと、そこは渋天街の広場?になっている。

このシーンの、スクリーンの裏側、本番中私たち観客からは全く見えないその「裏側」で、何が起きているのかを見せていただけることに!

このシーン、歌う少年蓮の背後で、盆に乗って鮮やかな「花」の鉢植えと、「鶏」が紗幕の奥で上手から下手へと流れていきます。

転換の説明をいただく前に、その花と鶏を舞台前まで持ってきて見せていただけました。

鶏はとても尾が長く垂れている白黒の羽の鶏で、足元は青い台でふかされていました。台が青いのは、青いワゴンの裏側に窓のような棚のような、凹んだ部分があり、そこに乗せて回すためワゴンと同じ色になっているのだと思います。

「花」は鉢植えの中に照明も仕込まれているそうです。

では転換を、スクリーンが無い状態で実際にやってみましょう!ということで、「強くなる」の音楽の入りから、渋天街の飾りが完成するところまでをやって見せていただきました。

舞台監督である矢武さんが、普段本番中に他のスタッフさんたちに指示を出したり意思疎通のために使うインカムの声も、客席に聞こえる設定に音響さんがしてくださいました(ありがとうございます!)

矢武さんは袖に戻り、インカムの声が聞こえてきます。

「スタンバイ良いですか」「デッキOKです」「フライOKです」などなど、操作さんや転換に関わるスタッフさんたちのスタンバイ確認が行われ、

「スタンバイ、まもなく、転換!」のキュー(合図)で転換スタート。

「強くなる」の音源を流しながら行います。

しかし…!転換の細かい内容は説明のないまま転換が始まったので、その順番を追うのに必死で、いつどこから出てきたワゴンなのか分からないものや、今飛んでいったあの幕は何!?など、私が把握しきれないものもあったので、下記はなんとなくでお読みください。

では。

まず、説明内で「内盆」「外盆」などと言いますが、「バケモノの子」では床の円形部分が回転する「盆」が二重にある「二重盆」が使われています。

その内側の盆を「内盆」、外側の盆を「外盆」と呼んでいるそうです。

また、「スクリーン」は劇中で映像を映したり、紗幕のように透けて奥が見えたりする、センターの半円形のものと、その両脇を引き戸のように閉めて使うパーツで成り立っているセットのことを指しています。

舞台奥に背景映像を映しているスクリーンもあります。

両脇のスライドするスクリーンは手動だそうです。

では転換の内容に入ります。

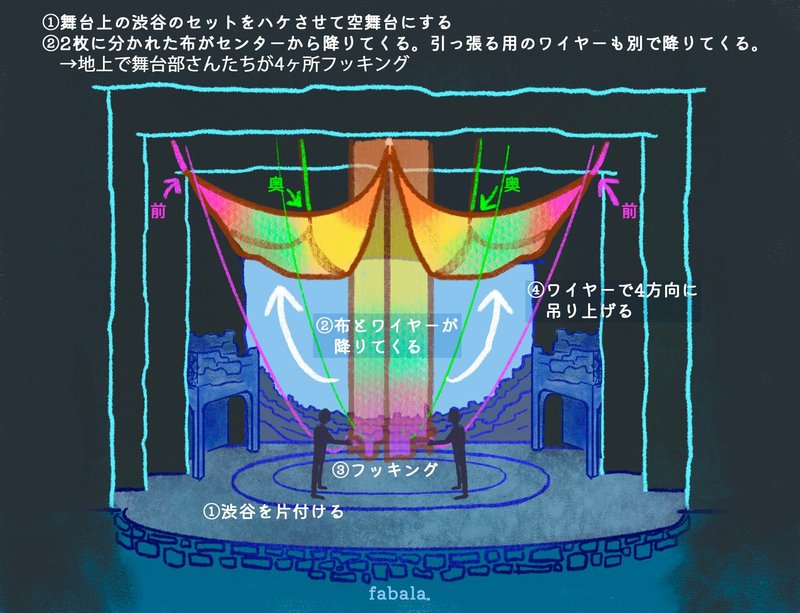

・まず、手前のスクリーンがクローズ状態になったら、渋谷のシーンで使っていたセットを袖の中にハケさせます。

・舞台上が空っぽになったら、センターから長い布が降りてきます。

布は2枚に分かれていて、それぞれに2箇所、計4箇所を、これまた上空から降りてきたワイヤーにスタッフさんたちが取り付けます。

(何人でやってたかは確認しそびれてしまいました…)

・4本のワイヤーはそれぞれ両端が手前、内側の2本が舞台奥の方から伸びていて、これを引っ張ることで布を吊りあげて飾りの形にしていました。

・その次に、今形を作った布の手前に、短冊状のカラフルな布の吊物が降りてきます。

・その間に、地上では先ほどの「花」と「鶏」を「内盆」にセットして、内盆を上手から下手へと回します。センターを超えて観客から見えなくなったらサクッと回収されていきます。

この方向、1幕ラストに青年になった蓮が「新しい旅」を歌いながら渋天街から人間界(渋谷)へ戻る時には下手から上手へ、逆方向に流れています。

・その間に(同時に色々動いていて追いきれない!)、

回転している「内盆」に干渉しない位置に置く地上のセットたちが続々と舞台部さんたちの手で置かれていきます(下手の青いワゴン、上手の階段やワゴンなど)。

下手のワゴンの中は渋天街になった時には反物屋さんのような飾りになっていますが、それもこの時間に、ワゴンの位置が決まり次第スタッフさんによって飾りつけられます。(この辺も関わってる人数わからないです)

・そしてインカムから聞こえる「4袖ダウン」のキュー。

えっ4袖?4袖ってどれ?と思っていると、キューの指示は聞こえなかったと思うのですが、1番奥のスクリーンのあたりで、黒い幕と白い幕が飛んでいくのが分かりました。あの幕たちはなんだろう。

渋谷のシーンは映像を使っていたから、飛んだのがスクリーン(白)と、その手前に黒い幕か紗幕があったのかな?と思いますが分かりません…。

「4袖」はその時は見逃したのですが、後から渋谷のシーンの写真と渋天街の写真を見比べて分かりましたので、図を参照ということで…。

上の図にはない幕が下の図では降りています。

そういえば渋谷のシーンは人間界だけど、3袖と5袖?の間を広く開けて、青いワゴンを斜めに置いてましたね!!!!

・その次ですが、この辺りも見逃して、どのタイミングで青いワゴンが組みあがったのか分からなかったです…(形的に、多分センター上手側のワゴンが、背面に鶏を乗せて回っていたものだと思います。背面にも造葉と花がびっしり付いていて凄かったです。あんまり見えないのが残念)。

色々見逃しましたが、地上物の飾り位置が決まると、スクリーンが飛ぶ前に黄色い屋根のついた屋台を出してきます。

屋台のセットは全部で3つあるのですが、残りの2つは役者さんが持ってきてくれるそうです。

・ここまで飾ったあたりで、「強くなる」後半、少年一郎彦の歌唱パートが終わり、手前のスクリーンが透けて、その左右のパーツが開き、センターの半円パーツが飛んでいって渋天街が観客にも見えます。

・そして音楽の終わりに合わせて、「渋天街」と書かれた、屋根付きの看板の吊物と、スクリーンよりも前の位置に降りてくる手前の層の短冊の吊物が降りてきて、渋谷→渋天街の転換完了です!

以上です。

本当に舞台上で行われていることを追うので精一杯でした…。あの1曲の「裏側」での作業量、すごい…。

何の作業を何人でやってるとか、どの袖から出てくるとか、全然確認する余裕がなかったしあの幕は何…。

前回はけっこう細かく説明して繰り返し見せてくださったのに…!

前回イベントの時、予定よりもスタッフワークを見せる時間、矢武さんのコーナーが長引いたと言っていたので、今回は短くまとめることになったのでしょうか。

せっかく裏側講座なんだからもっと矢武さんのお話が聞きた〜〜〜い(泣)装置や転換の話が聞きたくて来たんだよぉ

以上!前半でした。

ビーストモード!

後半は、本編で水牛のバケモノ、猪王山の一番弟子?を演じていらっしゃる新庄さんに司会をバトンタッチ!(このシーン終わった後も矢武さんが新庄さんの服を掴んで舞台上に一緒に居残らせてて微笑ましかったです)

前回のイベントの後半が白鯨のパペットの紹介だったので、今回これが来るのはなんとな〜く予想していたのですが、

「では渋天街のセットも組み上がりましたし、渋天街といえば!」ということで、1幕の熊徹と猪王山の一騎打ちのシーンで使用される「ビーストモード」と呼ばれるパペットについて紹介いただきました。

前回の時はこの流れでパペットが舞台上に並べられて解説からだったので、なんとなくそれを思い描いていたら、

「まず一度見ていただきましょう」ということでいきなり!

音源スタートで熊徹の「猪王山!まだ終わっちゃいねえぜ!!」が聞こえ、稽古着姿の熊徹役の伊藤さんが上手から登場し、続けて熊徹のビーストモードパペットも登場。変身です。

熊徹の咆哮に答えるように今度は下手側、舞台奥の青いワゴンとワゴンの隙間から猪王山役の芝さんが、稽古着姿で滑り込んできて(本番ではもともとその位置にいるので滑り込みはしない)(でもかっっっっっこ良かった〜〜〜〜〜!!!)、その背後から猪王山のビーストモードパペットも登場。

そのままビーストモードが解除されるまでの一連を実演してくださいました。

前脚を操作する両陣営、計4人のパペティアさんも稽古着だったので、本番の黒子(ブルーグレーだけど)衣裳じゃない分お顔がよくわかる状態でした。

熊徹と猪王山のお2人も、モフモフの着ぐるみのような衣裳ではなく楽なジャージ姿だったので身体の使い方がよく分かります。

その後、熊徹と猪王山役を含めた計6名のパペティアの皆さんのご紹介と、パペットの解説がありました。

1体のパペットを3名で操作し、後脚は熊徹と猪王山それぞれのキャスト。

前脚を担うのは熊徹側が青年蓮(大鹿さん)とカワウソのバケモノ(菱山さん)、猪王山側が青年一郎彦(菊池さん)と青年二郎丸(瀬下さん)。

猪王山陣営は親子チーム!!!仲良し…。

前脚のパペティアは外側の腕にパペットの腕を取り付け、内側の腕でパペットの頭(と繋がっているので背骨も)支えます。

更に、今回イベント中に説明はなかったのですが、おそらく2名のうちのどちらか1名の方が、下顎(口)の動きの操作も行なっているようです。

個人の好みと偏見(というか推し)により猪王山で描いています。

パペットは1体で27kgもあり、頭が4kg、前脚は1本で3kg、背骨は17kgもあるそうです!

片腕で頭を支えながら(ここに背骨の重みもかかる)、片腕で3kgの腕を操作して戦わなくてはいけないパペティアさんたちは、身体の片方に大きな負荷がかかり続けるため、長時間の稽古がとにかくハードだったそう。

白鯨のパペットと同じく、来日が叶わなかったパペットデザイナーのトビー・オリエさんとのリモート稽古が、通常の稽古の終わった後、日本は夕方、向こうは早朝の時間から行われ、何度も何度もやり直すため長時間パペットを操作しなければいけなくて大変だったそうです。

(この話をしている時もパペット装着し続けていたので、猪王山のパペットの頭が重くないように芝さんが前脚の2人の背後から持つのを手伝ってくれていました。父上…!)

背骨も17kgもあって重いうえに長く、浮いているためパペットが左右に揺れたり、背骨が捻れたりしないように後ろ脚のパペティアさんがバランスをとるそうです。この位置の人も背筋や腹筋が大変そうだし、この2人はビーストモードの前後も激しい殺陣を行なっているから、それも大変そう…。

長い背骨は、後ろ脚のパペティアさんが頭と前脚に近づくとシルエットが大きく膨らみ、離れると背骨が湾曲したラインを描いて低く伸びます。

このシルエットの変形を利用して、力がどこにかかっているか、どちらが押しているのか、引いているのかを表現されています。

頭や背骨から生えている太い毛はシリコンで出来ていて(イベントではプラスチックと言われていましたが、ムック本のトビーさんのページにシリコンとあったのでこちらで書かせていただきます。)、中には針金が通っているそうです。

この毛は1本1本植えられていて、中の針金のおかげで、ある程度反発があり、柔らかなシリコンで1本ずつが自由な動きをしながらも、元の形に戻ります。

腕などに描かれた細い毛も、1本1本手作業で描かれているそうです。

ハーネスは席がちょっと遠かったのとオペラグラスを出し忘れて細かく確認できていないのですが、後ろ脚のパペティアがリュックのように背負って(腰も固定されている)、背中に留め具が4箇所ほど付いているようでした。

背中への固定はスタッフさん2名で行い、熊徹のパペットは最後に吹っ飛ばされてハケるため、その動きよりも少し前に解除してあったのが印象的でした。

猪王山は余裕を持って自ら変身を解くので、解除した後に猪王山役が前脚の2人の肩に手をポンと置いて「解除が終わったのでハケて良し」の合図をしているのが印象的でした。

前脚や頭についても詳しく見せていただき、

表情の微妙な変化を演出するために「歯を見せない、下顎で歯が隠れる口の閉じ方」と、「歯が見えるくらいの口の閉じ方」があり、これらを使い分けることで、歯を食いしばっていたり、威嚇していたり、呼吸、咆哮など、様々な表情をパペットに持たせているそうです。

前脚のパーツは肘と手首の部分が可動する作りになっていて、操作するパペティアの肩とパペットの肩が同じ位置にくるようになっているそうです。ちなみに前脚の2人は、パペットの毛で前が塞がれて視界がとても狭いそうです(これは猪王山側の菊池さんからのコメントで、猪王山のパペットは特に熊徹よりも毛が長いので写真などを見ると確かに視界が塞がれていそうに見えます)。

内側は二の腕のあたりに留める箇所があり、パペットの肘から下はポケット状になっていて、その中にあるグリップで、パペットの手首を動かしているそうです。

猪王山のパペットは蹄を立てて地面につけていることが多いので、ほとんどずっとグリップを握っている状態らしく、とても大変だとのことでした。

パペットの腕の部分に比べ、手首から先のパーツは発砲ウレタンという弾力のある素材で作られていて、それによって手首を動かした時、動きがしなやかに見えるそうです。

地面に多く当たるパーツでもあるので、柔らかいパーツの方がパペットにもパペティアにも床にも、ダメージが少ないのかなとも思いました。

手首の可動域が2つのパペットで違い、熊徹の手は大きく動きますが猪王山は蹄のため、可動域が狭くなっているそうです。

また、これは説明された訳ではないので気のせいかもしれませんが、下顎の動きも2体のパペットで違うように思いました。

猪王山の方が支点があって円弧で動き、熊徹の方は縦にガバッと開いているように見え…たのですが気のせいかもしれません。

稽古のはじめの頃は、3名の動きを合わせるためにパペットなしで動いてみたり、前脚の2人が肩を組み、後ろ脚の1人が前の2人の肩に手を置いて動いてみるなどもしたそうです。

前回のイベントでの白鯨のパペットの説明でも、パーツが分かれていると大変で、繋がっている部分があった方が一体として動きやすいというお話があったので、慣れるまでは繋がっている部分が多い方が感覚を掴みやすい、ということがここでもそうなのだな、と思いました。

前回の内容と繋がってちょっと気持ちいい。

また、最初の飛び出すタイミングや、力を込めるタイミングを合わせる、文字通り「息を合わせる」ために、声かけも行っていて、「うおおおおお!」といった唸り声を、特に猪王山側の陣営では出しているそうです。

そんなお話があって、じゃあパペットなしでもご覧いただきましょう。ということでパペットなしでもう1度同じ箇所を実演してくださいました!

「懐かしいね」「稽古の頃みたい」と口々に言う皆さんと矢武さん。

トビーさんが、パペットはあるけれど、それ以上にパペティア自身の想像力を使って、ビーストモードのバケモノの筋肉の重みや、力を入れる箇所をイメージして演技をするようにとおっしゃっていたそうなのですが、パペットなしで見ても、前脚と後脚の距離が開いているのに3人が繋がって大きなシルエットが見え、熊徹側の3人と猪王山側の3人の距離の違いや重心の違い、足の運びから、どちらがどう押しているのかが見えて感動しました。想像力と表現の力は凄い…!!

そして最後に、じゃあここまでを振り返ってもう1度パペットありで…お願いできますか?と、終演後のプリンシパルたちに3回も殺陣を強いる強気のイベント。

が、熊徹、猪王山役のお2人のサービス精神とノリの良さで「どこからやる?殴られるとこから?」「この辺?」「それって最初から!?」「いいね最初からやろうよ」「そこからやりたかったんですよね(汗)」「動き足りなかったんだよね」といった流れで、ビーストモードより前の喧嘩スタートの殺陣から見せていただけることに…!!!

終演後なのに本当にありがとうございました。

最後にもう一度出てきた矢武さんが「良いものを見せてもらいました」と仰っていて、観客の心の声を代弁してもらったようになっていましたが、本当に良いものを見せていただきました。

キレッキレの殺陣から、ビーストモードまで、これでもか!と言うほど見せていただいて大変に贅沢なイベントでした。

帰り際には、前回同様今回もロビーで小道具展示が行われ、前回はハロウィンのかぼちゃ頭があったのが今回はゾンビの頭、前回は九太と一郎彦の刀だったのが熊徹と猪王山の刀など、内容を変えて展示されているのを拝見できました。

今回の裏側イベントもとても楽しかったです。四季さんありがとうございました。

東京公演千秋楽まであと1ヶ月と少し。段々実感が湧いて寂しくなってきました。

最後まで無事に、公演が止まることなく駆け抜けられますように。

あと少しですが劇場で拝見できる機会を大切に、また足を運びたいと思います。

ここまで読んでくださった方もありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?