二子玉川 本屋博、素晴らしい空間でした。

渋谷から田園都市線で10分強、二子玉川という街で、1/30と2/1に「二子玉川 本屋博」というものが開催されていた。

このイベントは、東京を中心に40の本屋が集まって、本を売ったりトークショーをしたりといった「フェス」だという。大学の授業でこの話を聞いて興味を持ったので、僕も2/1に行った。今回はそのレポートというか、感想というかを綴る。

二子玉川駅の改札を出て右に曲がると、すぐに会場があった。駅近で屋根がある立地。バス停や商業施設と駅の中間地点にあり、たくさんの人が通る場所だ。

写真・会場入り口の様子

入り口にドカンと移動型書店を持ってくるのはカッコ良いと思った

写真・案内図

正直あまりみやすくはなかった

僕が最初に驚いたのは、その人の多さだ。土曜日の昼過ぎということもあったのだろうが、入り口のところにも人だかりができているような状態であり、なかなかお店にも近づけないような状態だった。

街中でやっている青空市のような規模を想定してしまっていたことを申し訳なく感じる。

そんな中、人混みをくぐり抜けると、神保町の古本まつりのようで、少し違う景色が広がっていた。近代的な建物に囲まれ、可愛らしい傘や、カレーをだすキッチンカーなどを見ると、現代の「映え」的な趣向も感じる。

店を出している本屋も形態はさまざまで、新刊を扱う店もあれば古書店もあり、またトートバックなどの雑貨を中心に扱う店もあった。しかし、それらが「本」という主題からそれていることはなかった。

写真・混雑する会場

現代っぽい

僕は美術館でなかなか絵の目の前にいけないような調子で会場内を一周した。そこで感じたのは、店員さんと客の距離の近さだ。

客として来ている人は、業界のことを知っていそうなおじさまや、買い物ついでに立ち寄ったお母さまがたが目立ったが、若いカップルや小さい子供を抱えた親なども多かった。そのような、幅広い客層に対して、書店員は自分の店のことや本のことを語っていた。僕もこの人と話してみたいと感じた。

ざっと会場を一周し終えた僕は、目星をつけたお店に行くことにした。

ところで、僕が今回の本屋博で意識していたのが、「本に何か手を加えて売る」という考え方だ。例えば、この本屋博以外で言うと池袋にある梟書房の「ふくろう文庫」のような、書籍の内容を隠したり、あるいは目立たせたりすることで性格を際立たせて売るというやり方だ。

この本屋博でも、そのような売り方をしている本屋さんに目星をつけていた。

一つ目に目星をつけていた本屋は、本の中のテーマないしはキーワードを三つあげて、カバーにそれだけを大きく書き、タイトルなどを全て伏せるという売り方をしていた。

このお店は最初に行った時も、戻った時もおじさん二人がずーーっと店員さんと話していたので少し萎えてしまったのだが、ワード選びのセンスが非常に心を揺さぶってくるものがあった。たしか、「ベーコン」なんてのがあった気がする。最近ベーコンエッグを食べていないことを思い出した。

二つ目の店は、少し簡易的なものではあるが、小説の最初の一文をカバーに書き、タイトルなどの情報は全て伏せるというもの。そして、「読んでみてください。一文目とイメージはあってましたか?」みたいな添え書きが店頭にあった。

写真・買ったもの1

中身は安部公房『箱男』でした。せっかくだし読む

この売り方の、僕的に面白かったところは、内容を少しだけ見せてはいるんだけれども、そのほかの情報は梱包で完全に封殺しているところ。一店目のは結局手に取れば中身が読める格好になっていたので、そこが少し残念だったが、こちらは買うまで教えないぞという根性が垣間見えた。

でも、これって本の歪なところを逆手にとっているってことかなとも感じた。基本的に世の中にある商品というものは使ってみる前に買うことになる。コップが思ったより飲みにくいとか、時計が思ったよりカチカチうるさいとか、そういう煩わしさとともに人は生きているような気もする。そう考えると、本っていうのはとても親切だし、逆にこういう機会を使って僕たちに「煩わしい本」ってこういうことだよ、と教えてくれているのかもしれない。

そして、何と言っても、この形態は電子書籍そのものなんですよね。前友人と話してたことと結びついてハッとしたんですけど、電子書籍の本って、中身をほとんど見れずに買うことになる。この売り方は、そういうことを紙の書籍でやることで僕たちを試しているのかなあとも感じた。

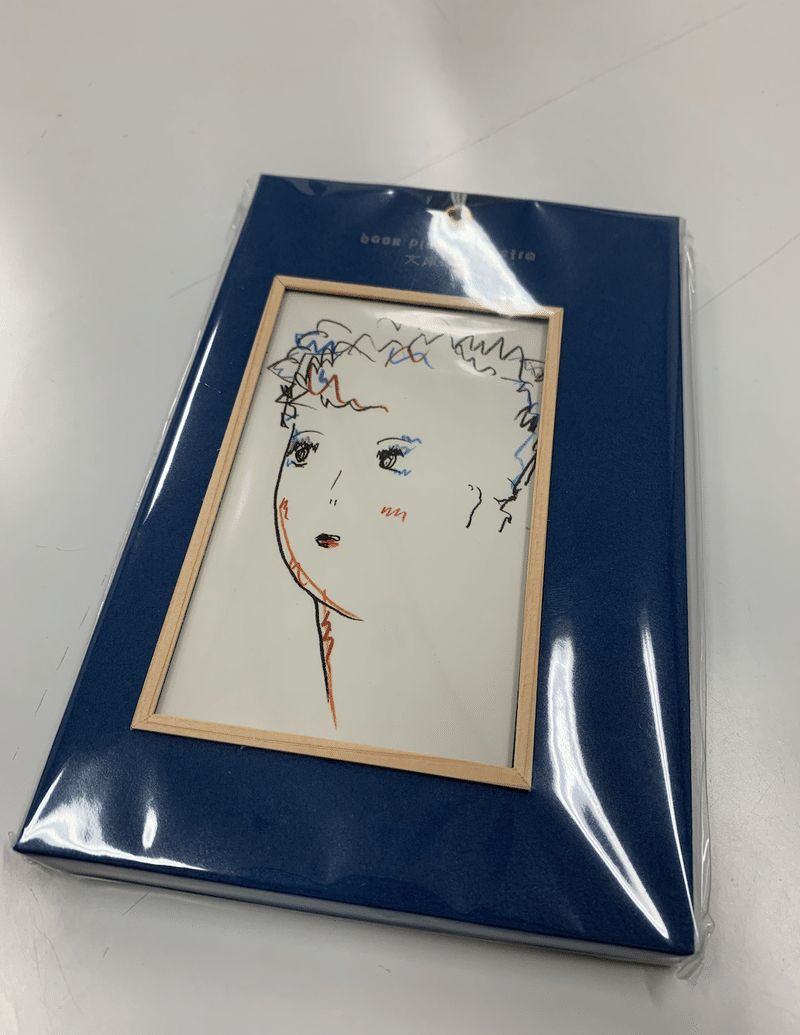

そして、最後に行ったの、3店目が売っていたのは、「文庫本画廊」と銘打って、文庫本の装丁の絵を枠で囲って、あたかも絵画作品のように梱包しているものだ。これは、あらかじめ話を聞いていたものだったが、みてみると、そして話を聞いてみると俄然興味が湧いてきた。

お店の前に行くと店員さんが「文庫本画廊」について丁寧に説明してくれた。「絵がバレたくないから改定されたものや絶版のものを選んだ。それゆえにあまり量が作れなかった。」というお話が印象に残った。

このお話で感動したのは、「バレたくない」という考え方だ。これは一見、「これみたことある!」みたいな反応でお互いが冷めてしまうことを避けるという理由だと感じるが、それよりも、絵というものだけで判断させることで全く新しい本と出会うきっかけを与えてくれていることがすごいのではないかと思った。

先ほどの最初の一文を見せるのは、結局買う人の趣味やセンスなどに引っかかるものを選ぶことになるだろう。しかし、絵であれば、本の内容とズレが生じてくるだろう。

この本を売っていた「book pick orchestra」さんは、モットーとして、「本と人との新しい出会い方をデザインする」というのを掲げている。この「文庫本画廊」はまさにそれを形にしたものだなと感じた。

店員さんもとても優しい方だったし、絵も気になるのがあったし、ということで一点購入。

写真・買ったもの2

箱の作りもとても丁寧。あと、少し僕に似ている気がする。

といった感じで僕の本屋博巡りはいったん終了。「本屋の本当」という公式のガイドブック的なものも購入して退散。

しかし、二子玉川という街にせっかく来たのだからもう少し楽しみたいな、と思った僕は、本屋博会場の少し奥にあった、「蔦屋家電」も覗くことにした。

入って店内を一周。こりゃあすごい。

本を中心に、家電、スタバ、イベント、なんでもありの商業施設。しかし、どこか統一感のあるイメージ。そして何と言っても若い方が多い。若い夫婦っぽい人などが多い。スタバも本を読んでいる人が多い。すごい。

ここでも一風変わった本の売り方をみることができた。一つ目は「文額」。本を額縁に入れて、飾れるようにしたというもの。中身も交換可能。少しかさばるが、迫力もあって良い。

ちなみにこんなところで紹介もされてました。

二つ目が「大丈文庫」。大乗仏教を思い出す。「これを読んどけば大丈夫!」みたいな本を店員が選んで、袋に入れて販売している。でも、これも中身は取り出せる形式。そこでやっぱり止まってしまいそうな気もする。

といった感じで、蔦屋家電も終わり。何か買いたいと思いながらもグッとくる本を見つけられずに退散。

蔦屋家電を出ると、二子玉川についてから2時間くらいが経過していた。とても時間が過ぎるのが早かった。

写真・上からみた本屋博

日が落ちかける時間だったが、まだまだ盛況。

まとめ。

まず、二子玉川という街はとてもいい街だなと思った。おじさんおばさんもいるし、若者もしっかりいる、バランスのいい街だった。そして、その色々な世代を巻き込めていたのがこのイベントだった。

本と出会うきっかけを作るにはこれ以上があるのかというくらいに感じる。例えば、神保町など本のイベントをやっている街は多くあるが、それは「わざわざ行く場所」になる。それでは本から離れた人を取り込むことはできない。

人々が日常的に通る場所で行う。カレーの匂いが漂ってくる。

家電のそばに本がある。スタバのそばに本がある。

本と出会う場所を作るっていうのは、こういうことなんだなと思いました。

最後に

大学が春休み期間に入りました。ですので、更新頻度を高めていく所存です。どうぞ、よろしくお願いします。

フジタ

本もっとたくさん読みたいな。買いたいな。