三間飛車vs居飛車 #1

はじめに

2018年度頃からプロ棋界で流行してきている三間飛車。本記事では定跡を作成するにあたり、三間飛車vs居飛車(特に先手三間飛車)に関して知識整理のために、気になった局面等についてアウトプットすることを目的とする。

実戦例に関しては実戦例の説明(上)→実戦例の棋譜(下)の順番で掲載。分枝は符号多め。

5筋不突き穴熊の減少

かつて三間飛車対策の決定版だったが、トマホークと2枚銀急戦によって減少。トマホークは振り飛車が端歩突き越し+居飛車が5筋不突き穴熊の時に発動できる。

参考: [杉本和陽、さわやか流疾風三間飛車 、マイナビ将棋BOOKS、2019、pp.143-212]

参考: [しめりけ、あぴまる流将棋定跡シリーズ 今日から捌ける三間飛車④: ノーマル三間飛車vs.5筋不突き穴熊 端桂作戦/基本編、2020]

参考: [しめりけ、あぴまる流将棋定跡シリーズ 今日から捌ける三間飛車⑤: ノーマル三間飛車vs.5筋不突き穴熊 端桂作戦【発展編】、2020]

参考: [石川優太、攻める振り飛車 三間飛車トマホーク 、マイナビ将棋BOOKS、2021]

端歩突き越しにトマホーク系統の作戦

2枚銀急戦は端歩の交換が入って居飛車が5筋不突き穴熊の時に発動できる。振り飛車が端歩を突き越した形と比較して居飛車側の手が遅れているので、▲3六歩~▲3七銀に代えて▲1七桂を優先すると、居飛車に穴熊以外の囲いを選択された時に、振り飛車が少し損をする。

端歩の交換がある形で2枚銀急戦

【穴熊を攻略する銀多伝】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) January 23, 2023

こちらは銀を足早に繰り出していますが、これ単騎では穴熊を攻略する糸口が見出だせません。

なので、☗36歩からもう一枚銀を繰り出します。これが優秀な作戦ですね。この後は、☗37桂→☗35歩で持ち歩を入手して、端を攻めるのが楽しみです。#今日の将棋ウォーズ pic.twitter.com/LXax2gtSpG

ただし、三間飛車側が▲5七銀型(特に後手番の△5三銀型は手が遅れる)を目指して▲5六歩(△5四歩)を急ぐ場合には、依然として5筋不突きタイプの駒組みは有力な選択肢の一つである。

▲5六歩を急ぐ手に対して5筋不突き穴熊は一案

△5三銀型左美濃 #1

無条件で石田流に組めれば、三間飛車側が満足の分かれである(図 B-1)。従って、石田流に組ませない駒組みか、組ませる代わりに大きな成果を上げる駒組みが居飛車側には求められる。

参考: [小倉久史、プロの実戦に学ぶ 三間飛車VS左美濃、マイナビ将棋BOOKS、2020、pp.8-25]

基本的に石田流に組めれば三間飛車側の作戦勝ち

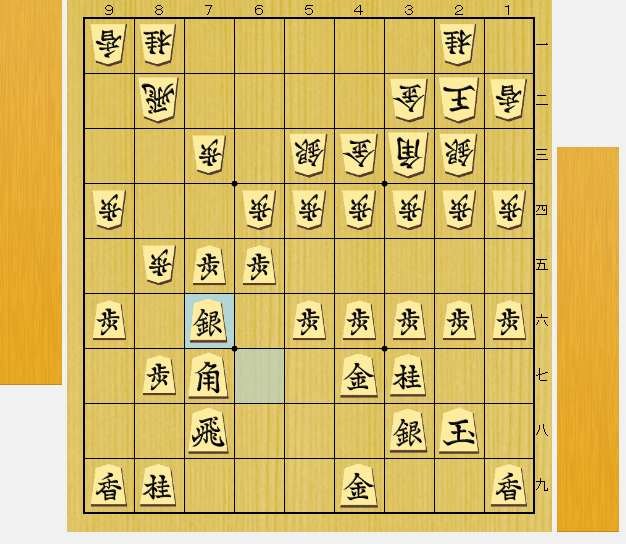

先手の▲6七銀に対して△5三銀で対応する△5三銀型の左美濃の場合、図 B-2が想定される局面の1つである。

以下の記事は図 B-2を理解する上でとても役に立つページ。

https://note.com/preview/nafe394268eac?prev_access_key=05e9aab4dc31e4a6296b2f85013f7c65

図 B-2以下▲7五歩△3二銀▲5六歩に

1.△4四歩▲4六歩△4三金(図 B-3)の進行例は、2020年~2021年前半に多く指された。

これは現在でも有力な三間飛車対策の一つであるものの、居飛車側を持った際の懸案事項が何点かある。1つ目は△5三銀~△4二角の手順に対する▲7六銀~(▲6五歩)△5三銀▲9七桂~▲8五桂である(図 B-4)。

手順に振り飛車の左桂が捌ける

"先手三間飛車vs後手居飛車の序盤"

— Masaki_F (@F_Masaki97) October 12, 2020

(cf.20200618_西田_梶浦)

△5三銀保留にこだわる理由は、三間飛車側が飛車先の歩を切らないで▲7六銀~▲9七桂~▲8五桂のときの居飛車側の対応が難しいから pic.twitter.com/3acAka5Mg6

"攻めの組み立て"

— Masaki_F (@F_Masaki97) April 1, 2022

(20220321_dlshogi_HoneyWaffleBook_v100x8 kuroyume@floodgate)

URL https://t.co/eEq1pt5IQH

△5三銀~△4二角に▲7六銀~▲6五歩△5三銀▲9七桂~▲8五桂への居飛車の対応方針 pic.twitter.com/0FP6RUUmus

2つ目は居飛車側が△4二角~△6四銀ではなく、銀冠や穴熊へ発展を急ぐ手に対して、振り飛車側が▲6五歩~▲6六銀型を目指す展開である。▲6五歩の将棋の展開は複数あるため一部を取り上げる。

①まずは石田流~飛車交換を目指す方針。下記リンクのような展開が考えられる。

本譜は石田流への組み換えだったが、▲9七桂~▲8五桂もあった。

②図 B-3以下▲3六歩△9四歩▲3七桂△1二香▲6五歩△6四歩▲同歩△同銀▲7六銀△6二飛▲6八飛△6五歩▲4七金△2四歩▲2六歩△1一玉(図 B-5)は考えられる手順の1つであり、先手としては▲8八角~▲7七桂~▲8五桂or▲6五銀や▲4五歩△同歩▲同桂で戦いを起こしていくこととなる。

▲6五歩に△6四歩と反発する展開は序盤で千日手にはならない

③図 B-3以下▲3六歩△9四歩▲3七桂△2四歩▲9六歩△2三銀▲4七金△3二金▲2六歩△1二香▲6五歩△6四歩▲7六銀(図 B-6)のような▲6五歩に△6四歩と反発する手順も考えられる。

これには

a.△6二飛▲6八飛△1一玉▲6四歩△同銀▲6五歩△5三銀▲8五銀(図 B-7)や

b.△6五歩▲6八飛△6二飛▲6五銀△1一玉▲6四歩△2二金▲7四歩(図 B-8)

などでどうか。評価値的にも実戦的にも良い勝負であると感じる。

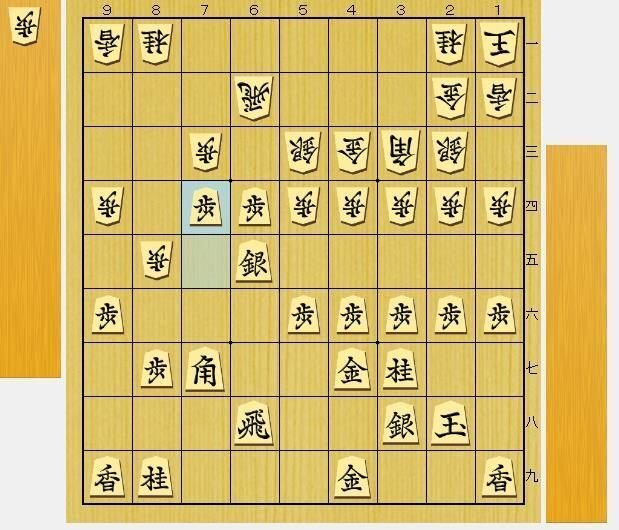

居飛車側は、可能な限り△4四歩を後回しにする指し方もある。それが、図 B-2以下▲7五歩△3二銀▲5六歩に

2.△2四歩(図 B-9)である。

繰り返しになるが、手がとても広いので一例を取り上げる。図 B-9以下

1.▲3六歩から持久戦を目指した場合、△6四歩▲3七桂△4二銀(図 B-10)

▲3七桂に△4二銀と引けるのが大きい

a.▲2六歩△6五歩▲8八飛△7四歩▲6五歩△7七角成▲同桂△3三角▲6六角△7五歩▲3三角成△同銀右▲4六角△5五歩▲同角△9二飛(図 B-11)や

b.▲4六歩△2三銀▲4七金△3二金▲2六歩△1二玉

イ.▲5九角△6五歩▲7六飛△6六歩▲同銀△6五歩▲7七銀△6三金(図 B-12)

ロ.▲7六銀△3一銀▲2七銀△2二銀▲3八金△4二金右▲9六歩△9四歩(図 B-13)などでどうか。形勢は難しいが、振り飛車に負けずとも劣らない堅さを保ちながら角道を開けたままなので、△4四歩と比較して振り飛車の動きを牽制できる。

戻って図 B-9以下

2.▲6八角△6四銀(図 B-14)という進行もある。

図 B-14以下 互いに手が広く

1.▲7四歩~飛車先交換

2.▲4六歩~持久戦

3.▲3六歩~持久戦

等、様々な展開が考えられる。考えがまとまっていないため今回の記事はここまでとする。

おわりに

新年度に入ってからとても忙しいため、#2以降の更新ができるか分からない。加えて、図 B-14の進行の経験がほとんどない。本記事はあくまでもBackgroundであって、本当は早く△5三銀保留(の左美濃)のメリット・デメリットに繋げていきたいのだが、Twitterもしくは定跡ファイルにまとめる形になるかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?