#AOR

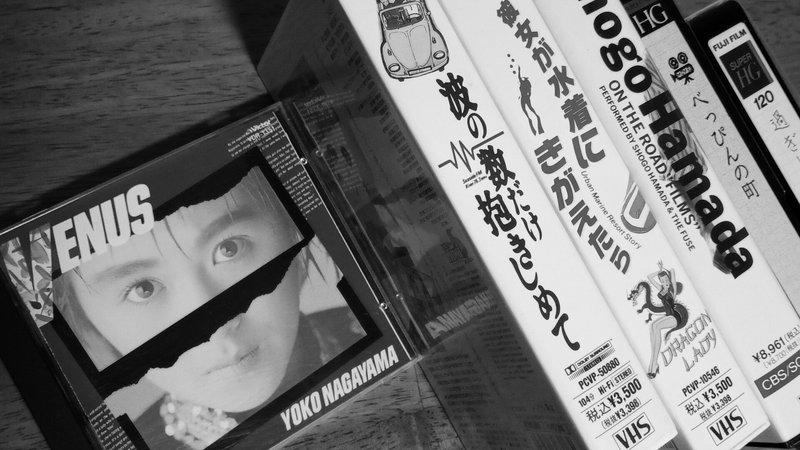

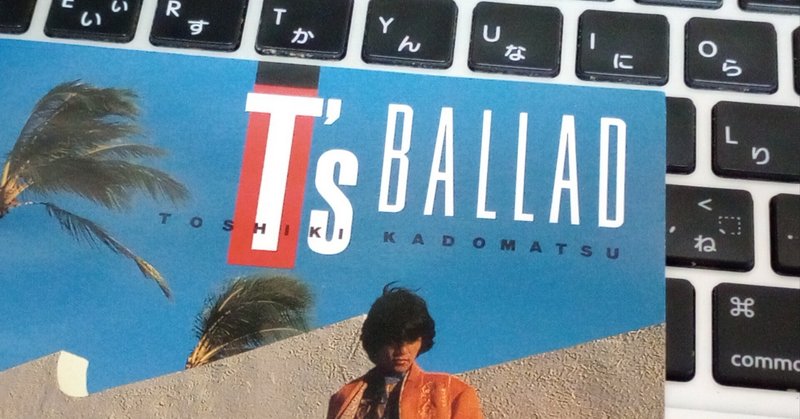

角松敏生 SEA LINE "RIE"

1987年リリース・1st インストゥメンタル・アルバム "SEA IS A LADY" 収録曲 CM曲 きわめて夏イメージ。 以前も書いたけど、70〜80年代は冷夏だったらしく、今よりだいぶ涼しかった印象がある。今のような暑苦しい夏にはサザンのほうがマッチするね。 "SEA IS A LADY" は当時はレーザーディスク版もあったらしい。 この頃に友達がよくクルマで角松敏生をかけていて、初めて存在を知ったが、この曲は知らなかった。 "SEA LINE" を聴いていると、なんか小林克也の声が聴こえてくるような気がするけど、そういうバージョンはなかったですよね(?)

Gloria Estefan & Miami Sound Machine "Anything for You"

1987年リリースアルバム "Let It Loose" 収録曲 1988年シングルリリース いい感じ。80年代の夕暮れに聴きたい。 グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンといえば例の激しいやつしか知らない感じなのだが、こんな素敵な曲があるんだなと。なんとなく聴いた覚えのあるような、ないような。 しょっちゅう書いているが「80年代になんで洋楽を聴かなかったのか??」というのがかなり大きな後悔である。聴いていれば今はもっと豊かな毎日になっていたはずだ。 (・・・JPOPが良すぎたということにしておく) とはいえ、FMラジオ、TVCM、ドラマ、映画、カフェバー、ディスコなどで日常的に耳にしていた洋楽80sだから、聴いていないのに懐かしい。 今回とてもナイスなYouTubeプレイリストを見つけた。 おそらくMTVを見ていたような人には、おなじみのミュージックビデオばかりだと思う。 https://youtube.com/playlist?list=PL8NVbI3ifBL8seMBRQHwwhhyFqMDTDHAt&si=cmioWYPZ1jt7WfRg

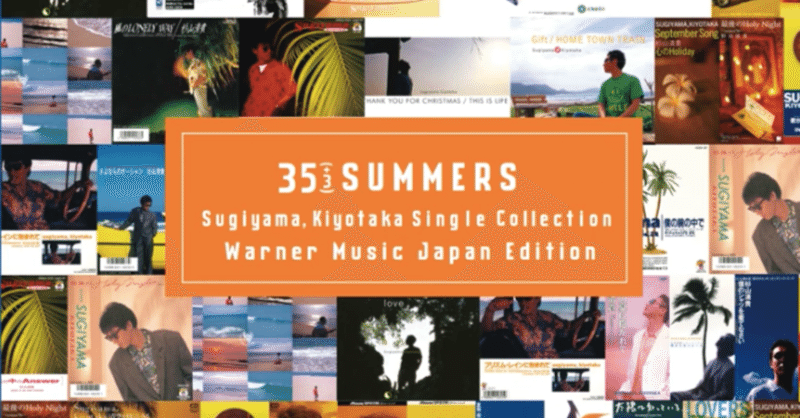

杉山清貴 "long time ago"

作詞:松井五郎 作曲:杉山清貴 編曲:松下誠 1986年リリースアルバム "beyond..." 収録曲 杉山清貴&オメガトライブは林哲司の世界でシティポップそのものだったが、独立したあとは杉山清貴の世界に入っていった。この曲などはAORと言ってよいのでは?と思うような雰囲気がある。 "beyond..." ではやはり80年代の透明感が際立っていて、オメガトライブ的な要素もあったように感じるが、徐々にそれは変化していった。 近頃の日本のポップス・ロックには遠い過去を振り返るような楽曲が少ないように思う。例を挙げてと言われても挙げられない。 楽曲の世界から「人生の1ページ」のようなストーリー性が無くなったと感じるのは自分だけだろうか。