対話は本質的に「良い」ものではない:対話を生業にすることについて

この短い文章はもともとあるZINEのために書いたものだが、そのZINEが発刊されることがなくなったので、ここに載せることにする。この文章の裏の狙いはある政治家の政治活動を批判することだったが、この「批判」がその政治家だけでなく、現在の社会における「対話」という言説の用いられ方に一石を投じるものとなればよい。

この文章は今年(2023年)の5月に書かれた。

✳︎ ✳︎ ✳︎

僕は昨年の8月からそれまで通っていた大学で、対話プログラムを担当するフェローとして働いている。そして、そのフェロー職も今月末で終わろうとしている。そんなタイミングではじめての仕事について振り返る機会があってもいいのではないかと思った。大学の対話プログラムでお金をもらうという経験はそうそうないと思うから、書き残しておいても役に立たないにせよ、いくらか価値はあると願っている。それもそうだし、この仕事のなかで考える時間が多かった「対話」というもの、あるいは概念について考えてみたいとも思った。

まず僕が働いている大学の対話プログラムについて少しだけ説明したい。それは「Barefoot Dialogue」という名前で、直訳すれば「はだしの対話」ということになる。文字通り裸足で対話を行うのかというとそうではなく、家に上がるとき靴(あるいは靴下)を脱ぐように、いままで自分が持っていたものを置いてきて対話に参加しようという意味がこめられている。いかにも日本的な表現だな、と思ったあなたは鋭い。じつはこの対話プログラムを発案した僕の上司のパートナーは神戸で生まれ、18歳までそこで過ごしたという。その影響もあってか、Barefoot Dialogueには多少なりとも日本的な価値観だったり思想(そんなものがあれば)が含まれていると僕は踏んでいる。

実際には、10−12人の学生が2人の学生ファシリテーターと対話のグループを組み、2週間に1回、1時間半の間、対話に参加する。対話は夕方に実施され、対話のまえには家庭料理をみんなで食べる。そのあと、イントロダクション、サルート(真面目な感謝タイムみたいなもの)、そしてコモンコミットメントの紹介と進む。コモンコミットメント(common commitment)というのは、一度対話に参加したことがある人はわかるかもいしれないが、「グラウンドルール」のようなものだ。つまり、参加者が守るべきルールのようなものだ。ただし、コモンコミットメントはルールではなく(どこかで聞いたことのあるフレーズ)、あくまでも参加者が必要だなと思ったときに使うツールのようなものだ。全部で12個あって、それぞれがふんわりとした言葉遣いで構成されている。「ふんわりとした言葉遣い」とはどういうことかというと、たとえば最初のコモンコミットメントを読めば感覚が掴めるかもしれない。

”Come as you are, open to change”

直訳すれば「そのままで来て、変化に開く」となるが、全然しっくりこない。もし翻訳に自信があるという人はぜひ僕に連絡して挑戦してみてほしいが、さすがの僕でもこのようなふんわりとした英語の文を12個、日本語に訳すことは困難を極める。翻訳はさておき、いまのコモンコミットメント(コモンコミットメントだと長いので「コミットメント」と略そうとしたが、あまり文字数が変わらないことに気付いたので、コモンコミットメントさん(誰?)のためにもそのままにしておこう)は対話における重要なメッセージを含んでいる。それは「はだしの対話」の由来にもつながることで、対話する空間に入るまえに靴を脱ぐという当たり前のことが難しいことを示唆している。

すこし脱線するが、なんのために対話をするのか、一度考えてみてほしい。対話をすることで喧嘩している友達と仲直りしたいのか。対話によって難しい交渉の妥協点を探りたいのか。政治的な対立を解決したいのか。いろいろ「対話の意味」は考えられると思うが、Barefoot Dialogueにはそのどれもあてはまらない。Barefoot Dialogueにはあくまでも意味はない。Barefoot Dialogueに参加することでなにか得られるという確証はない。ただそこには対話に参加した人たちがいて、その人たちがなにかしら感じたり、感じなかったり、学んだり、学ばなかったりする、という事実だけがある。もうひとつのコモンコミットメントを紹介すると、「Seek Meaning over Agreement」というのがある。「同意より意味を探そう」という文言にある通り、意味は対話のなかで参加者がつくりあげていくものであって、それは対話をするまえに存在しない。

この話がさきほどの「ありのままで来て、変化に開く」というコモンコミットメントとどうつながるのか。対話のまえに靴を脱がない人、つまり対話になにかしらのゴールや利害関係をもってきている人は、すでに対話になんらかの意味を求めてしまっている。そのゴールや利害関係というのは、たとえば「政治的な信念・主張」や「自分がほかの参加者に対して権力をふるいたい」というものだ。もちろん脱げない靴というのも存在して、それはたとえば自分のアイデンティティだったり自分の経験だったりする。しかし、脱げる靴は脱いでおこうというヴァルネラビリティ(vulnerability:「傷つきやすさ」、「可傷性」) のない対話はBarefoot Dialogueにおける対話の定義に照らせば、対話ではない。それは「対話」だとしても表面的なものでしかない。「対話」が良い意味で使われているときは、かならずその対話が始まるまえになにかしらの狙いが隠されていると思っていた方がいい。なぜなら、対話は本質的に「良い」ものではないからだ。

最後にジュディス・バトラーの言葉を引用して終わりにしたい。

「他者が近くにいるという根本的で自分の意志によらない事実を、もし私自身が否定することによって自分が『自律している』という概念を築き上げるのなら、私は自律という名のもとに自らの身体を形づくっている社会的条件を否定していることになるのではないだろうか?」(『生のあやうさ: 哀悼と暴力の政治学』、p.59)

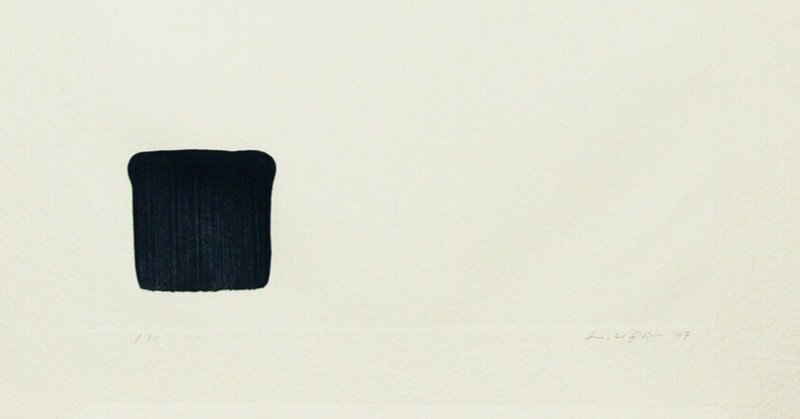

※見出し画像:李禹煥、Dialogue (2007) より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?