九九の新しい覚え方の提案

毎年11月頃になると,Twitter上に「かけ算の順序問題」があがる。

一種の風物詩だ。

それがなぜか今年はいつまでも続いている。まあ,たまたま私のところに流れてくるだけかもしれないが。

「みはじ」や「モルグリコ」,教えていないやり方で書くとバツ というのも続いている。

かけ算の順序問題と「教えていないやり方で書くとバツ」については,小学校の場合,ある程度わからないでもない。

なぜかというと,「わからない子が多い」からだ。

ちゃんと「ルール」を教えて,まずはその通りにやらせないとできるようにならない,という現実がある。

ただ,問題は,その「まずは」の部分にあると思うのだが,今回のテーマはそこではなくて(いずれ書くことになるだろうが) 九九の覚え方 である。

九九は小学校2年生の2学期に習う。そう。11月頃だ。

まずは,かけ算がどのように導入され,九九の指導がどのように行われているかを,教科書で見てみよう。

なお,あくまでも教科書での話である。

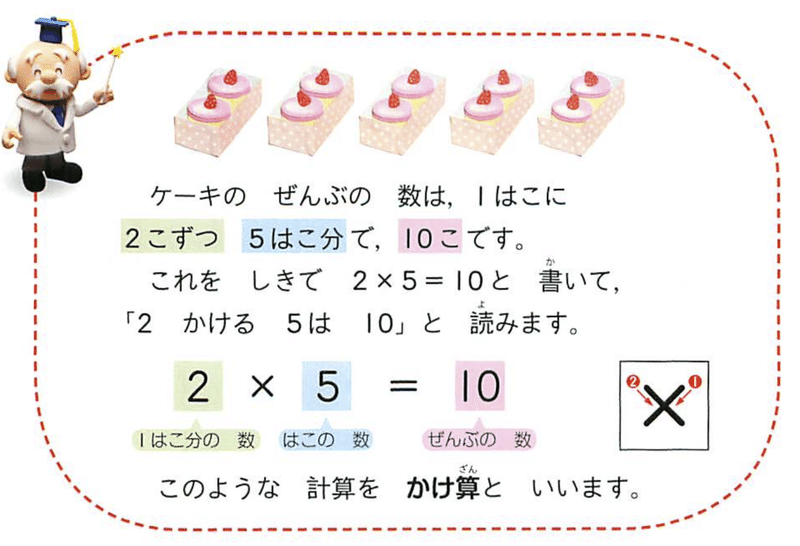

九九は,「かけ算」の単元として,次のように導入される。学校図書の教科書の例である。

ここの,「ずつ」「分」が,かけ算順序固定派の根拠なのだが,今回はそれはテーマではないので置いておこう。

要は,グルーピングして,グループがいくつあると全体でいくつか,という考え方である。

では,「個数」(整数)でない場合はどうするか,という話になるが,それも今回のテーマではないので置いておこう。

今回のテーマは,このようにして導入されたかけ算を九九で覚えていく,というところである。

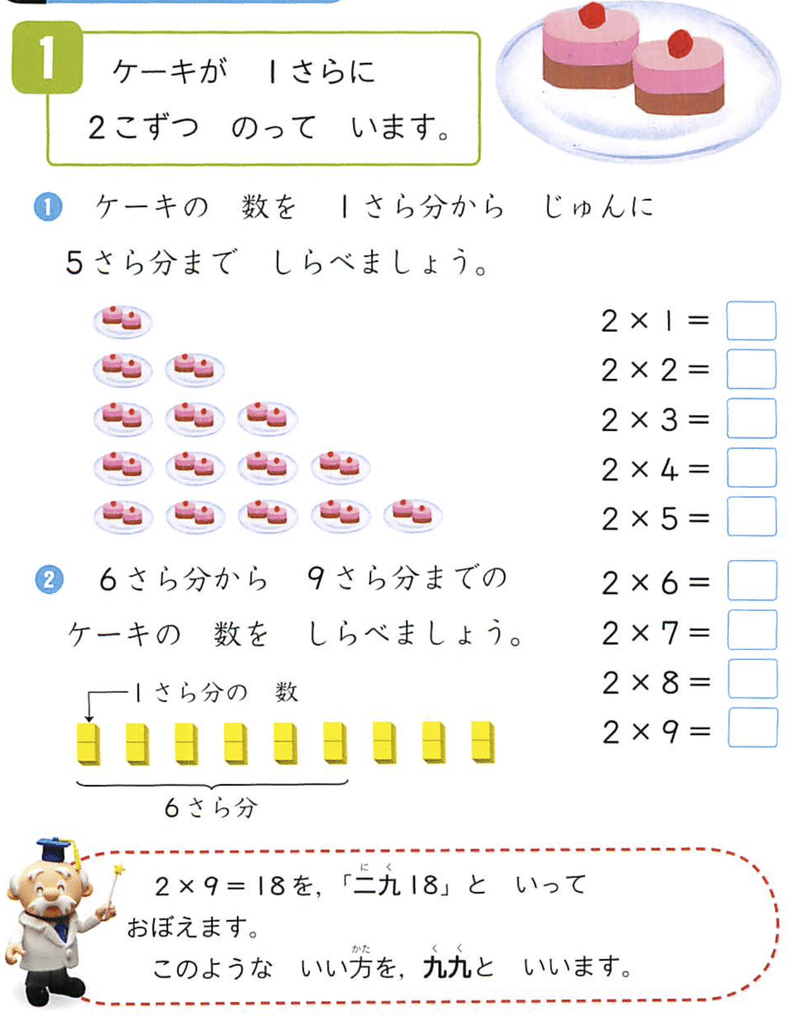

九九は「2のだん」から始まる。

以下,3のだん,4のだん と進んでいって,9のだんまで,「九九の言い方」を学ぶ(覚える)のである。

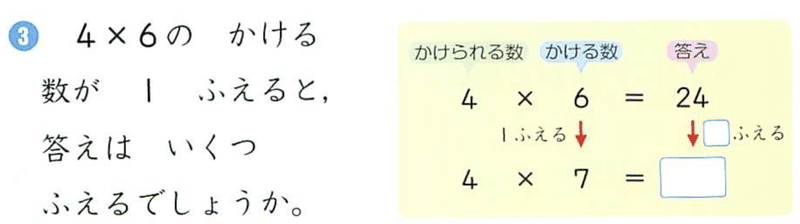

実は,学校図書の教科書の場合だが(ほかの出版社のものは手元にない),こんな問がある。

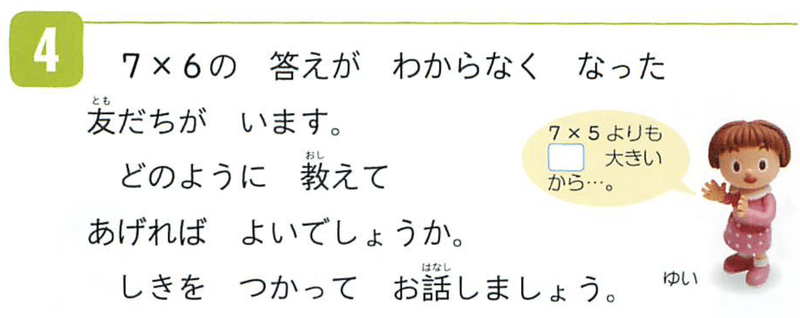

7のだん には次のような問いがある。

4のだんでわかったことを使えば,この問いには答えられるわけだ。

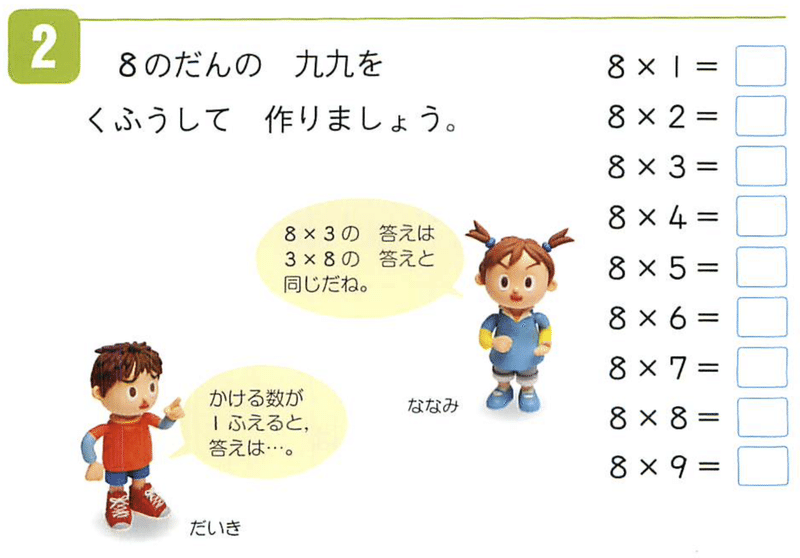

8のだんには,つぎのような問いがある。

ななみさんは,かけ算が可換であることを示している。

だいきくんは,4のだんや7のだんでやったことをここでもやっている。

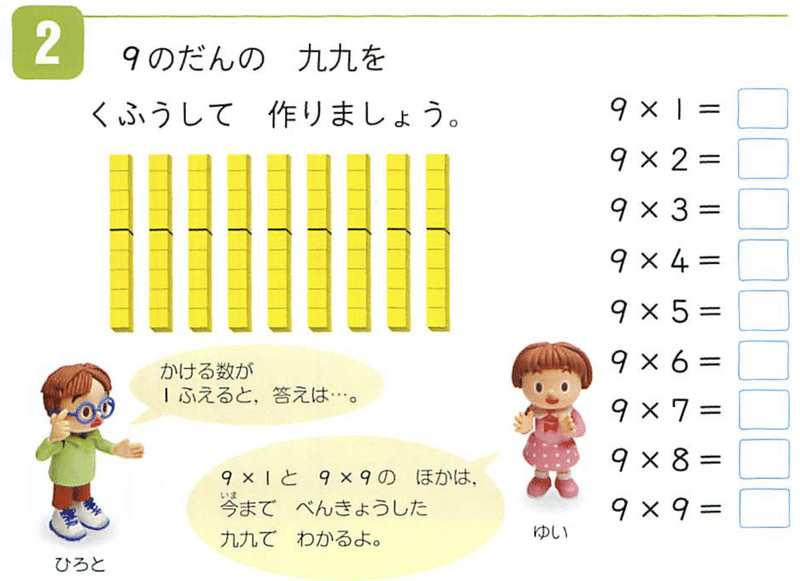

さらに,9のだんでは,つぎのようになっているのだ。

ここで,ゆいさんが言っていることはきわめて重要だ。

ゆいさんが言う,「9×9」もひろとくんの考え方でわかる。

九九を覚えるための「考え方」は,ここに集約されていると考えられるのだがどうだろうか。

7×6を忘れたらどうするの?

7×5=35 を覚えていたら,それに7を足せばいいよね。

それなら,九九を暗記する必要はほとんどないではないか。

7×6 は 7つをまとめたグループが6つ というもともとの概念を理解していれば,その場で数えてもいいわけだし,覚えているものがあるならそこから数えればいいのだ。

可換ということも知っておけばよい。

実際,私もこれを使っている。

実は,9のだん はあまり覚えていない。

「はちしち」ときかれたときに,パッとはでないが,「しちは」と同じだから,で答える。

あれ?「しちは」ってなんだっけ,と思えば,しちしちしじゅうくだから・・・ で出る。

ところが,世の中は「九九を覚える」でいっぱいだ。

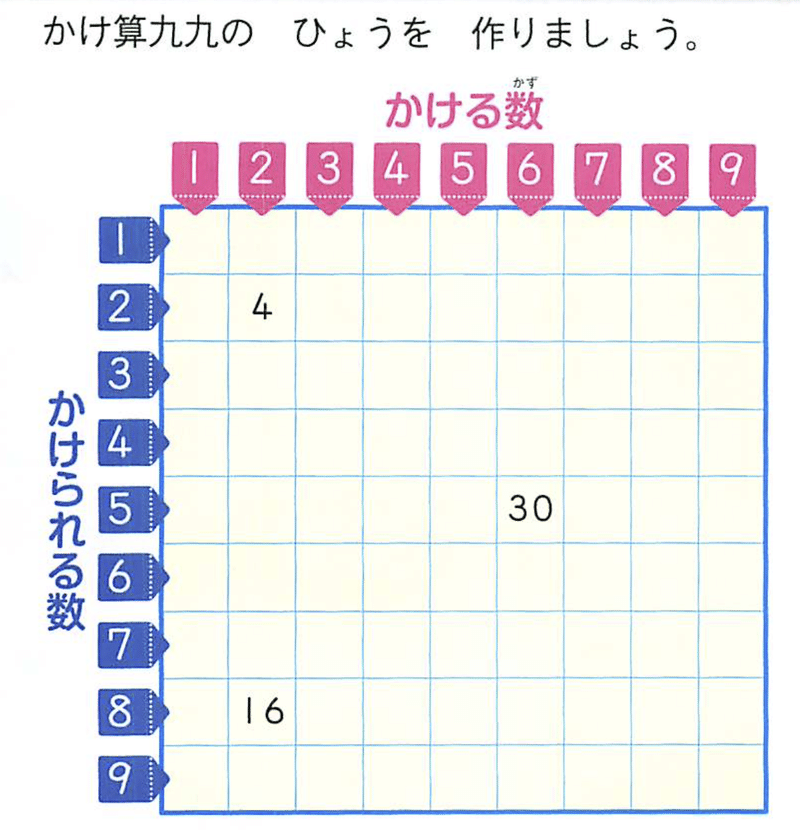

九九を覚えるために,「九九の表」というものがある。

これを用いて,次のような学習もする。

しかし,私はこの「九九の表」こそが九九ができない元凶だと考えている。

九九の表でなにか発見しようというのは「いろいろ考える」という点ではひとつの探求活動だろう。

しかし,それをやったからといって,九九を覚えることにはつながらないし,忘れたときの手助けにもならない。

九九の表を使って九九を暗記しよう,では,忘れたときに手が出ない。

実は,前述の「忘れたときの対処法」には,きわめて重要な前提がある。

それは,数の順序性である。

整数が,1,2,3,4,5,6・・ と順番に並んでいる

という状態の認識である。

そんなことあたりまえだと思われるかもしれないが,これはこの先,数直線の考え方(3年生),さらには負の数(中学生)につながっていく基本的な概念である。

この,数の順序性についての概念が,九九の表にはない。

この表をいくらいじり回しても,数の概念の理解にはつながっていかないのではないか。せめて,10×10の表にすべきだ。

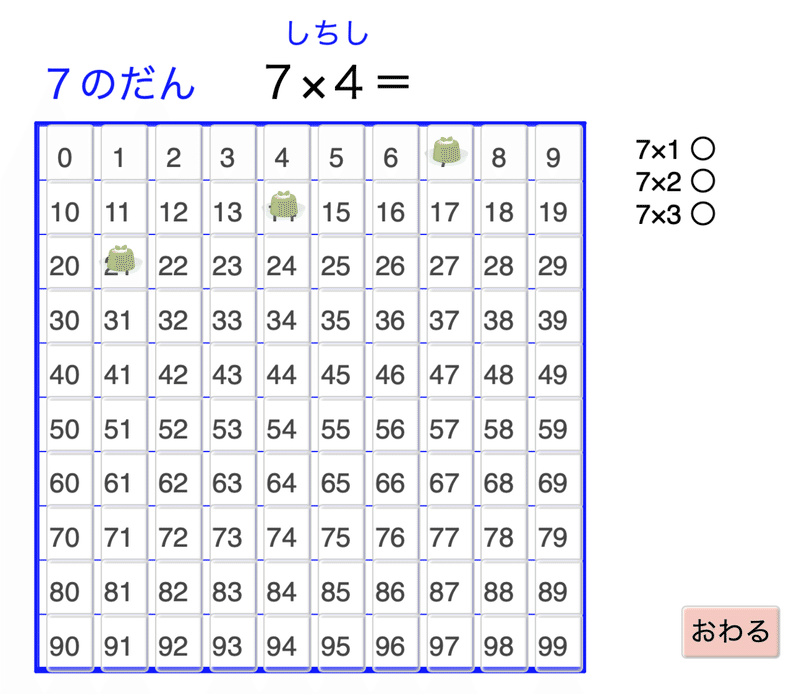

そこで,新しい九九の覚え方を提案したのが,Web上にのせた練習である。

このような図になっている。(7のだん)

答えの数をタップ(クリック)する。

問題の出しかたは,正順,逆順,ランダムから選べるようになっている。

覚えていなくても数えていけばよい。

やっているうちに,だんだん覚えてくるだろう。

数直線にはなっていないが,やりながら,数がならんでいることや10進数の表記についても自然に身についていくことを期待している。

九九を覚えるのに,ただ言葉を唱えて覚えるのではなく,視覚的に数の位置を覚えようという訳である。

こうすれば,「唱えかた」を忘れても,図をイメージして数えればよいのだ。

そうすれば,九九を覚えていなくても,九九がわからないということはなくなるのではないだろうか。

このソフトは,小学校の先生と相談しながら作ったもので,実際に使ってもらっている。

だれでもWebにアクセスすれば使える。

アクセスカウンタはついていないので,今までにどのくらいの人がこのページを見つけて使ったは不明。こんな図ややりかたは,小学校算数のどんな参考書を見ても出ていないから,超超マイナーだろう。

しかし,私は効果を信じている。(新興宗教?)