作品を段違いに良くする鬼フィードバックとは⁈ 作品を磨くための”自己フィードバック”講座イベントレポート

ひとりで創作活動をしていると、作品の良し悪しの判断基準がブレそうになったり、自作品を客観的に見られているか心配になったりすること、ありませんか?

今回noteでは「作品の質をもっと高めるための自己フィードバック」をテーマに、イベントを企画しました。講師は、任天堂宣伝部を経て、現在デザイン会社NASU(なす)の代表である前田高志さん。前田さんはこれまで、専門学校やオンラインコミュニティ「前田デザイン室」で、若いデザイナーの作品に対し数多くのフィードバックを行ってきました。

今回は、そのフィードバックの技術や事例をまとめた本『鬼フィードバック デザインのチカラは“ダメ出し"で育つ 』の出版記念イベントでもあります。前田さん流の自己フィードバックはデザインだけでなく、文章やイラストなどあらゆる創作に役立つもの。そのTipsをぜひご自身の創作活動に取り入れてみてください。このレポートでは前田さんの金言をレクチャー風にしてお届けします!

▼アーカイブ動画はこちらでご覧になれます

登壇者紹介

「鬼フィードバック」の「鬼」って何?

前田さん まず、本のタイトルにもなっている「鬼フィードバック」とは何なのか? をご説明します。これは、ディレクターとデザイナーの間で「フィードバックのやりとり(ラリー)を鬼のような回数行う」という意味。本の中でも、私と前田デザイン室メンバーのデザイナーがバナー制作の過程でラリーしています。このやりとりが半端なく多く、超高速。

デザイナーはそのラリーの中で、自分が考えていることをどんどん文章やデザインにして出していきます。本を見るとわかると思いますが、デザイナーのその時々の感情や魂の叫びみたいなものがあふれ出ている。

こうした鬼のようなフィードバックラリーを繰り返すことで、デザインはもちろん、デザイナーの力量が磨かれていきます。他者からフィードバックをもらうと「こんなところも徹底的に追求できるんだ」とか「もっともっと何回も直そう!」って思うことができる。ぼくは「心の中に鬼をもて」って言うんですけど、その気持ちが自己フィードバックにも欠かせないと思っています。

前田デザイン室のメンバーが作ったバナーデザイン。Before(左)とAfter(右)の間では、ディレクターとデザイナーの間で鬼のような回数のフィードバックラリーが行われた

フィードバックは「お客さま目線」と「デザイナー目線」で

前田さん フィードバックをするときに必要なのは2つの目線をもつこと。1つは「お客さま目線」、もう1つは「デザイナー目線」です。ではこの2つの目線をどんなときにどう使うのか。

作品づくりを家の建築にたとえてお話しします。家づくりのはじめはまず「お客さま目線」で土台づくりに注力。基礎をちゃんとつくらないと、あとからどう装飾をしても、ゆがんだ家ができてしまうので、しっかりした土台づくりがとても大切なんです。方向性を明確にし、そのデザインを受け取ったお客さまがどんなふうに感じるのかをイメージしてフィードバックを繰り返します。

次に、家の全体の形、壁や屋根をどういう風にするかを考える。このときに「デザイナー目線」でものを見ます。形として気持ちがいいか、全体のバランスはとれているか、色調は合っているかなど、感覚的な視点で判断する。そしてときどき「お客さま目線」に戻って全体を見回すことも大事です。

「気持ち悪い!」を大事に

前田さん では具体的に「デザイナー目線」ってどんなことなのか。それはつまり「違和感を見つける」ということなんです。みなさんは以下のスライドを見て何か気持ち悪いと感じる点があるでしょうか?

僕は「気持ち悪」と「さとの」の文字間隔が違うのでとても気持ち悪いと感じます。「さとの」の方が文字間が狭いんですね。もしいま違和感を感じなかったひとでも、いったんこの違和感を知ってしまうと、きっとこれから世の中にある文字の間隔やバランスが気になるようになると思います。まずは違和感を見つけることを大事にしてください。

「最悪のお客さん」コントで自分ツッコミ

前田さん 自分の作品の違和感を見つける方法はいろいろあります。僕なら、Webでしか使わないバナーなんかも原寸大でプリントアウトしたり、反転させたり、光源を変えたり、時間をおいてから見直したり。生活動線上の壁に貼って偶発的に見ることもよくします。客観的に自分の作品を見られるようになるからです。

「お客さま目線」も利用します。家族などの身近なひとに見せて、そんたくのない意見をもらう。うちの妻はズバズバ言ってくれるので助かってます。あと、嫌いなデザイナーがつくったんだと想像して作品を見ることもしますね。そうすると、自分の作品に対してもめちゃくちゃするどいダメ出しができます(笑)。

あと、よくやるのは「七色いんこ」。アイデアの出し方について書かれた『考具』という本にある方法です。手塚治虫の『七色いんこ』という漫画をもとにしています。舞台上でどんな役柄にも化られる天才役者(実は大泥棒)の話なんですが、このようにキャラを使い分けてコントみたいなことをやってみるんです。「最悪のお客さん」になりきって、お店で自分の作品を何気なく手に取っている場面を想像してみる。そうすると「字が小さくて読みづらいなぁ」とか「何の商品だかわかんないよ」とか文句がたくさん出てくる。クレーマーのように。そうやって頭の中でブツブツ言いながらつくった作品はクライアントからすごく評判が良いですね。

noteを書くときのコツ「さあ、メガホンを取れ」

前田さん 僕がフリーランスになって最初にはじめたのはブログを書くこと。その後noteでも書いていますが、文章は自分の思想やこだわりを伝えるのにとても役立つツールだと思っています。

でも、僕は文章を書くことに対してコンプレックスがありました。そこで発想を変え「映画監督になろう」と考えたんです。映画監督として文章を書くならタイトルが1番大事。「読まないと損」だと思われる、インパクトのあるタイトルをつけるようにしています。Twitterでnoteの記事の告知をしますけど、タイムラインは高速道路のように超高速で流れて行ってしまうので一瞬で目をひく必要があるんです。

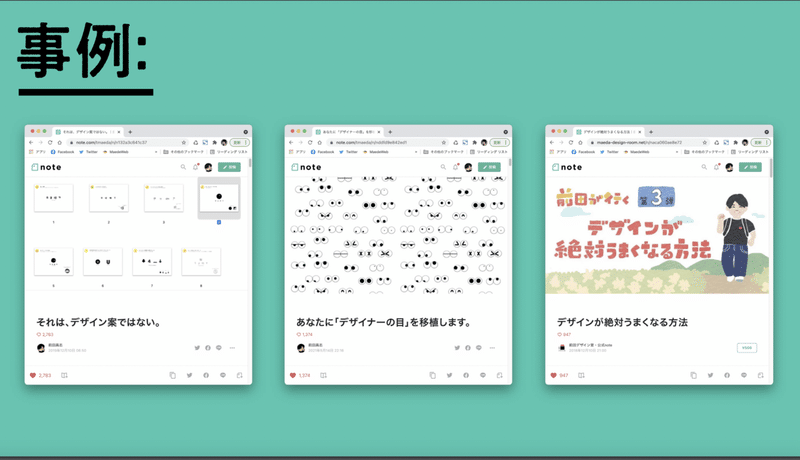

前田さん&前田デザイン室のnote。「それは、デザイン案ではない。」や「あなたに『デザイナーの目』を移植します。」などのタイトルが強く印象に残る

本文は短い文でわかりやすく、見出しや太字を使って見やすくします。そして起承転結の転のところでショッキングな言葉を見出しにもってきて、最後までおもしろく読み切ってもらえるようくふうしています。映画と同じで、爆破シーンがあったり、かっこいいナレーションや決め台詞があったりした方がたのしめますよね。

それとぜひやってほしいのは、書いているひとのキャラクターをちゃんと出すこと。かっこいいキャリアはなくてもいいんです。ただ人柄がわかった方が、読んでもらえやすいし、好きになって没入されやすいんじゃないかと思います。

フィードバックの蓄積は財産になる

前田さん 最後にお伝えしたいのは「フィードバックは財産」だということ。僕も任天堂で働いていたとき、上司からたくさんの厳しいフィードバックをもらいました。いまの自分の判断基準は、そのときのフィードバックで成りたっていると実感しています。

ですからみなさんも、上司や先生に「鬼フィードバック」の話をして、ぜひ1度自分にも鬼フィードバックをしてほしいと言ってみてください。意外とこころよく引き受けてくれるんじゃないでしょうか。また『鬼フィードバック』本には僕がフィードバックする際に気をつけていることも書かれていますので、ディレクター側の仕事をされている方や最近部下、後輩ができたという方は参考にしてもらえるとうれしいです。

***

アーカイブ動画では、事前に応募者から抽選で選ばれた方のnoteに前田さんが「鬼フィードバック」を実践しているパートも見ることができます。また、視聴者からの質問に前田さんが答えてくださっている部分も収録されていますので、ぜひご覧ください。

司会を務めたディレクター並木と前田さんで、終了後に記念撮影

text by いとうめぐみ