人はなぜガレット デ ロワを食べるようになったのか。その歴史。

ガレット・デ・ロワとは

1月6日の公現祭(エピファニー)にフランスで食べられるお菓子のことである。その構成は、パイ生地の中にアーモンド風味のクリームが挟んであり、表面の模様は、太陽や麦、葉模様など自然への感謝を表すものが 伝統的。年が明けるといっせいにフランスのお菓子屋さんやパン屋さんで、紙でできた王冠といっしょに売られ、それを買って家族や友人たちが集まり、何人かで切り分けて食べる。最近は、1月6日に限らず1月中であればいつでも食べることができる。

太陽模様

葉模様(ローリエ。勝利を示す)

麦&葉模様

ガレット・デ・ロワのお楽しみは、このお菓子に隠れているフェーヴという小さい陶器の人形を、当てること。当たった人は、その日、王冠をかぶり、「王様」または、「女王様」になることができ、みなから祝福される。また、王様や女王様になった人は、相手の「女王様」になるべく女性、または「王様」になるべく男性を選んで2人が祝福される。

公現祭(エピファニー)とは

キリストの生誕を聞きつけて、東方からバルタザール、メルシオール、ガスパールの3人の聖人(王とも博士とも言われている)がベツレヘムに到着し、キリストに謁見し、お祝いの品3品(没薬、お香、金)をお贈りしてその誕生を祝った日。つまりご公現(神が公に現われる)をお祝いする日である。1701年、ローマ聖庁と諸国家間で締結された「聖教条約」依頼、フランスでは1月6日の次の日曜に教会で行われる祭事となった。

(3人の聖人のうち、1人黒人を描く絵は、イタリアのものが多い)

また、教会が、エピファニーを1月6日と定めたのは、5世紀。冬至が過ぎて、太陽がふたたびふりそそぐのを喜び、キリストの生誕を祝う日を12月25日と定め、それを祝福するために3人の聖人がベツレヘムにやってきたのが、1月6日となりました。また、この日は、ジュー・デ・ロワ[Jour des Rois](王様の日)と呼ばれている。ちなみに、Galette des Roisもそうだが、Roisとは王様という意味。単数はRoiだが、キリストに謁見した王は三人いたので複数でRoisとsがつく。

エピファニーとガレット・デ・ロワの関係とその歴史

ときは、古代ローマ時代にさかのぼる。ローマ時代、農耕の神、サトゥルヌをたたえるためのお祭りがあった。それは平和や富を願うためのお祭りで、7日間つづくものだった。お祭りのくじ引きにあたると、主人より身分の低いものでも、主人に給仕をさせることができたのである。

フランスでパンやお菓子を食べながら、くじ引きをするという行為が、エピファニーの日にむすびつくのは、このサトゥルヌのお祭りが発端といえる。フランスでは中世に「道化の祭りFête des Foux」というお祭りが行われていたのだが、このお祭りは、1月1日から1月6日にかけておこなわれており、ローマ時代のサトゥルヌのお祭りに似ていたと言われている。

フランスの王室でも「王様の日」(エピファニー)が祝われていた。女王に選ばれた貴婦人が、当日の祭りをすべてとりしきり、自由に振舞ったと言われている。この祭りがあまりにも行きすぎたため、それを指揮した聖職者により、王室の催しが家庭的なものとなっていったのである。(しかし、革命で王室が廃止され、「王様の日」という名称も廃止され、かわって「よき隣人の祭日」となり、「王様の菓子」が「平等の菓子」(Gâteaux de l’Égalité)という名前にかわる。王冠も廃止され、革命のシンボルであったフリギアとう帽子が一時登場した)

また、フランスの教会では、後継ぎの責任者を決めるとき、パンに金貨を隠し、それをあてたものが後継者になるという習慣もあった。その習慣が一般家庭にもひろがり、裕福な家庭は、金貨を入れ、貧しい家庭は、ソラマメを入れていたと伝えられている。

(今でも、南仏では、パン系のガレット デ ロワが作られている。もちろん、バターや卵が入り、当時よりリッチな味わいである)

フェーヴについて

フェーヴは、直訳するとソラマメといういう意味。ソラマメは、胎児の形をしており、古代から命のシンボルとして扱われていた。結婚や農耕にまつわる祭事の際は、ソラマメがふるまわれたといわれている。

金貨やソラマメが陶製の人形になったのは、19世紀、工業化が始まり陶磁器の流行したころである。1874年、パリのお菓子屋さんがはじめて、ガレットの中へ陶製の人形をいれたのが始まり。それから陶磁器製造者たちがいろいろな人形を作り出す。

基本的には、キリスト生誕にまつわるお祭りなので、当初は、キリストがおくるみにくるまった人形などが多かったのだが、機関車、キュービスムの道化師、近衛兵など、時代を反映する形のものなども作られるようになっていった。

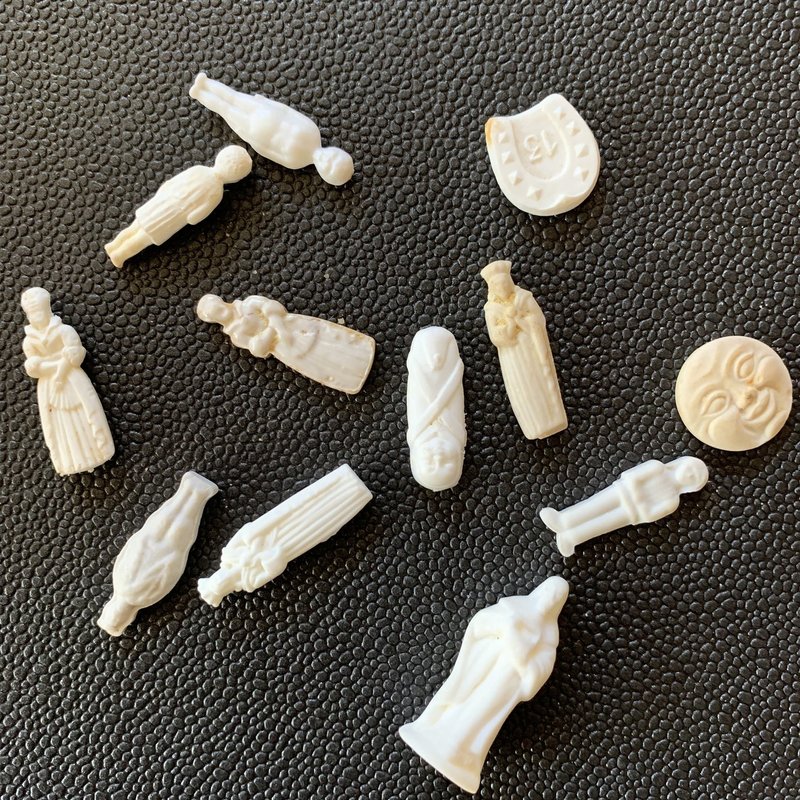

これは、フランスで始めて使用されたフェーヴのレプリカ。

クラシックなフェーヴ。年代物は、毎年ロワール地方ブランで開催されるフェーヴコレクターのための交換会で高く取引きされる。

最近は、パティスリーなどが、毎年オリジナルのフェーヴを作成。これは、ラデュレのもの。下は、メゾン ド ショコラのフェーヴ。

これは、パリ最古のパティスリー、ストーレールのフェーヴ。そら豆の形をしている。私が一番気に入っているフェーヴ。もちろん自分が当たりました!笑。

本場のガレット・デ・ロワの食し方

ガレットは、その場のお客様の数に切り分けられ、それらは一切れわざと順番を変えてお皿に盛られるのが慣わしである。また、誰にどの一切れを与えるのかはるは、最年少の子供が決める。テーブルの下に子供がかくれて、指図する光景もよく見られる。

かつては、切り分けたガレットは必ずその場の出席者よりひとつ多めに切り分け、余った一切れは、貧しい人に施すという習慣もあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?