崩壊スターレイル ver.2.1 現代風刺と音楽面の考察

あくまで個人的な感想であること、ご承知おきください。

専門的な知識はあまりもちあわせておりません。ご理解いただけると幸いです。

今回は崩壊スターレイルver.2.1における現代風刺と、音楽面について考えたことをお話ししていこうと思います。(※随時更新していきます)

公式動画のアスペクト比や、ジャズ系の音楽などひと昔前を想像させるような世界でした。

現代風刺について考える

ピノコニーの世界を歩いていると、現代社会に通ずるようなお話がたくさんあるように感じました。

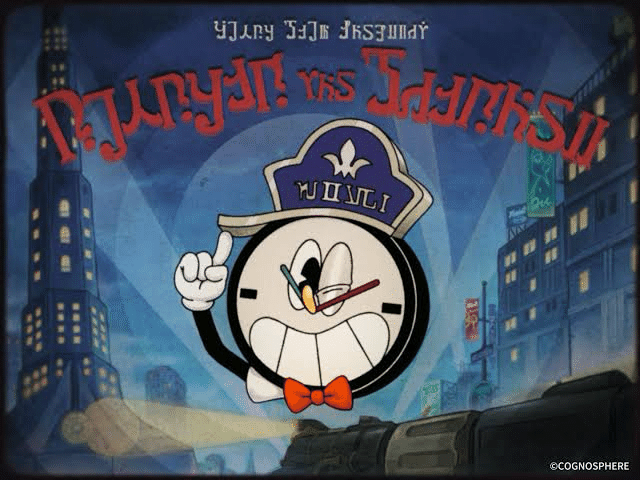

①「時間はお金より大事だよ。相棒。」Time is money ?

「時間はお金より大事だよ。相棒。」

こちらは、夢境「黄金の刻」でクロックボーイがいう台詞です。ベンジャミン・フランクリン「時は金なり」を思い出します。時間を浪費することによってお金を稼ぐ機会を失う、とはまた少し違う意味合いを感じます。

クロックボーイ像のルールには、「クロックマネーを支払って彫刻のレベルを上げると、報酬を受け取れます。」とあります。労働者と使用者のような関係性を感じます。

②現代人にとっての時計 (マクドナルド化)

現代の人にとって時計は欠かせないものでしょう。タイパがうたわれる時代でもありますし、「速さ」「正確さ」が求められるのでしょう。ピノコニ―では音楽や登場キャラクターの「クロックボーイ」とあらゆるところで「時計」を見ます。

ジョージ・リッツア(George Ritze 1940-)の述べるような「社会のマクドナルド化」→「効率性」「計算可能性」「予測可能性」「制御」を想像させます。

③スラーダ

「スラーダ」を知ったとき、私は現代でいうエナジードリンクやコーラではないかと感じました。クエスト中には「飲みすぎない方がいい」だったり、「あまい」だったりと、砂糖のような甘味料が入っていると予想できる言葉がでてきます。砂糖依存症という言葉も現代にはあることですし、とにかく依存性が高い飲みものであると考えられます。

眠る時間さえ惜しまれる現代に、疲れをごまかしてくれる飲みものは大発明品でしょう。しかし、その裏ではカフェイン中毒や依存性が問題になっているといわれています。

④情動経済(感情さえもマーケティングの対象に成り得る現代)

ピノコニーを歩いていると「クロックトリックを開放する」や「感情を汲み取る」ことのできるNPCに出会うことでしょう。これを見たときに認知資本主義や情動経済といった言葉が頭をよぎりました。

現代において「情動」はデータベース化され、商品化にさえ成り得ます。

「推し活」やオーディション番組では、きっと自らの情動さえもマーケティングの対象なのだと考えられます。

⑤監視社会

「夢覗き電話」など監視社会(プライバシー問題)を思わせるような仕組みがピノコニーにはありました。

とあるテレビ「誰の人生もレンズによって記録されている。時には監視カメラに、時には他人の両目に。」

⑥正しさとは何なのか(傍観者効果)

何か事件や事故があったとき、スマホを手から離さずに撮影している人を見たことはないでしょうか。他にも、自分が動かなくても誰かがやってくれるだろうと思うことはないでしょうか。

黄泉「金箔の刻を去る前、身なりの整ったピピシ人が空から落ちてくるところを見たんだが…それでも周囲の人々は、彼の傍を通り過ぎていくだけだった。」

⑦学歴社会

「高学歴なんて無意味なんだよ」といっているNPCに会いました。

みなさんは、今の社会において学歴はどのくらい大事だと思いますか?

⑧労働のありかたは

「ドリームメーカーも給料のために働いているに過ぎないのだから。」

やりがい搾取なんて言葉もありますが、労働は、各個人によってどのように捉えられているのでしょうか。

ピノコ二ーの音楽について考える

(※公式から音楽が配信されたら随時リンクを貼っていこうと思います。それまではPom-Pom’s Workstation様の動画より音源をお借りします。)

夢に潜む影を感じて

宴の星ピノコニーは、その名の通り夢と人々の笑顔にあふれた素敵な世界です。音楽に耳をすましてみると、時計の音がきこえます。音楽は夢に潜む影など知らないかのように壮大できいている側をわくわくさせます。

黄泉「夢境の華やかさの裏には「想像」の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては、現実に戻って豪華な客室とは掛け離れた寝床で休息をとっているんだ。」

ヴェルト「最後は、人々が自由のために作った美しい夢が、かえって自分たちを閉じ込める檻になる。」

《The Side of Paradise》

①悪夢へ誘う《きらきら星》

みなさんは、モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791)の《きらきら星変奏曲》はご存知でしょうか。ピノコニー「稚児の夢」では、そのきらきら星のメロディがまざった音楽が流れていたと思います。「稚児」といえば、赤ちゃん、小さい子どもを指すと思いますが、稚児の夢できく《きらきら星》は、まるで私たちを悪夢へと誘っているようでした。軸としてはハ長調だと思われますが、ラに♭がついて短調のような響きを感じます。

《Chaîne Signifiante》

②「よりどころのない」「不安感」をつくる(十二音技法)

ピノコニーの裏側、夢境は「黄金の刻」「クラークフィルムランド」を除いてホラーゲームを彷彿とさせるような音楽が多い印象です。音楽をきいていて不安感や不気味さを感じることも多かったのではないでしょうか。

音楽をきいていく中で、「調性がない」や「十二音技法」が思い浮かびました。実際にこういったものを意識して曲が制作されているのか私には判断出来かねますが、意図的に「BGM」としてクエストの世界観をつくる大きな役割を果たしていると考えています。

十二音技法は、西洋音楽の12音律におけるオクターヴ内の12の音高(ピッチクラス)(平均律には限定されない)を均等に使用することにより、調の束縛を離れようとする技法

おわりに

ここまで長文を読んでいただきありがとうございました。

今回はあまり明確なことはいえませんでしたが、ピノコニーは現代社会の風刺とも捉えられるようなお話があるのかなと思いました。みんなが美しい夢に満足している、「覚めたくない夢」を覚ましてもよいのか、理想郷のような場所に潜む影を感じながら非常に考えさせられました。

ありがとうございました。

またよろしくお願いいたします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?