「にじさんじ麻雀杯 2023」の観戦記をプロっぽく書けるか試してみた

今回は、麻雀好きnote書きおじさんである私の、研究の成果を少しだけ披露しようと思います。テーマは「プロっぽく麻雀の観戦記を書く方法」です。あくまでも「プロっぽく」なので所々拙い点はあろうかと思いますが、是非温かい目でご覧ください。

そもそも「麻雀の観戦記」とは?

最初に、「観戦記って何やねん?」と思う人がいるかもしれません。一般的な辞書に「観戦記」の意味は掲載されていないのですが、Wikipediaでは「観戦記者」の項目で「観戦記」の意味を閲覧することができます。便利な時代ですね。

観戦記

明治時代から現代に至るまで新聞社主催のいわゆる新聞棋戦では、新聞にプロの対局(時にはアマ)の棋譜が掲載される。この棋譜に対局者の紹介、対局の模様、指し手の解説等を加えた記事を観戦記と言う。テレビやインターネットといった伝達手段が発達していなかった時代には、観戦記はプロ棋士と一般のファンとの間を結ぶ唯一の伝達手段であり、それだけ観戦記の役割も大きかったとされる。

将棋の観戦記では、将棋そのものの内容の解説に加え、棋士の食べる食事・おやつ等が紹介される特徴がある[1]。その歴史は古く、現在確認されているところでは1932年(昭和7年)に國民新聞に掲載された倉島竹二郎筆の観戦記で食事の内容が取り上げられたのが最古[2]。囲碁では以前は食事の内容が取り上げられることは少なかったが、将棋の影響もあり、近年は観戦記に食事の話題が出ることも増えている[3]。

将棋ペンクラブ大賞(観戦記部門)のように、観戦記を専門に扱う文学賞も存在する。

つまり、何かの試合について「誰が出場したのか」「試合はどうなったか」「どのプレーが良かった(良くなかった)のか」などを書いたものが「観戦記」というわけです。ウィキペディアには将棋や囲碁について言及があったけど、「麻雀」という文字は1つも見当たらない…。

観戦記で書くべき内容のうち、「誰が出場したのか」や「試合はどうなったか」は素人でも書けそうです。事実を書けば良いだけですからね。ルールの把握は最低限必要ですが。

しかし、「どのプレーが良かった(良くなかった)のか」を書くのが鬼門となるでしょう。なぜなら、個人的な感想を書くのは自由ですが、観戦記では万人に納得してもらえることを書く必要があるはずだからです。動画配信などでは視聴数稼ぎのために突飛なことを言う戦略もあろうかと思いますが、観戦記ではそのようなことは要求されないはず。読者は客観的な事実を求めて観戦記を読むに違いないですからね。

実際の観戦記を読んだことがない方のために、いくつか観戦記をチョイスして貼っておきます。

まずはMリーグ。こちらは麻雀ウォッチさんによる、2023年1月17日第1試合の記事。試合経過の速報という意味合いが強いです。↓↓↓

同じく2023年1月17日のMリーグより、こちらは第2試合を扱ったキンマwebさんの記事。「観戦記」という言葉が使われていますね。↓↓↓

プロ団体のHPでも観戦記を読むことができます。こちらは日本プロ麻雀連盟さんの観戦記。担当のHIRO柴田プロは、現在第39期鳳凰位決定戦に挑戦中です。↓↓↓

こちらは日本プロ麻雀協会さんのHPに掲載されている、第21期雀王決定戦最終日の観戦記。「弟」こと武中進プロの手によります。5半荘なのでかなりのボリューム。↓↓↓

といった感じのものが麻雀の観戦記なわけです。私みたいなおじさんはこういった観戦記を読むことが多いのですが、麻雀ビギナーの方は見たことないかもしれませんね。少なくとも、麻雀の観戦記は独特な雰囲気があるとだけわかっていただければこの場はOKです。

念のため「麻雀の観戦記って書き方のハウツーとかあるんかいな?」などと思って探してみたら、なんと「麻雀観戦記の書き方について」というnoteがありました!↓↓↓

私も麻雀ファンの端くれですので、東川さんの記事は日頃からよく拝見しております。私はふざけたことしか書けませんが(笑)、こちらのnoteは今後の私のnoteに活用させてください。そうか、あの観戦記はそんな感じで書かれていたんですね。

さらに、noteを書く上で忘れてはならないのは、「人様の作ったものをお借りするケースもある」ことだったりします。記事や動画などを引用することが多いですからね。上でもウィキペディアや東川さんのnoteを引用いたしました。noteで「創作を後押しする著作権の考え方」が公開されていますので、ついでに貼っておきましょう。

文中でも紹介されていますが、引用のルールに関しては著作権法という法律にしっかりと書かれています。

引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

つまり、出処を明記するなどの必要はありますが、変なことに使わなければいいのね。商用目的でなければ、よっぽどのことにはならないでしょう。誹謗中傷は以ての外ですけど。

Mリーグの観戦記より手間が掛かるかも

観戦記についておさらいすると、「やっぱり麻雀の腕がないと観戦記は無理なのか?」と思いたくなります。しかし、雀力がそれほどなくても「にじさんじ麻雀杯 2023」の試合内容について書くことができるかもしれません。その理由は、麻雀の実力者の方々が「にじさんじ麻雀杯 2023」の同時視聴配信を行っていたから。主な配信を挙げていくと、

多井隆晴プロ(後半はAPEXのプレー配信ですw)↓↓↓

千羽黒乃さん(全日程で同時視聴配信しているのじゃ)↓↓↓

天開司さん(にじさんじじゃなくても同時視聴・・・・!)↓↓↓

咲乃もこさん(酒乃もこさん笑)↓↓↓

奇しくも4人とも神域リーグに出場していましたね。ならば見る目は間違いない。何がどう良かったか(良くなかったか)がわからなくても、「この時に〇〇は『〜〜〜』と言った」などと引用すれば良いのです。あとはどの場面をチョイスするか。

もちろん実際の試合を見るのは当然です。上に掲げた同時視聴はすべて予選リーグが行われた1日目の同時視聴ですが、「にじさんじ麻雀杯 2023」は1月7日・8日の2日間行われました。配信枠が4つに分かれていましたね。

予選前半(東風9試合)↓↓↓

予選後半(東風9試合)↓↓↓

決勝トーナメント1回戦(東風8試合)↓↓↓

準決勝・決勝(半荘6試合)↓↓↓

さらに、組み合わせの抽選会も見ておいたほうがいいかも。↓↓↓

凄いボリュームだ…!ところが、「にじさんじ麻雀杯 2023」の試合の模様は本枠だけを見ればいいわけではありません。配信者が出場する麻雀大会の配信は、本枠以外にも配信者個人の枠でも配信するのが定番だからです。よって、個人視点の配信を見ないと「にじさんじ麻雀杯 2023」の全貌を知ることはできないといえます。

さらに、本枠はMC陣の実況・解説が流れますが、こういった大会では出場者の通話をオンにして試合を進めます。それが配信さん達による大会の醍醐味ですよね。4人が試合中に何を喋っていたのかは1人分の配信を見れば済みますが、自分のリスナーに対して話す時間を長めに取るライバーさんがいるなど、それぞれに特色があります。なので、観戦記を書くのであれば、4人分の配信を見るのがベストでしょう。

たとえば、「にじさんじ麻雀杯 2023」の予選で最も注目が集まっていたグループRで観戦記を書こうとするのなら、上に紹介した本枠(予選後半)と、以下の出場選手の配信も見なければなりません。

東家:シスター・クレアさん↓↓↓

南家:郡道美玲さん↓↓↓

西家:桜凛月さん↓↓↓

北家:天宮こころさん↓↓↓

4人のサムネを見ているだけでも楽しいよね。それはともかく、「にじさんじ杯」で観戦記を書くには本枠+個人枠+同時視聴など、合わせて10本ほどの配信を見ることになります。ゆえに、専門家がMリーグのような試合を見て観戦記を書くよりも手間が何倍も掛かるといえるでしょう。でも、雀力があまりなくても観戦記(みたいなもの)を書けるのなら、それくらいの労力を惜しんじゃダメ。

もう1つ、個人枠は手牌の説明にも役立ちます。たとえば、

🀏🀏🀏🀙🀙🀜🀝🀞🀞🀟🀒🀓🀔 ロン🀠

といった感じで麻雀牌のフォントを無料で使えたりしますが、これでは見えにくいでしょう。

九九九①①④⑤⑥⑥⑦345 ロン⑧

上のような表記方法もあるようですが、ちょっとわかりにくいですよね。

上のように画面をキャプって貼れば一目瞭然です。そういったこともあるので、個人枠の視聴もマストになるわけですね。

では実際に観戦記(もどき)を書いてみましょう

では、「にじさんじ麻雀杯 2023」で実際に観戦記(みたいなやつ)を書いてみましょう。ですが、

あくまでもアマチュアの大会なので、打牌などに対して批判的なことは書かない

ただし、観戦記っぽくするため文中は敬称略にする

観戦記のテイストをなるべく保ち、笑いを取りに行かない

これらのルールを守って「にじさんじ麻雀杯 2023」の観戦記を書くことにします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最激戦区のグループRで試合開始直後から大事件発生!「どうする家康将軍?」【観戦記・にじさんじ麻雀杯 2023】 担当記者:越佐えっさっさ

「にじさんじ麻雀杯 2023」の抽選会から注目を集めた予選グループがあった。予選18グループの最後となるグループRだ。

「にじさんじ」からは4名が昨年開催された神域リーグに出場したが、そのうち2名が同じグループRに!しかも、その2人が天宮こころ(雀魂アカウント:あまみゃ)と郡道美玲(雀魂アカウント:徳川家康将軍)だ。なんと、チームアキレスのチームメイトによる直接対決が実現した。

残る2人も実力者ばかり。桜凛月(雀魂アカウント:RITSUKINTV)は雀魂で郡道と同じく雀豪1に到達。シスター・クレア(雀魂アカウント:Sクレア)も雀魂のコラボ配信に熱心だ。そんな4人の組み合わせがつまらないわけがない。

どのような試合が行われるのか、多くの者がグループRに期待する。しかし、誰もが予想できない始まりとなった。

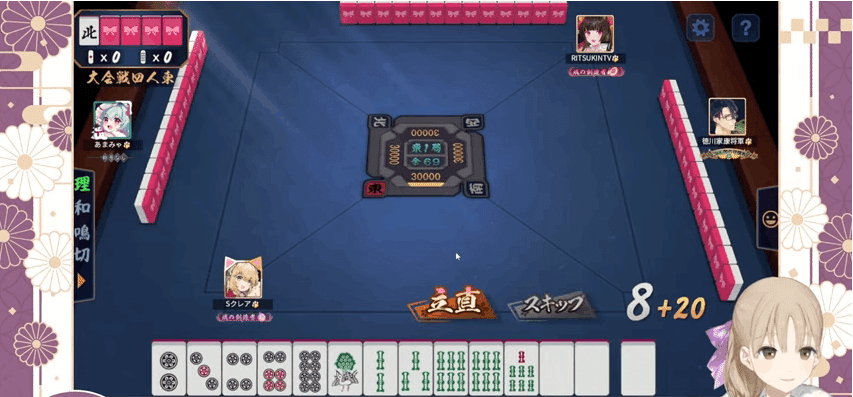

なんと親のクレアからカン7ピンでダブルリーチ!試合開始直後の大事件に、卓の内外から次々と悲鳴が上がる。これを同時視聴していた千羽黒乃(ヘラクレス)は、「クレアさんが『ツモ』って言った瞬間周りは絶望の東2局が始まることになる」と表現した。それだけこの試合での先制リードは大きい。その時、下家である郡道の配牌は下にある通り。

配牌で4トイツあるのでチートイツの2シャンテンだ。9ピンか9ソー、白か發を切って2シャンテン維持も考えられる。しかし、親のダブリーに当たれば東風の試合では致命傷だ。「どうする家康将軍?」

郡道はトイツの北を河に2つ並べた。とても冷静な対応だ。郡道・天宮と神域リーグでチームメイトだった咲乃もこ(アキレス)もこの試合を見ていたが、「2枚ある北から落としていくのマジで偉い」と郡道のプレーを讃えた。

桜も配牌が良かった。

タンヤオや567の三色も見えそう。だが、

3巡目にツモったのがション牌の東、しかもドラだ。予選はスコア順での勝ち上がりルールもあったが、確実に決勝トーナメントへ進出できるのは勝った1名だけ。ならば強気に行く手もあるだろう。しかし、ツモがション牌のドラでは強気の勝負はし難い。

天宮の9巡目。クレアの当たり牌である7ピンを掴んだ。

神域リーグで天宮らが所属していたチームアキレス監督の多井隆晴(RMU・渋谷ABEMAS)は、自らの配信中でこの場面を見て「天宮危ない」と思わず声を発する。アガリに向かって手を進めるなら、7ピンが出てもおかしくない。しかし、

天宮は4ソーを切ってオリを選択した。このプレーに、多井は「これオリたら大したもんだよ」と感心する。そうなると、あとはクレアがツモれるかどうか。そして、

7ピンをツモ。ダブリー・ツモ・白・ドラの4000オールをクレアが難なくモノにした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とまあ、こんな感じでしょうか。ウマぶった表現もありますが、観戦記の雰囲気を残すためにあえて挿入したものですのでご容赦ください。私の普段の芸風なら、天開さんの「郡道なら(ダブリーで)『はああぁぁぁ???』って叫んでるんだろうな」という言葉(音声オフで視聴していたら予想通りだった)を採用しますが、プロっぽい観戦記を目指すためには泣く泣くカットです。

1つだけ「にじさんじ杯」らしい箇所を意図的に残しましたが、わかるでしょうか。それは、「卓の内外から次々と悲鳴が上がる」ですね。リアルの麻雀ではポンチー以外の発声を慎むべきですので、ダブリーを見ても「えーーーーーっ!?」なんて声は出ません。しかし、思わず試合中に声が出るのも「にじさんじ杯」の魅力の1つではないでしょうか。

おしまいに

種明かしをすれば、始めから終わりまで観戦記風のテイストでこのnoteを書きたかったんですね。先に「どうする家康将軍?」というタイトルだけ思いついて、そこからnoteを膨らませられるかなーって考えたんです。しかし、私の力ではこれが限界でした(笑)。仕方なく「プロっぽく観戦記が書けるか?」って内容に軌道修正したんですね。

別にこのnoteをきっかけにしなくても良いのですが、どなたでもいいので「にじさんじ麻雀杯」のようなエンジョイ系の大会で観戦記のパロディを書いてくれたら私は読んでみたいですね。でも、打牌などで批判めいたことを書いちゃダメ。あくまでもエンジョイの精神を尊重した上でパロディを書いてもらえればと思います。

おまけ:「にじさんじ麻雀杯 2023」とても面白かったですね!おじさんの凝り固まった頭では発想できないようなプレーが随所に見られ、ライバーの皆様が配信者としての矜持を存分に見せてくれたと思います。決勝の最終戦オーラスでは、あくまでも優勝のみを狙うがためのプレーが連発されて、おじさんは年甲斐もなく感動しちゃいましたね。改めて「麻雀は卓上の4人で作り上げるもの」ということを思い知らされました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?