【MTG】《領獣/Parcelbeast》、再び

なんだかんだMTGArenaのエクスプローラー環境における青緑重厚デッキの選択肢として有力なのではないかという話。

《領獣》というカードがある。

以前このカードは重厚(パワーではなくタフネスに等しい点数の戦闘ダメージを割り割り振るメカニズム)と相性が良いのではないかという記事を書いた。

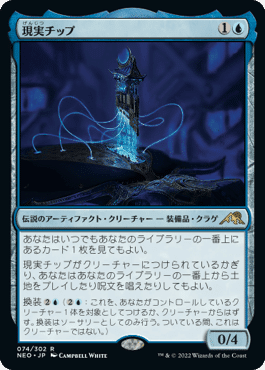

その時は《現実チップ》が対抗馬であった。

変容しても1マナとタップが必要な上に土地以外は手札に加わる《領獣》と異なり、《現実チップ》は一度換装でクリーチャーにつけてしまえば他のコストを支払うことなくライブラリ・トップからカードをプレイできる。

合同パーマネントとなる変容クリーチャーはクリーチャー除去によって変容先と一緒に死亡するが、装備品となっている《現実チップ》は外れて戦場に残る。

パワー2の《領獣》と異なり《現実チップ》は0/4なので《逃亡者、梅澤哲子》によってアンブロッカブルになれるなど、能力だけを見ると概ね《現実チップ》の方が使いやすい。

実際に使っていても《現実チップ》は確実にアドバンテージを稼ぎ、コントロール・デッキ相手に強かった。

しかし、使っていくうちに《現実チップ》の欠点も浮き彫りになる。

1つが換装コストの重さだ。

3マナというコストはよほどのことがない限り最速で装備するとフルタップになってしまう。

除去耐性の高い、高タフネスのクリーチャーは《怒り狂う島嶼、キャリクス》か《床岩の亀》しかいないため、換装に合わせて除去されることが多かった。除去耐性を持つクリーチャー達が4マナと重く、換装までに時間がかかるのもまた困った点だ。

もう1つが換装先がいないとほとんど何もしてくれないことである。

一応ライブラリ・トップを見ることはできるのだが、見ることができるだけなのでちょっとだけターンを進めるプランを組みやすくなる以上のことはしてくれない。

重厚にするカードの影響下ならば単体で実質4/4となるのは優秀なのだが、2マナでタフネス4以上のカードは他にもある。伝説のクリーチャーなので複数積んで2枚以上引きたくないというのもあり、複数積める似たようなカードを探していたところ、再び《領獣》に白羽の矢が立った。

きっかけは《怪物の代言者、ビビアン》の採用である。

先日青緑重厚と相性が良いという記事を書いたが、更にビビアンと相性の良いカードはないかを探していたのだ。

理想は3マナのクリーチャーだった。

3マナのクリーチャーであれば紛争未達成の《致命的な一押し》にも当たらないし、ビビアンの-2で《逃亡者、梅澤哲子》を引っ張ってこれるというのが大きな理由だ。

しかし悲しいかな収録カードという限りがあるMTGArenaのカード・プールに青緑重厚と相性の良いアドバンテージの稼げるカードは存在しなかった。

そもそも《現実チップ》の採用に至ったのも3ターン目にやることがなくなりがちなこのデッキで換装コストが3マナだったからなのだ。

《現実チップ》がNEO神河で印刷されてから3年が経とうとしているが、それ以降に3マナで低パワー高タフネスでアドバンテージが稼げるカードが存在しているならスタンダードのデッキを弄っている最中に気づいて採用している。

――《領獣》しかない。

4マナだが(U)(G)という2マナで変容できる上に(1),(T)でアドバンテージを稼げる《領獣》はまさしく《怪物の代言者、ビビアン》と相性の良い、求めていたカードである。

しかし《領獣》の採用は躊躇われた。P/Tが2/4なのだ。

パワーが2以上あると《逃亡者、梅澤哲子》が持つ常在型能力「パワーかタフネスが1以下のクリーチャーはブロックされない」の範囲外になってしまう。

以前《領獣》を使っていた時に、ブロックされてしまうために攻撃に参加できず、勝負を決めきれなかったという記憶が蘇る。

あれから青緑重厚のやることは特に変わっていないのに再び《領獣》を採用しても当時の二の舞なのではないか?

半信半疑になりながらも、これ以上MTGArenaのカード・プールでやれることが思いつかなかったので採用してみた。

結果としては好感触だった。

《樹上の草食獣》でマナ加速してから変容すれば2ターン目に能力を構えられるというのは、やはり強力だったし、出せるなら単体でも仕事をするのが良かった。

肝心のパワー2の扱いがどうだったかというと、先日書いた《怒り狂う島嶼、キャリクス》に関する記事でキャリクスがフィニッシャーであることを自覚したので、さほど気にならなくなっていた。

青緑重厚は別名「梅澤・キャリクス・哲子」と呼ばれるのだから、《怒り狂う島嶼、キャリクス》の攻撃を通すことだけを考えれば良いのだ。

もちろん隙あらばそれ以外のカードでも勝ちに行くが、メインの勝ち筋が《怒り狂う島嶼、キャリクス》なのだから、無理に殴りに行くこともないと考えられるようになった。

《怪物の代言者、ビビアン》の採用によってある程度リソース勝負ができるようになった結果、パワー2だとブロックされるという欠点も、ある程度覆い隠された。

そもそもパワー2である《領獣》を上にして変容するのは明確にP/Tが小さい《樹上の草食獣》くらいであり、他のクリーチャーに変容する際は下に置けば良いのだ。

《現実チップ》と比較してマナを支払いタップしなければアドバンテージが稼げないというのは、やや使いにくいが、それでも召喚酔いが解けているクリーチャーに2マナで変容し、1マナで能力を起動するというのは3マナの動きとして上々だった。

変容のルール上、変容先が除去されても2マナで4マナのクリーチャーとして着地できるのも良い。

《領獣》がもたらすのは小さなアドバンテージだが、唱える呪文がインスタントや瞬速を持っていないと相手ターンに動けない《現実チップ》と異なりインスタント・タイミングで起動できるというのも差別化点だろう。

また、現在では《領獣》と《現実チップ》を併用している。

《怪物の代言者、ビビアン》も《現実チップ》もライブラリ・トップが見れるため、《領獣》の能力を自分のターンに起動すべきかを確認できるのだ。

《怪物の代言者、ビビアン》はクリーチャー限定、《現実チップ》は土地のプレイも許されるがターンの制限には引っかかるので、土地を戦場に出せる《領獣》とは噛み合っており、その時点で唱えられないカードであっても《領獣》なら手札に加えてライブラリ・トップをリフレッシュできる。

《怪物の代言者、ビビアン》の採用と、《怒り狂う島嶼、キャリクス》がフィニッシャーであるという自覚の2つだけで、《領獣》は見違えて使いやすくなった。

アドバンテージを稼ぐというのはやはり大事なのだなという再認識と、プレインズウォーカーの強さがあれば線の細いデッキでも勝ち筋を生んでくれるのかという畏怖を覚えている。

一度のチャンスがあれば勝てるデッキである以上、その状況に持っていくことが大事なのは理解しているが、やはり右手に頼っていてはいけない、ノー・ドロー、ノー・マジックという事実を改めて突きつけられた。

《現実チップ》も《領獣》もそれぞれ欠点があり、これから先、新しい環境で通用しなくなるかもしれないが、現状はこの2枚のアドバンテージを稼ぐ力に頼らせてもらおうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?