シンセサイザー(古典)音楽の宿命

「シンセサイザー音楽」とは不思議なものだ。それがある時点から生楽器の音に(より)忠実な再現を目指して発展の舵を切ったという運命を思うと、なおさら。シンセサイザーによる古典音楽の演奏というのは、プロフェッショナルな世界に限定すると、1968年ごろに生まれて、1979頃にはその追求が実質的に終わった。思えばわずか10年ちょっとの試みである。ちょうどその約10年に思春期を迎えて、古典も新しいものもどちらも好きだった自分は、その手の音楽を夢中で聴きまくった。それは親が聴いていて幼少時から聞き慣れた単なる古典音楽ではない、未来的な〈何か〉、言い換えればSF的な〈何か〉を意味する未知なるものへの憧れとセットの音楽であった。

ウォルター(改めウェンディー)・カーロスが最初に行なった電子音楽的古典楽曲演奏は、単に原曲の「原音」に近い音色をシンセサイザーで目指すというよりは、その原始的でシンプルな波形の音を逆手にとって味わうというような趣向があって、ユーモアが表裏一体だった。つまりシンセサイザー特有の無機的な音をいかにポップに面白く遊ぶか、というようなところに軸足があったようにも思える。(今風の言い方をすれば、「かわいい音」の乱舞なのである。)

ところが皮肉なことに、シンセサイザーの音楽は古典音楽の管弦楽曲を演奏しようとすると、その管弦楽の「元の音」に憧れるということを、ある時点からやりだす。それは例えば音色の作り込みに血道をあげた冨田勲によって作られた「美しい音色」のシンセサイザーの方法論によって、皮肉にも道が開かれた面があるかもしれない。簡単に言えば、それは「原音の模倣」だ。

シンセならではのオリジナルの音というよりは、どこかで聞いたことがある、既視感(既聴感)のある管弦楽の音の再現をシンセサイザー奏者は目指し始めるのだった。もちろんそれだけではないのであるが、そうした局面が徐々に意識され始めるのだった。

「必ずしもそんなことはない」という評者も当然いるかと思うが、歴史的に見ても「シンセならではの音」は、高性能なシンセにおいて(誰でもスイッチひとつで手に入れられる意味で)プリセット化されていき、一方、シンセによる古典音楽の再現は、古典音楽の持っていた原音のシンセによる再現へと、知らず知らずのまに傾斜していく。それはシンセサイザーに持たされていた、電子楽器の発展形の一つであったわけだから必然とも言える。一台のキーボードによって管弦楽の音を自由に出せるようになる、というのは、メロトロンが発明されて以来のキーボード楽器に期待された一つの最終形であり、何よりも夢の機械の実現だったし、それは「ほぼ忠実」な原音の再生が可能なサンプラーの登場によって完成・成就したと言える。

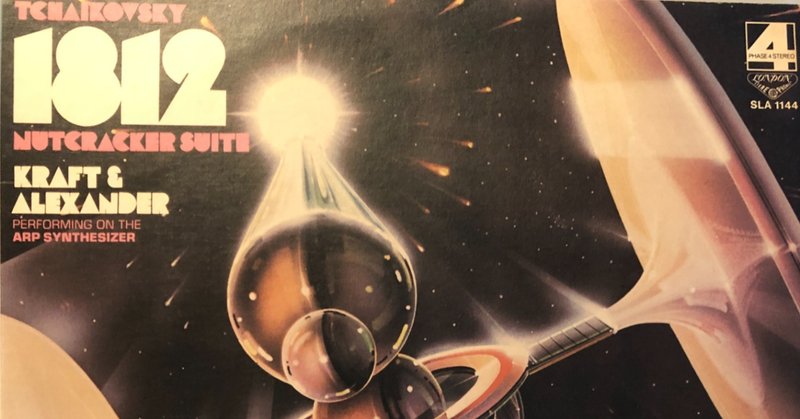

こうした原音再現への志向の萌芽はすでに冨田のデビュー時点で存在したが、1977年にクラフトとアレクサンダーの2人によるチャイコフスキーの『序曲1812年』のARPシンセサイザーによる再現が試みられた時点で、より明確化したと言えよう(写真参照)。シンセによるシンセでしか出せない独自的な音よりは、シンセでどこまで管弦楽の音に迫れるのか、ということが念頭に置かれたとしか思えない作風に徐々になってくる。この作品がシンセ独自の音で勝負するしかなかった、より原始的なMoogシンセサイザーによるデビュー作であったウォルター・カーロスの処女作の頃とは違った次元にあることは、聴いて直ちに感得可能だった。だが、その「試み」の目指す最終地点がどこなのか、ちょっと見えたような気がする作品なのであった。

つまりシンセサイザーは、その高性能化が成就すると、シンセサイザー音楽自体の〈滅亡〉を図らずも達成したのだった。古典音楽の電子的再現の果てにあったものが、独自の音による独自な表現、よりは、既聴感のある管弦楽の音を借用することにあったとすれば、管弦楽の音の再現を完成した時点で、その理想はオリジナル楽器、すなわち管弦楽自体に戻って行くことになる。つまり、シンセサイザーが独自の世界で生き残るためには、プレセットによる管弦楽的な音の模倣をこなすことによって便利に重宝されるか、あるいはまったく反対に音編集の自由(自在)度によって独自の楽器として利用されるか、の二つに一つしかない状況になったわけだ。

上手に模倣ができるのであれば、もはやそれは有り難がられることではなく、生の管弦楽によって演奏された方がいい結果になることは明白であり、その「上手な模倣」は独自のシンセによるシンセならでは楽しみを阻害するものでしかない。

かくしてシンセサイザーの存在理由は自己実現を果たした後、一挙にその存在理由のひとつを失ったが、シンセサイザーという楽器自体はプリセットされた五万と音源が入っているキーボードとして一般化された。手軽に「それらしい」管弦楽楽器の音が出せるという利便性 が重宝され、音作りそのものには無関心な(でも管弦楽的な音には関心がある)いわゆる鍵盤楽器奏者の使うプレセット系の楽器として生き残る道があり、それがシンセサイザーの究極の姿であるかのように見えた。

かくして、現在、シンセサイザーの洗練化はシンセサイザーの存在理由がリセットされた時代である。興味深いことに、多くの音楽家たちは機能ごとにモジュール化された小さなシンセサイザーを集めて自ら組み立て直し、自分の趣味や嗜好に見合った音をだす「自分のシンセサイザー」の構築を再スタートさせた。シンセサイザーが既存の音の模倣ではなく、個性的で独自の電子音を出す装置として再認識されたということであり、再びスタート地点に戻った。まさに歴史は繰り返すのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?