もはやこういう時代

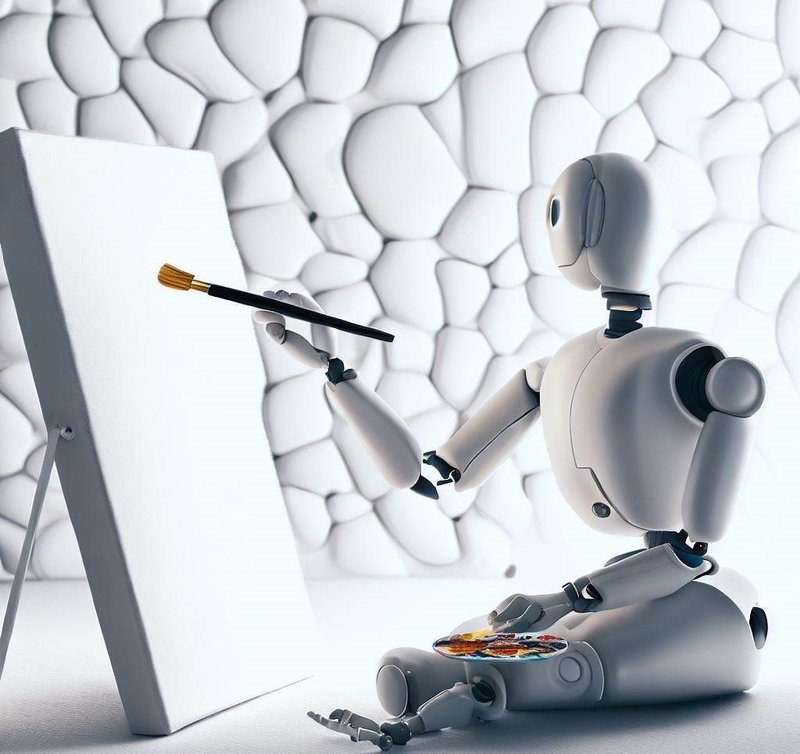

このカバー画像を見れば、今回の話題がお判りなのではないでしょうか?何でもかんでも「AI」の時代です。良いのか悪いのかは知りませんが、それを良いと思っている人達がいることは事実。だってそうでなければここまで進みませんからね。

頼むと何でも描いてくれる

今回使用してみたのはMicrosoft社の「Bing」に備わっている「Image Creator」というウェブサービス。

使い方

まずは、Image Creatorにアクセスします。マイクロソフトのアカウントを持っていれば、ログインすることですぐ使えるみたいです。えんじろうもWindowsやSkypeで利用しているアカウントで入れました。

上のタブみたいなところで「作成」を選び、検索ボックスみたいなところに描いて欲しいイラストのヒントとなる言葉を入力します。

入力するのはタグみたいに単語の列挙ではなく、文章表現のように書いてゆくと良いみたいです。

絵筆を持ったAIロボットが、大理石でできた白を基調としたアトリエで、キャンバスに向かって絵を描いている様子。

このように伝えたら上の画像を作ってくれたんです。この伝える内容のことを「プロンプト」というらしいのですが、それが日本語に対応しているのは割と少ないようです。

しかし本当にすごいですよね。人であれなんであれ、自分にできないことをできるやつはすごいなって思います。

えんじろうの「え」

音楽を作ることはそこそこできるえんじろうですが、絵心というやつは本当に耳垢ほどもないんですよ。

唯一描けるのは山と空の絵くらいで、それも青い空と緑の山が連なっている様子だけ。小学生高学年くらいからやっとそれを描くようになり、大人になったらその山に影が描けるようになったという程度。絵というよりは「えっ?」手感じかも(笑)

こんな感じです。

本当に僕が書く絵のイメージ通りなのですが、今はそれもAIに描いてもらいましたよ。

反対にここまで単純な絵を描いてもらうためのプロンプト作りに、何度も挑戦し直していました。何に労力かけてんだか。

幼児がクレヨンで描くような、緑の山々と青空だけの絵。

実は複数候補が

最初の絵を描くAIロボットのイラストに戻りましたが、タイトル画像とは別に、毎回合計4つのイラスト候補を描いてくれるのです。

上のもなかなか味がありますよね。座り込んでリラックスしながら描くロボット。でも右手と左手の大きさがほぼ同じなのがちょっと気持ち悪い。筆も異様に大きいし、キャンバスが大きなまな板にしか見えないです(面白いけど)

もしかしたらこのキャンバスは、デジタルキャンバスという未来の製品で、左手に表示されているパレットディスプレイと筆デバイスと連携して、デジタルな絵を描けるマシーンなのかもしれないですね。

想像力が無駄に働きます。

こちらのイラストは更にちょっと変な印象でした。

キャンパスに対してロボットのいる方向がおかしい。それに目が後ろにあるようなデザインも疑問を感じます。更に左右の手の長さというか前後関係が混乱しているようにも思える。

こんな風に人間と比べると、ものの前後関係から想像できるパーツの大きさの差とか、そういった空間認知に当たる右脳に相当する部分の想像力が少々甘いのかも知れません。

でもきっとそういうのも時間の問題なのかな?

このようにいくつか候補を作ってくれるので、その中から最も違和感がなく普通に近いものを選択して今回の記事画像にしたというわけです。

活用しますよ

というわけで、これからえんじろうはAIイラストレータさんの力をちょくちょく借りながら、ノートの記事のシンボル画像や、ライブのチラシの背景などに活かしてみようかなと感じたのでした。実は既に前回のスーパーの記事から使用しています。

多分プロンプトづくり以上に、できた画像の変なところ探しの方が作業の中心になりそうな予感がしますね。

最後に将来のえんじろうとAIロボットが握手をするシーンを描いてもらいました。

庭で、髭は生えておらず長い髪を後ろで1つに束ねた日本人男性と、AIロボットの絵描きが、握手しているシーン

髭はないって言ってるのに。AIロボットには謎の長い髪の毛が生えてるし、よく見ると握手をする右手がどえらいことになってますぞ。

これ、20年前なら「心霊写真」呼ばわれされて騒がれそうですね。

というわけで、ご苦労さまでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?