デジカBT18「エレメントサクセサー」全カード事前評価~純平・輝一編~

・どんな記事?

新弾のカード評価でワイワイしたい感じの記事です。

前回の記事が軽い気持ちでサイクル単位でのまとめと個別でいろいろ触れてみたら、ハイブリッド体・十闘士をしっかりとる形、それらを取り込む形など、その中にもいろいろ含まれることもあって、とんでもないボリュームになってしまいました。

本記事で紹介するカードも、サイクルとして共通する部分を前記事にて触れている部分はあるため、合わせてご覧いただけると幸いです。

ここからは毎度のお断りとなりますが、まだ触っていないので印象に基づく評価にはなります。

・「なるほど!」や「やはり!」

→プラスの裏付けに。

・「これは違う」だったり「一理あるかも、う~ん?」

→反面教師・ご自身の認識の裏返し?に。

気になったところだけでも、それぞれが受け取った形で、ご覧いただいた方の考えを深めたり広げたりする助けになったら幸いです。

・ここからカード評価

・柴山純平

冒頭でもふれたが、このカードをはじめ今弾内でサイクルを形成しているカードについては前回の記事で共通部分について触れているので、お手数をおかけするがそちらも合わせて確認していただけるとありがたい。

さて、「純平」の採用先になるが、こちらは今弾「マグナガルルモン」デッキと、「エンシェントビートモン」デッキ、「昆虫」デッキでの運用もあるいは?という印象。

テイマーは「カイゼル」「マグナガルル」に分かれてそれぞれ類似したテキストデザインのテイマーが2組属しており、このカードは「泉」の「マグナガルル」側ともいえる。

そのため、あちらの考え方同様、先んじてこのカードを登場させることで、自分の準備と相手への牽制を兼ね備える形になることが期待できる。

あちらに比べると「ライノカブテリモン」の衝突がないと相手のアタックが必要になる分、立ち上がりの助けにはなりにくい部分はある。

その分、「ボルグモン」などでブロッカーを立てられれば相手が効果を嫌って攻め手を緩めるケースが生まれること(「泉」側は相手が小型でアタック→セキュリティバトルで消滅となると攻められつつ殴り先も残らないことがある)や、要求が高い分相手が警戒を緩めてくれやすい部分もある。

また、攻撃変更トリガーらしく自身がそれに関与していなくても踏み倒しができる。「純平」から進化した方は殴って、別のラインでブロッカーを立てることで、攻防を並行して進めたり、1枚で2回の発揮チャンスを狙ったりもできる。

終盤向け、かつオーバーキル気味ではあるがこのカードを進化元に持つカードが2枚いれば1回の対象変更で2踏み倒しもできる。「破壊と再生を司るもの」を重視したデッキでは、テイマー数の下準備を一挙に完了させる助けになることもありそうだ。

「エンシェントビートモン」デッキでは、BT7「純平」のサポートが対象が緑のみ、このカードからBT7「ブリッツモン」「ボルグモン」に進化できないため、併用にはいささか噛み合わせの悪さがある。

「昆虫」デッキも、現状合わせたそうな筆頭は「タイラントカブテリモン」になりそうなことやその他のシナジーに目を向けても緑が中心なことを思うと、今弾要素を盛り込むにしてもBT7側の緑ベースになりそうで、このカードの採用は悩ましいところがある。

現状は今弾「マグナガルル」ないし、黄ハイのグッドスタッフ的カードとしての採用を見つつ、今後の黒方面の昆虫路線が広がったなら、それに伴って適宜検討を重ねていく可能性を楽しみにしていきたい。

完全に余談になるが、「泉」「純平」はBT7との組み合わせの際、今弾の色と被らず、相手方のBT7組と色が合う形になっている。

フロンティア作中で「純平」が「泉」に対して思いを寄せていたことを思うと、緑ハイや黄ハイで共存させてみるのも小粋なコンセプトが添加されて趣深そうだ。

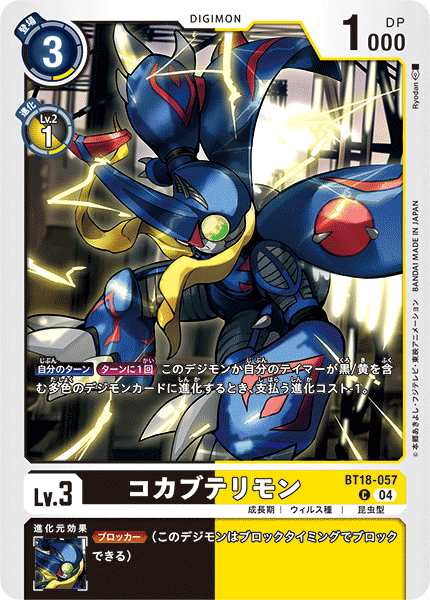

・コカブテリモン

このサイクルの中でも黄色側はどちらは悩ましいポイントを抱えている。

「コカブテリモン」は「純平」の部分でも触れた現状の昆虫型事情ゆえ、黒の昆虫である利点が活きるのはもう少し先になりそうな点が一つ。

もう一つはEX7「風真照人」の存在だ。

直近の環境最前線で戦っている人にはすっかりお馴染みでもありそうなこのカードが、直近のブロッカー付与のトレンドといっても過言ではないだろう。

構成する要素が違うため、一概に比べきれない部分も存在するが黄色デッキでもこちらを経由するならレベル3+「照人」スタートの方がいい形になりうる可能性は考慮したい。

直近での採用は悩ましい面もありそうだが、今後の追加カード次第で今弾「純平」の黒昆虫路線への検討の際、合わせて検討していきたいところ。

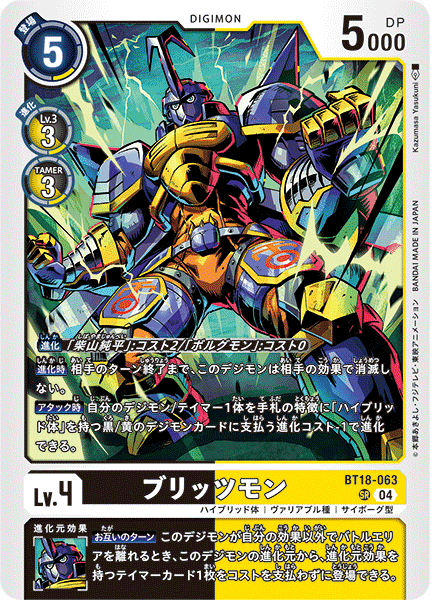

・ブリッツモン

このカードは共通部分に加え、自身への耐性付与となる。

受動的な効果で消滅のみになるので相手は選ぶが、効果除去では一番メジャーな除去であり、攻めの起点になることも多そうなこのカードが持っている点は嬉しいところ。

今弾「純平」からこのカードへ、アタックで今弾「ライノカブテリモン」への進化⇒衝突によって除去&テイマー展開というのが狙いたい動きになるか。

「泉」側に比べて、このカード単体で今弾「純平」を誘発できない点や、衝突はレストさせる(≒アタックする)ことでケアされたりもする点から、相手の動きに合わせて確実な誘発に固執すると、タイミングが遅れて本末転倒になりかねない。

相手を振り回す助けになる効果に自分が振り回されてはもったいないので、上手く効果が使えているはずなのに勝ちに繋がっていないなと感じたときは、少し前のめりな動きを重視してみてもいいかもしれない。

・ボルグモン

こちらは共通デザインに退化ブロッカーと受けに心強い2本柱だ。

退化は衝突やブロックに向けてのバトル補助に始まり、相手の除去耐性の突破や進化元の一番上を無効化したりと、従来の強みも相まって動きの中に組み込めるのは非常に強力。

また、ブロッカーによってこちらは単体で「純平」の誘発自体は狙える。

相手のアタックがなければ狙えないものの、黒らしく「ラプラスの魔」や「トライデントアーム」などの攻撃強制と合わせることで、盤面のイニシアチブをグッと引き込むパターンが生まれうる。

あまり厚くすると噛み合わせのブレが大きくなりそうなのは懸念ではあるが、好みに応じて組み込むのも一興か。

今弾組で組み合わせる際、「純平」から「ボルグモン」→「ブリッツモン」→「ライノカブテリモン」の流れで退化と衝突を両立できる。

自ターンは衝突で、「ライノカブテリモン」でアクティブに、相手ターンは疑似2面ブロッカー、各所対象変更タイミングで「純平」の誘発が狙え、デザイナーズらしい噛み合わせの良さになっている。

ここからは意欲的な話にもなってくるが、登場時の単体性能も取り込み甲斐のあるものに感じられる。

今弾「エンシェントビートモン」に限らず、「ケルビモン」系のデッキや、変わったところだと「ミタマモン」デッキなど、黄色デッキ側の踏み倒しが豊富なこともあり、それらに少量盛り込むことで攻防の引き出しを広げられそうな点は、オシャレ枠や苦手なデッキへの切り札になるうることは頭に入れておくと閃きに繋がるかもしれない。

・ライノカブテリモン

こちらは共通デザインに、衝突+対象変更でアクティブと、直近ではP「マメティラモン」と似た挙動を感じさせる面もあるデザイン。

あちらは緑含みなこともあり誘発条件は違うが、この挙動自体はこれからの黒の定番シナジーの先駆けとなりそうな雰囲気も感じる。

続いて、手札効果についてだが、こちらで進化してからのアタックで、「ボルグモン」で前述した流れが、トラッシュへの準備はいるが「純平」からこのカード1枚(と3メモリー)でも成立する。

あちらもそうだが、あくまでバトルでのやり取りが有効な相手に限るという点はありつつ、デッキによってはレベル6への中継役としても活躍が主にもなりそうなカードが窮地や早仕掛けをしてくる相手には解決札としての仕事を持ち合わせる点はありがたい。

デッキ単位での採用で行くと、黄色は汎用性の高い優秀なレベル6ACEが豊富なほか、「ウェヌスモン」やEX7「ヴォルケニックドラモン」EX7「メタリックドラモン」などなど即時に進化しても強力な面々も豊富な印象だ。

そのため、レベル5枠でBT16「シャッコウモン」を盛り込み「エンシェントビートモン」も好みで少量混ぜ込むことで、「純平」デッキというよりは「純平」基盤の【黄黒グッドスタッフ】という雰囲気ながら成立しそうなことを思うと、現時点でも「マグナガルル」デッキ以外での活躍の余地も既に整っているのかもしれない。

・エンシェントビートモン

共通デザインに倣ったデザインで、登場進化時で2体を退化2できる。

最近は本線に加えて横に添えられたデジモンも無視しがたいケースも珍しくなくなってきた印象で、2体に退化ができるというのは印象以上に活躍の場は多そうな期待感がある。

また、このカードの場合は「ボルグモン」によってブロッカーが付与できるため、登場する場合にできやすい隙を自身のシナジーで補完することができ、大型相手にはブロック→「ボルグモン」登場でさらなる退化ブロッカーに繋ぐことができる。

受動的な方向のため、主線とするには相手によって有用性のムラが出やすい懸念もあるが、「古の守護神」や「拓也&輝二」+「アグニモン」などで厚みを出すこともできる。相手を選ぶ分、刺さるデッキにとってはこれを繰り返し出されるだけでお手上げというマッチアップも存在しそうだ。

意欲的な側面が強くなりそうではあるが、上記再利用手段+「拓也&輝二」にクロスウォーズ組のデジクロスサポートテイマーを添えることによって、とにかくこのカードを出すことを重視したデッキも形になるかもしれない。

提案時点では、対面として戦いたくはないが環境級かというと懐疑的、という印象だが、前述の黄黒ハイグッドスタッフ要素や「ウッコモン」などを取り込めることを思うと、熱心な練り上げによる洗練次第ではこのカードの活躍は想像以上に見られるのでは?という期待感もある。

・木村輝一

サイクル共通のデザインに、対応特徴の回収ができる進化元効果を持つ。

後述の今弾紫組もトラッシュ利用が得意なため相互にサポートができ、ヒューマン側の進化元によってテイマーの再登場ができることも相まって、非常に高い繰り返し性が期待できる。

デジモンに限らずオプションの回収もできるため、「古の守護神」の繰り返しの活用も考慮でき、BT17「エンシェントグレイモン」BT17「エンシェントガルルモン」なども、新たに増えたもう1色がそれぞれ対応しているなど、サイクルを形成するフロンティア4コステイマー組の中では組み合わせ方の受けが取り分け広そうに感じる。

前述の点から、今弾「マグナガルルモン」デッキは勿論、ハイブリッド・十闘士系デッキでの活躍が期待できるほか、BT7「輝一」と合わせての「輝一」デッキ路線も考え甲斐がある。

色があっているという点にとどまらず、登場時効果でテイマーに加えて紫組のアタック時で進化するためのトラッシュ準備も兼ね備えることができる。

また、登場時効果ということはヒューマン側の進化元による再登場も強力(BT7「輝一」側の進化元効果のタイミングから、再登場と「輝一」進化元のどちらかのみになる点は注意)で、高い繰り返し性を活かして数を重ねる中で取れる動きの幅を広げることが期待できる。

今弾内に限っても紫+黄と紫の2ラインが追加され、そちらだけでも検討材料とその組み合わせのパターンが多すぎるうえ、前述の通り他のデザイナーズ系の取り込みまで含めるとさらに範囲が広いのが嬉しい悩みといったところ。

・レオルモン

こちらもコカブテリモン同様悩ましい点がある。

一つは今弾組に紫単色のものも含まれるため、デザイナーズ内でも構築によってはコスト軽減につながらないこと。

もう一つは既存の黄・紫が豊富なこともあり、このデジモンに道連れを頼る必要性が薄そうなことがあげられる。

ただし、黄・紫が豊富な面は優位に働く部分もあり、「望月芽心」の誘発ができるレベル3としては2種目となる強みもある。

「ヴァンデモンACE」によって相互にシナジーしあうパッケージは既に存在していたが、BT16「プロットモン」1種でデッキとしては懸念もあったため、2種目が登場したことによって検討の余地が増したといえる。

それなりにスロットを割きながら、搦め手としての側面が強いパッケージのため、意欲的なデッキの助けという面は強そうではあるが、メモリー+を絡めてのやりとりを搭載はできるため、覚えておくと多色・レベル4が置きやすいデッキなど検討の引き出しが広がることもあるだろう。

・レーベモン

こちらはヒューマン側サイクルをベースにしているが、Rなこともあってか軽減効果がなく、紫ゆえかアタック時はトラッシュからの進化になっている。

効果の進化指定はトラッシュだが、自身の進化時でトラッシュに送り込むことができるため、疑似的に手札/トラッシュからの進化としても運用できる。

BT7「輝一」からこのカードに進化することで計2ドロー2破棄でき、このカードの進化先+各「ライヒモン」で踏み倒したいテイマーを綺麗に破棄することができるため、追加の準備を要求しない点はありがたい。

これは速やかに揃った際にトラッシュの準備にテンポを削がれずに済む点や、トラッシュ回収などで同様の動きを繰り返す際もっさりしにくいのも嬉しい。

この動きを繰り返すことで、このカードの進化元+各「ライヒモン」の効果でテイマーの数は徐々に増やしていけるため、旧来のハイブリッド体デッキらしいレベル4の動きが主体になる形でも組みやすそうだ。

以上から、軽減効果はないものの「輝一」絡みのデッキにおいての基盤となりうるカードで、使うのが楽しみな1枚である。

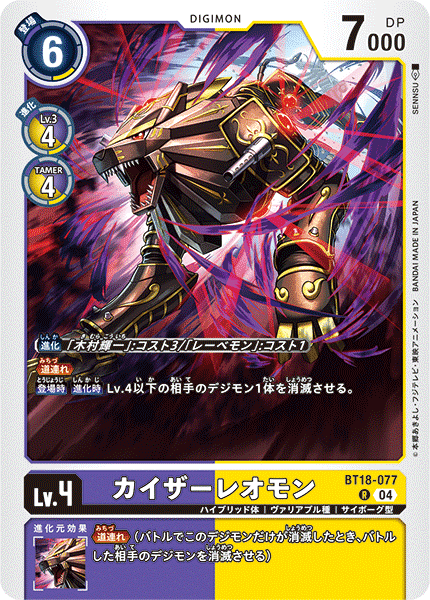

・カイザーレオモン

サイクルらしい形で道連れ、消滅効果とシンプルなデザイン。

組み合わせとしても紫では珍しくなさそうなものではあるが、ハイブリッド体ゆえ相手の仕掛けの返しに合わせやすい点はありがたい。

組み合わせで道連れの妨害になる小型ブロッカーに阻まれにくくなる点も嬉しい。

また、今弾「レーベモン」が優秀なことから、そちらでの仕掛けるための受けを広げる役目を担える点も見逃せない。

その際は、高DPブロッカーへの牽制をしながらのアタックとなり、スルーされた場合やそもそもブロッカーがいない場合はレベル4としては高めなDPからセキュリティバトルでの生き残るケースもそれなりに見られそうだ。

いざそうなれば道連れによって相手に厄介な対応を迫れるのは侮れず、強気な攻めの択が有効そうなケースは見逃さないようにしたい。

・ライヒモン

サイクルらしいデザインにて、ジャミング、進化時によるテイマー展開と、強力な効果の揃い踏みになっている。

BT7「ライヒモン」と比べると、テイマーの対応範囲、進化コストで譲る部分はありつつ、テイマー登場のタイミングやジャミング持ち、手札進化ルートもありと、現代的なバリューの高さを感じる。

各種「輝一」との噛み合わせの良さは勿論。

「マグナガルルモン」デッキ、「スサノオモンACE」デッキでテイマーの準備に役立ちそうなほか、手札を増やしたいならBT7「泉」など、元よりテイマーの重要度の高いコンセプトなため、組み合わせの考え甲斐は広そうだ。

また、レベル6の経由重視の運用方面でも、前述の今弾「輝一」の繰り返し性とこのサイクルの準備が整った後の繰り返し性の高さが一層強く噛み合う。

手札効果進化→ジャミングアタック、「輝一」効果で「ライヒ」回収とすることで継続してのレベル5備えが狙える。

「エンシェントビートモン」でも触れた通り、黄色側は共通して強力なカードの取り込みが検討できるため、こちらでも黄紫グッドスタッフ的構築が考えられそうだ。

・エンシェントスフィンクモン

こちらはサイクルの中でもデジクロス対応範囲の広さもあってか、登場/進化コストが少しずつ重い。

各種コストの重さもあるが、同サイクルの面々が拘束効果やブロッカーで登場の隙を補う要素があったのに対し、こちらは除去のみとなる。

他の面々は拘束力の分、除去ができない面もあるため一概にこちらが劣るわけではないが、大量にコストを渡した後の後続への対応に不安が残るため、やや使いにくそうな印象はある。

とはいえ、前述の通り今弾紫系は再利用力が高いため、運用のしやすさ自体は一番高いという点はこのカードの利点と言える。

登場によって疑似的に除去オプション(しかも場持ちのある生き物付)として扱えることを思うと、少量積んだ際のポテンシャルの高さもありそうなことは頭に入れておきたいか。

特徴については、「幻獣」側は現状ささやかな感じ。「魔獣」側は既に「アンデッド」「SoC」などの強化と合わせて、紫内にプールは充実している。

「SoC」側はそちらでの結びつきが強いため、あえてこちらを組み込むことはなさそうだが、「アンデッド」+「魔獣」側は結びつきの緩いレベル6がチラホラいるため、黄紫ハイブリッド基盤と合わせて採用の際、順当ルートの検討度合いによってはこちらもあるいは?という感じか。

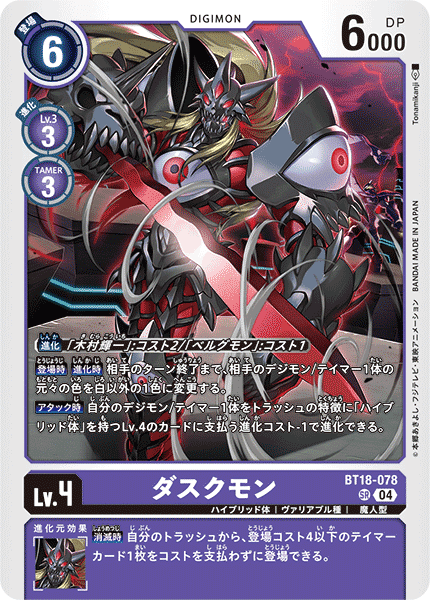

・ダスクモン

ヒューマン側のサイクルとしては、色、進化元、アタック時の参照がトラッシュなど、異質な部分があるため、採用の仕方によっては混同による勘違いに注意したい。

まず、ヒューマン側でありながら進化時に限らず、登場時にも効果が発揮でき、その効果も色変更という非常に貴重な効果になっている。

「スカモン」系にも既に存在していたが、色を指定しての変更は初のはず。

あちらのように、相手の進化(ブラスト進化含む)をはじめ、色参照の動きを妨害できるのは独自の強みがある。(ただし、名称参照の特殊進化などの抜け道もある)

今まで以上にテキストや特殊進化の参照先が、色かそれ以外かを把握する必要が高まるほか、色変更によってできない挙動を通していないかなど、気を付けなければならない点が広がるため、これが絡むゲームでは相互に気を付けたい。

進化元効果は4コス以下テイマーならなんでもOKとシナジー受けが広い。

「マグナガルル」系デッキでは「拓也&輝二」が対象外である点、進化元効果持ちのテイマーが多い(≒他の効果との対象の差が活きにくい)点から、歯がゆさがありそうな一方で、「輝一」デッキではBT7「ライヒモン」と合わせて、デザイナーズ外の紫4コスト以下テイマーの取り込みの助けになりそうだ。

上述の点はありつつ、アタック時効果の進化先の色指定がない点もあり、「スサノオモンACE」向けに6色ハイランダー気味なアプローチでは、各種色指定のない点が動きを整えやすくする期待感もある。

上記の点から、実は正統派よりテクニカルな路線にマッチしそう?というのはありつつ、単体での独自性もあるため、総じて広い活躍が期待できそうだ。

・ベルグモン

「ダスクモン」同様、ビーストサイクル内でもやや異質なデザインである。が、スライド進化からの流れで運用できそうな点は同じく。

アタック終了時のため効果発揮には生存が求められるが、最低限自身の消滅でレベル4には珍しい範囲除去。他のデジモンが準備できればそちらの消滅によって+αが期待できる点もあり、レベル4運用のパワフルさは独自の強みもでそうだ。

登場/進化時効果はテイマーも参照してくれるため、そのままでも2~3枚破棄が狙えるケースはありそうで、「ダスクモン」を経由することで上乗せも狙える。

自身のトラッシュリソース拡大が狙えるほか、相手によってはLOによる勝利も見据えられる点は繰り返し性も相まって強力そうだ。

実際にLO勝利することは少なくとも、それを警戒して相手のドローの手が緩むことで助かるゲームも存在しうることもさりげない利点か。

このカード→今弾「ダスクモン」への進化は3→1で特殊進化に1コストかかる。

レベル5への進化+アタックを狙ってビースト→ヒューマンの流れをする場合や、とりあえずスライド進化してドローを見よう見たいな動きの時に、1コスト分をうっかり失念してターンを予定外のターンエンドを迎えないようには気を付けたい。

・オボロモン

こちらは今までのサイクルからは外れたカードになり、ハイブリッド体も持たないが、進化ラインとしてデザインされていそうなためここで紹介する。

今まで見ないような色を指定しての除去効果となり、「ダスクモン」ともども異質さを感じさせる。

素直にそちらと組み合わせる形のほか、「白」は共通するため「ウッコモン」「大和田ルイ」のセット、その他汎用テイマーなどを意識しての採用はテイマー消滅がまだまだ希少な点を思うと考慮に値するか。

登場時にも発揮できアンデッド型であるため、「ファラオモン」などで繰り返し登場させるのも独自の強みは持つため面白そうな部分はあるか。

余談になるが、個人的には色の組み合わせは既存のカードに合わせてイメージすると覚えやすい。

このカードの場合は「ティラノモン」が色とレベルがマッチしているため、自分はそれで覚えている。ご覧いただいてる方の覚えるための参考になったら幸いである。

・ザンバモン

こちらも「オボロモン」と同じく、ハイブリッド・十闘士関連ではないがここで紹介させていただく。

こちらは相手のトラッシュの色を参照している。ダスクモンの色変更はトラッシュまでは及ばないため、最大値は相手には依存するが、オプションなども含めて参照できるようにもなっている。

「ベルグモン」でも触れた通り、2枚は割かし狙えそうなほか、直近ではそれこそ今弾にも3色オプションが登場したり、特殊進化を活用する多色デッキなども多々あるため、場合によっては0~1コスト進化も狙えるのは魅力的だ。

「ベルグモン」や「デスモン」、「グラウモン」系によるLOデッキに組み込むことで、殴り勝つルートを盛り込む形がベターな形になりそうか。

それこそ「輝一」軸の黄紫基盤に「デスモン」+このカードでデッキとセキュリティを両方狙うというアプローチは、現状見られるLOがLO特化なデッキが主流なため、それらの牙城を崩すとまではいかずとも新しい風になりうるか?という点は面白い。

・おわりに

今回はサイクル分が前回に委託できてるから余裕あるか?と思ったら、流石に前回ほどではないものの「輝一」分がボリュームあることと、結局ハイブリッド系だからボリュームあることとで、そこそこの厚みが出てヒィヒィいっております。

残り4編、月~木曜で4日と、前回を思い出す緊迫感があり、正直なところ間に合うか不安もチラついております。

なんとか木曜深夜までの完走を目指してはおりますが、はみ出ても完走はするつもりですので、そこは安心していただきつつ間に合うかどうかも合わせて楽しみ(?)にしていただければ幸いです。

次回、悪の五闘士(四闘士)がハイブリッド周り最後にして最大の山場になりそうですが頑張っていきます。

それではまた次の編にて~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?