2024年3月改正における根室線滝川・東鹿越間の車両運用について

序文

JR北海道の営業する根室線の一部、富良野・新得間が、2024(令和6)年4月1日を以て廃止される。

JR北海道を含むJRグループでは、2024(令和6)年3月16日に北陸新幹線金沢・敦賀間開業をはじめとするダイヤ改正を行った(以下「このダイヤ改正」または単に「改正」などとする)。こと根室線滝川・東鹿越間においては、このダイヤ改正から富良野・新得間廃止までの約半月(以下「この半月間」とする)に亘って増結を含む特別な車両運用が組まれているようであるので、特に車両運用に注目してその記録と分析・考察とを試みる。

この記事の初版は、2024(令和6)年3月19日終了時点、改正後4日目の時点で得られた情報を基に執筆している。誤りや新事実があれば逐次訂正を行う。

なお、東鹿越・新得間では2017(平成29)年3月28日より代行バスが運行されており、この代行バスもこの半月間は2台口での運行となっているようだが、この記事の埒外とする。(おそらく、早朝の落合始発9102便のみは流石に1台口での運行ではないかと思うが、未確認である)

凡例

2両以上の列車では、列車番号直後の丸数字で連結位置を示す。左方を滝川(函館)方、右方を東鹿越(根室)・旭川(稚内)方とする。図においても同様である。

文・図中、比較的確度の高い・又は誤差の比較的小さいであろう推測は「?」を付す。また、比較的確度の低い、又は誤差の比較的大きい推測、或いは見当のついていない箇所は「****」などと表す。

出庫を「○」、入庫を「△」、併合は「●」、分割は「▲」で表す。

4月1日以降の通常運用

この半月間の運用を理解する前段として、4月1日(正確には4月2日かもしれない)以降に施行される通常運用(以下「通常運用」とする)がどのようなものであるかを理解することは有用である。

言うまでもないが、本記事執筆時点で以下に述べる運用は施行されておらず、推測に拠るところが大きい。特に2472D, 2487Dに絡む運用④は確度の低い推測であることを予め断っておく。

(2024年4月17日更新)

実際の運用実績を踏まえて更新。

運用番号は便宜的に①②……⑤とする。

①

北旭川○19** -回926D?- 19**旭川1930 -926D- 2021滝川2157 -2487D- 2303富良野△

②

富良野○554 -回2470D- 621芦別626 -2470D- 658滝川733 -2473D- 842富良野907 -2476D- 1012滝川(引上)滝川1457 -2479D- 1603富良野1628 -2482D- 1728滝川●1757 -2483D②④- 1903富良野△

③

富良野○622 -2472D③⑤- 728滝川(引上▲)滝川1621 -2481D- 1736富良野1800 -2484D- 1903滝川1937 -2485D- 2042富良野2112 -2486D- 2214滝川△

④

滝川○606 -2471D-714富良野739 -2474D- 845滝川940 -2475D- 1046富良野1113 -2478D- 1215滝川(引上)滝川1327 -2477D- 1432富良野1501 -2480D- 1603(引上●)滝川1757 -2483D②④- 1903富良野△

⑤

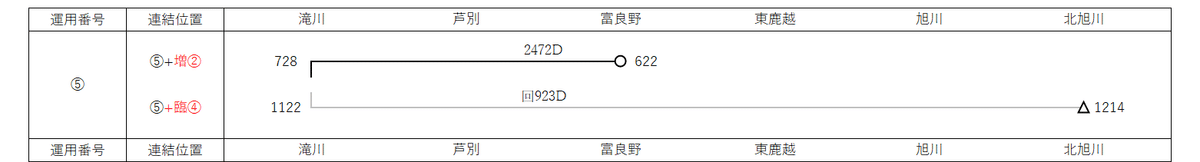

富良野○622 -2472D③⑤- 728滝川(引上▲)滝川1122 -回923D- 1214北旭川△

解説

①から⑤は一日ずつ順に流れる。

①と⑤は運用時間が重ならないので、車両交換の必要がなければ同一の車両を充当できる。即ち、5運用あるが実質4両で運用できる。

④の存在は時刻表から直接読み取ることはできないのだが、平岸駅に掲示されていた「増結のお知らせ」を注意深く読むと、2472D(平岸7:00発滝川行き)と2487D(平岸22:23発富良野行き)は4月1日以降も2両で運転されると言って矛盾しない。(2024年4月2日追記)

4月1日以降の実際の運用を確認すると、2両編成となる下り列車は2487Dではなく2483Dであった。

運用オタクに優しい案内🥺

— とみ (@kiha_40_love) March 17, 2024

#旭川キハ40目撃

関連物でタグ付けします。 pic.twitter.com/NfpID39qjg

3月16日~3月31日の運用

この半月間の運用は、通常運用をベースにしてはいるもののかなり大きな変更がかけられている。それは当然富良野・東鹿越間の営業があるためであるが、これに加えて滝川・富良野間でも多くの列車が増結されることも運用に大きく影響を与えている。

まず、時刻表上富良野を跨いで運転する列車が消滅している。滝川・富良野間の列車と富良野・東鹿越間の列車が分離されている。

これは4月1日以降の営業を念頭にダイヤを組んでいるためである(3月31日のみ運転の東鹿越発滝川行き9484Dという例外はある)。滝川・富良野間の運用と富良野・東鹿越間の運用とを分離し、富良野以南の廃止後も、富良野以北の車両運用・ダイヤへの影響を最小限にしている。

従って、通常運用とは別個に富良野・東鹿越間の列車に専念する運用がある。これを便宜的に臨運用と呼び、運用番号を臨①、臨②、臨③、臨④とする。臨運用は2両1組であり、終始分割併合を行わないので、2両まとめて臨①などとして扱うことにする。

そして、この半月間は滝川・富良野間でも多くの列車が増結され、2両編成での運転が大半を占める。

この増結車を工面するために、④の2472D滝川着後から富良野入庫までの車両運用が全然変更され、かつ2日間に亘るようになる。これを便宜的に増運用と呼び、運用番号を増②、増③とする。後で分かるが、通常運用との対照の利便から本記事では増①を欠番とする。無論④も欠番となる。(2024年4月17日更新)

4月以降の実際の運用は、特に車両交換のタイミングが大きく変更され、前述のように番号を対照させた配慮は結果的に無意味であった。全然運用方が変っていたので狼狽した。以降の記述も全面的に更新しようかと考えたが、ほぼ全部を書き換えることになってしまうのでやめた。

以下、通常運用との差異を太字で強調し、図中では赤字を用いる。

①

北旭川○19** -回926D?①臨①- 19**旭川1930 -926D①臨①- 2021滝川(引上)滝川2157 -2487D①臨①- 2303富良野△▲

②

富良野○554 -回2470D- 621芦別626 -2470D- 658滝川733 -2473D- 842富良野907 -2476D- 1012滝川(引上●)滝川1327 -2477D増②②- 1432富良野1501 -2480D増②②- 1603滝川1621 -2481D増②②- 1736富良野1800 -2484D増②②- 1903滝川1937 -2485D増②②- 2042富良野2112 -2486D増②②- 2214滝川△

③

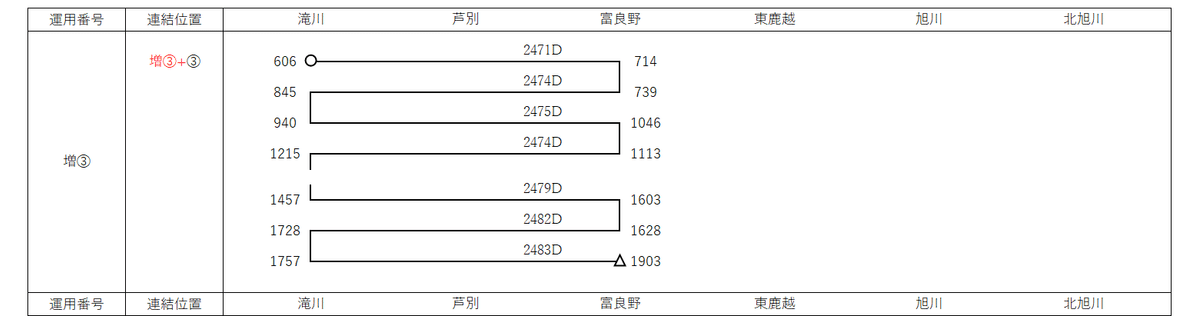

滝川○606 -2471D増③③-714富良野739 -2474D増③③- 845滝川940 -2475D増③③- 1046富良野1113 -2478D増③③- 1215滝川(引上)滝川1457 -2479D増③③- 1603富良野1628 -2482D増③③- 1728滝川1757 -2483D増③③- 1903富良野△▲

増②

富良野●○622 -2472D⑤増②- 728滝川(引上▲●)滝川1327 -2477D増②②- 1432富良野1501 -2480D増②②- 1603滝川1621 -2481D増②②- 1736富良野1800 -2484D増②②- 1903滝川1937 -2485D増②②- 2042富良野2112 -2486D増②②- 2214滝川△

増③

滝川○606 -2471D増③③-714富良野739 -2474D増③③- 845滝川940 -2475D増③③- 1046富良野1113 -2478D増③③- 1215滝川(引上)滝川1457 -2479D増③③- 1603富良野1628 -2482D増③③- 1728滝川1757 -2483D増③③- 1903富良野△▲

連結位置の差異を除き③と同一である。

⑤

富良野622 -2472D⑤増②- 728滝川(引上)滝川1122 -回923D⑤臨④- 1214北旭川△

臨①

北旭川○19** -回926D?①臨①- 19**旭川1930 -926D①臨①- 2021滝川(引上)滝川2157 -2487D①臨①- 2303富良野△▲

連結位置の差異を除き①と同一である。

臨②

富良野○718 -9473D- 802東鹿越919 -9474D- 958富良野1105 -9475D- 1150東鹿越1210 -9476D- 1251富良野(引上)富良野1438 -9477D- 1522東鹿越1543 -9478D- 1622富良野1651? -回9478D?- 1750?滝川△

臨③

滝川○1530? -回9479D?- 1635?富良野1651 -9479D- 1735東鹿越1800 -9480D- 1843富良野1909 -9481D- 1953東鹿越2020 -9482D- 2102富良野△

臨④

富良野○543 -回9471D- 621東鹿越630 -9472D- 709富良野758 -回9472D?- 910滝川(引上●)滝川1122 -回923D⑤臨④- 1214北旭川△

解説

大きく①②③増②増③⑤、臨①~臨④の2群に分けられる。①から⑤(増運用含む)と、臨①から臨④はそれぞれ一日ずつ順に流れる。

①と⑤、臨①と臨④は運用時間が重ならないので、車両交換の必要がなければ同一の車両を充当できる。即ち、10運用14両(定期+増で6運用6両、臨で4運用8両)あるが、実質5+6=11両で運用できる。(とはいえ日々1,2両は差し替えになろう)

①~③、⑤は、充当列車は通常運用と同一である。ただし、①は臨①の2両を従えているし、②は2476Dとして滝川着後に、滝川方に増②の車両を併合する。ここで併合した相手とは、このあと丸二日近く共に走り続ける。

④は本来、2472Dとして滝川着後に夜まで留置、最終富良野行きの2487Dで富良野へ送り込まれて再び翌日の2472Dとなる運用である。これを、2日間かけて富良野以北の列車の増結車両として使用することになる。

2472Dの東鹿越方車両として滝川着後、回923Dへ流れる⑤から切り離され、二日前に自分自身が担当した②の滝川方に繋ぎ変えられる。②③をもう一度こなし、2日後に再び2472Dの、今度は滝川方の車両として滝川に到着することになる。ここで後述の臨④を併合し、回923Dとして旭川へ帰っていく。

先述の通り、臨運用は4月1日以降はそっくり運転を取りやめるだけで済むように考慮されている。

臨①は①と共に夜の富良野に着くと、翌日は臨②として日中帯の東鹿越往復をこなし、夕方に回送で滝川へ引き上げてくる。

臨③は午後に滝川から回送で出庫し、夜間の東鹿越往復を務めて富良野滞泊となる。

臨④は早朝の一往復……、もとい片道の運行をこなし、やはり回送で滝川まで引き上げてくる。滝川では増②を落とした④と連結し、回923Dで旭川へ引き上げる。

改正後の時刻表を見た当初は、時刻だけを見れば一運用でも回せそうだし、せいぜい一度車両交換を行って二運用でやり繰りするのかと考えていたが、実際の運行を確認すると想像以上に手が込んでいる。

滝川・富良野間で回送列車を1.5往復走らせていることも少し驚きである。乗務員のやりくりや富良野での分割併合をやりたくないという事情があるのかもしれない。もしかしたら富良野では給油できずに滝川へ戻しているのではないかという邪推すらある。

通常運用では4~5両での運用が可能であるところ、11~14両ものキハ40を投入して最後の彩を添えんとしていることにも驚きである。このダイヤ改正で石北線、釧網線からキハ40(とキハ54)が一層された為、改正直後の数日は別としても車両のやり繰りにはかなり余裕ができるという事情もあるだろう。

3月29日~3月31日の富良野以南の運用(2024年4月2日追記)

富良野・新得間の営業最後の三日間のみ、富良野・東鹿越間の営業に当たる列車の運用が大幅に変更された。章を分けて追補する。

そもそも三日間しか現れなかった運用パターンである上、3月29日はそれ以前の運用からの移行処理があり、3月31日は富良野以南の車両の引き上げがあったので三日間で全く同じ運用を行ってはいない。ただし、基本となる運用パターンは見出せるから、この運用番号を取り敢えず臨PM、臨AMと呼ぶことにして下に記す。

臨PM

北旭川○937? -回****D- 948?旭川955? -回****D(富良野線経由)- 1117?富良野(引上)富良野1438 -9477D- 1522東鹿越1543 -9478D- 1622富良野1651 -9479D- 1735東鹿越1800 -9480D- 1843富良野1909 -9481D- 1953東鹿越2020 -9482D- 2102富良野△

臨AM

富良野○543 -回9471D- 621東鹿越630 -9472D- 709富良野718 -9473D- 802東鹿越919 -9474D- 958富良野1105 -9475D- 1150東鹿越1210 -9476D- 1251富良野(引上)富良野1355? -回****D(富良野線経由)- 1505?旭川15** -回****D- 15**北旭川△

解説

3月29日までは、1日目夜に臨①で出庫、2日目の臨②で午前運用、3日目の臨③で午後運用、4日目の臨④では早朝片道のみ営業して昼に帰庫という4日(実質的には3日だが)周期の運用が組まれていた。また、臨②と臨③との交代は2478Dと2479Dとで行われていた。

これが、3月29日からは1日目午前に出庫して富良野線経由で富良野へ送り込み、そのまま午後運用へ充当される。翌日は始発から午前運用をこなしてそのまま富良野線経由で帰庫という流れに変わった。臨AMと臨PMとの交代も2476Dと2477Dとで行われるようになった。

車両の動きが全く変っていたため、3月29日はかなり混乱した。富良野線経由での回送というのも驚きで、――別に車両の向きが変るでもなし富良野線経由で回送できない理由は無いのだが――これまで完全に滝川経由で車両のやり取りをしていただけに、予期しないことだった。

3月29日は、臨④にあたる車両は、回9471D~9472Dを担当した後回9472Dを運転せずに富良野留置。臨②にあたる車両は9473Dから9476Dまで営業し、9477Dからは臨PMとして送り込まれてきた車両に交換された。臨④と臨②にあたる車両は富良野で併合して4両編成となり、臨AMの回送列車の時刻で富良野線経由で北旭川まで回送されている。また、前日同様の運用であれば9479Dから営業に入る臨③は、同日午前中の回923Dに組み込まれて⑤の車両などと共に北旭川へ回送されている。当然臨①にあたる車両の運行は無く、同日の926D~2487Dは⑤にあたる車両のみの単行で運転された。

3月30日は、上記の運用表で示した通りの運用がなされた。

3月31日は、臨AMは運用表通りである。臨PMは9482D(と増②+②の2486D)が運休となり、9482D~2486Dと同時刻で東鹿越発滝川行き9484Dとして直通で運転された。9484Dとして滝川着後の臨PMの車両は、当日中に北旭川へ回送された。

なお、増②+②の1722+1725は、2485Dとして富良野着後に滝川へ回送されている。

3月31日の③であった車両は4月1日の④へ、同様に増③であった車両は⑤へ流れた。増②であった車両は、4月1日の回923Dに併結されて北旭川へ回送された。

この回923Dを以て、一連の増結に伴う変運用は終了した。

結び

本記事執筆時点で根室線富良野・東鹿越間の営業は残り12日である。本記事が、根室線最後の乗車や撮影に僅かでも貢献できれば幸いである。

更新履歴

2024.03.20 初版作成

2024.03.21 改訂

回923D, 926Dが通常1両であるらしいことが判明したため、通常運用における修正前の⑤⑥を修正後の④に集約し、修正前の④を⑤に繰り下げた。

⑤ 回926D-926D-2487D ㋵ → ⑥ 2472D-回923D としていたが、回923D, 926Dが1両であるならこれは辻褄が合わない。

2472D, 2487Dが2両のままであるならば、③の翌日が 2472D-(留置)-2487D という運用であるとした方がうまく説明できる。

これに伴って通常運用に関する記述を大幅に修正した。また、この半月間の運用も平仄を合わせる為各部の文章と図を更新したが、運用的な修正は無い。合わせて、全体的に文章の軽微な修正を行った。

2024.04.02 改訂

3月29日~3月31日の富良野以南の運用(2024年4月2日追記)の章を追補した。

通常時の④について2両編成となる下り列車は2487Dではなく2483Dであったことが判明したため修正した。

回9471Dの時刻が判明したため臨④を修正した。

他、運用表の軽微な修正を行った。

2024.04.17 改訂

4月以降の運用実績を踏まえて、通常運用の記述を更新した。併せて、3月16日~3月31日の運用の章の頭書に最低限の補筆を行った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?