【第4話】フーガ

僕が芹香の高熱と彼女の漫画の話をしたら、カシマは手を叩いて笑った。僕にとっては日常のよくある出来事に過ぎないことでも、カシマにとっては、おかしくてたまらないらしかった。

彼女は待ち合わせに20分ほど遅れてやってきた。僕を見つけると、笑って手を振ってから、すぐ「ごめん」というように手を合わせた。

カシマと最後に会ったのは2年前。相変わらず高校生の時の見た目と全然変わっていなかった。肩まである黒くてまっすぐな髪を耳にかけて、コムデギャルソンの黒のワンピースを着ていた。片方の耳にシルバーのピアスがついている。化粧っ気のない顔が彼女をなおのこと若く見せていた。

カシマは注文したミルクティーがくるとごくごく飲んで、カップを戻すと、大きく肩で息をついた。

「今日仕事は大丈夫だった?いまさらなんだけど」とカシマが言った。「漫画、描いてるんでしょう?」

「うん、まあそっちは大丈夫だよ」と僕は言い、なんとなく自分たちのテーブルの真上に掛けられている絵画を見上げた。

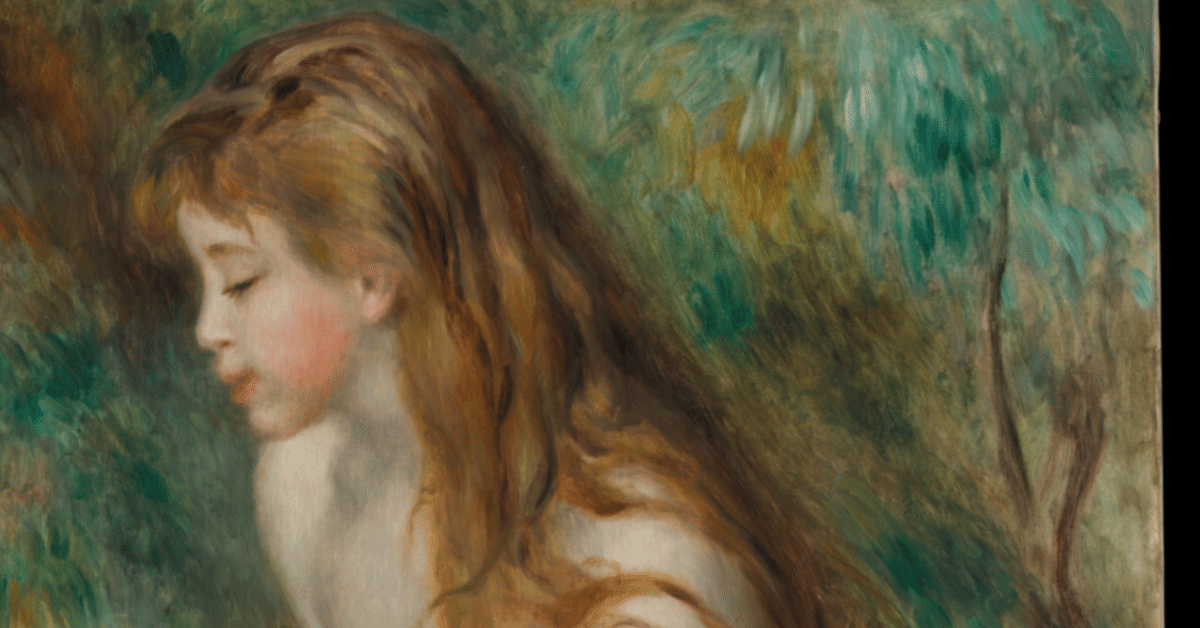

それはルノワールの「若い女の子の入浴」のコピーだった。何も身につけていない少女が椅子に腰掛け横を向いている。カシマも絵画に目をやった。

「いつもここに来るたびに思ってたことがあるのよね。わかる?」とカシマが言った。

僕はカシマのほうを見た。彼女はまだルノワールを見ていた。まるで水平線のはるかかなたに見え隠れする船を眺めているようにときどき目を細めたり開けたりした。

「ルノワールの裸婦、これ、私好きなの、昔から」とカシマが言った。

「ねえ、これ芹香に似てると思わない?」

僕は、あ、と思わず声を出した。

確かにその少女は、芹香に似ていた。これまでに何度も何度も見ていたのにも関わらず、カシマから言われるまでぜんぜん気づかなかった。

「ね?似てるでしょう?見た目だけは。そう思わない?ね?」とカシマはいたずらっぽく笑った。

「見た目だけはね」と僕も言った。

もう雨はすっかりあがっていた。通りを行く大勢の人々は畳んだ傘を手に、群青色の空の下を足早に歩いて去って行った。

「芹香は元気にしてる?」とカシマが言った。

「熱、出して寝てる」と僕が言った。

「それは、さっき聞いたわよ。普段のことよ、私が言ってるのは。あの家のこととかいろいろあるんでしょう?」とカシマが言った。

「まあ、元気だよ」と僕は言った。「ある意味、異常なくらいだね。この前3人で最後に会ったのはいつだったっけ。2年前だったかな、たしか」

「2年前」とカシマが短く言った。ずっとテーブルの上で僕のマルボロの箱を指で立てたり寝かせたりしている。

「カシマは今、何してるの?」と僕は訊ねた。

彼女は水の入ったグラスについた水滴をナプキンで拭いてから、水を一口飲んだ。

「私ね、休暇中なの、今」彼女はまたタバコの箱で遊び始めた。

「へえ、いいね」と僕は言った。「ねえ、一本取ってもらっていい?」

彼女は寝ていたマルボロの箱を人差し指で立てると、僕に一本渡してくれた。

「ねえ、それほんとに言ってる?」

「なにが?」

「いいね、っていうの。ほんとにそう思ってる?」

「ほんとにそう思ってるよ。どうして?」

「ほんとにほんと?」

「そんな嘘言わないよ」

「そうよね。操くんはそんなこと言わない人だよね」

「言わないよ。うらやましいけどね。ものすごく」

カシマが手を止めて僕の顔を見た。「仕事、やっぱり大変なの?」

僕は備え付けのメニューを取ってカシマのほうに向けて広げた。彼女はメニューを見ながらしばらく考えていた。そして「ロイヤルミルクティー」と言った。僕は店員を呼んで、自分のコーヒーのおかわりとロイヤルミルクティーを注文した。

「そりゃまあ、きついのはきついけど、もともとそういうものだと思ってるから」と僕は言った。

「高校の時から、操くんはきっと漫画家になれるって思ってたわよ」

「それはどうもありがとう」と僕は言った。

「どういたしまして」とカシマは言った。

「まあ、漫画家といえるのかどうかは、甚だ疑問に思ってるけどね、最近。自分が正しいと思ってやってることだけど、はたして本当にそうなのか、もしかしたらとんでもなく無駄なことを自分はやってるんじゃないかって思うことがある。そんなこと考えたってどうもならないんだけどね」と僕は冗談ぽく言った。

「わかるような気がする」とカシマが壁の絵を見上げながらぽつりと言った。「操くんのことじゃなくてね。自分のこと。最近何かをしようとするたびにいつも、自分は間違ったことをしているんじゃないかって考えてしまうの」

高校2年生の時に、芹香が蜂鳥の家にカシマを連れてきた。そして僕は自分の部屋で気持ちよく昼寝をしていたところを芹香の電話でたたき起こされた。僕はまだ半分寝ている頭で蜂鳥家へと向かった。

芹香の部屋の襖を開けると、そこには日本人形のような佇まいの女の子が制服姿で正座していた。前髪は眉に沿って切り揃えられ、黒くてしっかりとした髪は肩の上まであった。脇にヘッドポーターのアイアン・ブルーのリュックサックが置いてあった。そこで僕とカシマは初めて顔を合わせた。

芹香は、ほとんど今まで僕以外の人間と一歩突っ込んだ付き合いをすることを嫌っていたので、同性の友達を家に連れてきたことなんて今まで一度もなかった。僕はめずらしさもあり、初対面の、しかも女の子をわりとじろじろと見てしまった。今から思えば、不躾なやつだと自分でも思うけれど、カシマ本人はそんなこと全然気にもしていないようだった。はにかんだような表情で、ちょっと首をかしげて僕と芹香を交互に見ているだけだった。

「ねえ、操くん」と芹香が言った。操くん?僕は鳥肌がたった。気色が悪かった。芹香が僕のことを呼ぶときは、いつだって、おい、だの、おまえ、だの、ひどいときはそのへんにある棒で突っつくかの、どれかだ。くん付けなんて、生まれてこの方一度もない。

芹香はおしとやかな令嬢風で僕にカシマを紹介した。

「彼女、カシマナリコっていうの。同じクラスよ。ナリコ、こいつは相沢操。たいしたこと喋りませんし、気の利いたことも出来ませんけど、害はないから安心してね」と芹香はまるで天使みたいな微笑みでカシマに話しかけた。

僕は、いちおう頭を下げた。カシマという女の子も、にっこり笑って会釈をかえした。

「あのさ、最初に聞いておきたいことがあるんだけどいいかな?」と僕は芹香に言った。

「なにかしら」と芹香が言った。なにかしらときた。

「おまえの言葉遣い。それ、カシマさんの真似だろ?」

「あら、私はいつもこうですよ」

「もうね、気持ち悪い、気色が悪い」

「うるせえな。だからおまえは童貞なんだよ」

「おまえね、お客さんの前でひどいこと言うもんじゃないよ」

「あら、私だって処女よ」カシマがふふ、と笑って言った。

僕と芹香は思わず、彼女を見た。それから、芹香が、な?という顔で僕を見た。そのとき、僕は瞬時に理解した。どうして芹香が彼女と仲良くなったのかを。

そんなわけで、僕と芹香とカシマはそれからもちょくちょく3人で会うようになった。たいていは金曜日に学校が終わるとそのまま3人で蜂鳥家に来て、カシマは離れの寝室に泊まっていった。元・芹香のお母さんが使っていた部屋だ。3人で一緒にご飯を食べて、芹香の部屋で夜更けまでずっとしゃべった。

「ねえねえ、操くん、芹香と私、どうして仲良くなったのか知ってる?」

カシマはペットボトルのキャップを手でいじりながら僕にそう言った。

そのとき芹香はおばあさまに呼ばれてどこかに行っていて、部屋には僕とカシマだけだった。

僕らはレンタルしてきた「ゴッドファーザー」を観ていた。芹香が観たい、と言ったからだ。僕は「ゴッドファーザー」を観るのはこれが5回目だった。

「いや、知らない」と僕は言った。そういえば、同じクラスだということくらいしか今まで聞いたことがなかった。

「私って、こう見えて意外と頑固でね」カシマはテレビの画面を見つめたまま話し始めた。映画は、プロデューサーが大事にしていた馬が首を切られて彼のベッドに放り込まれたところだった。カシマはそのシーンになるとそっと手で口を覆った。

「普段はそうでもないんだけど、自分のあるポイントに何かの拍子かなんかで触れちゃうタイミングってあるじゃない?そういうことが起こると、相手に向かっていっちゃう癖があるのよ。どうしようもないんだけど」とカシマはちょっと鼻にしわを寄せてみせた。

「うちのクラスでね、ある男子が違うクラスの女の子とちょっと揉めてたの。2人はつきあってたんだけど、男子が嘘ついて別の学校の女の子と遊んでたのがバレたのね。それで、その男子がその相手の女の子に向かって、ひどいことを言ったの。まあ、たいていの女の子が異性から言われたらショックなことよ。わかるでしょ?」

僕は黙ってうなづいた。

カシマはジーンズの膝を胸に抱えてテレビの画面をじっと見ていた。髪はポニーテールにしていた。

「その男子はね、この春に芸能事務所に入ったばかりで、テレビに出たり、雑誌でモデルも始めたらしいの。顔もかっこいいし、まあモテるのよね。自分を中心に世界が回ってるって思ってる。そんな人なの。たとえつきあってる女の子がいても、他の女の子ともつきあえるし、なんならつきあってなくてもやれちゃう人なのよ。そういう人がいるって私も最近、ようやく知ったんだけどね。学校も勉強になるわよね」

僕はずっとカシマの横顔を見ながら、彼女の話を聞いていた。

消えてしまいそうなパステルカラーの芹香と対照的に、カシマは色味が少なくて、線は細いけれどどんな場所でもくっきりと浮かび上がるモノクロのイメージだった。

カシマは、右の耳たぶを親指と人差し指で軽く引っ張っていた。

「それでね、帰る支度をしていた芹香が突然、つかつかとモデルの男子のところへ行ってね、『おい、おまえ』って言ったの。ほんとにそう言ったのよ。」

「わかるよ」と僕は言った。

「『おまえは、どれだけ見栄えが良くても、そのお粗末な頭と性根じゃ腐った卵にしか見えないな』って。これをにっこり笑って言ったのよ」

僕は黙ってうなづいた。芹香なら言うだろう。それがたとえ校長であろうとも。

カシマは耳たぶをつまんだまま、テレビを見つめながら続けた。

「モデルの男子は、もう顔を真っ赤にして何も言えないの。それはそうよね。こう言ったら悪いけど、ごく普通にそのへんにいる女の子から言われたんだったら、まあ、そんなことを言う子はいるとは思えないんだけど、まあたとえばってことね。他の女の子から言われたんだったら、その男の子もなにかしら、言い返したと思うわよ。でも、これは無理よ。相手は芹香よ。同じ人間とは思えないくらい、とんでもなく美しくて、おまけにお家だって普通じゃないじゃない?そんなの、ケンカにさえならないわよ。それでね、これはちょっと別の話になるんだけど、私、前からひそかに操くんてすごいなあって思ってたの。芹香のこと、特別扱いしないから」

「僕の場合はちょっと特殊なんじゃないかな。幼なじみだしね」と僕は言った。

それが昔から芹香と一緒にいるおかげだからなのか僕には分からないけれど、外見だとか学校の成績だとか親の職業だとかで、自分と他人を比べたり、引け目を感じたりすることが僕にはほとんどなかった。所詮、どこまでいっても自分は他の誰かになれるわけがないんだし、どこまでいっても自分は自分から逃げられやしない。

「それでね、芹香はさらにたたみかけたの。相手の男の子はもうとっくに戦意喪失してるっていうのによ。『おまえ、自分がすごいって思ってるんだろ?でもな、おまえが自分ですごいって思ってる根拠となってる材料は全部、他人の評価だけなんだよ。つまりそれはまぼろし。おまえにはなんにもないんだよ。言ってることわかるか?』って」

「ゴッドファーザー」は終わりに近づいていた。もうじき、洗礼式のシーンだ。

カシマは、洗礼式当日に、自分の夫を殺されたマイケルの妹が、マイケルを激しく罵りながら半狂乱になって連れて行かれるシーンから最後のシーンまで一言もしゃべらずに見ていた。その間もずっと耳たぶを軽く引っ張っていた。

映画が終わると、カシマはまた最初から「ゴッドファーザー」を再生した。

「芹香がね、言ったのよ。『おまえはこれから先もからっぽだ。それを埋めるものは見つからない』って。」

僕は、内心びっくりしていた。どうして芹香が、どうでもいいクラスメイトをそこまで徹底的に痛めつけることに決めたのかはわからない。

でも、ひとつだけ確かなことがあった。それは、芹香がそのときに「見立ての力」を使ったということだ。それが僕には意外だった。ショックなほどに。

カシマは首を傾けて横に振りながら、僕を見て言った。

「芹香は言うだけ言うと、鞄を持って教室を出て行ったの。それで私、思わずあとを追いかけたの」

「追いかけた?」僕はちょっとびっくりして言った。

「そう。廊下をすたすた歩いていく芹香の背中を見てるうちに、私ね、だんだん腹がたってきてしかたなくなってきたの。もう怒りで身体が震えてるのが、自分で分かるの。下駄箱で追いついて、靴を履き替えてた芹香を呼び止めたの」

「それで、どうしたの?」

カシマはふう、とひとつ息を吐いた。「私、言ったの。『あなたにはわからないかもしれないけれど、あなたみたいにきれいで強い人にあんなこと言われたら、誰もなにも言えないし、萎縮するに決まってる。フェアじゃない』って」

「芹香はきょとんとした顔で私のこと見てた。『あなたはなにか人を超えた力を持っているのかもしれないけれど、あれは呪いだわ。あなたは今、人に呪いをかけたのよ。たしかに人を救うことができる力なのかもしれない。でも私にはおそろしい凶器にしかみえない』って言ったの」

カシマはそこまで話すと、身体から力を抜くように何回か深呼吸をくりかえした。

「自分でも、どうしてそこまで腹がたったのかわからないのよね。でもあの時はどうしても言わずにはいられなかった」とカシマはうつむいた。

「それでどうなったの?」と僕は訊ねた。

カシマは2回目のプロデューサーの愛馬の頭を、今度はちゃんと目をそらさずに見ていた。

「芹香は、わかったって言ったわ。よくわかった。それで、『おまえとだったら仲良く出来るような気がする』って言ったの」とカシマが笑った。

ずっと引っ張っていたせいで彼女の右の耳たぶは赤くなっていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?