生涯という作品

僕は今映画館にいる。座席は、中央よりやや後めの、所謂「神席」だ。早めに来すぎたせいか、まだ自分しか座席に座ってないようだった。

しかしなんの映画のチケットを購入したのか、そもそもどういった経緯でここにいるのかが全く思い出せないのだ。真剣に思い出そうとしても、電波が阻害されるように、何かに邪魔されて全く思い出せないのである。

そうやって狼狽えていると、隣に全身黒いスーツを着た高校生くらいの青年が座ってきた。座ってくるや否や、

「この映画、面白くなるといいですね。」

と急に話しかけてきた。突然の出来事だったので思わず「うわぁ」と声を上げてしまった。なんなんだこいつは。意味がわからない。なぜ初対面の相手に躊躇なく話しかけることができるんだ。今の状況と相まってさらに頭が混乱してきた。僕は「そうなんですね。」と愛想笑いをしながら言うと、上映が始まるまで寝ることにした。

「早く起きてよ」

聞き覚えのある声がした。

「はーやーくー」

二言目で僕は確信した。この声は綾香だ。彼女とは職場で出会って、僕が初めて一目惚れした相手だった。少々小柄で、ロングヘアで、とても家庭的な、とにかく僕のどタイプの女性だ。

「今日がなんの日かわかってんのー?」

4月25日、つまり今日は付き合い始めて3年目の記念日になる。一週間ほど前から、記念日はどう過ごすか徹夜で計画を練っていた。そのせいで、当日に寝坊すると言う失態を犯してしまった。それよりも、

「なんで僕の家に入れてんだよ。」と体を起こしながら尋ねた。すると、

「なんでって、この前優馬の家で飲んでた時、優馬が私に家の鍵を渡してくれたからじゃん。」と、不思議そうに答えた。おいおい嘘だろ、記憶にないぞ。酔った勢いで渡してしまったのか。と若干の後悔をしつつ、急いで外出の支度をした。家を出たのは10時頃で、少し予定が狂ってしまったが、ギリギリ許容範囲である。

まず最初に、水族館へ向かった。水族館では珍しい種類の魚がたくさん泳いでいて、彼女は子供のようにはしゃぎながら、一生懸命に魚を追っていた。僕はその様子を隣で眺めていた。彼女は、白のTシャツにベージュのカーディガンを羽織り、下はデニムで、靴は黒いヒールといった、とても春らしい格好をしていた。

「そろそろお腹すいてきたね。」彼女はそう呟いた。時計を見ると、12時45分をすぎていた。

「じゃあ、昼食の時間にしようか。」

「賛成!」

彼女は元気一杯に返事をした。そして水族館を出て、近くにあるカフェへと足を運ばせた。

カフェに着くと、二人用のテーブルの椅子に腰をかけ、メニューを開いた。

「何にする?」僕はメニューを凝視している彼女にそっと尋ねた。

「決まらん。」彼女は眉間に皺を寄せて答えた。

「じゃあ僕はトマトとナスのパスタにしようかな。」

「じゃあ一緒のやつで。」

「わかった。」

「ドリンクはオレンジジュースにするけど、これも一緒でいい?」

「うん。」

「すみません。」僕はたまたま近くにいた店員に声をかけた。

「はい、ご注文はなんでしょう。」

「トマトとナスのパスタと、オレンジジュースを二つずつお願いします。」

「はい、かしこまりました。」

彼女はいつも僕と同じメニューでいいと言うが、本当にいいのだろうか。毎回不安になる。まあ頼む時楽だからいいのだけれど。

昼食を食べ終わると、公園に向かった。公園は桜が満開に咲いていて、『春という季節はこんなにも美しい景色が見られるんだ』と、春の良さを再認識させられた。

「綺麗だね。」彼女は満開になった桜を見ながらそう呟いた。

「綾香と一緒だと一層綺麗に見えるよ。」なんてキザな言葉を言って、お互いはにかんで笑った。

僕たちは公園を一周した後、ベンチに座りながら、初めて会った時のことや、喧嘩した時のこと、楽しかったことや嬉しかったことなど、3年間の思い出を振り返ったり、これから先どうするか、未来の話までした。僕はこれから先何があっても彼女を守りたいと、割とありきたりな考えだが、しっかりと胸に誓った。

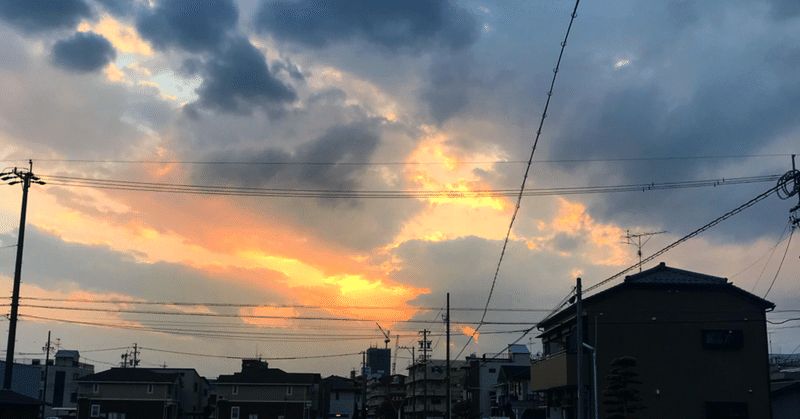

話に夢中になりすぎて、気づいた時には17時半を回っていた。18時からレストランを予約していたので、公園を出てレストランへ向かうことにした。手を繋ぎながら公園をあとにすると、後ろから急に黒い人影が彼女を襲った。刹那だった。彼女はすぐに倒れ込んだ。背中からは大量の血が流れている。

「綾香!しっかりしろ!」

そう叫んでも彼女は応じない。反応がない。僕は狂ったように叫んだ。

「どうして、どうしてなんだ!誰か!救急車を!」

僕はパニックになった。さっきまで未来の話をしていたのに、何があっても彼女を守ると誓ったはずなのに、指輪だって買ったんだ。彼女に似合う指輪を一生懸命選んだ。今日渡すつもりだったのに。僕は彼女の手を取った。彼女から温もりがだんだんなくなっていく。僕は泣き叫んだ。喉が裂けるほど叫んだ。でも彼女の温もりが戻ることはなかった。次の瞬間、僕は後頭部に強い衝撃を受けた。僕もそのまま倒れ込んだ。もうこのまま死のう。助けなんかいらない。そう思いながら瞼を閉じた。

目が覚めると、そこは映画館だった。なんだか壮大な夢のようなものを見た気がした。そろそろ上映が始まるようだ。どんな映画なのか少しワクワクしてきた。スクリーンに映像が映し出された。僕はその瞬間反射的に涙が出た。その涙は時間が経つにつれどんどん溢れていった。そこに映っていたのは間違いなく綾香の姿だった。

「すみません、ここってどうすればいいんでしたっけ。」

「え?一緒にご飯ですか!予定空けときますね!」

「こちらこそ、これからよろしくお願いします。」

「下の名前で呼ぶのってなかなか恥ずかしいね。」

「もう知らない!」

「勝手にしなよ。」

「ごめん、私も言いすぎた。仲直りしよう!」

「優馬ー、大好きだよ。」

次々と場面が変わっていく。たくさんの思い出が蘇る。綾香は僕にとってかけがえのない存在だったんだ。

体感1時間ほどで上映が終わった。漠然とした虚無感が押し寄せる中、隣にいた青年が話しかけてきた。

「どうでした?面白かったですか?」

「まぁ、悪くはなかったよ。」涙を拭い切ってそう言った。

「もう思い残すことはない?」

「あぁ。」

「じゃあ行こうか。」

僕は青年につれられて外に出た。外は光が眩しく、目も開けられなかった。外に出てからは何も覚えていない。ただ最後まで綾香の存在を忘れることはなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?