再録禁止は撤回されるのか?

度々議論にあがる『再録禁止』。既にそのカードを持っているプレイヤーやショップ、そして投資家にとっては、触れてほしくないリストとなっているが、持っていないプレイヤーにとっては価格がそのカードを使うフォーマットの障壁となることも多く、再録禁止が失くなることとを望んでいるプレイヤーも多く、議論を呼ぶトピックとなっている。

再録禁止とは?

再録禁止は、WotCがOFFICIAL REPRINT POLICYで、行った一部の例外を除いて再録しないとした"ポリシー"。現地時間1996年3月4日にはじめて発表され、改定が何度か行われ、現在では再録禁止リストに載ったカードは基本的には再録されない。

ここで定義される同じカードとは、カード・タイプ、サブタイプ、能力、マナ・コスト、パワー、タフネスが同じものである。

再録禁止リストに載っていないカードでも、アンティのあるカードや、宗教的な理由により再録されないカードも存在する。

このリストにはパワー9やデュアルランドといったメジャーなカードから、数百円で買えるようなマイナーなカードも含まれている。

一部の例外とは?

WotCの定める例外においては、自由に再録禁止リストに載っていても再録することができる。

・印刷されていないカード。

再録禁止は印刷されたカードにのみ適用される。このため、MagicOnlineやMTGArenaでは自由にパワー9といったカードを採用することができる。

・トーナメントで使用不可能なカード。

いわゆる金枠や大判カードと言ったトーナメントでは使用できないカードにも再録禁止は適用されない。そのため、97年以降の世界選手権上位デッキセットなどや30th Anniversary Editionにも再録禁止カードは収録できる。

・MTG以外のカード

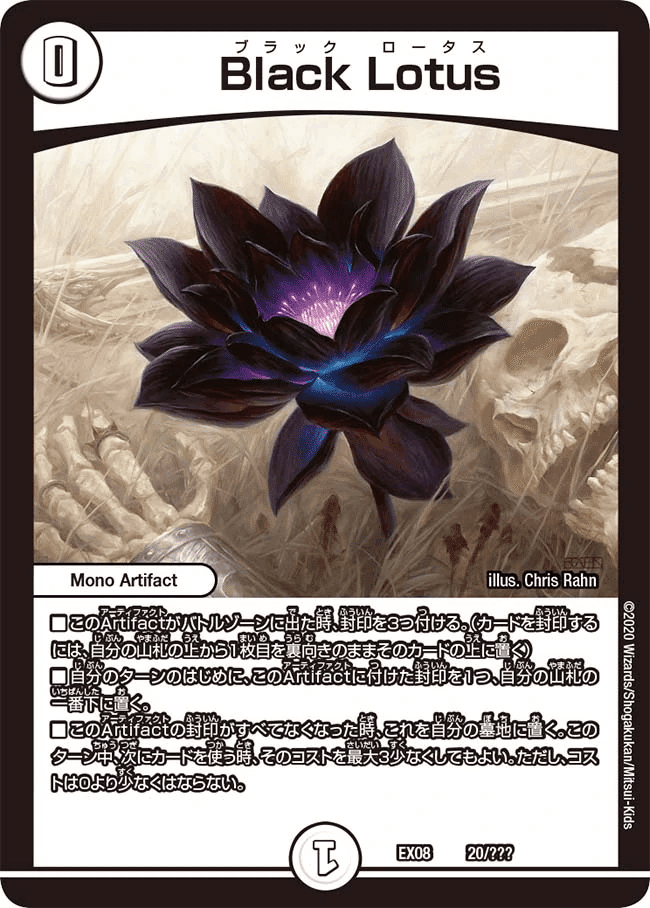

再録禁止はMTGのカードにのみ適用されるため、WotCが権利を持つ他のカードゲームでも再録禁止は適用されない。そのため、同じWotCが権利を持つデュエルマスターズの「謎のブラックボックスパック」では《Black Lotus》が収録された。

例外以外の例外

再録禁止リストはリストに記載されたカードの印刷を制限されるもので、上位互換やほぼ同等の下位互換を刷ることに縛りはない。

例えば、《Black Lotus》の上位互換0マナでタップで生贄4マナ出る《Black Lotus+1》も刷ることはできる。ただし、再録禁止リストが、再録によって暴落した『クロニクル』のカードへの不満に対応して、コレクターの価値を担保することを目的に制定されたことを考えると、後に詳しく述べる法的なリスクが存在する。WotCはこのためか、低額な再録禁止カードの上位互換は刷ることはあるが、高額な再録禁止カードの上位互換を刷ることを躊躇しているようである。また、同様の理由で、非常に弱いデメリットを着けたほぼ同じカードとなる再録禁止カード。例えば《Damaged Black Lotus》0マナでタップで生贄3マナ出る。タップしたときにあなたに1点のダメージを与えるような、ほぼ同等のカードも今のところは刷られていない。

再録禁止リストの変容

再録禁止自体は、撤回自体はないものの、歴史上に何度もリストの変更が行われてきた。大きな変更は以下の通り。

初期の再録禁止リスト

1.α/β版のカードで、『基本セット第4版』や『アイスエイジ』に登場していないものすべて。

2.『アラビアン・ナイト』や『アンティキティー』のカードで、その時点で白枠で再録されていない(『リバイズド』『基本セット第4版』『クロニクル』 に収録されていない)アンコモンおよびレアカードのすべて。

3.『レジェンド』と『ザ・ダーク』に収録された、まだ白枠で再録されていない全てのレアカード。

2002年改定

『メルカディアン・マスクス』とそれ以降のセットからのカードは再録禁止にしないことを決めた。そしてアンケート結果より、α/β版のカードからのコモンとアンコモンが再録禁止リストから外された。

2010年改定

当初の方針では、非プレミアム(いわゆるNon-Foilカード)にのみ適用され、再録禁止のカードはプレミアムカード(Foil)として再版される可能性があった。これが『デュエルデッキ:ファイレクシアvsドミナリア連合』と「From the Vault」に適用されたとき、コミュニティーの反応により、2011年からは再録禁止はリストのカードはプレミアムでも非プレミアムでも印刷されなくなった。

これからの将来再録禁止リストの変更はある?

2023年12月18日にWotCの主席デザイナーマーク・ローズウォーターはブログで再録禁止リストを減らすための試みが人々を動揺させ、その結果としてこれ以上再録禁止リストをいじるのをやめたと発言しているので可能性は低い。

再録禁止に法的な拘束力はあるのか?

再録禁止は、WotCが自社で設けた"ポリシー"であり、契約ではない。また、この"ポリシー"は、WotCがハズブロを買収した1999年9月よりも前に設けたポリシーである。良く、「再録禁止を破棄した場合にWotCは訴えられる!!」ということを聞くが、具体的にどの法律を根拠として訴えられるのかは言及されないことが多い。

ここで、具体的に再録禁止を破った場合にWotCが直面するリスクについて議論する。再録禁止リストの議論で多く言われるのは、再録禁止リストを破棄した場合には、WotC約束的禁反言で訴えられるというものである。

約束的禁反言とは

約束をした者(WotC)と約束された者との間において、前者(WotC)が無報酬の約束(再録禁止リストの制定)をすることにより、後者の立場が実質的に変更された場合には、後者は前者にその約束を守らせることができるという原則。WotC本社のある、ワシントン州でもWPI 301A.01 Promissory Estoppelとして規定されている。

州によって内容は様々だが、大まかな内容としては、裁判所がある約束をあたかも契約であるかのように強制することを認めるものである。つまり、WotCが再録禁止リストを撤廃した場合には、WotCが投資価値を守るためにカードを再版しないという約束(再録禁止リスト)を信じて再録禁止カードを多くの金額を費やして入手したのに撤回により損をしたというのが、この訴訟の理論となり、訴えられて負けた場合にはWotCは再録禁止撤廃によって被った損害を裁判所の執行によっては補償しなければならなくなる可能性がある。

※ここでの損害賠償は、購入時の金額-再販された後の価格=損害賠償 であり、再販されなかった場合の価格ではない。例えば、当時5000円で購入した再録禁止カードの再販によって、再販前の市場価格1万円のカードが3000円に暴落した場合の損害賠償は、購入時の価格5000円-暴落後の価格3000円=2000円にしかならない。

参考記事

D&DのOGLの撤回騒動

WotCが権利を持つ、D&Dで、いままでは自由にクリエイターが独自のコンテンツを開発できるOGL(オープン・ゲーム・ライセンス)を変更し、D&Dから利益を得ている企業や中小企業、その他実質的にすべての人に制限とロイヤリティを要求しようとしているというリークにより、これに反対する運動が続いた。特質すべき点はこのOGLの変更が、既存のコンテンツにも波及し、OGL 1.1に適合していない過去のコンテンツは"無効"とするものだった。更に言えば、OGLはWotCがハズブロ買収された後に行った約束だ。

この件について、MTGGoldfishのコンテンツマネージャーSaffron Oliveは、「再録禁止リストは20年以上前の約束で、WotCはそれを破ることを拒否していますが、D&DのOpen Game Licenseを破棄することには何の問題もないと考えているのは変で、私の知る限り、OGLの方が法的拘束力のある20年前の約束だと思います。」と述べ、

It's funny to me that the Reserved List is a 20+ year old promise that Wizards refuses to break but there seems to be no issue dumping the D&D Open Game License, which from what I can tell is an even more legally binding 20 year old promise.

— Saffron Olive (@SaffronOlive) January 10, 2023

再録禁止リストの撤回もあるのではないかと一部のプレイヤーが反応した。

撤廃の可能性はあるのか?

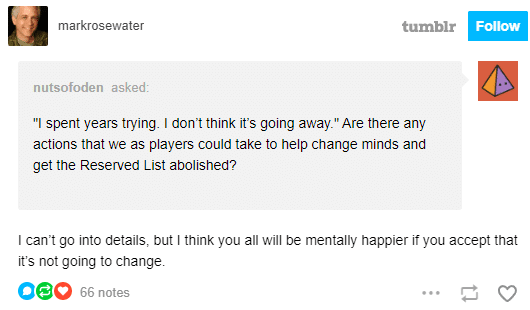

2021年9月には、WotCの主席デザイナーマーク・ローズウォーターは、「再録禁止を廃止させるために、私たちプレイヤーができるアクションはあるのでしょうか?」という問いに、

「詳しくは言えませんが、"変わらない"ということを受け入れた方が、皆さんは精神的に幸せになれると思います。」と答えており、

2022年7月には「再録禁止リストを廃止するために、コミュニティができることはあるのでしょうか?プレイヤーの大多数は廃止を望んでいると思うので、そのためにできることがあるはずです。」という問いに、

「大多数のプレイヤーが廃止を望んでいることは知っています。それは何年も前からそうでした。だからといって、他の障害がなくなるわけではないのが悲しいところです。」と答えており。

同月に、WotCの元スタッフBill Starkも、「再録禁止リストの廃止は、WotCを破産させる可能性があるので、廃止できない。」と述べている。

The #mtg Reserve List convo has bubbled back up. My stance as it was when I was #wotcstaff: you can’t abolish it for legal reasons that would bankrupt the game. But you don’t need to… 1/

— Bill Stark (@Billtriesagain) July 19, 2022

総合的に考えると、WotCは再録禁止撤廃にはリスクがあると考えており、撤廃した際には約束的禁反言により損害賠償が生ずる可能性が高く、再録禁止リストの変更はあってもリスト自体がなくなることは、そうなさそうだと考えられる。