バンジージャンプ(ナゴール)を物理的な意味と儀礼的な意味で考える。命を賭けたナゴールは集団運営に不可欠な行為。

5/23に岐阜でバンジージャンプしてきます。

バンジージャンプの歴史 ナゴールという風習

バヌアツにある部族がナゴールという通過儀礼として行っていたことを参考に、エンターテイメント化したのがバンジージャンプのようです。

●ナゴールとバンジージャンプを物理的に考える

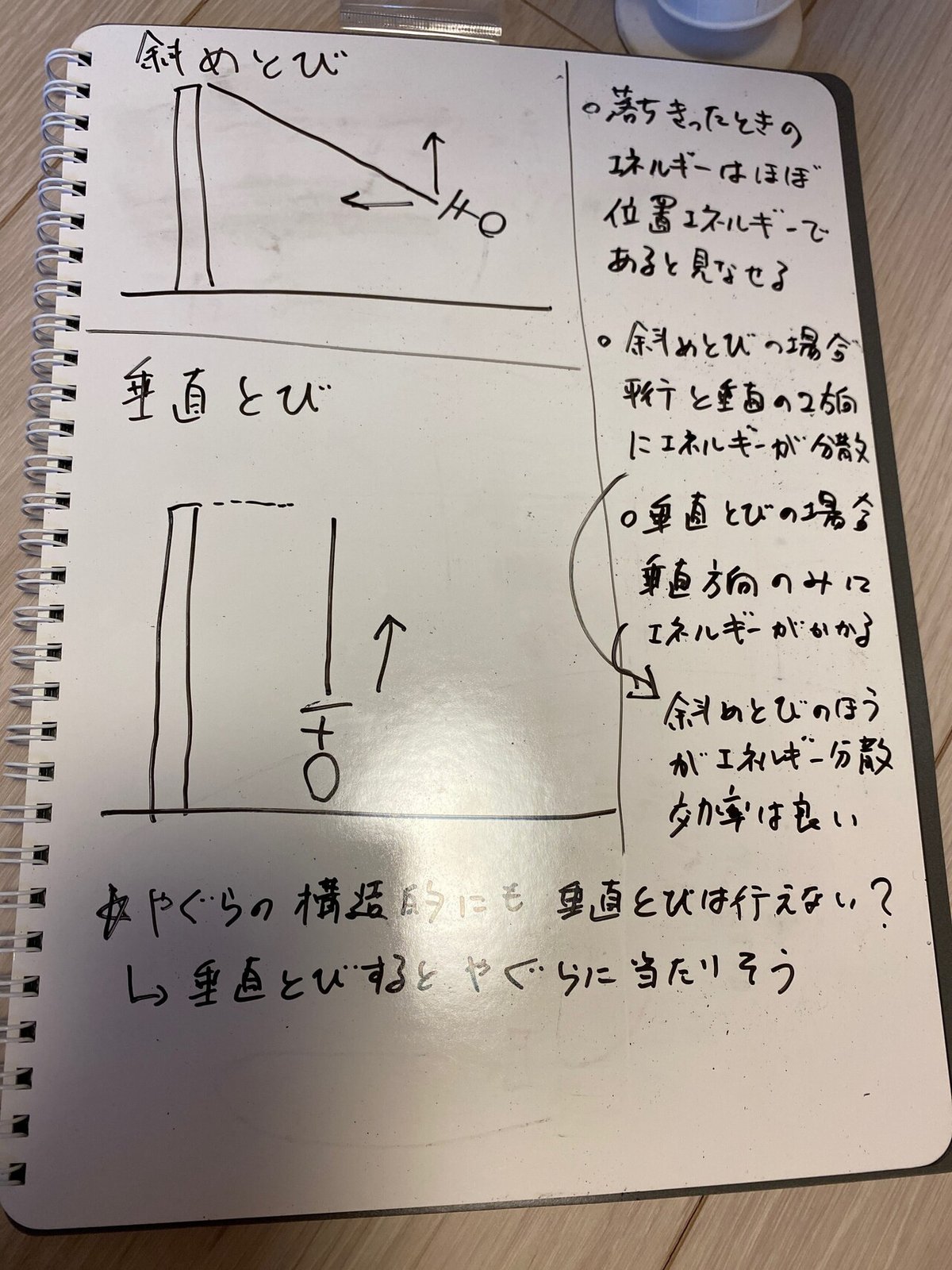

ナゴールはこの動画をみると垂直に立っている櫓に対し、斜めに飛んでいます。普通のバンジージャンプですと真下に飛ぶので見た目の迫力があります。なぜナゴールは斜め飛びなのかな?と疑問に思ったので考えてみました。

●蔦が伸びきった際の力の分散

ナゴールの場合は蔦を櫓と足にかけて飛ぶという方式で一般的に言われているバンジージャンプとは前提条件が大きく異なります。

蔦→伸びきると急激に力がかかる

櫓→固定されておらず力をかけると「しなる」

蔦の特性が斜め飛びにかなり影響しているように思いました。

まずバンジージャンプではゴムを用いて衝撃を吸収しています。ゴムの特性としてはある一定以上の長さになると「徐々」に力がかかり、距離が長くなるほど力が大きくなるという特性です。

一方、蔦の特性としてはある一定の長さになると「急激」に力がかかり、蔦に加わった力と同じ力(ここでは人間の体重による位置エネルギー)でひっぱるという動作です。厳密には蔦もゴムのように伸び縮みするはずですのでデジタル的に力が加わった/加わらないといった動作ではないはずですが、ゴムに比べたら伸び縮みしないので蔦については剛体相当とみなしてよいかと思います。

また櫓の「しなり」が蔦の剛体相当の動作を緩和していると思います。蔦が伸びきったと同時に櫓がしなることで急激にかかる力を抑えています。つまり擬似的にゴムのような伸び縮みをしているというわけです。仮にこの櫓が「しならない」ようながっちりとした作りだとしたらこの「擬似的伸び縮み」が小さくなってしまいますので、体にかかる負担はかなり大きなものになるでしょう。

そして斜め飛びの理由は、蔦が伸びきった際水平方向と垂直方向に力を分散させるというのも重要なポイントです。斜め飛びも垂直飛びも飛び降りる高さの位置エネルギーが運動エネルギーに変換されたものとみなせると思うので、どちらも同じエネルギーであると考えられます。

斜め飛びであれば水平方向と垂直方向の両方の力に分散されるのに対し、垂直飛びは垂直方向にのみ力がかかります。これが斜め飛びの理由です。もう少し水平方向と垂直方向に分けて考えてみます。

●水平方向への力

←蔦の反発力 落下した時の水平への力→

この二つの力が一瞬で体にかかります。

●垂直方向への力

↑蔦の反発力

↓落下した時の垂直への力+重力

蔦の反発力に重力が加わります。水平方向よりも大きな力がかかるはずです。

水平方向に対しては推進力はあくまでも落下した時の力でしかなく蔦に引っ張られたら推進力はなくなります。ここが衝撃を弱くするポイントでしょう。なので、もしナゴールをする場合は勇気をもって水平方向へ飛ぶことにより命が助かる可能性が高まります。

●櫓の構造的に垂直飛びが難しい?

あとは力とは関係ないのですが櫓の構造的に垂直飛びをすると櫓にぶつかってしまう可能性があると思います。これも大きな問題だと思いますので、ナゴールをする際は水平方向へ飛んでいきましょう。

★儀礼的な意味 記号化された権威

以上がナゴールを物理的に考えたわけですが、これで終わっては面白くありません。ナゴールは通過儀礼でありこれをすることで成人とみなされるらしいです。ただ僕は「成人とみなされる」というのは現代日本で曖昧に使われている「成人」という意味とごちゃまぜになっているように思いますので正しくないように思っています。ナゴールという儀礼をすることにより「言動に対し義務と権威が発生するようになる」というのがより正しい表現かなと思います。

この義務と権威はナゴールといったバカげた行為を行わなくても獲得していくことは可能です。人間の群れに対しギブを繰り返し行っていくことにより信頼を獲得していくことで可能なためです。たぶん150人くらいの小さな群れであればこれも成立するかと思います。ちなみに150人というのはダンバー数の友達の限界である数です。

で、調べたところナゴールをしているペンテコスト島の人口は7000人らしいです。過去はどれくらいだったかわかりませんが、もし150人よりも人数が多かった場合「誰を信用したらよいかわからない」という状況が起きえると思います。ダンバー数的に人を一々認識できないためです。

となると群れを維持していくためには「記号化された権威」が必要になっていくるので、その一環でナゴールのような儀礼が発生したのではないかと思います。今で言うと勲章みたいなものですね。日本でも昔は抜歯や歯を削るということをしていたみたいですが、たしかに会話をしているとき歯が欠けてていたりしたらかなり目立つので記号(シンボル)としては分かりやすいです。

この動画にワニの模様を体にいれるという行為があるみたいですが、刺青も記号として分かりやすい。

つまりナゴールを始めとした分かりやすい儀礼は集団運営を効率化させることに寄与している行為であって単なる度胸試しではないってことです。

★儀礼的な意味 肉体的な死と、精神的&集団的な死を天秤にかける

ナゴールをパッと見ると「死ぬかもしれないのにあんなことをやるんだなぁ、すげえ」とか思うわけです。死ぬというリスクを負ってでもやる価値があるとされるナゴールってなんだろうと。まず死ぬということには複数の概念があるんじゃないかと思いました。

★肉体的な死

現代日本であれば人はなかなか死ににくいです。一方でほんの50年も前であれば死ぬことは珍しいことではなかったはずです。少なくとも現代よりかは間違いなく人は死にやすかった。死ぬことに対する抵抗力が少なった過去は、死ぬことに対する一種の諦めがあったと思います。死を受け入れていたとも。これは「肉体的な意味での死」です。

★精神的&集団的な死

一方で前述の通りナゴールをしなければ権威が生まれにくいという側面もあります。たぶんナゴールをしないという人は、群れでは生きていくことは難しくなるんじゃないですかね。なんとなく引け目を感じながら生きていくことになりそうですし、集団的にも疎外感を感じることになりそうです。これは精神的&集団的な死と言ってもいいと思います。死ぬまではいかないまでもよろしくない状態になることは間違いありません。

★肉体的な死と、精神的&集団的な死を天秤にかける

ナゴールをするペンテコスト島の部族は、そこに生まれたらその部族のまま生きていくことが決まっているはずです。おそらく外の世界に出ていくということはあまりないのでは。

となるとこの部族の構成員の選択肢は以下の2つがありうると思います。

1)ナゴールを行い肉体的な死を賭け、精神的&集団的な利益(権威)を得る

2)ナゴールを行わず肉体的な死から逃れるが、精神的&集団的な不利益をこうむる

この部族は1)を選択するわけですが、背景には

肉体的にはそもそもよく死ぬからリスクは小さいし、

この部族でしか生きられないから利益が大きい

と考えられると思います。

この背景が現代日本では通用しないので1)をする部族が奇異に見えるのではないかと。肉体的には死ににくくなったし、一つの部族にいなければいけないというわけでもない。となれば2)の応用である

2)′ ナゴールを行わず(肉体的な死は回避できる可能性が高くなった故に)肉体的な死から逃れるが、(別の部族に移るという選択肢もあるので)その部族内で精神的&集団的な不利益をこうむってもよい

という選択を選ぶのではないかと。

となるとナゴールをする部族も、ナゴールをしない現代日本も本質的には同じことを選択しているとも言えますね。

◆まとめ

斜め飛びは物理的には合理的な飛び方です。見た目のインパクトに騙されてはいけません。斜め飛びをすることで死ぬ確率を減らしています。

死を賭けてでもナゴールをするのは集団運営に重要な行為だからです。単なる度胸試しではない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?