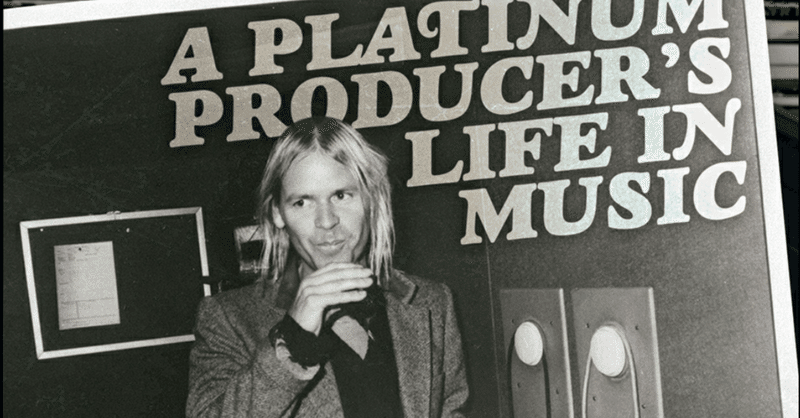

書評:プラチナ・ディスクはいかに生まれたのか テッド・テンプルマンの音楽人生

ドゥービー・ブラザーズとメンバーのソロ作品の記事をnoteで書くに当たって、一次情報として重宝したのがこの本でした。最初は原書をKindleで読んでいましたが、今年になってシンコーミュージックから邦訳が出版となっています。

キャリアを俯瞰した内容

ドゥービー・ブラザーズや、ヴァン・ヘイレン他、多くのビッグ・アーティストのアルバムを手がけた稀代のプロデューサー、テッド・テンプルマンが自身の半生とキャリアを回想した語り下ろし本。

聞き手はグレッグ・レノフ氏。ヴァン・ヘイレンのデビューまでを関係者への圧倒的な量のインタビューと、丹念なファクトの積み上げで検証した「ヴァン・ヘイレン・ライジング」の著者だ。また、その取材でテッドにインタビューした事が、本書誕生の発端にもなっている。決してヴァン・ヘイレンに特化した内容ではないが「〜ライジング」の後日譚を期待する向きにも答えてくれる内容ではある。

テッドの出生から生い立ち、ジャズに夢中だった10代を経て、ハーパース・ビザールでデビューしたミュージシャンとしてのキャリア、それに続いてワーナー・ブラザーズ・レコードの社員プロデューサーに転身し、数々の功績を上げるところまでが本書の主な内容。その後、長年所属した会社を追われるように退社、ドゥービー・ブラザーズのワールド・ゴーン・クレイジー(2010年)の制作までが描かれる。

バーバンク・サウンドの体現者

バーバンク・サウンドと言う言葉をご存知だろうか。60年代にワーナー・ブラザーズ・レコードのA&R(アーティスト&レコーディング)である、レニー・ワロンカーが中心になって作り上げた一連のソフト・ロック的な音楽を指す呼び名だ。

テッドが所属したハーパース・ビザールはこのバーバンク・サウンドを担ったバンドの一つであり、そのレコード制作ではレニーが招集したチームが演奏や作曲で重要な役割を担っている。ヴァン・ダイク・パークス、ランディ・ニューマン、ライ・クーダー、レオン・ラッセル等々の名前が次々と出てくる辺りは、序盤のハイライト。日本の音楽界で先駆的な役割を果たした、はっぴいえんど周辺のミュージシャンにも影響を与えた人たちだ。

テッドがこの時代にレニー・ワロンカーから学んだ音楽制作のポリシーが、70年代に数々の業績となって開花していく。

繰り返し語られるプロデュースの極意

プロデューサーに転身してからはヴァン・モリソンほか、数々の優れたミュージシャンと関係性を築きながら、レコーディングやプロデュースの極意を体得して行く。失敗経験も包み隠さず語られているので記述に説得力がある。録音エンジニアとして長年の相棒となるドン・ランディーとの密接な関わりもまた然り。録音技術や音楽制作の手法が変化したとしても、人間的な部分の関わりは普遍的であり、色褪せるものではない事を教えてくれる。

本書では以下の様な記述が、言い回しを変えながら繰り返される。

アーティストから最高のパフォーマンスを引き出すために、あれこれと言葉を尽くす。そのためには、プロデューサーは時には心理学者になったり、コーチになったり、チアリーダーになったり、音楽面における指導者になったりする必要がある。自分がレコーディング・アーティスト、それもあまりよくないアーティストだったことから、この手の分野は得意だった。

特にドゥービー・ブラザーズのミニット・バイ・ミニット(1978)の制作では疲弊したバンドを極限まで追い詰める事になりながら、あるべき完成形を目指す記述に圧倒される。そのためバンドは一旦崩壊してしまうのだが、引き換えにアルバムのビッグ・セールス、グラミー受賞など数々の栄誉に浴する事になる。

これは決して再現性のあるエピソードではない。テッドほどのプロデューサーをしても、キャリアの中で1回、もしくは2回あったかと言う奇跡だ。だが名作をものにするためには妥協を廃した姿勢が要求される。そんな厳しい事実を突きつけられる。

ヴァン・ヘイレン絡みの記述の多さと、その理由

前述した様に本書はヴァン・ヘイレンに特化した内容ではないものの、後半以降かなりのページ数が当てられている。グレッグ・レノフ氏の興味も反映したかも知れないが、テッド自身にとっても人生、キャリアの両方に占める割合の高さを感じさせる。

中でもヴァン・ヘイレンとして頂点を極めたアルバム「1984」の制作にまつわる話はウェイトが高い。完成したアルバムのマスター・テープ引き渡し拒否事件など、エディのインタビュー記事で知られる数々のエピソード。それがもう一方の当事者であるテッドの視点から語られる。にわかに信じがたい話は本当のことだった。

ヴァン・ヘイレンのプロデューサーとして下した判断、指示の数々はテッド自身の成功や失敗の経験に裏打ちされたものだった。それは本書を最初から読んでいくと分かる。だが皮肉にもバンド側、特にエディとのすれ違いを生む原因となって行った。

もしかすると、テッドの方がバンドに入り込み過ぎたのかも知れない。本書で触れられた他のアーティストとの対等な関係性と比べると、テッドとエディの関係は時として親子のそれに近い。バンドが次第に自立を志向して離れて行くのは、ある意味必然だったと思わされる。

まとめ 現在にも通じる話として

他のアーティストにほとんど触れなかったが、特に熱意を持って語られるのはニコレット・ラーソン。またキャリア初期にテッドが多くを学んだヴァン・モリソンとの交流、キャプテン・ビーフ・ハートとのレコーディングでのトンデモな苦労話などが印象に残る。仕事をさせて貰えなかったアラン・ホールズワースとのエピソードなど才能あるアーティストが相手ゆえの興味深い話も満載。

音楽制作の手法やレコーディング環境がコモディティー化した現在、ここに描かれた数々のドラマが生まれる余地はもうないのかも知れない。だが、人間が関わっている以上、形こそ変われど残って行くものがあるはずだ。

そう考えると「古き良き時代」と遠ざけなくとも良いのだと思う。

Fin

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?