雪とこどもを描く目線

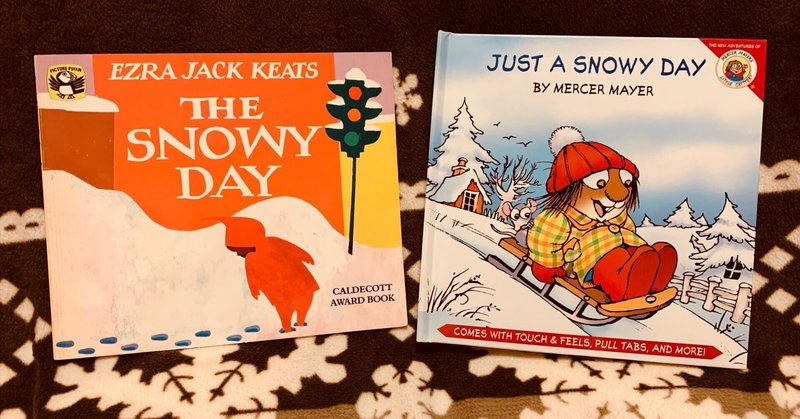

雪の日の絵本棚から、まず似たような2冊を手に取ってみる。どちらもストーリーの大枠は、雪の日に外に出て雪あそびを楽しんだあと、家に帰ってお風呂に入り、眠りにつくというもの。そもそも制作年も絵のタッチも異なるので比較するのはどうかとも思うが、高い評価と人気を得ている点で共通している。

こちらは手でふれたり引っ張ったりできる絵本のため、あっというまにボロボロになって新調したほど、こどもたちが読み込んだ1冊。雪あそび前の身支度では、長靴のツルツル感や毛糸の帽子のモフモフ感をさわって確かめることができるし、眠りにつく時には毛布をかけてあげられる仕掛けになっている。

(残念ながら今はこのタイプは絶版のようで法外な値段でしか入手できないが、通常のペーパーバック版は市販されている。)

主人公のCritterは基本ひとりで遊んでいるのだが、相棒のネコやネズミも一緒で孤独感は微塵も感じられない。同じCritterのシリーズで作者が別の雪あそびの絵本を読んでいる動画からも雰囲気を感じ取っていただけると思う。

一方、1962年初版のEzra Jack Keats によるThe Snowy Day では、主人公のPeter は雪あそびを楽しんでいるものの、どこか孤独を感じさせる。たとえば自分より年上の少年たちが雪合戦をしていても、まだ幼い自分には無理だとわかっていて加わることができないし、ポケットに入れておいた雪玉が溶けると哀しがるナイーブさが垣間見られる。そんなPeterにとって雪は友だちそのものだったに違いなく、最後に本当の友だちと一緒に雪あそびに出かけていくシーンは最大の喜びだったであろうことがうかがわれる。

コルデコット賞受賞作のこの絵本がなぜ今に至るまで高評価であり続けているのか、実は以前の私には理解できていなかった。息子たちに読み聞かせをしても反応は今ひとつだった。でも、今ならこどもの内面や心象をコラージュにより描ききった巨匠Ezra Jack Keatsのあたたかな目線を感じとることができる。まだ人種差別が色濃く残っていた時代の米国で、アフリカ系アメリカ人の少年を主人公とし、その心に深く寄り添った作品をつくることの意味を、浅はかな私は見落としていたのだった。そう気がついたきっかけは、Ezra Jack Keats Foundation HPからの次の一節だ。

Ezra Jack Keats (1916-1983) was a pioneer in American children’s literature. He based the lives of his multiracial characters on his childhood but added loving parents, friends and pets. He wanted no child to be an outsider. “If we could see each other exactly as the other is,” he wrote, “this would be a different world.”

氏はこどもを誰ひとりとして、よそ者にしたがらなかった、と。「互いをまったく同等に見ることができたら、異なる世界になるだろう」との氏の言葉を胸にこの絵本を読み直してみると、自分がいかに偏見にとらえられていたかがわかる。たとえば、この絵本の朗読は本来どうあるべきか。Peter少年の雪の日には、たしかに次のような朗読とBGMがもっとも相応しいはずなのだ。ぜひご覧ください。