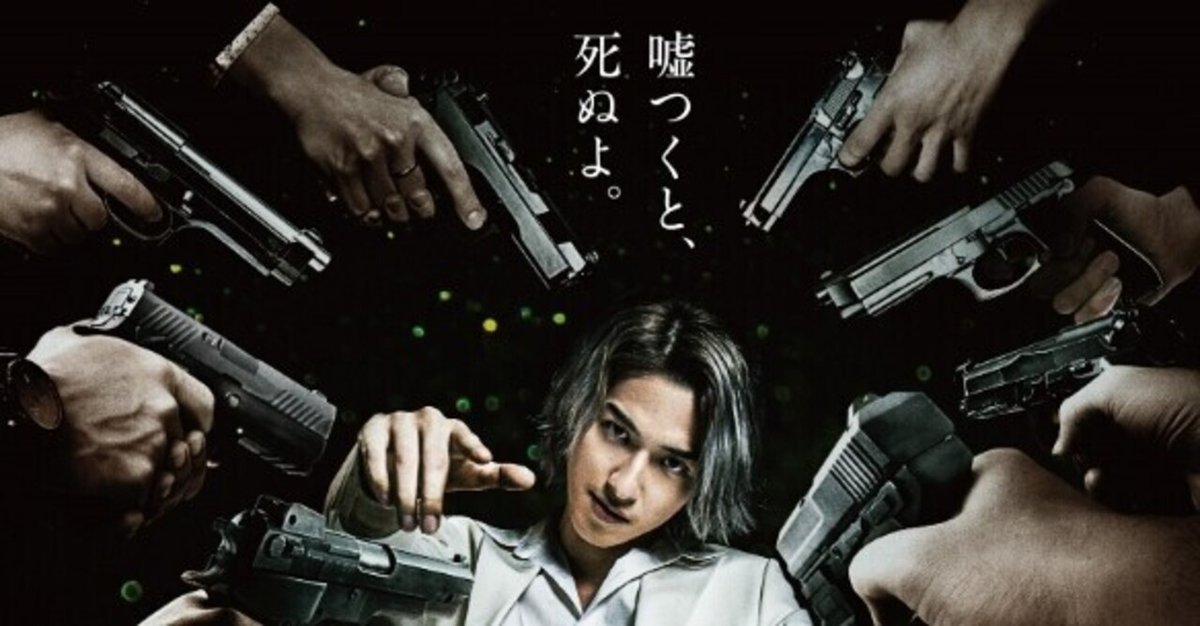

実写映画「嘘喰い」感想

女性軽視問題や義務教育の本質に一石を投じる、唯一無二の邦画の傑作!

評価:10点(96点満点中)

* * * * *

・開幕からいきなりテキストが流れまくって「映画なのに文字で説明すんのか」とガッカリした人は沢山いるはず。映画は動く絵を観るものです。

・サウンド面の良い印象が全くない。むしろ「無意味に銃声が大きい」とか「外野がガヤガヤうるさい中で重要な話してるっぽい」という要素ばかり気になったので、単純な話、多分誰も映画におけるサウンド面を気にしていないんだと思う。

・原作では「斑目貘が勝利を確信した時に愉悦とともに口に運ぶアイテム」として使われていた”かり梅”、実写映画では何か嘘喰いが意味もなくかり梅を取り出しては2個3個と食べ始めるために「こいつ腹減ってんだな」と思われがち。

しかもかり梅の咀嚼音を響かせたいもんだからって大きな口を開けて食べる嘘喰い、まさに模範的クチャラー。目を細めながら口を大きく開けて咀嚼するのは映画といえども不愉快になる。

昔、こんな感じのクチャラーがスシローで隣の席になった時、嫌悪感で吐き気がしてきて思わずボロボロと泣いてしまった事がある。その時は店員さんに理由を話して、ちょっと離れた席を用意してもらった。クチャラーというのは何が悪いかって、不快だから良くない。飯を食うという行為に不快感を与えてくるのはそれは周りに嫌われてもしょうがないと思う。飯を食べる時はお口を閉じましょう。飛沫感染防止にもなるぞ!

・梶くんと嘘喰いが出会うシーン、梶くんの優しさ(というより面倒見の良さというか人間臭い部分)を表す重要な部分。原作では慣れない手付きでパチスロを打つ嘘喰いに梶くんがそっと大当たりを教えてあげていて、文字通りここからストーリーが始まる。

実写映画では、自販機でジュースの当たりを引いて2本手に入った梶くんに対して、嘘喰いが乞食の如く熱視線を送っていた事からしょうがなく片方あげるという展開になっている。これがまず下らない。まず梶くん、借金でクビが回らず人から追われている立場にありながら何故当然のように自販機でジュースを? そこをじっと見つめる嘘喰いからは親しみやすさや素朴さ……といったものは感じられずに「卑しい」「貧乏くさい」という印象しか抱けなかった。

もっと言うなら、原作の「パチスロの当たりを教えてあげる」は、一応カネの賭かったギャンブルという面がちゃんとあった。その後のやり取りの中で「機械相手のギャンブルと人間相手に読み合い騙し合いをするギャンブルの違い」を嘘喰いが話す事で、物語のトビラが開かれていくといった感じなのだが……。自販機のジュースではこの要素がどう変わったのかは言うに難くない。

・梶くんと貘さんが大声出してハイタッチしてガッツポーズ? 何か違う。

・佐田国がなんたら大臣とやっていたトランプのギャンブル。あれマジで何なの? まず手札に2枚渡され、場に5枚のカードが一斉に開かれ、どちらからともなく賭け金を提示し、手札を開いて勝負。……少なくともこれはテキサスホールデムポーカーではないですね。オリジナルのトランプゲームですかね。ポーカーというのはザックリ言うと「相手のハンドの推測とベッティングの技術で競うゲーム」です。この佐田国みたいに適当に金を賭けて絶対オープンするってなると、それは結局コイントスで表が出たら俺の勝ち! 裏が出たら俺の負け! ってやってるのと変わらない。こんなゲームで「Aハイのストレートです」「6ハイだけど俺の勝ちです」とかやってたってコインの表が出るか裏が出るかの違いしかないので、佐田国は勝率50%の勝負で運勝ちして徹底的にドヤ顔を披露してきたという話になります。お前それでいいわけ? ハハーンさてはお前、義務教育受けてないな? そりゃあ映画の悪役にもなるってワケだ! 死ね!

・令和で一番酷い女優にノミネートされそうな、鞍馬蘭子役の白石麻衣。マジで凄い、今までの大根役者が名優に見えてくるレベル。おちんちんが好きそうなコスプレおまんこ女が出てきたなあと思ったら、それがこの実写映画嘘喰いにおける鞍馬蘭子だと教えられ、そのまま「おちんちんが好きそうなコスプレおまんこ女」の言動をしてきて大変困ってしまった。

原作の鞍馬蘭子は美貌はもちろんのこと、ヤクザの組長という事もあり頭脳明晰で恐れを知らず、また蛇のような狡猾さを披露して抜け目ない大立ち回りをする事もあった。スタイルも良くて、発言にも重みがあって、何よりカッコ良かった。この映画には関係のない事ですけどね。

あまりに酷い演技から、語尾に「~だよ!」「~かい!」を付けて実写版の鞍馬蘭子ごっこをする遊びが自分の中で流行りました。うるさいね! Qハイフラッシュでオールインだよ!

・リバーまでコールで回して、ペアボードでQハイフラッシュでオールインした鞍馬蘭子が佐田国のフルハウスに負けて「アイツは人の手が見えている」みたいな感想になるのは乾いた笑いしか出ませんでした。お前10円やるから消えろ。

・佐田国の後ろにいた女は何なの? 必要だったの? 特に何をするわけでもなく、最後の最後で銃を構えたりするも佐田国に制されて、何を言うでもなくそのまま首を吊られて死亡。お前、自分の意志とかないんか?

・基本的に「鞍馬蘭子」と「佐田国の後ろの女」の2つしか女性が出てこない映画なんだけど、それが明らかにアホに描かれている。アホというか、知的障害を持っているというか、社会常識が通用しないというか、脳ミソが入ってないような、そんな存在としてあからさまに描かれている。こんにち、こんなにもフェミニストの悪行が懸念されてる中でこんな映画を作るのは中々攻めていると思う。多分監督は「女子供に人権を与えるな!」みたいな事が言いたいんんじゃないですか。だいぶ過激な思想を持った監督の作品だと思いました。

・混乱して汗ダラダラの佐田国をよそに、嘘喰いが堂々と相手の手札を覗いてカードを引くシーン。あそこは原作では大ゴマを使って描かれていて、それはもうとてつもなく意味のある場面だった。ここに至るまでに読者が「もしかして佐田国は目が見えてないのでは?」という疑念を抱きつつある中、ついにそのモヤモヤにハッキリとしたアンサーを付きつけるというカタルシス溢れる場面なのだ。それと同時に、トリックがバレるということはこの二人の勝負に事実上の決着がついたという事も示しており、盛り上がりについては本当に申し分なかったと思う。決着シーンというわけです。

それがどうだ。この映画ではなんか嘘喰いが突然佐田国の手札が見える位置に適当に移動したようにしか見えない。というより、こんな大事な行為を行うのに、カメラのポジションすら確認しないのは何でだろう? 佐田国の手札を見るにしても、カメラと佐田国の間に入らなきゃ映らないと思うんだけど。自分は原作を読んでいたから、「あーここは嘘喰いのが手札を覗くシーンかな」と分かったのだけども、スクリーンに映し出されてたのは「何故か佐田国とカメラの向こう側にわざわざ回り込む嘘喰い」だったので少し悩んでしまった。あれだけ意味のあるシーンなのに、なんか撮影ミスみたいな演出をされてしまったんだもの。びっくりした。映画というのは納得できる演技が撮れるまで撮影を続けるものなのでは、と思った自分の常識がこの映画についていけてない事を悟った。

・Q太郎、いる? ロデム、いる? マルコ仲間になる下り、いる? マルコが料理が上手で鞍馬蘭子がうまいっつって食うシーン、いる?

・演技全てがわざとらしい。全部わざとやってるっていう意味では映画らしくもあるんだけど、それでも全部クソみたいなお遊戯っぷりを見せつけられていてヒヤヒヤする。街中を歩く人々を観察してみても絶対にこういう喋り方はしていないというか……。全部嘘っぽいと言ってしまえるが、この嘘も嘘喰いが喰ってくれるのかと思ってたけど……そんなことはなかったぜ。

・佐田国が死ぬと決まってからの嘘喰い、「ボクの夢は世界平和で~す!」「佐田国さんが落とした大切な写真をわざと見せつけま~す!」みたいな超絶煽りムーブをしていたのが気持ちよかった。と思いきや、この映画はそれを感動のシーンとして扱ってるらしく、なんか荘厳な音楽が流れて佐田国が満足したような表情が映し出されていて困惑した。何だったんだろう。人間の感性を疑う。人とは、感性とは、罪とは、真実とは。

あと首吊る瞬間に「~一年後~」って出てきて屋形越えの対決まで時間が吹っ飛んだのは何かの間違いかと思った。原作をかいつまんでお伝えするにしても、もっとこう、必要なポイントが山ほどあるだろ! 無茶すぎる……こんなところにいられるか! 俺は部屋に帰らせてもらう!

・SNSで話題沸騰の、ロデムの必殺ワイヤージャンプ。あれには感動してしまった。昨今の映画業界ではワイヤーアクションをワイヤーアクションと悟られないために、監督やスタッフ、末端の役者に至るまで徹底的に努力をして技術を磨いている。その努力が映画の質を高めると(半ば妄信的に)信じているために、人はワイヤーアクションからワイヤーアクションらしさを消そうとしているのだ。

それがどうだ、俺たちのロデムはどうだ。「皆さん! 見てくださいこれがワイヤーアクションです!」という姿勢でカッ飛んでくるロデムに快感すら覚える。映画が何だ、業界が何だ、そんなもの関係ない。俺はロデムでロデムが俺だ! という強い意志を感じてしまった。21世紀の今になってこんなあからさまなワイヤーアクションシーンが見られるのは、もはや奇跡に近い。ロデムに後光が差して見えた。ここだけ切り取って額縁に入れて部屋に飾ろう。きっとステキだぞ。

・最近タコ負けしてる自分が今オンラインに繋いだとしても、佐田国にも鞍馬蘭子にもポーカーで負けない自信はある。

・梶くんはパーカーしか服持ってないの? 大金手にしたんだし買えば良かったのにね! 梶くんが大金を手にした後に高級ホテルで飯食ってコンパニオン呼んで遊ぶシーン、あれ必要あったんですか?

・何度も言うけどマルコが料理上手な下り、ほんといる? だってマルコ、そもそも廃坑での佐田国との決戦に来てないじゃん……。

・「どうするんだ嘘喰い~!」「しっかりしろよ嘘喰い~!」←黙れ。

・「あんた大嘘つきだねぇ~!」←お前も黙れ。

・大声出したら何とかなると思うな。鳥か何かか?

・特に何も前提条件のない人、例えば俳優のファンとか「映画だったら何でも観るマン」とかだったりが見た時に何と無く「それっぽい映画だった」という部分に着地しちゃうのは何となく分かった。”邦画のデスゲームもの”として間違ってはいないから。

でもね、自分みたいに原作漫画のファンで、色んなトコロでカネを張って生きている人から見ると、結果として全部チープに見えてしまう。例えばトランプのカードを使ったシーンとか、ああいうのはちゃんとシャッフルやディールの技術を身に着けた上で演じる事で作品に「本物っぽさ」が出るのではないかというのは至極当たり前の意見であると思う。小学生が教室で大富豪やってんじゃないんだよという話。そんな中で「ルールも分からない謎のゲームで大声出した方が有利でーす!」みたいな表現をされてもフーンとしか思えない。「何かやってるなあ」という感想は、何かやってるんだから当然かな。

・鞍馬蘭子役の白石麻衣、結局は「監督と寝た女」という感想しか得られないんだけども、監督と寝た結果として何か得られるものがあったのかどうかを聞いてみたい。監督と寝た結果として映画の大役をゲットしたとしても、それは女優という職業に与えられた役ではないよね。結局の所はおまんこを使ってカネを手に入れてるに過ぎないから、個人風俗みたいなもんなんだよね。人の目に付きやすい個人風俗。立ちんぼ。ウリ。娼婦。オナホ。まだ世間一般のパパ活女子の方が若いからマシまであるぞ。まあでもこの映画でも散々語られてるように、「女性というのは知能が劣っていて人権を与えるのに値しない存在だ」というのならしょうがないです。そういう監督の作ったそういう映画ですので。よく分からないけど、死ねば楽ですよ! 死は救い!

・目蒲立会人、いきなり暴れ出して夜行さんに首をコキャッとされて死ぬの、バカみたいじゃないですか。原作では佐田国と共謀して物語を進めるものの、トリックが暴かれ夜行さんには號奪戦でも破れ最後は佐田国に失望しながら死……という感じでキャラ立ちはしていた記憶がある。というか最後のシーンで佐田国と一緒に首吊られる事に「目蒲立会人」というキャラクターの意味があったんだけども、この実写映画ではぶっちゃけ「佐田国のストーカーのホモ」にしか見えない。立会人として必要な暴も持ってなかったし、本当に可哀想な生き物だったと思う。

・レオ、いた? なんか変な髪型したマキシマムザホルモンのデブみたいな人しか記憶がないんだけど、本当にレオいた?

・漁港の町で嘘喰いのラーメンを横取りした人、嘘喰いに抱き着かれる程に関係性の深い人だったんだろうな。でも誰だったんだろう。マジで誰だったんだろう。みんな言ってるけど誰だったんだろう。教えてください。

・こんなクソ映画でも続編匂わせ営業するワーナーブロスジャパン、ほんとお前らナメた仕事してんなって思う。配給元に厳しくなるのは職業病(元)なので仕方ないけど、この作品をどこに公開して「すてき! 次回作もお願い!」となるのかは聞いてみたいくらい。少なくとも劇場作品として世に出るからには何らかの勝算があったはずなんだけど、企画担当者の頬をペチペチ叩きながらその内容を聞いてみたい。どうした? 外資は遊んでてもオマンマ食えるのか? 羨ましいなオイ!

・令和になって初めて上映中に「早く終わらないかな」と思った。また、上映中に退席した人が戻ってこないのをちゃんと確認したのは今回が初めて。

・あまりにも不快な映画、もとい深い映画すぎて劇場を出た瞬間に心臓が痛くなってきた。帰りのバスに乗るまでずっとうずくまって過ごしていた。今は頭も痛い。ずっと横になっています。

・よくもこんな映画を見せてくれたなという気持ちが強い。普通の人がこの映画に2000円と2時間を払うハメになっているという現実が自分には理解し難い。このウソみたいな展開も喰って欲しい。

・「約束通り喰ってやったぜあんたの嘘。でも味は……🤪👎」という台詞は一周回って面白いのでアリ。ここだけでネタ映画として成立する立派な魅力を持っている。ここだけなら「笑えるクソ映画」になれたかもしれないと思うのは今では皮肉になってしまう。

その他細かい所で出てくる「嘘を喰ってやるよ」「嘘が喰えねえ」みたいなやり取りは本当にウザいと言うしかない。もっと言うなら、”嘘喰い”という肩書きにはかつて破竹の勢いでブイブイ言わせてたギャンブラーとしての斑目貘の威厳が詰まっているものとして考えていたので、この映画で使われる「夏場の蚊くらいいっぱいいそうな意味合いの嘘喰い」という言葉には不信感しか抱けない。簡単に言うと、嘘喰いという言葉が軽い。まあこの映画はカネも命も軽いので。

・やっぱり梶くんがマンションカジノでタコ負けする下りは必要だったのではないかと思う。梶くんの人間的価値が100円じゃないと物語に厚みが出ないんですよ。そこから「人間を200万円にしてきっちり取り立てる」という話をしないと、倶楽部賭郎自体が何か遊びみたいに見えてしまう。

・笑えるクソ映画は好きだ。必要悪だとも思うし、ある種現実のコメディリリーフ的な役割があるのではないかと思っている。でも笑えないクソ映画はダメだ。幸より不幸が勝ってしまうのはダメだ。創作物なら人を幸せにしろ。無意味な創作物なんてあっちゃいけないけど、人を不幸にする創作物もあっちゃいけない。

最も、この映画はただのクソであって、「クソ映画」という言葉を与えるのも若干躊躇われるのが辛い。こんな映画を3連休にぶつけてきて本気で勝負しようとしたワーナーブロスジャパンの人の気が知れない。仕事で疲れてるんだろうから、もっと休んで欲しい。誰のためにもならないので。世の中は「真面目に仕事をしている人が動かしている」という前提があるので、一度立ち止まって鏡とか見てみたらどうですか。

・この映画に限っては、そりゃあ上映中にスマホの明かりがそこらじゅうでピカピカしても仕方ないなと思った。普段は「10分もスマホ弄るのを我慢できない人は立派な依存症なので病院に行ってください。頭のだぞ!」と言ってる自分でも、何か納得してしまう勢いがあった。ダラダラしているシーンの途中で目の端でパッ、パッ、と明かりがつく。この映画にとっては必然かもしれない。

・少し背伸びをして、深呼吸して考えてみる。……鞍馬蘭子の演技、ホントに夢に出てきそうで嫌だ。あんな演技を人に晒したとしたら、自分だったらもうこの世には居られないと思って崖から身を投げてしまうと思う。ただ、世の中には恥ずかしいとか恥ずかしくないとかそういうのを判断する能力がない人もいるので、そこらへんはしょうがないと思っている。そういうのは、折り合いを付けて生きていくしかないのだ。折り合いを付けて、人間に擬態してこの世界で生きていく……それしか方法がないのだ。

・どんな感想を抱いたとしても、最終的には「監督は原作を読んでいない」という一言で終わってしまうのは本当に良くない。ハーモニカを吹かせるのが悪いとか、ハンカチ落としを小学生の遊び呼ばわりした事とか、そういう話をも全てブン殴れる破壊力があるのがいけない。

監督が原作を読んでいないなら納得のいく実写版は作れるはずがない。個人の思想とかじゃなくて、当然の話として言い切らせてもらう。作れるはずがないから「仕方ない」という言葉に繋がり、振り上げた拳は行き場所を失ってしまう。そもそもなんですけど、漫画の実写映画化って漫画を読まないと作れなくないですか? それを読まずにやってのける監督はやはり天才なのだろう。そうに違いない。そうだよ。

・原作者のマジギレっぷりは面白かった。少数人に公開されたスペース(Twitter上のボイスチャットルームのような機能)では文字に起こせないような事まで言っていた。自分自身も、監督がどのような顔をして原作者の前に出てくるのかは気になる所である。このあたりの話はSNSで検索すると出てくるので、気になる人は調べてみてください。

* * * * *

さぁ~て! 来週の映画「嘘喰い」は~?

鞍馬蘭子だよっ! アタシのオキニの嘘喰いが勝負できないってんでションボリしてたから5億円を賭けてやったのさっ! カメラ越しにアタシに微笑みかける嘘喰いの顔、アレはおまんこジュンジュワァ~って感じだったねぇっ!

来週の映画「嘘喰い」は

・マルコ、料理に夢中で廃坑まで来れない。

・佐田国、大声出しておけば何とかなると思っている。

・梶くん、ついにパーカーを卒業。

の三本だよっ! それじゃあ来週も見てくれるかいっ!

ジャンッ!

ケンッ!

ポンッ!

👎

ウッフッフッフゥ~!

終わりです♡