0616_週次経済まとめ

■マーケット

市場インデックスおよび為替の週次サマリー

日本市場

日経平均 (INDEXNIKKEI

)

現在の値: 38,814.56

前週の値: 39,038.16

差分: -223.6

変化率: -0.00573 (-0.573%)

TOPIX (INDEXTOPIX

)

現在の値: 2,746.61

前週の値: 2,782.49

差分: -35.88

変化率: -0.01289 (-1.289%)

米国市場

S&P500 (.INX)

現在の値: 5,431.6

前週の値: 5,360.79

差分: 70.81

変化率: 0.01321 (1.321%)

ダウ (.DJI)

現在の値: 38,589.16

前週の値: 38,868.04

差分: -278.88

変化率: -0.00718 (-0.718%)

ナスダック (.IXIC)

現在の値: 17,688.88

前週の値: 17,192.53

差分: 496.35

変化率: 0.02887 (2.887%)

欧州市場

DAX (INDEXDB

)

現在の値: 18,002.02

前週の値: 18,494.89

差分: -492.87

変化率: -0.02665 (-2.665%)

FTSE (INDEXFTSE

)

現在の値: 8,146.86

前週の値: 8,228.48

差分: -81.62

変化率: -0.00992 (-0.992%)

CAC40 (INDEXEURO

)

現在の値: 7,503.27

前週の値: 7,893.98

差分: -390.71

変化率: -0.04949 (-4.949%)

為替

USD/JPY

現在の値: 157.405

前週の値: 156.838

差分: 0.567

変化率: 0.00362 (0.362%)

EUR/JPY

現在の値: 168.813

前週の値: 169.048

差分: -0.235

変化率: -0.00139 (-0.139%)

GBP/JPY

現在の値: 200.4786

前週の値: 199.6365

差分: 0.8421

変化率: 0.00422 (0.422%)

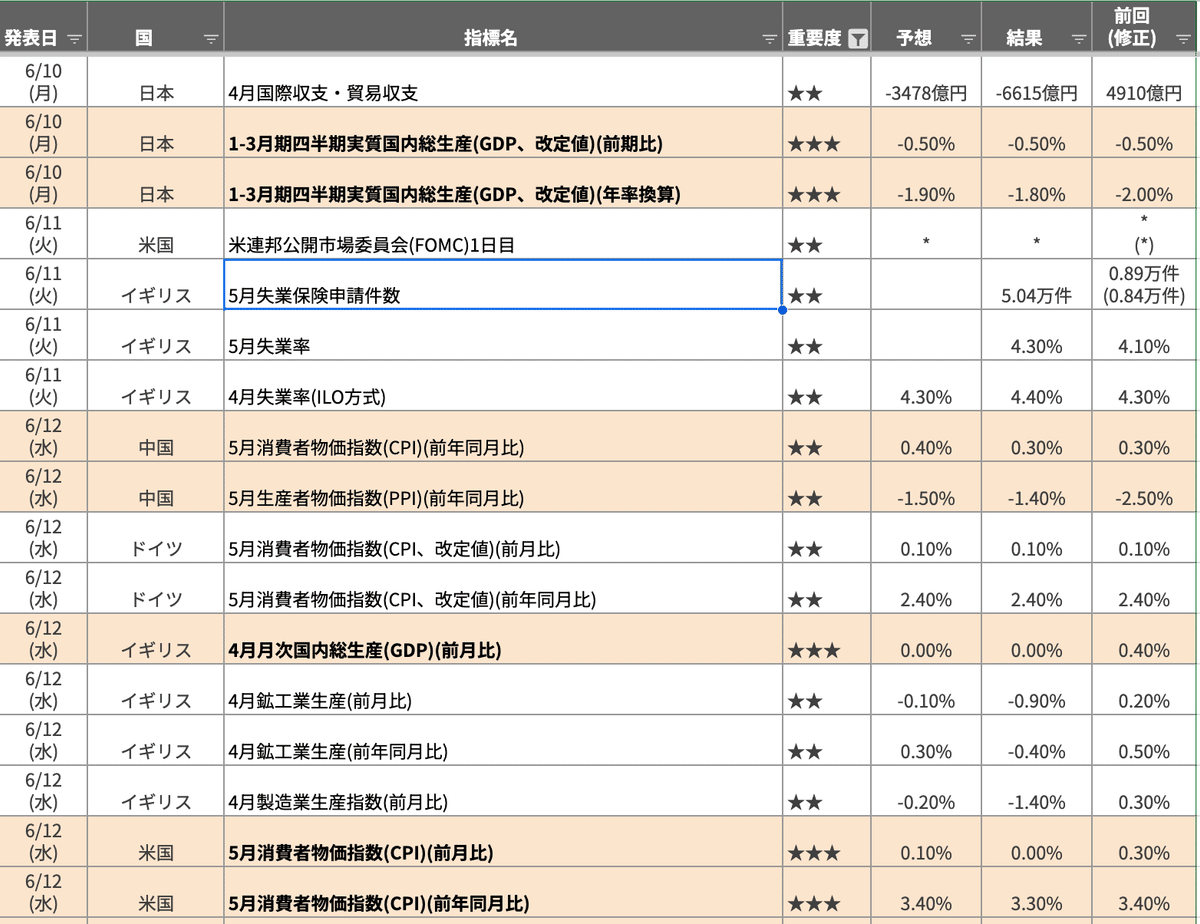

■指標

■気になったニュース

先月末の日本の外貨準備高は、前の月に比べて474億ドル、日本円で7兆円余り減りました。政府・日銀がドルを売って円を買う市場介入を実施したことが影響しました。

米国では5月、雇用者数が大幅に増加し、賃金の伸びも加速した。これを受け、市場では米利下げ開始時期に関する予想が後ずれした。

デンマークのフレデリクセン首相が7日、首都コペンハーゲンの広場で襲われ、男が逮捕されました。けがの有無など詳しいことはわかっていませんが、首相は歩いて現場を立ち去ったなどと伝えられています。

ヨーロッパでは先月15日、スロバキアのフィツォ首相が銃撃され、一時命に関わる深刻な容体となっていました。

【ニューヨーク=三島大地、佐藤璃子】パレスチナ自治区ガザでの戦闘を巡り、国連がイスラエルを子供の権利を侵害する国家のリストに加えたことが7日わかった。リストは人権団体などから「恥ずべきリスト」と呼ばれる。6月中旬に公表する子供の権利保護に関する報告書に盛り込む。

オランダ海軍のフリゲート艦「トロンプ」が10日の長崎入港を前に台湾海峡を通過し、中国軍の威嚇飛行を受けていたことが分かった。オランダ政府筋が明らかにした。

三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の銀行と証券会社2社が、顧客企業の非公開情報を同意を得ずに共有していたなどとして、証券取引等監視委員会は、3社に行政処分を行うよう金融庁に勧告しました。中には、銀行と証券会社の幹部同士で不適切な情報共有を行っていたケースもあったということです。

顧客企業の利益などを守るため、法令によって、同じグループの銀行と証券会社の間の情報共有を制限する「ファイアーウォール規制」が設けられていますが、証券取引等監視委員会によりますと、3社は、令和3年から去年にかけて、顧客企業の同意を得ずに企業の経営戦略に関わる非公開情報などをあわせて13回共有していたということです。

日銀は、14日まで開いた金融政策決定会合で国債の買い入れの規模を減らす方針を決めました。植田総裁は、会合のあとの記者会見で、国債買い入れの減額にあたっては予見可能な形で丁寧に実施したいという考えを示しました。

さらに植田総裁は「国債残高のおおまかに5割を日本銀行が保有している状態なので、長期的に望ましい状態にまで1年2年で到達できるというふうに思っていない」と述べました。

一方、7月の会合で追加の利上げを検討するかという質問に対し、植田総裁は、「これまでのところは私どもの見通しにおおむね沿ったデータの出方になっているが、そういうことでいいかどうかはもう少し確認したい。その上で、7月の短期金利をどうするかということは決定したい」と述べました。

国債買い入れに伴う緩和効果は引き続き作用する

「今後、国債買い入れを減額していけば、日銀の国債保有残高は償還に伴い減少していくこともあるが、国債買い入れに伴う緩和効果いわゆるストック効果は引き続き相応に作用するとみている」と述べました。

物価上昇率が見通しに沿って上昇ならば政策金利引き上げ

「基調的な物価上昇率が見通しに沿って2%に向けて上昇していけば、政策金利を引き上げ金融緩和度合いを調整していくことになる。また、経済・物価の見通しが上振れたり、見通しの上振れリスクが高まった場合も利上げの理由になる」と述べました。

そのうえで、「企業の賃金・価格設定行動が積極化することで、過去と比べると為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている。最近の円安の動きは物価の上振れ要因であり、政策運営上、十分に注視している。その動向や影響について毎回の決定会合でしっかりと点検し適切に対応していく」と述べました。

そのときの経済金融情勢など考慮して進め方決める

国債の買い入れの減額をどう進めていくかについて「まず1年から2年程度の計画を次回会合で決定し、公表するというやり方でやってみて、それが市場でどう消化されるかとか、そのときの経済金融情勢とかさまざまなことを考慮してその後の進め方を決めることにならざるをえない」と述べました。

同時に追加利上げの可能性 「当然あり得る話だ」

次回・7月の金融政策決定会合で、国債買い入れを減額する具体的な計画を示すのと同時に追加の利上げを行う可能性はあるのかと問われたのに対し「その時までに出てくる経済物価情勢に関するデータないし入ってくる情報次第で、金利を引き上げて金融緩和度合いを調整することは当然あり得る話だ」と述べました。

長期国債に関して 金融政策的な色彩は『なし』で運営

「長期国債あるいは長期金利に関して、政策的に購入量を短期的にどんどん動かすというようなことになると、市場において、先読みのさまざまな投機的な動きを惹起させてしまい、非常に運営が困難になるリスクを抱えてしまう。なるべく予見可能な形で金融政策的な色彩は『なし』、もしくは極めて最小化させた上で運営していきたい。一方で、金融政策的な調節は短期金利の調整を主な手段として今後、行っていく」と述べました。

長期金利が上昇すれば、家計や企業に対しさまざまな影響を及ぼします。

長期金利に連動する住宅ローンの固定金利が引き上げられ、新たにローンを組む人の負担が増えることが想定されます。

大量の買い入れを続けた結果、日銀の国債の保有残高は2023年末時点で580兆円あまりに増え、国債の発行残高全体の47%、国庫短期証券を除くと53%で、およそ半分を占めていました。

イタリアで開かれたG7サミット=主要7か国首脳会議は、14日、議論の成果をまとめた首脳宣言を採択しました。制裁で凍結したロシアの資産を活用して、7兆円を上回るウクライナへの新たな支援を行うと明記し、今後も支える姿勢を強調するとともに、侵攻を続けるロシアを支援しないよう、中国をけん制しました。

イタリアでの主要7カ国(G7)首脳会議に出席中のバイデン氏は、大統領選の選挙活動のため米国に戻る予定。

イギリスで7月に行われる総選挙で政権を争う2大政党の公約が出そろい、与党・保守党は大型減税、最大野党・労働党は経済成長の実現などをそれぞれ柱に掲げました。支持率は依然として労働党が大きくリードし、政権交代が現実味を帯びています。

中国の李強首相は訪問先のニュージーランドでラクソン首相と会談し、TPP=環太平洋パートナーシップ協定への加入に改めて意欲を示すとともに、ニュージーランドが協力を検討している安全保障の枠組み「AUKUS」について、懸念を示しました。

(CNN) 原子力潜水艦を含む複数のロシア海軍艦艇が12日、キューバの首都ハバナの港に入った。ウクライナをめぐり米ロ間で緊張が高まっている中での寄港となる。

旧ソビエトのアルメニアのパシニャン首相がロシア主導の軍事同盟から脱退する方針を示し、ロシア離れの動きを加速させていて、ロシアにとっては打撃になるとみられます。

アルメニアのパシニャン首相は去年9月、隣国のアゼルバイジャンによる係争地ナゴルノカラバフをめぐる軍事行動で敗北したことを受けて、加盟するロシア主導の軍事同盟CSTOが安全保障上の義務を果たしてこなかったと非難してきました。

ウクライナ支援などを協議するG7サミット=主要7か国首脳会議がイタリアで開かれるなか、ロシア軍は戦術核兵器の使用を想定した軍事演習を続けていて、けん制を強めています。

[ラマラ(ヨルダン川西岸) 13日 ロイター] - 世論調査によると、パレスチナ自治区でイスラエルによる占領を終わらせ、国家建設を実現するための最良の手段として武装闘争への支持率が3カ月前から高まり、イスラム組織ハマスへの支持も増えた。

アメリカのオースティン国防長官は、ロシアのプーチン大統領がウクライナとの和平交渉を始める条件として、ロシアが一方的に併合したウクライナの4つの州からのウクライナ軍の撤退などを示したことを、強く批判した上で、撤退しなければならないのはロシアだとして、速やかな撤退を求めました。

この中でプーチン大統領は、ウクライナの和平に向けて「具体的で現実的な提案をする」とした上でロシアがおととし一方的に併合を宣言したウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州、それに南部のザポリージャ州、ヘルソン州からウクライナ軍が完全に撤退することにウクライナが同意し、実際に撤退を始めれば、和平交渉を始める用意があると主張しました。

また「ロシアの原則的な立場は、ウクライナの中立と非同盟だ」と述べ、ウクライナのNATO=北大西洋条約機構への加盟は認められないという考えを改めて示しました。

[上海 11日 ロイター] - 中国では一部の小売業者が低価格を売りに積極的にシェアを拡大し、大きな利益を手にしている。しかし、こうした経営戦略が厳しい価格競争を一段と激化させており、中国が慢性的なデフレに陥るのではないかとの懸念が高まっている。

中国の自動車メーカーは国内需要の低迷を受けて、ほぼ2年にわたり価格競争を繰り広げており、一部のディーラーや自動車金融会社はこの2カ月間に頭金なし、さらには金利ゼロなどのローンプログラムを開始した。

英国は欧州連合(EU)離脱の是非を問う8年前の国民投票に始まった、終わりのない危機に苦しんでいる。今度はフランスが危機の沼にはまり込もうとしている。

だが、どの政党も絶対的な過半数を獲得できず、政治的な混乱が続く恐れはある。中道右派の共和党は、マリーヌ・ルペン氏が実質的に率いる極右政党・国民連合(RN)と協力するかを巡り党内抗争が勃発した。左派も分裂している。極端な主義を掲げる政党を排除するよう設計された制度でかつては最大の恩恵を受けていたマクロン氏の政党は、いまや第3党にとどまる見通しだ。注目が集まる2027年の大統領選で倒すべき候補者はルペン氏となる見通しで、ルペン氏が追う立場だった17年とは様相が完全に異なる。

英国がEUを離脱して以来、パリでは金融業界で数千の雇用が生まれ、テクノロジー新興企業が点在するようになった。だが、同地で11日開かれた欧州金融業界の会合は、「今回は違う」との雰囲気が漂っていた。

金融市場はぜい弱性を感じ取り、一部のフランス債利回りはポルトガル債を上回る。次期政権が低成長と悪化する公的財政の修正に成功する可能性は一段と低いだろう。昨年の財政赤字が国内総生産(GDP)比5.5%に達したこともあり、EUが義務づける財政ルールを巡って欧州委員会とのやり取りはいっそう激しくなることが予想される。数年にわたる英国の混乱とドイツの不振で間接的な恩恵を受けてきたフランスだが、元の姿に戻ることもあり得る。

コメの値上がりが懸念される中、5月、JAグループなどが卸売業者に販売した去年産のコメの価格が発表されました。すべての銘柄の平均で60キロ当たり1万5500円余りと、去年の同じ時期に比べて12%高くなりました。

相対の取り引きとは別に、卸売業者間で必要なコメを調達しあう「スポット」と呼ばれる取り引きでは、さらに価格が高騰していて、一部の小売店からは品薄を指摘する声も出ています。

フランスのマクロン大統領による国民議会(下院)解散・総選挙の決定は、欧州当局者の脳裏に英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)をフラッシュバックさせている。

こうした懸念は金融市場にも波及しており、フランスとドイツの10年債利回り格差(スプレッド)は週間ベースで過去最大の拡大を記録。フランス株の時価総額は同期間に約2100億ドル(約33兆円)消失した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?