ピンインの学び方-8 母音重要とは?音節表の活用と全ピンイン練習法!

中国語は大きな声ではっきりと!と先生が言うのはどうして?

ネイティブの中国語の先生は、中国語は大きい声で発音しましょうと言います。小さい声だと声調が聞き取れないからです。つまり声調のある母音をはっきり発音しましょうということになります。

地方によって子音の発音には訛りがあり、中国人同士で通じないことすら生じます。しかし声調はどこでも同じです。ですので声調の違いで意味を取りますから、声調がよく聞き取れる母音が通じるか通じないかの分かれ目にもなります。声調を間違えると「听不懂!tīng bù dǒng(何を言っているのかわからない!)」と言われてしまいます。

子音優先は子音の構えをおろそかにしないことでした。ここでは子音と母音の意味を取るうえでの違いを記述しました。

そして、ピンインマスターに欠かせない、中国語の音節表と活用法、及び音節表でのピンインすべてを声にだして読む練習法も載せました!

ピンインの音節の構成での学習Step

まずこの図をごらんください。

通じる:声調の違いは意味の違い(漢字の違い)に大きく関係します。

聞き取りやすい:母音は口を開けて音声を発しますので、母音が明瞭であれば聞き取りやすくなります。

標準・きれい:子音は発音スタート時の構えから始まり、舌の使い方、息の出し方で発音を行いますが、その微妙な音の違いで子音の音が変わります。又そり舌を使うかどうかで中国南方訛り(そり舌を使わない)や、有気音の強い北京訛りなどがあります。

ですから子音の発音は中国語でいう標準語(普通话pǔtōnghuà)の発音に大きくかかわっていると考えられます。

※ 中国人があなたの発音は「标准biāozhǔn」だと褒めてくれる時「中国語の発音が標準で、高く評価している」ことを意味します。子音が正確ですと标准と褒めてもらえます。

そうしますと、中国語発音の最初のStep1は声調を正確にすることで通じ易くして、そして2で母音の声量をあげて明瞭にして、経験を積んで来たらStep3で子音を完璧にすることで标准な発音にするという目標をたてることができます。

母音の発音が重要な理由、声調符号が母音に付くから。ではどの母音に付くのか?

音読は口で音声を出しながら意味をとるトレーニングですが、自転車に補助輪があると乗り易いように、ピンインが付いていれば補助輪が付いているようで初心者でも自転車に乗れます。

そして最終目標は、補助輪なしつまりピンインなしで漢字が読め、聞いた言葉もピンインに書くことができるようにすることです。

意味を取るうえで、中国語では声調が重要ですから、声調符号のついた母音は声調ごときちんと、大皆声で明瞭に発音しなければなりません。

母音の構造を理解して、同時に声調がどこに付くかも理解しましょう!

日本語の母音・子音の構造は単純です。母音が「あ・い・う・・・」の単母音だけだからです。中国語の母音には介音が加わります。発音の専門書をみますと、音節=声母(子音)+介母+韻母/声調とあります。つまり母音は介音と韻母の組み合わせで成り立ちます。

ピンイン全体を分類した構造図が下記です。構造図は配列と同じではありません。この表では尾韻「er」は載せていません。

日本で出版される中国語の本では、この介母を区別せずに、介母+韻母を一括りにして母音にしています。

介音について

介母は介音と言います。仲介の介ですから、声母と韻母を仲介するという意味があるようです。i ・u・ ü の3つです。

中国語では中心となる母音は「a・e・o」ですから介音は中心となる母音の前に付く母音、と理解できます。

たとえば「见/jiàn」は j(声母)i(介音)an(韻母)になります。

声調符号がどの母音に付くか?

介音と韻母を母音にしますので、母音の構造は中国式で整理しますと、次のようになります。

① 介音は i ・u・ ü ② 韻母は

②ー1 単母音 a・o・e

②ー2 二重母音 ai ・ei・ ao・ ou

②ー3 鼻母音 an・ en ・ang ・eng ・ong

中国語音節の構図

図にしますと音節は下記のようになります。

声母:21 介母:3 韻母:12 その他:2

その他の2は※(-i)(er)で、母音の変わり者と表現されていました。そり舌音やz・c・sの下歯音につく「-i」でこれは「i」の口の形は作りますが本来の「i」の発音にはなっていません。「er 」も声母の後ろの母音の位置に置かれていますが、直接声母と結合しない音ですので、正規の韻母の数には含めていません。

この音節はピンインの配列と同じで声母(子音)の次が介音、そして介音は韻母の前に置かれます。

声調符号は 介音と単母音、両方で基本母音と呼びますが、この6つの基本母音に付きます。

単母音はアスクの中国語発音完全教本ではp16・20で、①口を開ける音 a・o・e ②口をあまり開けない音 i ・u・ ü として記述しています。

ちなみに中国の小学校の教科書では次のようになっていました。❶が口を開ける母音。❷が口をあまり開けない母音ですね。

さらに基本母音の中でも優先順位があります。

原則はその音節の中で口の開け方が最も大きい母音の上に付けます。 そうしますと、優先順位は次のようになります。

1位↬a ➭ 2位 ↬ o 又は e (oとeは一音節では同時に現れない) ➭3位↬ i ・u (同時に表れたときは後ろになった方に付ける)

この優先順位を整理をすると、声調記号を付けるルールはこうなります。

まず声調符号は基本母音に振るが大原則です。そして

❶ 音節の中に基本母音が一つの時は、母音の上に! 鼻 bí 去 qù

❷ 音節のなかに基本母音が二つ以上あるときは次のように

⑴ "a"があるときは"a" の上に。 买 mǎi 关guān

⑵ "a"がないときはo" か "e" の上に。 有 yǒu 没méi

❸ a.o.eがなく "i"と"u" が同時に並んで表れたら(iu/ui)は後ろの母音に付

ける。 牛 niú 回 huí

ピンインを見たら、そのアルファベットに従って口のフォームをつくろう!

このピンイン教本では再三「口の構え」と言いましたが、ピンインは動きのある口全体のフォームを表す記号といえます。

特に母音は「口の開き方」、子音は「舌の使い方、息の出し方」になります。ピンインは口や舌や息の動きのフォームを表していますから、ピンイン通りにフォームを作るということが重要です。

そして母音の発音は複数の母音からなる複合母音でも、一つ一つの単母音をフォームとして、滑らかにすべての母音をきちんと発音しなければなりません。それぞれの単母音の時の口の開き方や舌の位置を流れるように動きを変えてそのフォームを変化させます。

どんなに早口でも一つ一つの単母音のフォームを崩してはいけないのです。まるで運動選手のような完全に口内のフォームを作って、読むトレーニングが必要です。

ですから小学校で、みなで大きな声を出して、子音と母音を連結した練習を一生懸命行うのです。ということは私たち外国人もピンインをマスターして正しい発音をしたいなら、ピンインの音節のトレーニングは絶対に必要です。

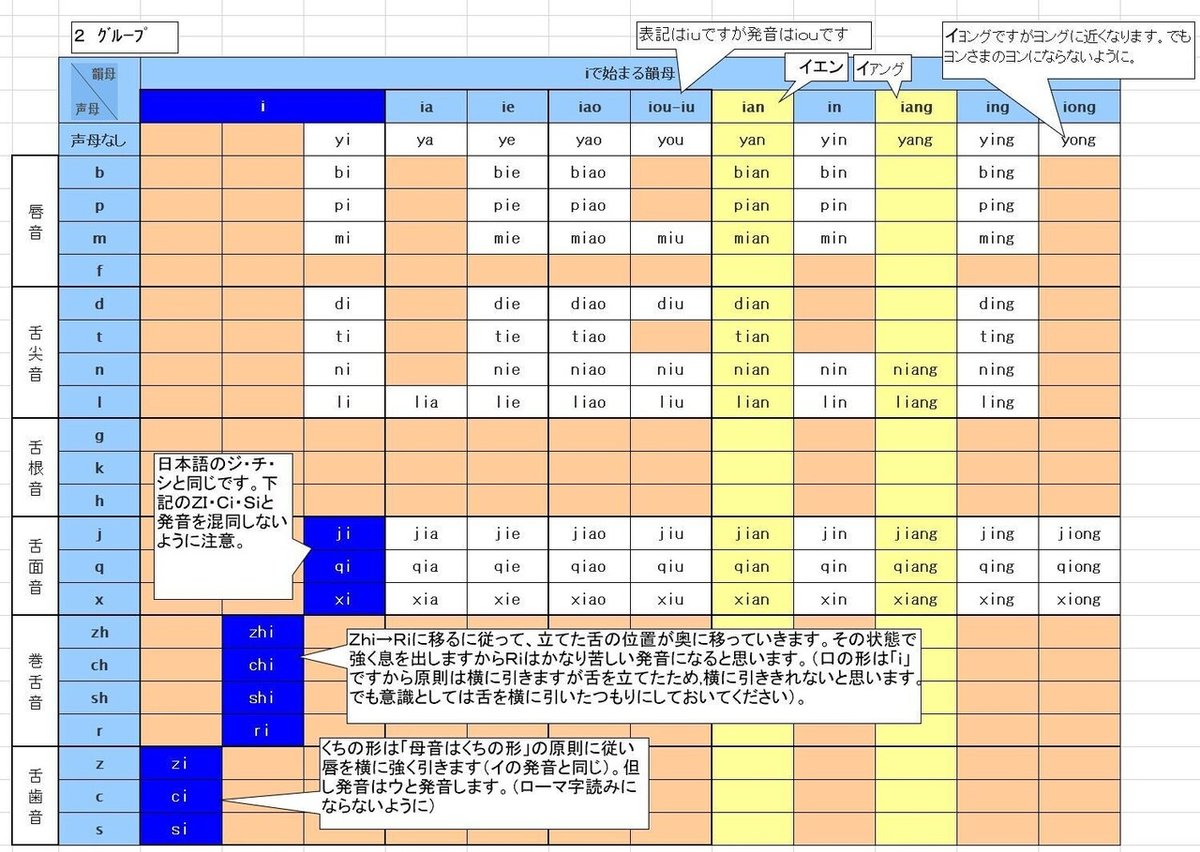

ee!chaiの音節表

音節表には縦軸が子音、横軸が母音で、子音と母音の交わる升目に、子音+母音の一区切りを単位とする音節が記入されています。

ee!chaiの音節表です。声調の付く基本母音 a・o・e でグループ分けし、さらに介音 i u ü で分けています。鼻音を除いた部分で介音が付いた三重母音が登場します。

なお音節表で、升目にあたる箇所で記述してあるものは、全部言葉として使用する音声ですので、ピンインの縦読み、横読みのトレーニングをお勧めします。 ※升目が空白のものは単語もしくは言葉として存在しません。

最後にインターネット上で音声付きでこの表と同形式のものを添えましたので、その音声について発音練習できます。

縦読み(列読み): 韻母 a の例 ➤ ba/pa/ma/fa/da/ta/na‥‥za/ca/sa.

横読み(行読み): 唇音 b の例 ➤ba/bo/bai/bei/bao・・・bang/beng.

1 グループ ➤ a・o・e で始まる韻母のグループ

2 グループ ➤ i で始まる韻母のグループ

3 グループ ➤ u で始まる韻母 4 グループ ➤

「ü」が「u」に表記変化する注意点

ü が u へつづり方の変更をするのは以下の場合だけです。

子音がなくてyを付けた場合の「yu yue yuan yun 」と子音がjqxの「J」の場合だけ「ju jue juan jun 」に変化します。つまりこの8っつ、yu yue yuan yunとju jue juan jun だけが u と記載されていても、発音は ü だと覚えていれば良いのです。

このことは音節表をみていれば簡単に分かります。

各グループの音節表に「声母なし」という行がbpmfなどの声母の列の最上部にあります。つまり子音無しで母音だけで音節になる場合があります。その場合便宜上子音のアルファべットを仮の子音としてつけます。

「i u ü」は単独で音節にしたい場合は、 i➭yi u➭wu ü➭yu のようにつづり方を変更しなければなりません。

上記の図は u➭wu ü➭yu を表しています。

混乱し易いのが下記の「ü」が「u」に表記変化するケースです。

これが一番戸惑う方が多いようです。

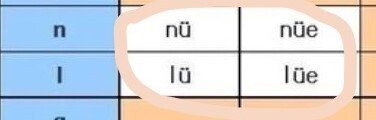

舌面音j・q・xの4グループは本来は「ü」で始まる韻母ですが「u」になっています。しかし n l の 舌尖音では変化せず「ü」のままで表記されています。

舌面音j・q・xには u の母音はありません。実際「u」の口の形で子音「j」に合わせようとしても、上手には発音できません。ですので標記が「u」でも、これはüを表記変化させたものと納得できます。

でも下記のケース

舌尖音の子音nとlは母音に「u」と「ü」の両方があります。ですので「ü」を「u」に表記変化させることができませ。そのままです。

例 ➤ 路/Lù 绿/ Lǜ

上記の3グループと4グループをセットにした表のなかの舌尖音をご覧ください。nu と nü もあります。

ややこしそうですが、音節表で見比べますと「ü」を「u」へ表記変化させたのは 舌面音j・q・x だけですので、これだけ覚えておけば他は表記通りですので問題ありません。

そしてもう一つが「声母なし」の場合の yu yue yuan yun は「u」という表記ですが発音は「ü」ですから要注意です。ただこのケースの「y」の子音は印だけの「y」ですから、音声にはなっていません。音節表を見慣れますと「y」という子音の音は存在しないことは分かりますので、ここの「u」は「ü」の発音だなと記憶に刻まれます。

音節表で探せばすぐに分かります。

音節表の活用。縦/列読み(子音)、横/行読み(母音)の練習!

ピンインが正しく浮かばない場合は音節表を手元に置いて確認することがお勧めです。とくにパソコンでのキイボードでの入力、あるいは中国語を声に出して音声入力をして文章化する場合など、発音が不正確ですと意図している文字がなかなか出てきません。

そんな時に音節表は役に立ちます。似た音で音節表からピンインを調べて入力もしくは発音を修正して入力ができます。

その際音節表を見て、該当するピンインを調べ、正しい発音を拼读の読み方で、声に出して確認し声調をつけて発音修正を行えば、正しく文字変換もしてくれます。

弱点のピンインがあればそれを集中的に練習できますし、ピンインにないアルファベット(マス目で文字がない部分)も確認しておけば妙な発音をしなくなるようにもなります。

ピアノの調音のような作業ですので、完全にピンインが身に付くまで音節表を読む練習方法を添えましたので、参考になさって下さい。模範音声のサイトもご紹介しますのでどうぞ活用なさって下さい。

下記のWEBサイトでの音声付きピンイン表は、上記のee!chiの表と同じ分類で、介音を別にして韻母をグループ分けしています。ですのでee!chiの表と対比して使えます。

音声つきですから、上記の注意すべきピンインの箇所をクリックして聞き比べ、そして自分でも言い比べして練習に使ってみてください。その練習を録音し、聞き比べるのは修正を早くに行えますのでお勧めです。

升目ごとに4つの声調で発音が吹きこまれています。一つの音節のピンインで声調を確認できます。

縦/列読み・横/行読みトレーニングに使う場合

1:縦/列読みの場合

韻母 a の縦・子音は ➤ ba/pa/ma/fa/da/ta/na‥‥za/ca/sa. で読みますので、「baの一声」を聞いて真似して発音し、ニ声の発音に移らないうちにすぐ次の舌のマス目「pa」をクリックして、さらに「ma」のように下へ次々と移動して発音します。毎回「a」の母音で発音しますが、意識は縦読みの場合は子音の発音がグループ別に変りますから、子音に意識を集中します。

2:横/行読みの場合

唇音 b の横・母音は ➤ba/bo/bai/bei/bao・・・bang/beng.で流れます。

縦読み同様に「baの一声」を聞いて真似して発音したら次に横のマス目「bo」に移ります。横読みでは母音が単母音から複母音、鼻母音へと移りますから、意識するのは子音と母音の区切り目です。

つまり子音と母音の中国語での区切りが頭に染み込んでいませんと、つい日本語ローマ字区切りの読みになります。子音の正確な発音に加え、日本語流の子音母音を一体化させる発音ではなく、ピンインは子音・母音を繋ぐ発音ですから、それぞれが口のフォームも独立させて、きちんと区別して明瞭に意識して発音しなければなりません。

縦/列読み(子音)、横/行読み(母音)の練習!

練習のStepは次のようになります。なお縦読み横読みは一人で発音できるようになってからが条件です。つまりStep3からです。

Step1・2は初心者でしたら必ず講師に付いて発音してください。

ee!chaiでは、しばらくは発音の予習は禁止しています。講師についてレッスンが終了した部分から復習が許可され、それでもいつでも発音の✅と修正は常時レッスンで行われます。大概最初の2か月ほどは声に出すいわゆる音読予習は禁止です。

★ 母語の影響を受けないようにするためには、新しい言語の音を言語と認識する期間が必要です。この発音を身に付ける最初の3か月が重要で、この期間は口に出すより、しっかり聴くことが重要になります。

■ Step1

基本的な練習がまず6つの基本母音の練習、そして子音のグループ別に子音の発音を学びつつ、母音も付けて練習する拼读/ピンドゥー、まずこれで発音の構えとフォームを別々に学びます。

■ Step2

拼读/ピンドゥーで独立した子音の発音をある程度マスターしたら、母音を併せ、そして声調も付ける練習でフォーム作りを行います。

ここまではネイティブ講師について一緒に練習なさってください。

■ Step3

各分解した音のフォームが形づくれ、構築した音節でも各音のフォームが崩れなくなりましたら、一人で更なるトレーニングを行います。このトレーニングが中国語音節の各音節すべてを発音する練習です。音節表を使った縦/列読み(子音を意識して、母音を併せて読む)と横/行読み(子音を合わせて母音を意識して読む)の練習です。

■ Step4

次に音節を組み合わせた単語練習です。単語は大概は2音節で一つの単語になり、声調の違いで音節は同じでも、違う漢字になります。つまり意味が変わります。その後単語を組み合わせた句にして練習します。ここからが、いわゆる音読練習で、文章へと練習を発展させていきます。