木彫り熊とあなたと私。

芝野紗季と五十嵐真は、風が丘女子高の学生である。

2人は共に生活を送っている。

これは、2人のある日の出来事である。

ピピピ、ピピピ。かちゃ。

斜光カーテンの下から、光がじんわりと溢れ出す。

希望の朝だ。

布団の中で、足をもぞもぞ動かしていると、昨日脱いだ靴下の片方を両足でキャッチしてしまった。無くしたことさえ気づかないまま、こんなところに隠していたとは。両足が発見した靴下を手に渡している時に、もう片方の靴下を今度は手でキャッチした。両手両足の大捜索で見事ペアが完成しました。

「んーっ。」

少し隔てた隣のベットから声を漏れ出しながら両手を天井に伸ばす姿が見える。

「真ちゃん、起きてる?」

「うん。何で休みなのに目覚まし時計かけたの?ちょっと焦った。」

「だって、今日は大事な日だもん。ちゃんと起きなきゃ。」

「ん?今日、何かあったっけ?」

「ふっ、届くのだよ。あれが。」

「あれ?」

「そう、あれ。」

「あーっ、あれね。でも10時でしょ届くの。まだ7時だよ。」

「その前にご飯食べたり、お化粧したり、掃除したり、ぜーんぶ終えて、2人で玄関で正座で待つって決めてるから。ほら、こうやって。」

紗希は、毛布の中で横になりながら正座する。

「正座、見えてないよ。見えないから、ただ寝てる人になってるよ。こうでしょ。」

真は天井を向きながら寝たまま正座をする。

「布団が盛り上がって、人差し指をくっつけようとする宇宙人みたいなフォルムになってるよ。真ちゃん。」

2人はその姿勢のまま、互いにゴロリと向きを変え、視線を合わせた。

「真ちゃん、起きよっか。」

「そうしよ。起きなきゃ損だね。」

同時に体の上にある布団を勢いよく足元に向かって畳む。カーテンの下の光はその勢いで舞い上がった微細な埃を捉え、輝かせていた。そこにまた、風がやってきて、カーテンが一気に左右に開かれた。朝日が2人を照らす。窓のそばに立つ紗季は太陽に向かって手を合わせる。

「どうか、今日も健やかな1日でありますように!パンっ!」

「最後に手を叩くのっていいのかな?」

紗希の後ろで同じように手を合わせていたので、一応聞いてみた。

「これは、喝の一発だから。やる気を体で表現したの。」

「リングに入る前のボクサーみたいだね。ファイト!」

紗季を鼓舞しつつ、紗希の肩を両手で掴み、180度回転させる。

「よし、まずは顔洗いにいくぞっ!今度は私の方に掴まってくださいなっ!お嬢様っ!」

「へいよっ!」

江戸っ子のような口調で呼応しながら、紗季は真の肩を掴み、2人は行進して洗面所へと向かった。途中でベットの角に紗希が小指をぶつけ悶絶し、行進は止まったが、真がひょいっと紗希を抱き抱え、洗面所への行進は強制的に再開された。寝室を曲がったあたりで、「ちょっと、重い」という声が聞こえたのは空耳だと紗希は思っているだろう。

午前10時ごろ。

インターホンの音が鳴る。

紗希が画面を覗くと、段ボールを持った宅配のねぎおじが立っていた。(正式名:根岸忠雄さん。近所のポケモンGO仲間。)

「はーい!今出まーす!」と紗希が画面に向かって呼びかける。せっかく玄関にいたのに、インターホンのマイクに出るために戻っていく手間をかけたのはなぜか。「今出まーす」と言っているくらいにはもう玄関に向かっていたので、ねぎおじには「はーい」しか聴こえていない。それなら、直接出れば良いのでは?と、隣で正座して待つ真は目線で訴えた。

勢いよく開けられた扉は、紗希の期待が詰まっていたせいで驚くほど素早く扉が開いた。

「おぉ!紗希ちゃん、そんなスピードで開けたら、おじさん血圧上がっちゃうよ。」

「え?ねぎおじは扉の開ける速度と血圧が連動してるんですか?」

「違うよ。驚いたら、心臓がぎゅってなっちゃうから、危ないよってことさ。ほら、これ、お届けものだよ。あ、真ちゃんもそこにいたのか。足さすってるけどどうした?」

「1時間ほど前からスタンバっていたので、足が限界を迎えました。」

「そんな前から正座なんぞしてたら足にも悪りぃよ、ちゃんと足の血行良くしてやんな。じゃ、またな。ん?2回も言ってんな、じゃ、またなあっ、3回目か止まんねぇな。じゃ、今日も元気でなっ!」

今日も元気なねぎおじを見送り、届いた荷物を室内へ運び入れる。

駆け足でテーブルへ置くと、段ボールを開封する。2人で身を乗り出し、箱から中身を取り出すと、光沢を纏った木彫りの熊が現れた。

「真ちゃん、イケメン熊さんだよ。」

「うん。あの棚の上に置けば丁度、お日様に照らされて森の熊みたいな自然感でそう。」

「おーっ、いいね。じゃ、置き場はそこで決定で。って、あれ?」

「どうした?」

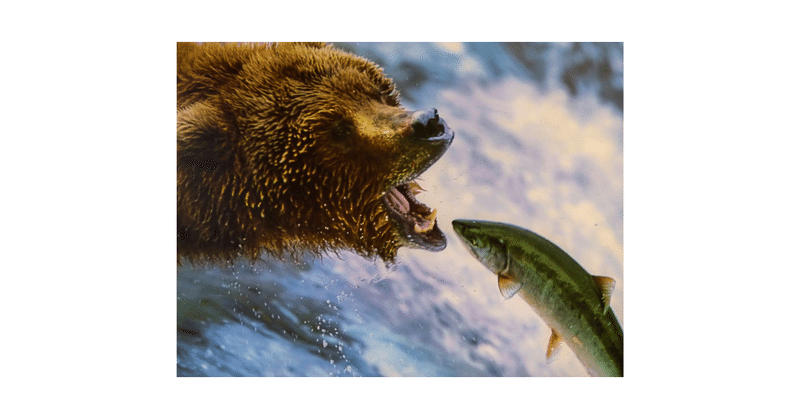

「いや、この熊さ、何か咥えてるのが普通じゃない?」

「本当だ。口のところに隙間がある。」

「木彫りの熊って、何咥えてるっけ?」

「しらす?」

「それ、小さすぎない?数十匹くらい咥えてる木彫りの熊は気持ち悪いよ。」

「じゃあ、真ちゃんは?」

「じゃがりこ?」

「それ、今、この木彫りの熊の口のサイズ見て言ったよね。確かに、じゃがりこベストサイズの隙間空いてるけど、そうじゃなくて、ほら、よく見るじゃん。魚、食べてるじゃん。」

「鮭の切り身?」

「どうして切ったの?なぜ食べやすくするの?」

「いやぁ、1匹咥えてるのは、何か弱肉強食が見えすぎて怖いっていうか。」

「丸々1匹の方が良いよ。ちぎれた鮭とか咥えてたらリアルすぎて引くじゃん。てか、鮭だ。真ちゃん、どこかに鮭落ちてない?」

テーブルの下を覗く。

「あっ!」

「あった?」

「いや、鮭だけど、鮭じゃなかった。」

「ジブリみたいな言葉の言い回しになってるよ。何だったの?」

「鮭フレークの瓶がなぜか、テーブルの下に。ほら。」

真がテーブルの上から拾い上げた鮭フレークの瓶には、油性ペンで「紗希」と書かれていた。

「あ、ごめん私だ。」

「なぜ、テーブルの下に?」

「学校行くのに急いでたら、リュックをひっくり返しちゃった時があって。多分、その時にリュックから出ちゃったんだと思う。」

「ん?待って。鮭フレークの瓶を学校に持って行ってるの?」

「うん。お腹減った時に食べてる。スプーンで。」

「そんな、高級なプリンみたいに食べるもんじゃないよそれ。ちなみに、マヨネーズは?」

「持っていってる。必ず。」

「やっぱり。カラメル的立ち位置だもん、必要だよね。だから、いつも冷蔵庫からマヨネーズが消えるのか。これで一つの疑問が解決された。」

うんうん、と頷く真。

そこに木彫りの熊を抱きながら、左手で真に喝を入れる紗季。

「真ちゃん。何かを忘れていませんか?私が抱いているこの子を見てください。今にも何かを咥えたそうな目をしていらっしゃるでしょう。ほら。」

「あっ、鮭。」

「そう、鮭。」

互いに捜索すべき鮭の存在を再確認し、2人はテーブルを中心に鮭の本格的な捜索活動を開始し、10分程立った頃、現場に動きがあった。

「あっ、鮭、見っけ!」

リズミカルに紗希が言う。あれ?その言い方、どこかで聞いたような。ハンバーガーとポテトが無性に食べたくなるな。

「真ちゃん!あった!木彫りの鮭!」

興奮しつつ、真に駆け寄る紗希の手のひらには木製の鮭があった。ようやく、木製の熊が完全体となる。

「おぉ!すごい!早くはめないと!熊さんお腹減っちやうよ!」

「よぉ〜し、熊さん、新しいご飯よー、そーれっ!」

それもどこか、聞き覚えがあるような。

紗希が木製の熊に鮭をはめる。

すると、木製の熊に木製の熊らしくないことが起こった。

『キャップを取って、Bluetoothを繋いでください』

木製の熊がそう言った。

木製の熊がBluetoothって言った。

君が欲しいのは鮭ではなくBluetoothか。

「真ちゃん。この子しゃべったよ。」

「Bluetoothの所だけ、めっちゃ流暢な英語だったね。見た目、すごく日本なのに。急にグローバル感あふれさせてきたけど、キャップって何?」

「真ちゃん、私わかるかも。てか、これしかないよ。」

そう言った紗季は、木製の熊にはめた鮭を取り出し、頭をひねる。すると、頭が外れ、USBの先端が出てきた。

「君の正体はUSBだったのか。見た目で判断してごめんよ。今度から本質までしっかり見てあげるからね。」

「いや、紗季、逆にそれを最初から見抜けていたら天才だよ。その熊作れるよ。」

「そっか、で、これをどこに差し込むのかな?」

紗季はテーブルに置いた熊の口の中を覗く。

「あ、あった。ここか。」

口の中に見覚えのある差し口があったが、普通はこんな場所に差し口はない。

紗季は、持っていた鮭USBを差し込みにさす。

『アプリを起動してください』

再びの熊からの要求。

ここで、ハイテクな熊の実態に気づいた最初の時から抱く疑念を口にした。

「紗希、これの説明書は?」

「あ、そっか。あの紙、説明書か。包装紙かと思った。」

ゴミ箱へ駆け出す紗希。

帰ってきたと思ったら、10ページほどの冊子を持ってきた。

そんな束になっているのは、絶対に包装紙じゃないのに気づかないなんて。それよりも、買った時に絶対見た目だけで選んだな。説明書読まないタイプの人間だ。あ、だからか。と思ったけれど先に進ませたいので、その気持ちを心のUSBに保存して、紗希が持ってきた説明書を開いた。

「えーと、まずはアプリ『鮭』を開きましょう。開くって、3枚おろしみたいなことをするみたいに言うけど、そんな『鮭』ってアプリあるのかな?」

「あるよ、真ちゃん。ほら。」

紗希のスマホの画面にはインストールされた『鮭』が表示されていた。インストールされた鮭。へっ、初めて言った。ちなみにマークは熊だった。意味が分からない。ここまできたら、鮭であれ。

「真ちゃん、これ触っていい?」

「うん。Bluetooth繋げた?」

「うん。繋げた。」

「じゃ、開こう。」

紗希が息を呑みながら、右手人差し指でアプリを起動すると、画面中央に「shake」の文字が現れ、その上下に矢印がついている。紗季は、その「shake」の文字を指でタップするが、何も起こらない。

「あれぇ?何も起こらない。何でぇ?」

紗希が「何で?」と言っている隙に、真は違うことに「何で?」と思っていた。

「紗希、その携帯ちょっと貸して。」

真に手渡された携帯は、その後上下に大きく振られる。

すると、携帯から川の激流の音が流れはじめた。

成功のようだ。でも、本当に、まどろっこしい。

なぜ急にグローバルになるんだ。

shakeって、鮭って読んでしまうよ、日本人だもの。

振れってすぐに気づけるのは、海外の方々と疑いの目を持った人達だけだよ全く。

ピカッ。

ん?光った?

「真ちゃん、木彫りの熊の目が光ったんだけど。」

思わず紗希の携帯から目を離すと、木彫りの熊の目から赤いビームが出ている。

いや、よく見ると、壁に文字が映し出されているではないか。

読んでみよう。えーと、『真ちゃん、お誕生日おめでとう』

…。へ?

両手を閃いたように、合わせる紗希。

「そーだ。メッセージ頼んだんだった。箱の中にメッセージカードないなぁって思ってたら、ここかぁ。」

そう言いながら、紗希は満面の笑みで真に近づき、後ろからぎゅっと抱きついた。

「真ちゃん。ハピバ!18歳おめでと!はい、右手出して!」

後ろを振り向くと、彼女はイクラを模した宝石がついている指輪を持っていた。ついに子供まで登場したか。真の人差し指に収まったイクラは、窓から差し込む光を屈折させる。2人の視線は、光輝く指輪から互いの瞳に移る。

「あのさ、真ちゃん。もう一回あっち向いて。」

「何で?」

「いいから。」

仕方なく、目からビームを出す木彫り熊に視線を戻した時、右頬に紗希の唇が触れた。なぜか、視線は戻せなかった。

「これからも、よろしくね、真ちゃん。」

「こちらこそ。」

微笑む2人の隣に寄り添う木彫りの熊は、最終的にプロジェクターとしてメッセージの後に、私と紗希の写真をいくつか壁に放映した。BGMがずっと川の激流の音だったのが若干気になった。

余談だが、この誕生日の後、クローゼットからハンダゴテが見つかった。紗希のものらしく、学校で使うからと言っていたがどうにも怪しい。今、あの時の木彫りの熊は、この家の中で最も早く朝日が照らされる場所に置いてある。その前には、1年後、ペアのダイアモンドの指輪が置かれることになる。ちなみに、ダイアモンドには、永遠の絆と言う意味があるそうだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?