【初心者向け】覇王型覇王魔術師(24.01環境)の構築とプレイの基礎

みなさんこんにちは.沙里葉(さりは,Sariha)です.

今回は現在私の使用する「覇王型覇王魔術師」デッキの構築とプレイの基礎について解説します.(初心者から上級者までお読みいただける内容にしたつもりです)

前記事に引き続き本記事も全文無料です.(せいぜいチーム戦一回優勝した程度の腕で有料にするのもおこがましいですし、何より明日の覇王魔術師使いに貢献するためです)

もしお時間よろしければお付き合いいただければ幸いです.

はじめに(本記事公開にあたって)

本記事は本公開前に、root師匠ならびにBTB溶液君の両名から丁寧に添削・ご指摘をいただきました。

記事冒頭のこの場を借りて、感謝申し上げます。

ありがとうございました。

前記事

注意点

本記事の内容および対象者像

本記事はタイトルにもあるように,私の使用する「覇王型覇王魔術師」デッキの構築とプレイの「基礎」について解説します.

具体的には,24.01環境における暫定構築について,その採用カードの役割や採用の根拠,また24.01環境トップデッキの各対面でプレイする際考えることの基礎について解説します.

なぜこのような内容にしたか、少しお話します。

覇王魔術師は2023.07月に覇王系統の新規が登場し認知を得て、キーカード「覇王眷竜ダークヴルム」の2023.10月の規制緩和を受けて使用者が増えたという印象でした。実際、23.10環境における覇王魔術師デッキを解説した記事も散見されました。

ただ、23.10環境当時のメタ分析やデッキの立ち位置、また新規カードの能力について考察した記事はあっても「覇王魔術師デッキを(大会)初心者が0から実際に使う」ということまで想定して書かれていて、さらに「24.01環境について中・上級者向けに覇王魔術師目線で考察した」無料の記事は存外に少ない(というか後者はおそらく存在しない)と感じました。

ここで、飽くまで本記事内の定義ですが、覇王魔術師および競技遊戯王に対する理解度ごとに

初心者:覇王魔術師について全く知らない。遊戯王のルールは分かるし対戦経験もあるが、大会への参加経験がなく競技環境をあまり知らないプレイヤー。

中級者:覇王魔術師を使用したことはないが、覇王魔術師についてなんとなくどのようなデッキかは理解している。大会への参加経験があり、ある程度競技遊戯王について知識があるプレイヤー。

上級者:覇王魔術師を実際に使用しているor使用したことがあり、高いレベルで覇王魔術師を理解している。大会での入賞経験があり、競技遊戯王に対する理解度が高いプレイヤー。

と定義します。

加えて、前記事では先攻2枚初動の代表的な展開パターンおよびプレイングのコツについて解説しましたが、この解説は覇王魔術師の採用カードの効果は全て知っている前提で話を進めており、プレイングも考えうる相手の妨害をケアした動きをするなど初心者にはややハードルが高かったかなと感じています。

したがって,本記事は新たに覇王魔術師を使い始めようとしている覇王魔術師デッキの初心者の皆様に「覇王魔術師とはどのようなデッキなのか」「キーカードの役割」「何が強くて何が弱いのか」「どのようにプレイするのか」,ならびに覇王魔術師デッキの構築(サイドデッキ含む)を模索中の中・上級者の皆様に「何を根拠としてその構築へと至ったのか」「24.01環境に対する立ち回りの分析」を解説するのが目的です。

本記事から読み始めた場合でも十分満足できる内容にするつもりです.

※本記事公開時点で既に24.04環境に突入してしまいましたが、考え方自体は24.04環境でも活かせると考えます。環境トップデッキもそこまで大きく変化していないですし。

ちなみに、書いていたら45000字前後の巨大な文章になってしまったため、長いなと感じたら全部を読まずに興味のある領域のみ読むことを推奨します。

前記事

私は既に「覇王型覇王魔術師-先攻2枚初動の解説」という題で1度note.を書いています。

私の素性はじめ、基本展開や展開のコツ,妨害と除去への対処などについては前記事で触れていますのでそちらをご覧下さい。(リンクから飛べるようになっています)

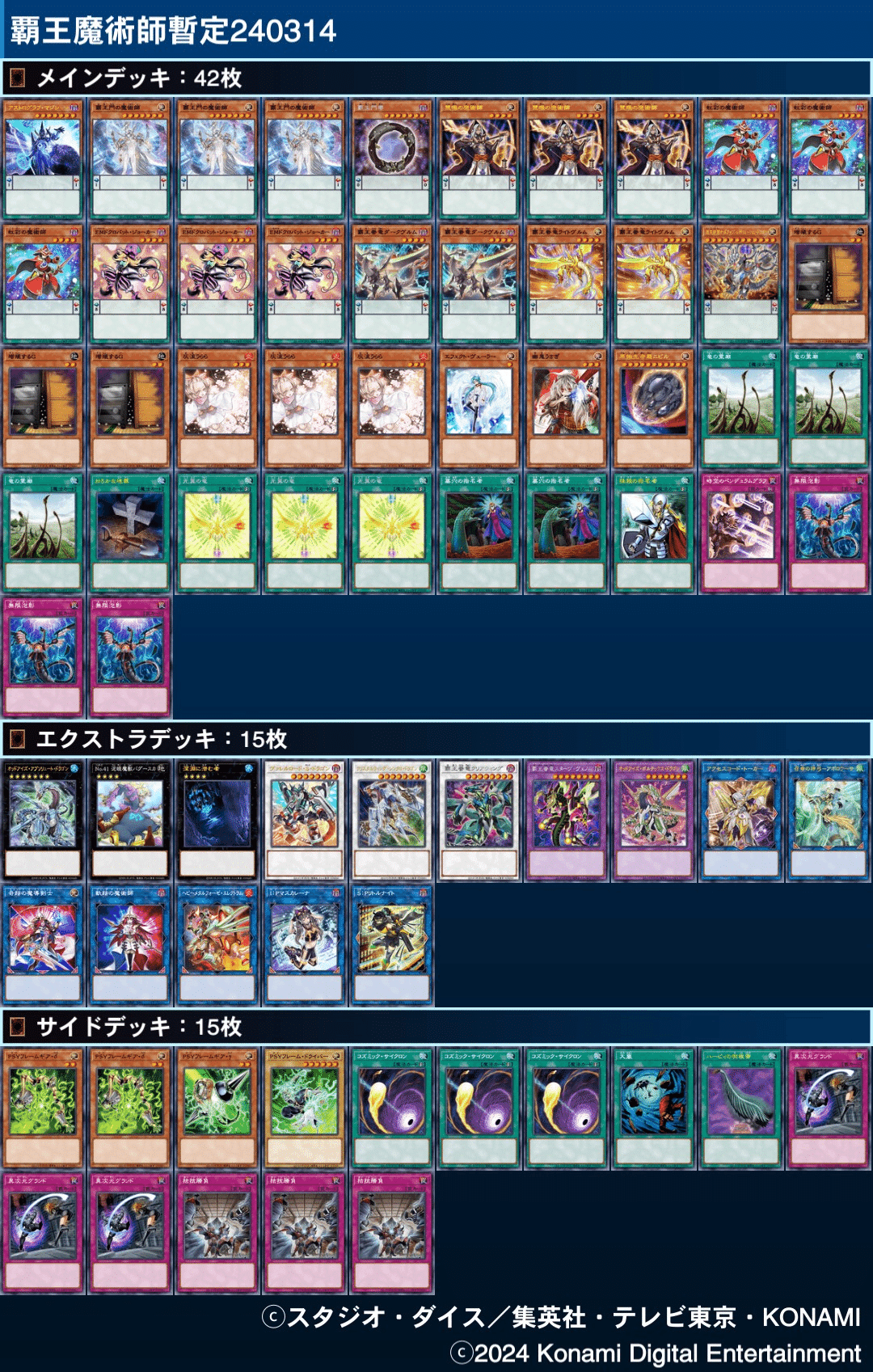

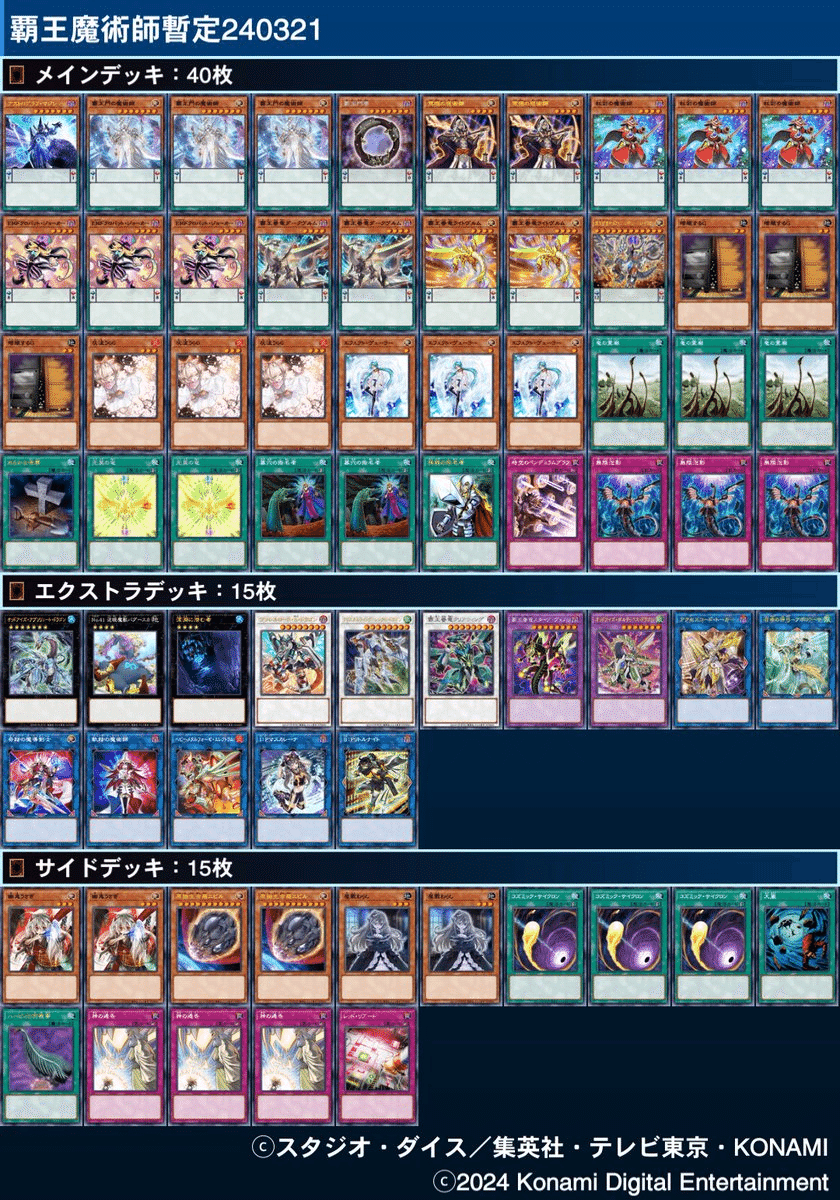

本記事で扱う構築

本記事では以下の構築をベースにお話しします.(以下、「本構築」と呼称します。)

本構築は、2024.03.17に開催された第269回太陽CS2人チーム戦において優勝した構築です。ちゃんゆーさんならびにアスタリスク集会所メンバーにご相談に乗っていただきました。

第269回太陽CSの結果はこちら!

— デュエルサロン太陽 (@duelsalon_taiyo) March 17, 2024

優勝🏆

コメジルシ【憑依装着】

沙里葉【覇王魔術師】

2位

しゅん【粛声】

べすらいむ【溟界エヴォル】

3位4位続きます↓ pic.twitter.com/PpTGhF5FOp

第269回太陽CS(2人)

— 沙里葉 (@EasternYumemi) March 17, 2024

vs粛声

後❌❌(チ❌)

vs粛声ドラグマ

先❌️⭕️❌(チ△)

vsプランキッズ

先️⭕️❌️⭕️(チ△)

vs古代の機械

先️⭕️️⭕️(チ️⭕️)

vs60マドルチェ

先️⭕️️⭕️(チ️⭕️)

vs溟界

後❌️⭕️️⭕️(チ△)

サドンデス

後️⭕️

個人4-2-0、チーム3-1-2で優勝しました!

リーダーありがとう! pic.twitter.com/SGWbraakii

本構築で24.01環境末期にCS優勝という一つの結果、成果を迎えられたため、ここで一度構築の考え方を整理したいと思います。

本記事で使用する略称

前記事に引き続き,本解説では以下の略称を使用します. ここにないカードは別途お問い合わせいただくか,脳内補完いただきますようお願いします.

メインデッキ(メインパーツ):

アストログラフ・マジシャン→アストロ

覇王門の魔術師→覇王門

覇王門零→零

慧眼の魔術師→慧眼

虹彩の魔術師→虹彩

EMドクロバット・ジョーカー→ドクロ

覇王眷竜ダークヴルム→ダーク

覇王眷竜ライトヴルム→ライト

超天神龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン→レボ

竜の霊廟→霊廟

おろかな埋葬→おろ埋

光翼の竜→光翼

時空のペンデュラムグラフ→時空

メインデッキ(汎用カード):

増殖するG→G

灰流うらら→うらら

エフェクト・ヴェーラー→ヴェーラー

幽鬼うさぎ→うさぎ

原始生命態ニビル→ニビル

墓穴の指名者→墓穴

抹殺の指名者→抹殺

無限泡影→泡影

エクストラデッキ:

オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン→アブソ

No.41泥睡魔獣バグースカ→バグースカ

深淵に潜む者→深淵

ヴァレルロード・S(サベージ)・ドラゴン→サベージ

クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン→クリスタル

覇王眷竜クリアウィング→覇王クリア

覇王眷竜スターヴ・ヴェノム→スターヴ

オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン→ボルテ

アクセスコード・トーカー→アクセス

召命の神弓-アポロウーサ→ウーサ(攻撃力の上2桁で打点を表現します)

奇跡の魔導剣士(エクシード・ザ・ペンデュラム)→奇跡

軌跡の魔術師(ビヨンド・ザ・ペンデュラム)→軌跡

ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム→エレク

I:Pマスカレーナ→マスカレ

S:Pリトルナイト→リトルナイト

サイドデッキ:

PSYフレームギアγ→γ

PSYフレームギアδ→δ

PSYフレームドライバー→ドライバー

コズミック・サイクロン→コズサイ

大嵐→大嵐

ハーピィの羽根箒→羽根

異次元グランド→グランド

拮抗勝負→拮抗

加えて,必要に応じて

通常召喚→Normal Summon,NS

特殊召喚→Special Summon,SS

デッキから手札に加える→サーチ

EXまたは墓地から手札に加える→回収

シンクロ召喚→S

エクシーズ召喚→X

ペンデュラム召喚→P

リンク召喚→L

チェーン→(省略)

リバースカードセット→伏せ

アドバンテージ→アド

グッドスタッフ(汎用性が高いカード)→GS

「相手の効果または召喚を無効にする」効果→パーミッション

「相手のライフを削りきる」→リーサル

「妨害しなければいけないカード」→マストカウンター

と表現しています.

本記事の内容に誤りや改善点がある場合

本記事の内容は、root師匠やBTB溶液君をはじめとしたいろいろな人に助言を頂戴したとはいえ、基本的には私が独学で考えた内容です。

しょせんは私も一人の人間ですので、本記事の内容が誤っていたり、誤りとはいえないまでも改善点がある可能性は十二分にあります。というよりほぼ確実に改善点はあると思います。

その際は、遠慮なくコメントないしXのDMでご連絡いただければと思います。

一緒に覇王魔術師が研究できれば嬉しいです。

覇王魔術師デッキの概要(初級)

基本的な戦い方

覇王魔術師は、

先攻では完全制圧を目指す→相手の行動をパーミッション、コントロールして3ターン目のリーサルを目指す

後攻では、誘発を投げて展開を弱体化させた上で、アクセスやアグロプランでワンキルを目指す(が、現実にはワンキルが簡単に通ることは少ない)。あるいは、拮抗で全剥がししたのち展開して蓋をする

というのが基本的な戦い方になります。

ここで一つ申し上げたい点として、残念ながら覇王魔術師は環境トップデッキにフル展開されてメインギミックで巻き返せるデッキではありません。(だからこそ、本構築では誘発の枠を多めにとって相手に好き放題展開させないように工夫しています)

したがって、フル展開されたら即サレするのが基本であることを覚えておいてください。(デッキを秘匿するため)

覇王魔術師の強み

2枚初動デッキとしては圧倒的に先攻盤面が硬い(特に拮抗やライストの受けがよい)

Pデッキとしては最高峰の初動の安定感と自由枠の多さ

展開に必須なEXデッキのカードが比較的少なく、EXデッキの自由枠が多い(特に、本構築で言うところの深淵、覇王クリア、アクセス、スターヴあたりは自由枠とみなせる)

覇王魔術師の弱み

1枚初動がない→初動の要求値がやや高い

メインギミックのみでは後手から巻き返しづらい(正確には、メインギミックの巻き返し札(軌跡、覇王クリア、リトルナイトなど)が環境とのかみ合いが悪い)

環境トップデッキと比較するとメインデッキの自由枠が少ない

とにかくメタカードが多い(うさぎ、ニビル、ドロール、次元障壁、魔封じに加え無効系と墓地メタは基本全部喰らいます。)→しかも、「覇王魔術師メタ」じゃないのに採用されているカードが結果的に刺さる始末。

各カードの役割および採用理由(初級・中級)

では,ここから各カードの採用理由に入っていきます.

メインデッキ(メインパーツ)

アストログラフ・マジシャン

(②の効果は本構築では使わないので気にしないでOKです)

ありとあらゆるペンデュラムデッキのキーカードと呼べる存在です。自分の場のカードが戦闘または効果破壊された「場合」に,自身をSSしつつ,「このターン中に破壊された自分または相手のモンスター1体」をサーチする能力を有しています.

具体的には,

・(素引きの場合)慧眼や覇王門のP効果をトリガーに起動し,NSしたドクロやダークヴルムと合わせて初動になる

・エレクの破壊効果の処理後に発動(エレクでEXから回収)し,奇跡に繋げる

などの役割があります.

「自身を特殊召喚し,デッキサーチを行う」という,シンプルながら強力な効果ですね.

当然覇王魔術師デッキでも採用しています.宇宙最強カードなので複数枚採用したいところですが、制限カードなので1枚採用です.

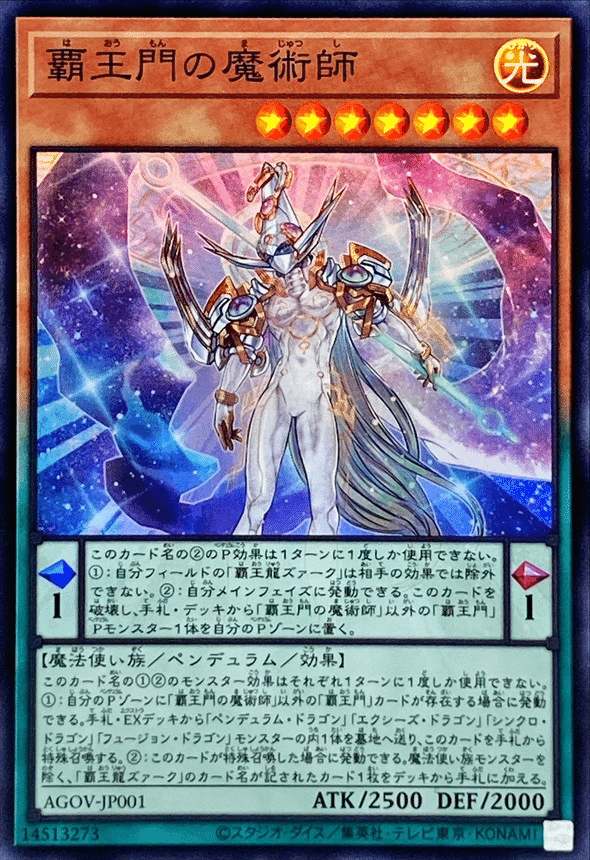

覇王門の魔術師

覇王門は,覇王魔術師デッキが誕生する礎となり,魔術師デッキに革命をもたらした強力なカードです.

特徴はいくつかありますが,

そのカード名称(「覇王門」の「魔術師」であるため,覇王門サポートであるダークやライト,魔術師サポートであるドクロや時空と組み合わせられる)

自壊するP効果(零にアクセスできる上,アストログラフを起動できる)

自力でSSする効果(P前エレク,P前ウーサにも繋げられる)

サーチ効果(「覇王龍ズァーク」テキストが記されたカードをサーチ可能,ライト,光翼,覇王天龍の魂など)

その打点の高さ(覇王門のアグロ(横にモンスターを並べる)プランでリーサルをとりにいくこともたまにあります)

星7(星3チューナーと組み合わせてバロネス,星7二体でアブソなどが立てられる)

など,1枚でできることが多いカードです(惜しむらくは、光属性なのでスターヴの素材になれない点ですが).

覇王門をはじめとした覇王サポートの新規が登場したことによって,魔術師デッキは従来型のEM魔術師の泣きどころだった「自由枠の確保」「初動の安定感」「ニビルケア」の課題をほぼ克服できました.

初動に寄与する重要なカードであるため,本構築においても3枚採用しています.

覇王門零

零は基本的に,覇王門のP効果で張り替える使い方が主です.

覇王門がスケール1であるのに対し零はスケール0なので,スケール値も近いため覇王門のP効果の張り替え先として優秀です.

ただ状況によっては手札から零を直接発動して覇王門を自身の効果でSSすることもあります.

また,ごくまれにですが零をP召喚してEXデッキから覇王クリアやサベージ,アブソを出してリトルナイトの素材にすることもあります.

構築によっては2枚採用していることもありますが,単独では初動に寄与せず,仮にリトルナイトやコズサイで除去されたとしても致命打,ゲームエンドではないため,1枚採用です.

慧眼の魔術師

ドクロと同様に,EM魔術師時代から長く魔術師を支えてきたパワカです.

(モンスター効果は覇王魔術師では使わないためスルーで結構です)

覇王魔術師においては,スケールが零に張り替わった後は使えなくなるため若干使用頻度こそ減りましたが,それでも初動で慧眼を引いている時の安定感の高さは健在です.

慧眼の特徴は,なんといっても「うららを撃てない」という点,さらに「デッキ圧縮とリソース確保ができる」点でしょう.

知っている人には今更と思われるかもしれませんが,灰流うららの能力はデッキからカードを

・手札に加える

・墓地に送る

・特殊召喚する

効果を止められるというものですので,直接Pゾーンに魔術師Pカードを発動する慧眼はうららの発動条件を満たしません.(私も公認などで何度か対戦相手にご説明したことがあります…笑)

慧眼は効果使用後はEXデッキに行くため,P召喚時のアドを伸ばせることに加えて,慧眼破壊後SSしていなければアストロの効果で慧眼をサーチすることでさらにデッキ圧縮が可能となります.

慧眼は上記の通り強力なカードであり,状況次第で初動にも関与するカードなので3積みしています.

慧眼のおかげでスケール事故が減るのは、「覇王魔術師」ならではの強みですね。

虹彩の魔術師

虹彩も,EM魔術師時代から長く魔術師を支えてきたパワカです.

P効果として自壊する効果,モンスター効果として破壊時にペンデュラムグラフをサーチする能力を有しています.

後述しますが,時空は覇王魔術師のメインウェポンと言っても過言ではないコントロール性能を持っており,

また,テキストに書かれていない使われ方としては,ルール上「ペンデュラム・ドラゴン」としても扱うことを利用して覇王門のSS時の効果処理で墓地に送れます.

初動に寄与しないのが欠点ではありますが、

時空にアクセスできる

覇王門SSのコストにできる

闇属性星4Pなので覇王クリアやスターヴの素材にできる

8スケールである

アストロのサーチ先として有効である

など、多くの強みを考慮して本構築では3枚採用です。

EMドクロバット・ジョーカー

EMEm(エンタメイトエンタメイジ)デッキやEM(エンタメイト)魔術師デッキの頃からペンデュラムデッキを支えてきた古株です.

P効果はデメリット効果ですが,モンスター効果の方はNS成功時,「EM(エンタメイト)」,「魔術師」P,「オッドアイズ」モンスターのうちいずれか1体をサーチする能力を有しています(当然この構築では「魔術師」Pカードをサーチします、たまにレボをサーチすることもありますが).

霊廟と合わせて手札に引いていると非常に強力な初動として機能するカードです.

慧眼をサーチして覇王門や虹彩に張り替え、デッキ圧縮+リソース確保+スケール確保をする

覇王門をサーチして手札から覇王門をSSする準備をする

のがよく見る使い方かなと思います.

先の虹彩と同様に闇属性星4Pである強みに加えて、初動に関与する札のため3積みしています.

覇王眷竜ダークヴルム

ダークも覇王門同様に覇王型覇王魔術師を支える強力なカードです.

墓地から自力でSSできる効果

NS,SS時のサーチ効果

覇王門PカードにアクセスできるP効果

など,1枚でできることが多いカードです.

先ほどにも少し述べた通り,覇王門の登場によってダークの効果で覇王門がサーチ可能となったため,ダークのヴァリューが大幅に上昇しました.

P前エレク(P召喚前にエレクを立てる行為)を実現するのに非常に有効なカードです。

3積みできるなら(無制限かつ枠さえあれば)3積みしたいカードですが,24.01環境では準制限に指定されているためやむなく2枚採用です.はやく緩和されてほしいですね.

追記:

24.04の改訂で制限解除されました。本当にありがとうございます。

覇王魔術師では枠の捻出に苦労し3積みは難しいと思いますが、覇王幻奏/幻奏覇王プランを選択した場合は自由枠が多いので十分3積みが視野に入ります。

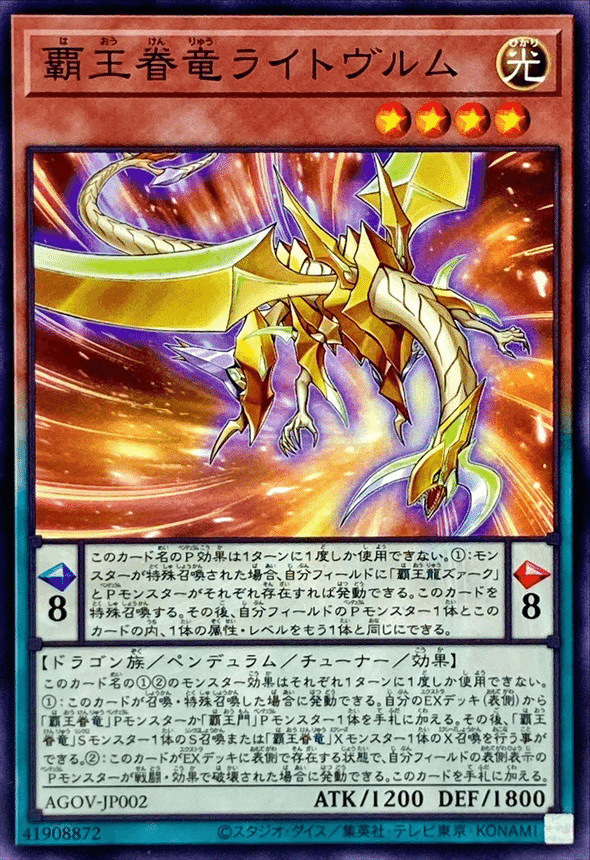

覇王眷竜ライトヴルム

ライトは覇王門と同期の覇王門新規モンスターです.

スケール8

EXからの回収効果

星4チューナー

S召喚効果

「覇王眷竜」モンスターである(光翼でサーチ可能)

「覇王龍ズァーク」テキストが記されている(覇王門でサーチ可能)

など,強力な能力とステータスを持ちます.

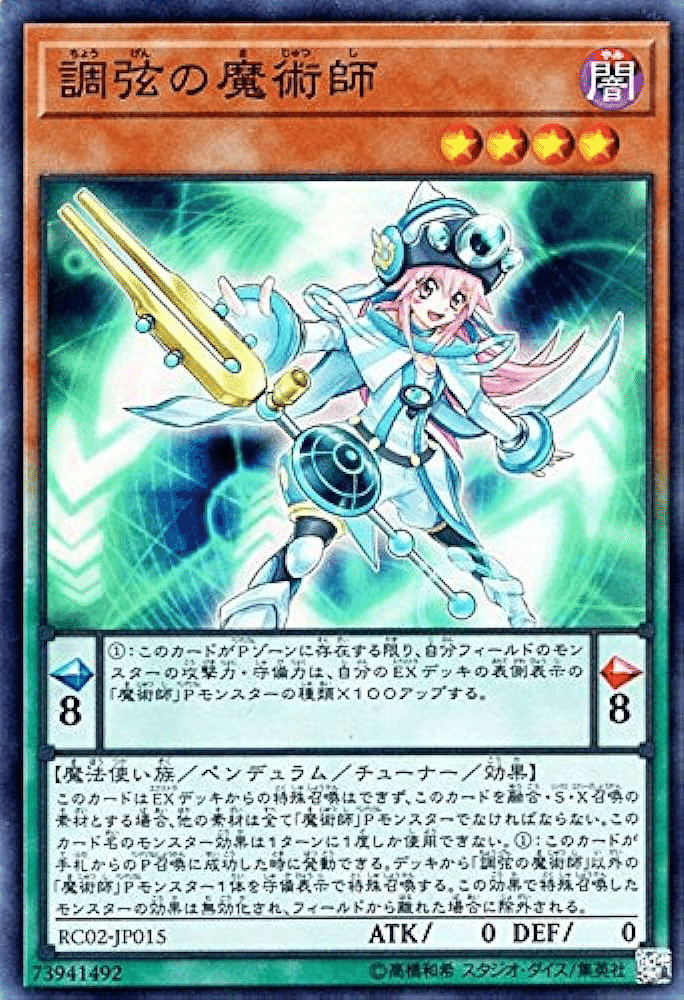

個人的には特にチューナーである点が大きく,このカードの登場により調律の魔術師やEMオッドアイズ・シンクロン,調弦の魔術師などに頼らずに覇王パーツのみでS召喚できるようになりました.

ピン採用,3枚採用いずれも目にしますが,

エレクで破壊した際にアストロのサーチ先にできる(よって2枚以上採用したい)

覇王門や光翼と組み合わせないと初動になりづらい

覇王門や光翼でサーチ可能である(よって3積みはやや過剰)

という点を考慮し,2枚採用としています.

超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン

レボは人により採用不採用が分かれるカードだと思います.

レボは,手札から捨てて発動する起動効果で,デッキからダーク,ライトをサーチ可能です.つまり初動に関与するカードであるということです.

確かに,ドロール&ロックバード(以下ドロール)を踏むという裏目もありますが,2024年3月現在ドロールの採用率は低減しており,またドロールを考慮しても初動であるダークにアクセスできるという能力は大きいです.

加えて,正規召喚は困難ですが墓地にいるときにスターヴでコピーしてお互いの場と墓地をすべて戻すという奥の手のような使い方もできます.例えばラビュリンスデッキの魔砲戦機ダルマ・カルマ(以下ダルマカルマ)を受けた際に有効な戦術です。(後述しますがスターヴはダルマカルマを撃たれても裏守備モンスターをリリースして出せます)

また、P効果として墓地のドラゴンを蘇生できる能力も持ちます。

この効果で、墓地にいるアブソや覇王クリアを簡単に蘇生させて、SS回数を抑えてニビルケアしながらリーサルを目指すことも可能です。

ちなみに、手札から切って発動するサーチ効果は名称ターン1ではありません。

ですので2枚、あるいは3枚採用も視野に入れましたが、

サーチ後、手札にいるダーク・ライトをSSする手段がない→レボのサーチだけではニビルケアルートに入りづらい

どちらかといえば覇王門を直接サーチしたい→覇王門2枚あればSSしてニビルケアルートに入りやすくなるため

という観点から、覇王門が直接サーチできる光翼3積みを優先してレボはピン採用にしました。

うさぎとニビルも0にはできないため、泣く泣くレボはピン採用です。

竜の霊廟

霊廟はドラゴン族限定のおろ埋のような効果ですね.(通常モンスターを墓地に送った場合追加で墓地送りにできますがその効果は使いません)

覇王魔術師においては,基本的にダークを墓地に送ってダークのSS効果を使用する目的で使用します.霊廟が1枚あるだけで,場にPモンスターをSSできその後ダークのサーチ効果まで使用できます.

また,奇跡のフリーチェーン効果で蘇生するために墓地に送るケースも少数ながらありますね.

初動に寄与するカードであり,特に覇王門のP効果を温存してP前エレクを目指す場合には必須カードであるため3積みしています.

おろかな埋葬

はい,皆さんご存知デッキから任意のモンスターを墓地に遅れる汎用カードですね.

先ほどの霊廟と同じく,ダークを墓地に送りSSしたのち,P前エレクに繋げる重要な役割を担います.4枚目の霊廟のように機能しますね.そのくらい,ダークを墓地に送ることで得られるアドは大きい(SS+デッキサーチ)ということです.

霊廟と併せて採用することで,仮に霊廟かおろ埋のどちらかにうららを撃たれたとしても,重ね引きしていた場合は貫通してダークを墓地に送れます.

また、重ね引きして妨害をどちらにも撃たれなかった場合は、奇跡で蘇生させたい対象を墓地に送りこむ使い方もできますね(多分覇王門あたりが筆頭になると思います)。

名称ターン1がない上に墓地に送るモンスターの制約がないため、覇王魔術師においてはほぼ霊廟の上位互換と断言できるカードですが、制限カードであるためやむなくピン採用です.

光翼の竜

覇王門,ライトヴルムと同時に登場した覇王の新規です.

メインフェイズにしか撃てないという弱点を抱えつつも,任意の覇王眷竜,覇王門Pモンスターをサーチできる強力なカードです.(なぜこれと同期の罪宝狩りの悪魔がドロフェに撃ててこちらがメインにしか撃てないのか今でも謎です…笑)

光翼の採用枚数は人によって分かれると思います.

具体的には,覇王門でサーチが可能であるので2枚採用、あるいはピン採用という人も多いですが,私は3枚採用しています.(2枚採用にして「三戦の才」などを採用する構築もよく見ます)

確かに手札に被ると弱いというのはありますが,それを考慮しても任意の覇王門・覇王眷竜にアクセスできるため初動に寄与する(特にSS能力を持つ覇王門を直接サーチできる)というのが大きいからですね.

覇王パーツを厚くすることで,より初動の安定感が高まると私は考えます。

時空のペンデュラムグラフ

EM魔術師時代から魔術師を支えてきた強力な除去カードです.

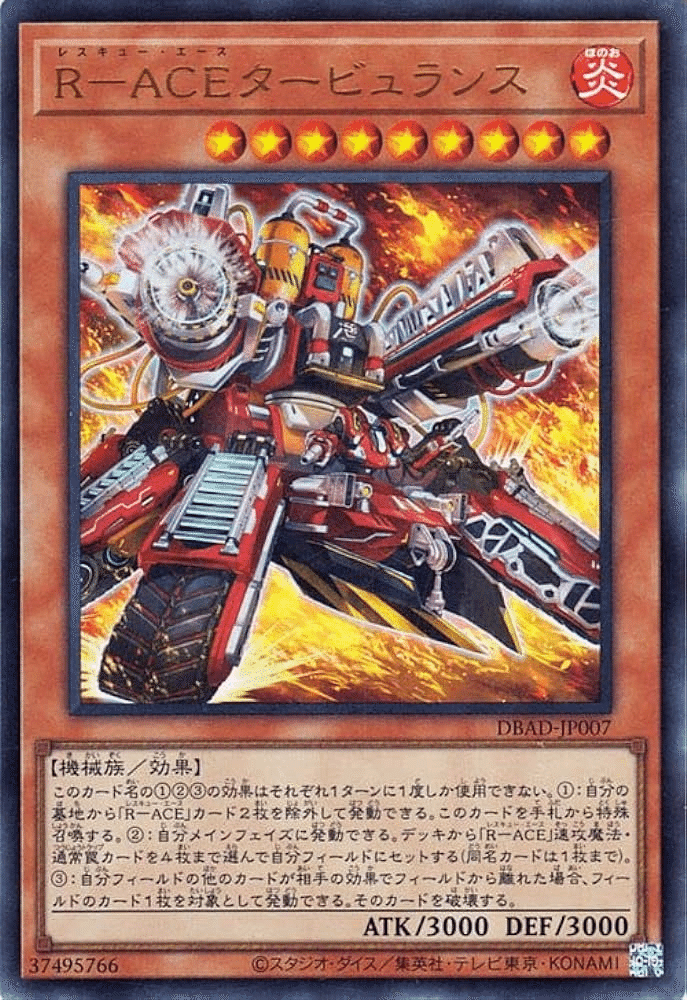

永続効果として,自分の魔法使い族モンスターが罠の対象にならなくなります.R-ACEのCONTAIN!やEXTINGUISH!などからドクロ、覇王門を守れる役割がありますね.

加えて,自分の場の魔術師Pカード1枚と相手の場のカード1枚を対象として破壊し,破壊できなかった場合はフィールドのカードを選んで墓地送りにできます.

自分の場の魔術師カードを破壊してしまうためいつでも気軽に撃てるわけではないですが,強力なコントロール性能を持ちます.何より,「破壊できなかった場合に選んで墓地送り」にできる点が強力で,例えば炎王の孤島や神碑の泉など破壊を肩代わりされるようなカードであっても除去できます.

虹彩でサーチ可能である

名称ターン1がついている

魔法罠ゾーンを圧迫する

ためピン採用です.

メインデッキ(汎用カード)

増殖するG

はい,もはや説明不要の汎用カードですね.

相手がSSするたびに1ドローできるため,相手のSSを抑制したり,手札を増強して返しのターンで巻き返すなどの使い方が期待できます.

EM魔術師時代にはGを不採用にしてPモンスターを厚くする構築もありましたが,覇王魔術師は初動が比較的太いためGをフル採用する余地があります.

当然採用しない理由がないため,3枚採用です.

後述しますが,確かにGは強力ですが蛇眼の炎龍が台頭している現在の環境において闇雲にGを切ると炎龍でPスケール封殺されるリスクがあるため,Gの切り方には注意する必要があります.

灰流うらら

はい,こちらも説明不要のパワカですね.

Gと並んで,現代遊戯王の顔といってよいでしょう.

・デッキから手札に加える

・デッキからSSする

・デッキから墓地に送る

のいずれかを含む効果を無効にできます.極めて用途が広いですね.

特に、相手のGを無効にできるという点がやはり強力で、Gへの止まりどころをバグースカ以外に持たない覇王型覇王魔術師ではまずフル採用すべきカードであり、実際そうしています。

ただ,Gと同じで闇雲に切っても「灼熱の火霊使いヒータ」で蘇生されたり「蛇眼の炎龍」で埋められたりするので,どこにどううららを切るのかはプレイヤの腕の見せ所です.

エフェクト・ヴェーラー

元祖汎用手札誘発ですね.

相手のメインフェイズ限定で,相手のモンスター効果を無効にできる能力です.

今期は,粛声や蛇眼系統のモンスターがやはり強力で,特にスネークアイ・エクセル1枚や宣告者の神巫1枚から稼げるアドが非常に大きいため,それらを止めるために採用しています.

ここで、「なぜピン採用?3枚採用にしないのか?」と疑問を持たれた方もいると思います。

確かにヴェーラーは基本的には対面を選ばず撃てるカードであり、3積みする価値は十分あるカードです。24.01環境でも上位の採用率を誇っています。

後ほど詳しくお話ししますが、本構築ではサイドデッキの枠をPSYフレーム系統4枚や拮抗3枚に割いています。これを実現するために、サイドではなくメインにうさぎとニビルを採用しています。

うさぎ・ニビルのメイン採用のために不採用するカードとして、

メインギミックは削れない(いくらEM魔術師に比べて初動が安定したといえ、覇王魔術師は比較的初動の要求値が高く手札事故が多いデッキであるためメインギミックを削ると事故率が上がる)

汎用カードもほぼ固定(状況にもよるが泡影のほうがヴェーラーより強く使えるタイミングが多いため泡影の枚数も減らせない)

といった前提があり、消去法でヴェーラーが採用枚数を削る対象として最も妥当であるためヴェーラーの採用枚数を減らしています。

抹殺の除外対象にできる点を考慮し、メイン0にはできないと考えピン採用です。

ただ、やはりうさぎやニビルよりも用途が広いので、今後3枚採用する可能性は十分あります。(後述しますが、実際に24.01環境末期では3積みしました。)

幽鬼うさぎ

うさぎは24.01環境中盤以降で採用率が増えたカードでした。

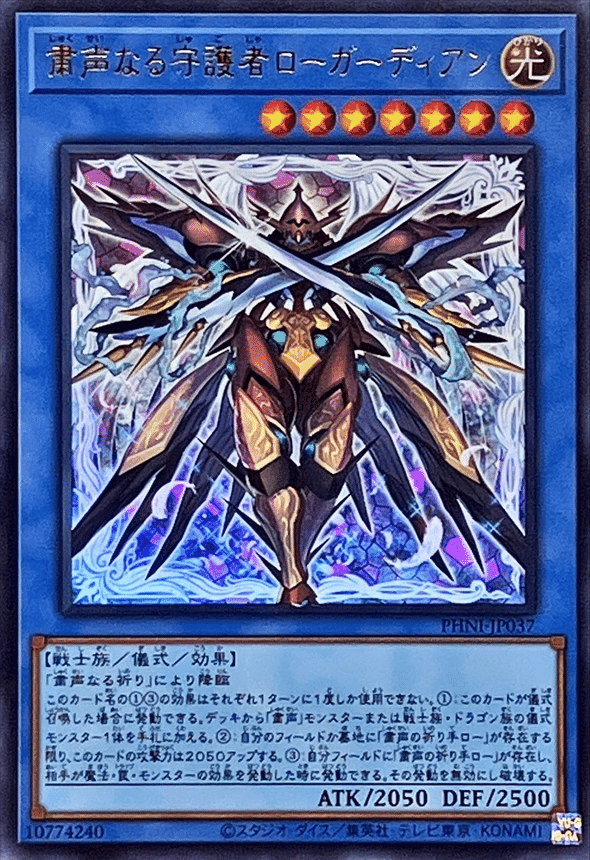

粛声の「粛声なる結界」「粛声なる祝福」の起動(誘発)効果

天盃龍の「盃満ちる燦幻荘」の起動効果

に対して撃つのが主な使い方かと思います。

本来ならサイドに採用するようなカードですが、先ほどヴェーラーの項目でもお話した通り

PSYフレームギア系統、拮抗のためにサイドの枠を空けている

点や、

うさぎが刺さる粛声、天盃龍がシェア上位にいる

炎王以外の対面では、誘発効果とはいえ相手ターン中に相手盤面の破壊行為ができるためある程度は妨害として有効(炎王は破壊をトリガーに効果が誘発する上に「炎王の孤島」は「炎王の聖域」がある場合破壊を肩代わりされるのでうさぎは全く刺さらない)

抹殺の除外対象にできる(覇王門や慧眼のP効果、エレクや軌跡にうさぎを喰らうと正直キツイ)(粛声や天盃龍のような自由枠が多いデッキではメインデッキからうさぎが採用されている可能性がある)

点を重く見て、今回メイン採用としました。(私の記憶が確かなら24.3.17の太陽CSでは一度も効果を使いませんでしたが…)

粛声に先攻制圧されるとほぼ返せず、天盃龍も正直不利対面のため枠があれば2、3枚採用したいですが、ヴェーラーでのご説明と同様にこれ以上汎用カードに枠を割けないためピン採用にしています。(メインデッキからうさぎが複数枚採用できるレベルで自由枠が多いデッキは正直凄いなと思います…)

原始生命態ニビル

ニビルは強力な除去カードです。「相手が5体以上のモンスターを召喚・特殊召喚をしているターンのメインフェイズ」にフリーチェーンで撃てる除去能力を持ちます。展開デッキに刺さりやすいカードですね。

あまりSSを繋がない粛声や、バトルフェイズ中に展開する天盃龍、そもそもSS自体ほぼしない神碑には刺さりませんが、炎王や蛇眼にはある程度有効です(ある程度、というのは、炎王も蛇眼もニビルケアルートが既に考案されているためクリーンヒットする局面は限られるので「ある程度」と表現しています)

炎王と蛇眼のようなコンボを繋ぐミッドレンジデッキがトップティアにいる以上、少なくとも24.01環境においてはニビルの採用枚数を0にはできないと考えました。

先ほどから述べている通り、

サイドの枠をPSYフレーム、拮抗に空ける

ことに加え、うさぎと同様に

抹殺の除外対象にできる(一応覇王魔術師にもニビルケアルートはあるがそれでもニビル通さない方が圧倒的に最終盤面が硬いから通したくない)

点を重く見て、今回メイン採用する判断に至りました。

本音を言うと2以上採用してもいいカードですが、先ほどから申し上げている通りこれ以上汎用カードに枠が割けず、また当たり前ですがニビルはうさぎやヴェーラーと違って「非展開デッキ(加えて天盃龍みたいにニビルが撃てないタイミングで展開するデッキ)相手に腐る」という弱点を抱えています。

これが粛声であれば、まだ「儀式素材にする」という使い方があるので複数採用もありうるでしょうが、このデッキでは事故要因になるため、ピン採用としています。

今後の環境次第で、2,3枚採用する可能性があるカードです。

墓穴の指名者

はい,説明不要のパワカですね.

単にDDクロウのように墓地からカードを除外するだけでなく,除外したモンスター効果の無効化もできるため,相手のG,うらら,ドロールなどを弾けます.

前記事でも言いましたが,結局覇王魔術師はどこまで行ってもGやドロールがきついデッキなので,それを無力化できる墓穴を採用しない理由はないです.準制限カードのため,2枚採用しています.(仮に無制限カードだった場合は、環境次第ですが名称ターン1がなくGが弾ける点を重く見て3採用していたかもしれません)

さらに現環境では,蛇眼をはじめとした炎デッキを中心として墓地を活用するデッキが多いため,手札誘発以外でも除外するべき強力なカードが数多くあります(ex.賜炎の咎姫,聖炎王ガルドニクスなど).よって,墓穴のヴァリューは上がっています.

対面のデッキを見て,サイド後でも採用した方がよいか判断しましょう.

抹殺の指名者

抹殺も墓穴と並んで強力なカードです.

宣言したカードを自分のデッキから除外して,そのターン中宣言カードの効果を無効にする能力です.

ということは,基本的には「自分のデッキに採用されていて、なおかつデッキにまだ残っているカードなら、カウンター罠以外なんでも無効にできる」ということになります.その筆頭が,墓穴で無力化できない泡影やニビルですね.

私はやはりGを弾けるという観点から採用は必須と考え採用しています.しつこいようですが、「覇王魔術師はG相手に(先攻で)突っ張れるデッキではないから」ですね。

名称ターン1があり2枚被りが弱いとはいえ、やはり墓穴で無力化できないニビルや泡影までも止められるという点が強力ですので、もし準制限、無制限カードであれば複数採用していたかもしれませんが、制限カードのためピン採用です.

無限泡影

はい,説明不要のパワカですね.現代遊戯王の顔の1枚です.

・うらら

・G

・泡影

・墓穴

・抹殺

は現代遊戯王の5大汎用カードと言って差し支えないでしょう.

自分の場にカードが存在しない場合に,相手の場のモンスター1枚を対象として効果を無効にする能力です.

ヴェーラーとの違いは,

罠である→墓穴が効かない

自分のターンに撃てる

点でしょう.この特徴により,

ヴェーラーよりも相対的に高確率で相手のエクセルや神巫を無力化できる

相手のバロネスやマスカレを無力化できる

ことになります.

先ほどヴェーラーの項目でもお話しした通り,現環境はエクセルや神巫などの1枚で大量のアドを稼ぐカードが多いため,それらを止めるために3枚採用です.

エクストラデッキ

オッドアイズ・アブソリュート・ドラゴン

ランク7のXモンスターです.

素材制限がなく,覇王魔術師では覇王門やアストロを素材にして出しやすいです.

攻撃を無効にする能力が目立ちます(実際ウーサを守るために使うこともあります)が,やはりもっともよく使われるのは「EXからオッドアイズを特殊召喚する能力」でしょう.

この効果により,ボルテをEXからSSします.

もちろんこの効果によってSSしたボルテには蘇生制限がかかりますが,それを考慮しても融合(オッドアイズ・フュージョンなど)やEMオッドアイズ・ディゾルヴァー(以下ディゾルヴァー)を不要としてボルテが出せる点がとにかく強力です.というかボルテが強い.

ついでに水属性なので、深淵と並べない限りは超融合を喰らわない点もGoodですね。

ボルテを出したり、マスカレーナと組み合わせてリトルナイトの素材にできる点が優秀であるため、今回採用しています。

No.41泥睡魔獣バグースカ

ランク4のGSです.特筆すべきは,守備表示の時の制圧能力ですね.

Lモンスターにはそもそも守備表示という概念自体が存在しないため無力ですが,その他多数の効果モンスターに対して強力な制圧力を発揮します.

もちろん,リトルナイトやアニマなど強力なLモンスターのGSが登場したことによってバグースカのヴァリューが落ちてはいますが,相手のGに対する止まりどころとしてはトップレベルの優秀さであるため今回採用しています。

ダークを素材にバグースカをX召喚することで,リトルナイトや泡影+戦闘or除去でバグースカが除去されたとしても墓地に行ったダークから次のターン展開可能です.

前記事でも申し上げた通り,覇王魔術師は基本的にGに対して突っ張って展開できるデッキではないため,大人しくダークを素材にしたバグースカで止まることを心がけましょう.

深淵に潜む者

深淵は24.01環境において強力なカードです.

現環境においては炎王,蛇眼,粛声など,墓地を活用するデッキが多いため,深淵は刺さります.本構築は深淵の素材候補になる星4モンスターが多いため、採用しています。

また水属性のため,アブソと並べない限りは超融合で喰われづらい点も高評価です.

ただ,墓地を経由しない展開は止められないですし,最近よくメインに採用されている三戦の才も止められないため,基本的にはサベージやマスカレ,ボルテを優先した方がよいと考えます.

深淵を出す時は,相手のデッキが判明してにサベージよりも深淵が刺さると読んだ場合や,覇王門のP効果を最後まで未使用でP召喚後にアストログラフを自力で起動できる場合に余剰リソースで出すイメージですね.

人により採用不採用が分かれるカードなので、今後の環境次第では入れ替え候補です。

ヴァレルロード・S・ドラゴン

汎用の8Sモンスターです.

墓地のLモンスターを装備し,打点を上昇しつつ効果無効能力を得られます.

最終盤面に並ぶ機会は多く,だいたい奇跡を装備して打点4000になりますね.

非常に出しやすく、なんでも無効能力と打点上昇が強力であるため本構築でも採用しています。

特筆すべきは「効果」を「無効にする」という点にあり,

・破壊はしない

という点に注意が必要です.

強力ですが,三戦の才でコントロールを奪取されると相手に無効効果を使われる上に4000打点で殴られてしまうため危険です.

サベージのパーミッション能力をどこに切るかは,プレイヤの腕の見せ所です.

よく考えて撃ちたいですね.

※複数名からのご指摘により、サベージの効果で「カードの発動」も止められる(例えば粛声なる結界や盃満ちる燦幻荘のような、発動時の効果処理を持たない永続魔法罠の「カードの発動」も無効にできる)ことが発覚しました。

誤った情報をお伝えしてしまい、申し訳ありませんでした。

覇王眷竜クリアウィング

「覇王眷竜」モンスターの一体です。S召喚時に相手場のモンスターを全破壊する能力に加え、戦闘を行う相手モンスターを破壊+バーンする効果、墓地から自力で蘇生できる能力を持ちます。

特筆すべきはやはり「覇王眷竜」モンスターである点で、覇王関連のサポートを受けられます。具体的には、ライトの回収+S召喚効果に奇跡のフリーチェーンSS効果を組み合わせて、相手ターンにS召喚+全体除去ができます。

24.01環境では炎王や蛇眼が強いため刺さる局面は限られますが、積極的に1対多交換が狙える点や妥協展開として奇跡+場に☆4闇P+手札or墓地にライト、で止まれる点を重く見て今回採用しています。

ただ人により採用不採用が分かれるカードではあると思いますし、今後の環境次第で入れ替える対象です。

クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴン

8SのGSです。が、本構築ではS召喚することは無いです。

「シンクロ・ドラゴン」名称のため、覇王門のSSのコストに出来ます。

また、確かに本構築では正規召喚不可能ですが、覇王門のコストで墓地に送ったのちスターヴでその能力をコピーすることで、モンスター効果無効+打点上昇が使えるようになります。この能力を活用してニビルケアやリーサルができる点が優秀ですね(もっとも、この方法によるニビルケアは要求値が高いですが)。

「覇王黒龍オッドアイズ・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン」とどちらを採用するか悩ましいですが、

スターヴでコピーした際に強い

リベリオン・エクシーズはステータス上アブソと競合するため採用したとしても出しづらい(アブソを出す機会のほうが多い)

点を重く見て今回クリスタルを採用しています。

覇王眷竜スターヴ・ヴェノム

はい、ご存知魔術師デッキの相棒ですね。

闇属性P2体をリリースしてSSできる覇王眷竜モンスターです。

特筆すべきはその能力、「お互いのフィールド・墓地のモンスター一体と同名カードとして扱い同じ効果を得る」ことが出来ます。文句なしに強力ですね。

またSS条件が緩いのも特徴です、融合魔法やディゾルヴァーを使用せずに、闇属性Pモンスターを2体リリースするだけでSSできます。

しかも、その際になんと裏守備であってもSS素材にできます。ダルマカルマに対する回答になりますね。

本構築ではペンデュラムグラフを時空のみ採用しているため、虹彩の破壊回数が1回でよい(つまり以前までよくプレイされていた、スターヴによるエレクコピーをしなくてよい)関係で以前ほどはスターヴを使うことはなくなりましたが、

クリスタルをコピー→モンスター効果無効+打点上昇でリーサルorライフアド確保可能性を上げられる

レボをコピー→全ブッパして仕切り直しができる

点が強力であるため今回採用しています。

ちなみに、OCGでは無制限カードであるため構築によっては複数枚採用されることもあるカードですが、本構築ではピン採用です。

理由として、飽くまで本構築での話ですが、

ペンデュラムグラフのサーチ回数が減った→スターヴを使う必要がそもそもない

というのがあります。

仮に、スターヴ複数SSした後に目指す盤面として筆頭に挙がるのがタイタニック・ギャラクシーでしょう。(長いので以下「タイギャラ」と呼称します)

タイギャラは素材にLv8二体を要求するため、要求値が高くスターヴまたは8Sを素材にX召喚しなければなりません。

能力は攻撃対象変更と魔法無効であるため、確かに強力なモンスターではあります。

が、星霜を不採用にしている本構築ではスターヴを連打せずともボルテやサベージのみで十分強力な布陣になるため、タイギャラならびにスターヴ2体目の採用は見送りました。

オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴン

ボルテは

SS時に相手の攻撃表示モンスターをバウンスする効果

相手の発動した効果を無効にし破壊する効果

を持ちます。

強制脱出装置のようなバウンス効果だけでなく、フルール・ド・バロネスのような「なんでも無効」能力を有しています。(正確にはバロネスは効果無効破壊なので発動無効破壊のボルテとは違いますが。)

先ほどアブソの項目でもご説明した通り、本構築ではアブソの能力を使って出します。正規召喚ではないのでレボの効果による蘇生はできませんが、☆7二体並べつつアブソを墓地に送りさえすれば出せるため、ディゾルヴァーや融合を採用するよりも圧倒的に要求値が低いです。

特に発動無効効果は言うまでもなく強力なので、最終盤面に並ぶ機会は多いです。三戦の才の採用機会が多いことを考慮すると、十分採用するに足ると考えます。よって本構築でも採用しています。

ただ問題は風属性のため、超融合でウーサと喰われる点には注意が必要ですね。

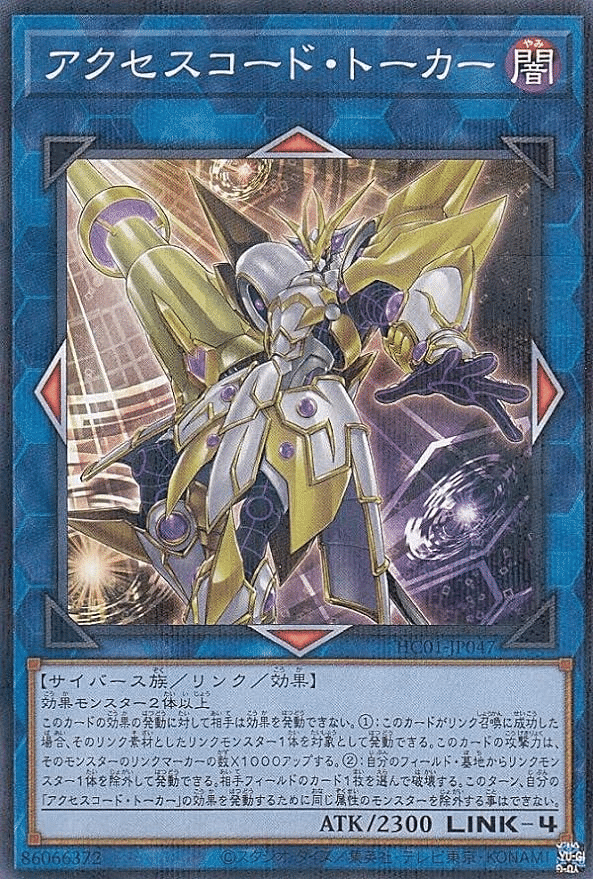

アクセスコード・トーカー

はい、アクセスはだれもが認めるパワカですね。

素材条件の緩さ

打点上昇能力

破壊能力

チェーン出来ない

と、多くの強みを持ちます。

本構築では、最短でアクセスに向かうとしてもエレク+奇跡が墓地に落ちるため、2回破壊効果が使えてさらに奇跡を素材にした場合打点も3000上昇します。

この時の5300という打点は、戦闘によるアドの確保(並大抵のモンスターなら正面から殴り倒せる)ならびにリーサル性能を考えると十分に強力です。

リンクモンスターを活用する本構築では破壊効果が使える機会も多く、Gツッパしてリーサルを狙う際にも有効なので、今回採用しています。

召命の神弓-アポロウーサ

ウーサは、現代のPデッキにはほぼ必須のカードであると考えます。

大きな理由としては次の2つです。

P召喚のアドが伸ばせる

ニビルケアができる

1.について。2017年のルール改定以降、EXデッキからSSするPモンスターは

EXモンスターゾーン

リンクマーカー先

にしか出せなくなりました。

よって、P召喚前にEXモンスターゾーンにウーサを出した場合、本来ならEXデッキからEXモンスターゾーンに1体までしか出せないPモンスターを3体までSSできるようになる、ということです。

ただ、これだけならL3の奇跡も下方向に同様のリンクマーカーを持つため上記のメリットに該当します。(なんなら、アニマで喰われないので奇跡のほうが優秀である、まであります)

ここで、2.の「ニビルケア」の項目が重要になります。

ウーサの強みは、モンスター効果無効を持つ→ニビルケアができるという点にあります。

実際には、ウーサに向かう過程の奇跡着地時ないし奇跡効果によるSS時にニビルを撃たれることが多いでしょうが、それを考慮しても「ウーサを出される→ニビルケアをされる」という意識を相手に持たせているという観点で有効ですし、現実にウーサを出すまでニビルを抱えたまま、というケースも少数ながらあります。

裏目は、相手が泡影とニビルを重ね引きしていた場合に、P召喚後にニビル→ウーサで無効→泡影と撃たれて一網打尽にされるケースですが、正直この場合は割り切りでいいと思います。

上記の2つの観点から、ウーサは採用に足るカードであると判断しています。

ただし、先ほども述べた通りボルテと同じ風属性のため超融合で喰われる点に注意が必要です。

奇跡の魔導剣士(エクシード・ザ・ペンデュラム)

AGOVで登場した、ペンデュラム支援の新規です。

EXからの回収効果

打点パンプ効果

手札・墓地からのSS効果

を持ちます。

EXからの回収効果では、8スケールのカードを回収しスケールを確保するか、アストロを回収してニビルケアルートに入ることが多いです。

パンプ効果はいったん置いておきます。

特筆すべきは、手札墓地からのSS効果はメインフェイズ限定でフリーチェーンであるという点です。

普通に自分のターンで手札墓地からSSしてニビルケアルートに入るだけでなく、相手ターンに覇王門やダークをSSして相手ターン中にサーチしたり、あるいはライトをSSして相手ターン中に覇王クリアをS召喚して全破壊するなどの離れ業も可能です。

この性能から、展開次第では奇跡+何かで止まることも多いです。

ちなみに、奇跡でSSする対象として有効なのはいくつかありますが、多いのは

まだNS、SSしていないダークまたはライト(手札リソースを増やすため)

覇王門のコストで墓地に送った虹彩(墓地回収で手札を減らさない)

アブソの素材になっていた覇王門(相手ターン中にサーチが可能)

あたりが優秀ですね。

ニビルケアや妥協展開に優秀であるため、今回採用しています。

軌跡の魔術師(ビヨンド・ザ・ペンデュラム)

軌跡は、主に

後手の巻き返し

先手でスケールが揃わない場合

に使用します(特に前者)

素材条件が緩く、霊廟から墓地に送ってSSしたダーク+誘発、の組み合わせでも出せます。

同じL2では基本的にはエレクを優先することが多い(ニビルケアと展開の伸び的に考えて)ですが、その汎用除去能力から後手では軌跡を出すことも多いです。

2枚「まで」破壊ではなく、「2枚」破壊なので必ず2枚除去する点に注意が必要です。

また、サーチ効果使用後は

モンスター効果が発動できない(よってGをうららで弾けなくなる)

P効果が無効になる(覇王門や慧眼のP効果はあらかじめ使用する必要がある)

点に注意が必要です。

後手の巻き返しに強い

比較的悪い手札からでもスケールを揃えて展開が可能

である点を重く見て採用しています。

ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム

はい。ほとんどのPデッキで必須のカードです。

「1枚表側カードを破壊して、1枚EXから回収する」「1ドローする」という、至ってシンプルな効果ですが、虹彩の破壊時効果やアストロのSS効果と組み合わせることで絶大なアドが確保できます。

主に、

虹彩の破壊時効果を誘発する

アストロのSS+サーチ効果を誘発する

奇跡に繋げてニビルケアをする

ドロー効果で手札を強化する

といった役割を期待します。

リソースとリンク値が伸ばしやすいため,2枚以上採用も視野ですが,制限カードのため1枚採用です.

I:Pマスカレーナ

マスカレは最終盤面に並ぶことが多いです.

相手ターン中にL召喚し,リトルナイトやウーサに繋げられます.

妨害数を増やす役割に加え,ニビルを貫通する際にも有効です.

というのも,マスカレの素材指定は「リンクモンスター以外のモンスター2体」であり、原始生命態トークンもL素材とできるため、例えばニビルを喰らった後にトークンを素材にマスカレ、加えてアブソを立てておくことで、最低限

リトルナイト+ボルテの2除去+ボルテによる1妨害

を残せます。

L素材指定が緩く、また奇跡で止まる妥協展開で立てても強いので、今回採用しています。

闇属性なのでサベージと超融合で食われやすい点には注意が必要です。

S:Pリトルナイト

リトルナイトはAGOVで覇王新規と同時に登場した新時代のLモンスターです。

L召喚時の汎用除去能力に加え、相手の効果の発動をトリガーとしたエスケープ能力を持ちます。

マスカレと組み合わせるとめっぽう強く、マスカレの処理後になってしまうとはいえ相手ターン中に汎用除去が出来るため強力です。

エスケープ能力を使えば、相手の拮抗から逃げることも可能です。(マスカレの効果はメインフェイズにしか使えない点に注意しましょう)

特筆すべきは、そのLマーカーの向きです。左右に伸びた向きをしており、これを活かしてマスカレでL召喚した返しのターンにL先にP召喚してアドを稼ぎ、アグロプランでリーサルを狙えます。

マスカレーナと非常に相性がいいため、1枚採用です。

もしかすると2枚採用でもいいかもしれませんが、枠が足りないことに加え、

強欲で金満な壺(強金)は不採用

先に立てて誘発ケアすることはない(最短でウーサに向かうにはエレク→奇跡が最善)

であることを考慮し、今回1枚採用としています。

サイドデッキ

PSYフレーム系統

個別に説明するのが手間なので、今回「PSYフレーム系統」と一括して説明します。

PSYフレーム系統は、24.01環境で存在感のあった手札誘発です。

ドライバーを素引きする裏目があるとはいえ、基本的に対面を選ばず撃てるという大きな強みがあります。(神碑対面にγを採用にするかどうか考えるくらいでしょうか)

覇王魔術師の先攻展開が仮に通った場合、高確率で相手は即サレンダーしてきます。したがって、その場合対面のデッキが不明な状態でサイドチェンジをしなければなりません。

このような局面においても、PSYフレーム系統は信頼して採用できるため今回採用に踏み切りました。

γは、霊廟スタートの場合のGを弾けるため2枚以上採用したいところですが制限カードのためピン採用、δは枠の関係と手札被りが弱い(ヴェーラーと違って連発できない)ため2枚採用としています。

太陽CSにおいては、60マドルチェ戦でマストカウンターにδを撃てたのが勝ちに繋がりました。

それ以外でも、カイザーコロシアムや次元の裂け目のような強力な先攻札に対してもδは撃てるので、今回採用するに足ると判断しています。

コズミック・サイクロン

コズサイは24.01環境初期から一定の存在感を示し続けてきたサイドカードです。

ライフコストを要求するためET/ED中では弱くなるという欠点を抱えているものの、

フリーチェーンである

対象を除外する

という強みがあります。

まず、速攻魔法であるため覇王魔術師(ひいてはすべてのPデッキ)の天敵である魔封じに対してもチェーンして使用できます。

また、除外する効果のため神碑の泉+フギンや炎王の孤島+聖域のような破壊耐性を付与できるカードに対しても強く出られます。

神碑対面は時空さえ防衛できれば不利対面ではありませんが、裏を返せば時空にアクセスできない場合、あるいは時空が除外されてしまった場合ほぼ詰みます(そうなった場合でマッチが確定しない場合はサレンダー案件です)。

蛇眼炎王は誰もが認める24.01環境最強デッキであり、初動の要求値が低いためサイド後はしこたま自由枠で後手札を採用しているでしょう。

サイド後に先手を取った際に、メインギミック以外で孤島を除去できるコズサイは蛇眼炎王対面の先攻札として強力に機能します。(もともと時空があるので孤島自体は除去できるのですが、コズサイで孤島が除去できれば時空は別の対象を破壊できます。)

蛇眼炎王は確かに蛇眼サイドで展開も可能ですが、基本は孤島にアクセスし展開を伸ばすことが多いのでこちらの先攻でも孤島はマストカウンターになります。

そのマストカウンターが止められる可能性を上げられる、コズサイは先攻札として採用価値があると考えました。

魔封じによる詰み防止に加え、神碑対面、炎王対面を厚く見るために、今回3積みしています。(対面デッキのサイド後のメタカードをどの程度考慮するのか、難しいところですが)

大嵐

言わずと知れた、汎用魔法罠除去です。

24.01の改訂で制限カードに復帰しました。

主に、

R-ace、神碑、粛声対面のバック除去

炎龍で埋められたスケールの解放

の役割を期待します。

24.01環境上位デッキに位置するR-ace、神碑、粛声はバックが非常に硬いデッキなので、大嵐のような1:n交換を積極的に狙えるカードは十分採用価値があると判断しました。

結果的にフギンで守られたり、ローガーディアンでパーミッションされたとしても、「相手に妨害を確実に1枚は切らせる」という点で十分仕事をするカードです。

加えて、このカードを手札に抱えていた場合、蛇眼系統対面でも相手番中に誘発が撃てるという大きなメリットがあります。

後述しますが、蛇眼系統は下手に誘発を撃つと炎龍でPゾーンを封殺されるという点で非常に厄介な対面です。

ここで、大嵐を抱えておくことで、(相手が魔封じを持っていない限り)Pゾーンを封殺されても解放できることになります。これは非常に大きなメリットです。

上記の理由から、今回採用に踏み切りました。

もし大嵐が準制限だったら2枚採用していたかもしれませんが、羽根は羽根で先攻でも採用しやすい強みがあるので1-1の採用としています。

ハーピィの羽根箒

羽根は大嵐と並んで強力な魔法罠除去です。

大嵐とは異なり、相手盤面のみに干渉するカードです。

つまり炎龍によるPゾーン封鎖の解放はできないわけですが、先述の通りバックが硬いデッキにめっぽう強いことに加え、先攻でも採用できるという強みがあります。

例えば神碑対面を考えた時、こちらの先手で展開して蓋をしたとして(神碑は誘発を最小限に絞っているため展開は通しやすいと思います)、相手はおそらくインスペクトボーダー+永続罠ガン伏せのような返し方をしてくるでしょう(かみ合い次第で泉を張られる可能性もあります)。

このような状況に陥った際に手札に羽根があることで、たとえスタンバイに永続罠をすべて開かれて盤面が壊滅したとしても(ボーダー下でも一応パーミッション能力は使えますが、それを上回られた場合)、フギンを出されない限りセンサーや割拠、御前のような強力な永続罠を無力化したうえで再度展開して巻き返せます。

したがって、神碑のようなデッキの対面を考えた際、先攻でも羽根は採用してよいと考えます。

先手でも後手でもヴァリューのあるカードであるため、今回採用しています。

(神碑見すぎじゃね?と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、24.01環境末期は粛声以外の環境上位デッキに強く出られる神碑のシェアが増えていたため神碑はやや重く見ています。実際、先述の通り覇王魔術師も時空以外で神碑への回答が存在しないため楽に勝てる相手ではないので、神碑を若干強めに意識したサイドにしています。)

異次元グランド

グランドは、24.01環境で強力な先攻札であったと私は考えています。

24.01環境トップデッキには炎王や蛇眼など墓地を大いに活用するデッキが位置しており、次元の裂け目やマクロコスモス、ディメンションアトラクターをはじめとした墓地メタは強い存在感を放っていました。

これらのカードと異なり、グランドは

通常罠(しかもフリーチェーン)である

という大きな強みを持っています。(一応アトラクターもフリーチェーンですが、条件が厳しめです)

そもそもの話、覇王魔術師デッキは霊廟経由でダークヴルムをSSしたり、EXデッキにPカードのリソースを蓄積しつつ(そのためには「Pカードが場から墓地に送られる」必要があります)最後にそれを解放したりと、意外と「墓地に頼る」デッキです。

よって、デッキのコンセプトからしてアトラクターとは思いっきりアンチシナジーであるためこの時点でアトラクターは採用候補から除外します。

次に裂け目とマクロですが、本構築では時空+サベージの装備カード+Pカード2枚で既に4枚の魔法罠ゾーンを使用しており、永続ですと魔法罠ゾーンを自分から封鎖してしまうため使い勝手が悪いです。

しかも場に残るということで、3ターン目にリーサルを狙いに行く際の展開の妨げになります。

したがって、これらの課題をクリアし、「相手ターンのみ縛る」という強みを持ったグランドは24.01環境において非常に強力に機能する先攻札です。

しかも、手札事故や相手の妨害によって展開できなかった場合でも使えるカードです。対面によってはグランドでターンスキップして、次のターン再展開+逆転を狙える可能性は十分あります。

ただし、粛声対面では祈りで除外ゾーンから回収できることに加えロー通常の択があるので致命打になりません。

また、天盃はそもそもメインにアトラクターを採用するレベルで墓地メタに強く、アトラクター下でもパイドラ+開門で27100ダメージを捻出できるため、致命打にはなりません。

(神碑はもうお察しですね。)

したがって、致命打にならない対面も多いため、どの対面の先攻札として採用するかは慎重に検討すべきです。

拮抗勝負

言わずと知れた、最強クラスの巻き返し札です。

バトルフェイズ終了時に、自分の場にカードが存在しなければ手札から発動できる通常罠です。

炎王や蛇眼系統にはあまり刺さりがよくない(というか、Pゾーン封殺されたらそもそも撃たせてすらもらえない)ですが、R-ace対面、神碑対面、粛声対面で強いカードです。特に神碑には魔宮の賄賂以外に拮抗への回答が存在しないため、強力なカードです。

他にも、天盃やセンチュリオンの先攻プランとして強力なカイザーコロシアムもこのカード1枚で突破できるため、拮抗は採用するに足ると判断しました。

名称ターン1がなく手札に被っても連打できることに加え、1:n交換を狙いやすいカードのため3枚採用しています。

構築に関する総括(初級)

本構築を「覇王型」覇王魔術師と私は解釈しています(私が勝手にそう呼んでるだけです。有識者が見ると違うかもしれません)。

以前にもお話しましたが、具体的には慧眼、虹彩、覇王門、ドクロ以外の魔術師ギミックを削り、入れ替わりに光翼やライト、レボの採用枚数を増やすことで、「継続戦闘能力をやや犠牲にした代わりに初動の安定感と自由枠(要は誘発スロット)を手に入れた」デッキであると言えます。

これにともない、従来「展開のできるミッドレンジ」と評価されていた魔術師ではありますが、手札にリソースが残りづらくなったためやや「オールイン・コンボ」に近くなった印象です。

霊廟、覇王門、ダーク、ライト、光翼、レボなどの覇王ギミックは、Pデッキの2枚初動としては最高クラスの安定感を誇ります。(後述する覇王幻奏/幻奏覇王プランではついに1枚初動に到達してしまいましたが)

初動の安定感を最大限活かしながら、自由枠・誘発スロットと両立しています。

24.01環境のトップデッキたちは、蛇眼炎王や粛声をはじめとして基本的に先攻が非常に強力で先述の通り相手にフル展開されたら覇王魔術師のメインギミックから巻き返すのはほぼ不可能です。したがって、いかに誘発を投げて止めるか、というゲームになります。

本構築は誘発スロットを多く割くことで、メイン戦の後手でも戦えるよう仕上げました。

ただ、24.04環境を迎えた今当時の自分の構築を冷静に振り返ってみると、

粛声・天盃対面の先手どうするの?

炎王・蛇眼対面の後手どうするの?

どんだけ神碑意識してるの?

とツッコミたくなりますね。太陽CSで勝てたのは炎王・蛇眼や天盃に当たらなかったのも大きかったかもしれません。

とはいえ、優勝できるだけのポテンシャルを持ったデッキとは言ってもいいのかなと考えたので、今回こうして筆をとった次第です。

本記事最後に、24.01環境最終盤で構築がどう変化したかについてもお話します。

その他、相性のいいカードならびに派生プラン(初級~上級)

この項目では、本構築では採用していないものの、選択肢として有効なプランを列挙しています。

「魔術師」周辺カード(魔術師型プラン)

クロノ、調弦、賤竜、紫毒、黒牙、天空、星刻、星霜etc…「魔術師」と聞いて想像するのはこの顔ぶれでしょう。従来のEM魔術師の延長線上にあるプランです。

強み:

とにかくリソースゲームに強いデッキであると考えています。まさに「展開のできるミッドレンジ」であるわけです。

一度展開が通ってしまえば、

紫毒+時空のコンボないし星刻の効果による2枚除去

調弦によるアドの確保

星霜による後続のサーチ

黒牙による蘇生

慧眼のP効果繰り返しによるサーチとデッキ圧縮(覇王門から張り替わった零をエレクで破壊して慧眼を張りなおす…などの離れ業も可能)

スターヴ2積み+エレクコピー+アストロ連打によるサーチと展開

パッと思いつくだけでも上記の動きができ、まずリソースが枯渇しません。魔術師特有のミッドレンジ要素を強く使いたいなら魔術師型がいいでしょう。

弱み:

惜しむらくは、先述の通り自由枠が少ない点と初動の安定感にやや欠ける点です。

従来型のEM魔術師と同様に、非Pカードを入れるとノイズになりやすいため、誘発の枠が少なくデッキ枚数も膨れる傾向にあります。

加えて、光翼の採用枚数を絞っているため、自力でSS可能な覇王門のサーチがしづらく、P前エレクにやや向かいづらくなっています。

繰り返しになりますが、私は

自由枠の多さ(メイン戦後手での誘発枠、指名者のような先攻札の枠)

初動の安定感

を優先しているので、魔術師型は没としました。

また余談ですが、展開がEXデッキや墓地を経由することに加え紫毒や黒牙のP効果などとれる選択肢が多いためプレイ難度が非常に高いです(実際、私はMDのEM魔術師で挫折しました)。

魔術師型を強く扱えるようになるには根気が必要だと思います。

「覇王」周辺カード(ズァーク採用プラン)

ズァーク採用型は、覇王の新規である「覇王天龍の魂(以下天龍)」、および「覇王龍ズァーク(以下ズァーク)」、さらにP・融合・S・X各ドラゴンを採用したプランです。

強み:

Gへの止まりどころが多い(最悪覇王門SS+天龍サーチで止まれる)

リトルナイト、時空以外で相手盤面に干渉可能

弱み:

コストを要求するため、ズァーク着地の制御に難渋(盤面に25魔法使いを維持する必要)

ニビルケアが困難→覇王門SSで止まれる点を考慮するとニビルケアは十分しやすいですね。枠を圧迫する(EXは融合SXで3枠、メインは天龍とPで2枠圧迫)

といった特徴を持ちます。

ズァークの全破壊は言うまでもなく強力な効果ですが、個人的に

EXが圧迫され、覇王クリアやサベージなどのGSが採用しづらくなる

覇王門のサーチは貴重(ライトか光翼をサーチするのが王道)

という2点を重く見て、ズァーク採用は見送りました。

ただ、単に私の構築思想や好みには合わないだけであって、ズァーク自体非常に強力な型であると考えます。

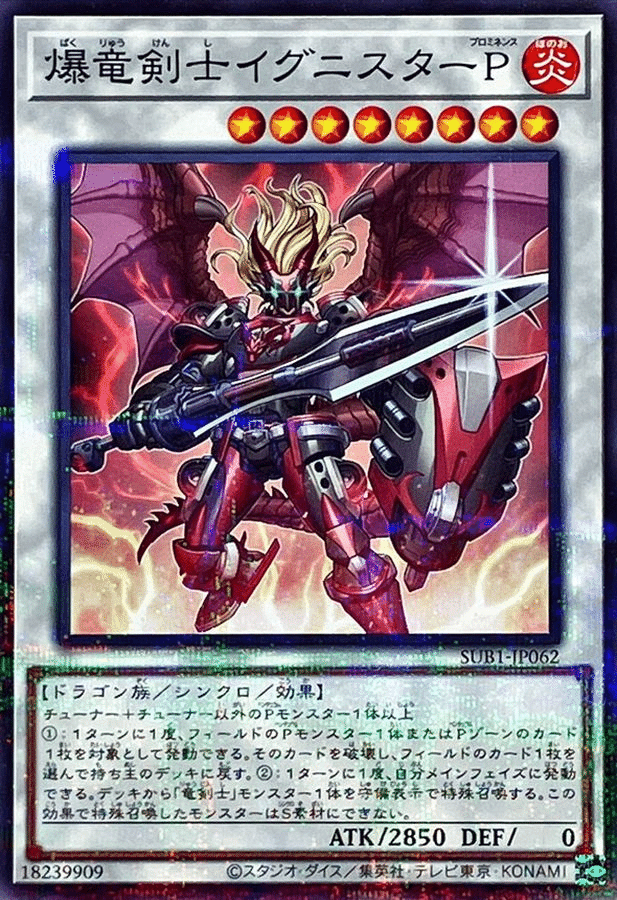

魔法族の里、竜剣士マジェスティP、爆竜剣士イグニスターP(里プラン)

里プランは、先述の2つのプランと比較して小規模な変更で済むプランです。

具体的には、先攻札として里/マジェスティ、先手および後手札としてイグニスターを採用し、先攻で里ロックを仕掛けるプランです。

強み:

里ロックは非常に強力で、特に神碑のような魔法を連打する(しかもメインギミックに里への解答がない)デッキにはクリーンヒットします。

加えて、イグニスターの「対象をとらないデッキバウンス」能力によって、後手からの巻き返しにも寄与します。

弱み:

一見して強そうに見えるプランであり、実際に私も以前採用していたことがありますが、このプランには欠点があります。

先攻8Sの権利をイグニスターに割いてしまう→サベージが出しづらくなる

展開が完全に通った場合でないと使えない(先述の通り、グランドであれば展開できなくても使える)

といった点です。

要求値が低く、使い勝手のよいグランドを優先して先攻プランにpickした結果、里プランは没になりました。

「幻奏」カード(覇王幻奏/幻奏覇王プラン)

はい、おそらく本記事を読んでいる皆さんが一番気になっているのは覇王幻奏/幻奏覇王プランではないでしょうか。(長いので以降「幻奏プラン」と統一します)

24.04環境でも、太陽CS、NextPlay杯で結果を残していますね。

既に幻奏プランの文献が複数提供されていますが、本記事では覇王魔術師使い視点で考察します。

ちなみに、覇王幻奏/幻奏覇王についてはこちらの記事が参考になると思います。さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

幻奏プランは、慧眼、虹彩、ドクロ、時空に代表される魔術師パーツを全て不採用とした構築です。(魔術師使いからしたらこれらを不採用にするのは信じがたいことかもしれませんが)

残っている「魔術師」名称は覇王門と軌跡くらいです。よって、ほぼ完全に「覇王魔術師」から逸脱している構築です。

本プランの特徴について述べます。

強み

1枚初動がある(最強です。まさに新時代のペンデュラム。)

自由枠が覇王型覇王魔術師よりさらに多い(うらら、G、泡影、ヴェーラーフルに積んでも40構築に収まるようになりました)

ニビルケアがしやすくなった(バッハの墓地効果があるので、バッハ盤面に維持すればニビルケアが自然にできます)

弱み(こうして整理すると存外に弱みが少ないですね)

展開によってはG相手に止まりづらい

(オスティナート初動の場合、バッハ+ルフラン+ルフラン+バグースカで最短でも4ドローさせることになるため)→ただオスティナート初動の場合は、無理にバグースカに行かずにリトルナイトを出すことも多いです。極論オスティナート1枚以外は全て上振れなので、誘発を引けていればそれが妨害として機能します。よってこれは致命的な弱点ではないです。覇王門のSS効果再利用できない(虹彩が不採用のため)→継続戦闘力が若干低下か。ただし、展開方法によっては覇王門のSS効果自体1ターン目にはそもそも使用しないため、そこまで致命的ではないかも。

時空が使えない(重要)→アストロの再利用が難しく、泉や孤島の除去がマスカレ+リトルナイト以外では困難に。つまりリソース確保力が落ちたことに加え、メインギミックで相手盤面に干渉しづらくなった。

慧眼がないため、上スケールにアクセスしづらくスケール事故のリスクがある。→と思いきや意外とそうでもない。上スケールであるクープレおよびそれにアクセスできるルフラン、さらにライトとそれをサーチ可能な光翼、また覇王門がSSできれば実質ライトがついてくるので、スケールは存外に揃いやすいです。

幻奏プランは、一言で言えば「覇王型覇王魔術師よりさらに継続戦闘とリソース確保、相手盤面干渉を犠牲にし、さらに初動の安定感を高めた」構築と言えます。

魔術師パーツは初動に寄与しづらいので、入れ替えで1枚初動になるルフラン+オスティナートをフル採用しています。

誰が見ても明らかですが、Pデッキで1枚初動を作り出すのはまさに革命です。(スケールをそろえる必要がある性質上、Pデッキは2枚初動が基本だったため)

1枚初動があるということは、その初動の1枚以外の4枚は極論すべて上振れとみなせるため、妨害に対する貫通力と最終盤面の堅牢性が飛躍的に向上します。

幻奏ギミック初動が追加されたことで覇王ギミックを薄くしても初動が確保できるようになり、自由枠の捻出とデッキ枚数の圧縮が同時に実現されました。

その結果、40構築にしても(メインパーツを削らずに)うらら、G、泡影、ヴェーラーがフル採用できるようになったのは冗談抜きで大革命です。

初動を安定させつつ、Gを弾くためのうらら・指名者、貫通力の高いアストロ素引きの確率が高められるのは、非常に強力です。

しかも、従来覇王門のP効果を温存しなければできなかったニビルケアが、オスティナートで出したバッハを盤面に維持するだけで簡単にできるようになりました。(バッハ墓地効果で出したルフランorクープレ+トークン素材にマスカレ出すだけでも強い)

…と、一見すると幻奏プランは非の打ちどころがない最強プランのように思えます…が。

一方で、覇王型覇王魔術師のほうが勝っている点もあります。

特に、時空の存在が大きいです。

幻奏プランでは時空を失ったことで相手盤面に干渉する手段が限られたため、サイドデッキに相手盤面干渉系のカードをねじ込む必要が生じた点については、覇王魔術師の方がサイド枠的に有利である印象です。

加えて、覇王魔術師であれば虹彩破壊→時空サーチ、で展開を止める択も生まれるためG受けが相対的に良い、という強みがあります。

さらに、幻奏プランではバッハの2枠を要求するのに対し、覇王魔術師ではその枠を自由枠として扱えるため、深淵や覇王クリア、スターヴ、イグニスター、バロネスなどを環境に合わせて柔軟にpickして戦えるのも大きなメリットです。

慧眼が使える→覇王門以外でアストロを起動できるのも覇王魔術師の強みだと考えます。

したがって、確かに幻奏プランのほうが安定感では上ですが、

覇王魔術師は環境・対面次第で幻奏プランと相互互換になりうる

と考えます。特に、時空が強く使える神碑、炎王対面では覇王魔術師に分があると考えます。

※この節書くのむっちゃ苦労しました、相談に乗っていただいた影武者さん、まるふさん、べすらいむさん、ありがとうございました。

覇王幻奏も非常に強力なデッキですし、24.01環境においては覇王魔術師と甲乙つけがたかったですが、今回は純粋な練度と好みから覇王型覇王魔術師を使用しました(ぶっちゃけ、正直に言うと太陽CS当日にそこまで深く覇王幻奏について考察していなかったです)が、今後の環境の変遷次第で覇王幻奏を使ってみる可能性はありますね。

24.01環境上位デッキ各対面の考え方およびサイドチェンジ(初級~上級)

ここからは、具体的に各対面の考え方とサイドチェンジについて解説していきます。

共通(対面不明の場合)

対面不明の場合の後手サイドチェンジについて述べておきます。

サイド後後手(対面不明の場合):

out:抹殺1、光翼2、霊廟1、ライト1、虹彩1、墓穴2

in:γ1、δ2、ドライバー1、コズサイ2、拮抗2

基本的に、メインギミックの強さで巻き返しに行くよりもサイド後のパワカをたたきつけて巻き返す(ないし展開を止める)方針です。

抹殺はミラー以外後手では仕事しないのでout。

光翼は覇王門でのサーチが効くため、1でもなんとか回る。巻き返し優先

霊廟は(墓地メタ喰らわない限り)最強の初動のため、2は残しておきたい。

ライトは1でも回せるためout。

虹彩も、時空サーチ以外の役割が薄いため1out。ただしエレクの破壊対象として有効で、スターヴの素材にもなるため2は残す。

墓穴は対面不明の場合は不採用。後手で役割を持てない可能性も高いため。(それよりも相手番中に相手盤面に干渉でき、基本どの対面でも腐りにくいPSYフレーム系統が優先)

拮抗は基本は対面を選ばず撃て、コズサイもサイド後の先行札を止められるので採用。

サイド後の先手で対面が不明のケースはレア(多分天盃相手に即サレされるとか)なので、割愛。

蛇眼炎王

誰もが認める24.01環境トップデッキです。

初動の安定感と先攻の妨害数、後手の貫通力を併せ持つ強豪。

メイン戦先手:

展開が通れば勝てる相手ではあると思います。

特に、時空を構えている場合、孤島を時空で確実に除去できるので、素引き以外でガルドニクスまでたどり着かれる可能性は低いです。

篝火のような、1枚で爆アドが稼げるカードはできればサベージあたりで止めたいところ。

自由枠でメインから三戦を採用している可能性もあり、またボルテは炎王系統に刺さりが悪いので、ボルテはなるべく温存した方がいいと思います。

また、可能性があるとしたらキリンのフリーチェーンSSですね。

特に、キリンでキリンを破壊してキリンの墓地効果使用→ガネーシャ着地してきたり、キリンSS時の破壊をトリガーにポニクスやガルドを着地されると厄介です。

残念ながらこちらのメインギミックでキリンSSを止める方法はないため、貫通して展開できるかどうかはかみ合い次第でしょう。

ただ、キリンSSにチェーンしてGを撃てば、最低でもキリン着地による1ドロー、相手の展開次第ではガルドSSとキリン墓地効果も加わるため3ドローできます。

こちらの先手でキリンSS効果を使われたらGは切っていいかもしれません。

メイン戦後手:

蛇眼系統なので、手札誘発を安易に切らないようにしましょう。

撃つとしても、エクセルに泡影、あたりにするのがいいです。

炎龍の埋める効果使用後であれば、うらら、Gは切ってOKです。タイミングが重要。

場合によって、自分の手番までGを温存することも視野に入れましょう。(炎王はこちらのターンでも展開してくるので、G温存もいい選択だと思います)

また、ニビルを運よく引いていた場合は孤島にチェーンして撃てば、手札に炎抱えていない場合ガルドの着地を止められることになるので有効です。

サイド後先手:

out:泡影2、G2

in:グランド3、コズサイ1

抹殺の除外対象として有効なので、ヴェーラー、うさぎ、ニビルはすべてピン採用です。単純に、手札に抱えておく妨害としても強いです。

初動は減らさず、誘発のみ削りましょう。

泡影は魔法罠ゾーンを圧迫するため、抹殺用にピン残しでいいと考えます。

Gも、相手ターン中にドローして強い札が少ないのでピンまで落としています。

グランドは、手札に被るリスクを考慮してでも蛇眼炎王対面にクリティカルに刺さるカードなので、3採用しています。

コズサイは、グランドと被って魔法罠ゾーン圧迫するリスクを抱えてはいますがマストカウンターの孤島にぶつけられると強いためピン採用しています。

サイド後後手:

out:抹殺1、光翼2、霊廟1、ライト1、虹彩1、うさぎ1

in:コズサイ2、大嵐1、γ1、δ2、ドライバー1

炎王対面なら墓穴は残します。咎姫、ガルドを除外すれば大幅に先攻妨害を弱体化できるからです。

逆に、うさぎは落とします。先述の通り、炎王には全くと言っていいほどうさぎは刺さりません。

24.01環境末期では炎王のサイドプランは魔封じよりも通告が多数派のため、大嵐は使える局面が多いと思います。炎龍の封殺も解除できるため、必須と考えます。聖域による妨害を削れる点もGood.ただ、サイド後のメタカードは基本的に素引きが前提のカードが多いためそこまで過度に警戒はしなくてもいいかもしれません。

ドライバー素引きの裏目があり、泡影とかみ合いが悪いとはいえ、エクセル→炎龍の変身を止められるγや篝火、聖域が止められるδが強いので採用しています。PSYフレーム系統は、ドライバーのみ素引きする裏目を避けるために基本はフルセットで採用できるといいですね。

蛇眼炎王の場合、エクセルに変身さえされなければ炎龍にはたどり着かれづらいので、「エクセルに変身させない」というのを念頭に置いて立ち回りましょう。

コズサイは、孤島の除去→強制効果発動を狙えるため後手でも採用しています。

純蛇眼

蛇眼炎王と並び、24.01環境最強クラスのデッキです。

炎王と違い、孤島のような明確な弱点がない上に、オーク・ワイトバーチを採用しており炎龍にたどり着きやすいため、正直不利対面です。

メイン戦先手:

炎王同様、展開が通れば比較的勝てる相手だと思います。

エクセルや篝火など、1枚で大量のアドを稼ぐカードに確実に妨害を切りましょう。

時空は、ディアベルでセットした原罪か、蛇眼神殿に切りましょう。

原罪の初動としての強さは言わずもがな、蛇眼神殿も大炎魔が登場した今展開が伸びるカードであり、残すと非常に厄介なため発動時の効果処理成立前に除去するのがベスト(ボルテか時空)です。

炎王同様に、自由枠で三戦をメイン採用している可能性が高いため、できればケアした動きをできるのが理想です。

メイン戦後手:

炎王同様、誘発を埋められないように立ち回りましょう。

炎王対面では、エクセルの変身にうららを撃つのがある程度有効でしたが、純蛇眼対面はオーク・ワイトバーチがいるため共通能力で変身されるのでエクセルの変身にはうらら温存した方がいいと思います。

基本、エクセルに泡影がテッパンです。(ヴェーラーは待った方がよい)

ニビルを運よく引けたら、炎龍出る前にニビル撃つことで展開の弱体化を図ります。炎龍出た後だとリソース残るので厳しいです。

また、うさぎは大炎魔あたりに撃つのが丸く、あるいはセレーネを採用している場合はセレーネに撃つと1:3交換がとれるのでセレーネに撃つとよいでしょう。

サイド後先手

out:泡影2、G2

in:グランド3、コズサイ1

炎王と同様の対策が有効です。

とにかく墓地を多用するので、グランド開けばまず黙り込むはずです。

ただ、グランド下であっても永続魔法扱いの蛇眼はディアベルのコストで墓地に送れるので、注意が必要です。

また、コズサイは神殿や、ディアベルスタートの場合の原罪にぶつけると効果的です。

特に、純蛇眼はディアベルスターの採用枚数が多い傾向にあるので、原罪セットから動いてくる確率は比較的高いです。確実に原罪は狩りましょう。

ニビル、うさぎ、ヴェーラーは抹殺用兼持ってたら強い札としてカウントしています。

サイド後後手

out:抹殺1、光翼1、霊廟1、ライト1、虹彩1

in:γ1、δ2、ドライバー1、大嵐1

炎王対面とだいたい考え方は同じですが、先述の通り蛇眼は孤島のような明確なウィークポイントを持ちません。よってコズサイは不採用としています。

大嵐は先述の通り炎龍による封殺を解除しつつ、ついでにサイド後のメタカードも除去できるため採用しています。蛇眼にはサモンリミッターなどが採用されているのをよく見ますね。

拮抗は、純蛇眼の場合リソースが墓地と盤面に残りやすいのでクリーンヒットしないため蛇眼対面では不採用としています。

神碑

神碑は、LO(ライブラリーアウト、デッキ切れ)を狙いに行く置物ロック系コントロールデッキです。

現代遊戯王では異端の存在ですが、神碑使いはメタ読みの精度がよく絶妙なカードのpickで環境に切り込んできます。

個人的に、神碑使いは非常に上手い人が多い印象です。(コントロールデッキは環境を理解していないと扱えないため)

ルーン対面は対戦時間が間延びする傾向にあるため、詰んだと思ったら早めに見切りをつけてサレンダーするのが定石です。

メイン戦先攻:

神碑はその構築上、誘発を積むとノイズになりやすいデッキであるため先攻展開中に誘発が飛んでくることは少ないと思います。

ただ、展開が通ったとしても、センサー万別や群雄割拠、スキルドレインなどの強力な永続系を開かれることでリーサルは遠のきます。

先述の通りリーサルが不可能だと感じたら、早めに勝負をたたみましょう。次に行った方がいいです。

また、神碑対面では繰り返し述べている通り時空が生命線です。

継続的にアドを取り続ける神碑の泉をはじめとした置物を時空で除去します。

メイン戦後攻:

正直、いくら時空があるとはいえメイン戦の後手で神碑相手に勝つのは困難です。

覇王魔術師はメインデッキは魔法使いとドラゴンが中心である一方、EXデッキの種族はほぼバラバラであるため、群雄割拠、センサー万別、さらにはスキルドレインなどを開かれるとまともに展開できなくなります。

展開ができないということは、時空素引きか虹彩の特攻以外で時空にアクセスできないということです。これは厳しい。(しかもシンクロゾーンで特攻すらさせてくれない可能性が高い)

今後、神碑やR-aceが環境トップにいるようであれば羽根のメイン採用も視野ですが、現在そこまでは考えていません。

神碑対面にメイン戦で後手を引いたら、正直割り切ってもいいのかなと感じます。

サイド後先

Out:ニビル1、ヴェーラー1、G2

In:コズサイ3、羽根1

ニビル、ヴェーラー、Gは神碑対面ではまず使い物にならないためOut。(抹殺のため「だけ」に入れるのはあまりにも非効率すぎるため)

ただそれを考慮してもGだけは抹殺で弾かないとゲームが始まらないためピン残ししています。いくら神碑でも、サイド後はG採用可能性十分あるので。

泡影は、ボーダーの無力化に使えるためすべて残しています。

泉を消し飛ばすためのコズサイをフル投入、また先述の通り、先攻でも3ターン目で永続を消し飛ばすための羽根を採用しています。

コズサイ3羽根1もあれば、神碑対面とはいえまず負けないと思います。

サイド後後攻

Out:墓穴2、抹殺1、ニビル1、ヴェーラー1、G3、ライト1、霊廟1、光翼1

In:δ2、ドライバー1,コズサイ3、大嵐1、羽根1、拮抗3

神碑対面では通常の後手サイチェンと大きく異なります。

まず、他の大半の対面で有効なGやヴェーラーは全て抜けます。

神碑対面の後手は、相手に誘発を撃たれてターンスキップされるよりも永続で詰むことの方が問題なので、指名者は捨てて全力で捲り札を採用します。

泉や神碑魔法を止められるδとドライバーはフル採用です。

コズサイも、泉を飛ばさないとゲームが始まらないため3積み必須です.

羽根大嵐も説明不要ですね(フギンで守られる可能性はありますが).

先述の通り,神碑は賄賂以外で拮抗への回答を持たないため拮抗は有効です.

ちなみに,虹彩は時空にアクセスできるカードのためサイド後でも3積み必須です.

本構築は神碑対面を強く意識したサイドなので,後手であってもサイド後であれば勝てる可能性は高いです.

粛声

粛声も,24.01環境で非常に強い存在感を放ったデッキですね.

23年のYCSJ名古屋でベスト16に入ったのを皮切りに使用者が増えた印象です.

先攻の盤面が硬く,ローガーディアンによる発動無効とサウラヴィスによるSS無効能力,さらに威光による破壊能力が強力です.

メイン戦先手

粛声は,炎王や蛇眼と比較するとメインでの後手の巻き返し能力に乏しいデッキなので,メイン戦で先攻がとれれば勝ちやすいです.

ただ,構築によってはメインにニビルが積まれている可能性もあるので,対面不明でもニビルケア可能ならニビルケアできるといいですね.

時空は,結界の起動効果にチェーンして結界に撃ちましょう.これにより手札に結界が被っていたとしても効果が使えなくなるから,ですね.

他には,ウーサを出している場合はアニマを出してくる可能性もあるので,アニマに当てるのもいい選択だと思います.ただモンスターに時空を撃つとサウラヴィスで守られる可能性があるので難しいところ.

サフィラ,下準備,神巫など,1枚でアドを稼ぐカードには妨害を切りたいところですね.特に,ロー初動や神巫初動であればボルテ切っていいと思います.

ローガーディアンに一度着地されると,ローガーディアンを除去しても祈りの墓地効果で後続が出されてしまうので,そもそもローガーディアンを出させないプレイをするのが定石です.

メイン戦後手

正直だいぶキツいです.

確かに,うららを結界かサフィラ,下準備,また構築によっては天底に当てれば展開は弱体化しますし運が良ければ展開が止まってくれるでしょうが,粛声は誘発への貫通力が高いのであまり期待できません.特にサフィラにうららを撃った場合,確かに儀式モンスターのサーチはできませんがサフィラが墓地に行ってしまうので,いつでも儀式召喚できる態勢になってしまいます.

Gも,ローガーディアン+ローの2SSで止まれるのでそこまで強くありません.

粛声対面では24.01環境で大流行した無効系誘発が,展開によってはローガーディアンSS時にしか撃てないためクリーンヒットしません.

うさぎもピン採用なので,引けたら迷わず結界に撃つでしょうが引ける確率はそう高くありません.

メインギミック同士の勝負でも不利で,ローガーディアンは効果無効破壊なので覇王門のP効果やドクロのNS効果を止められるとだいぶ厳しいですし,何よりP召喚にサウラヴィスのSS無効をぶつけられるとほぼ詰みます.

本構築で粛声対面でメイン戦後手とってしまった場合,特に相手の展開が止まらなかった場合は基本的には諦めて即サレするのが定石だと思います.

(余談ですが,太陽CSでは知人に当たったので私のデッキはバレているので即サレせずに粘りました.が,案の定負けました.やはり粛声の先攻盤面は硬いです.)

サイド後先手:

Out:泡影2,G2,ニビル1

In:グランド2、コズサイ3

粛声対面でニビルが効かないのは自明です。よって不採用。

粛声はグランドを踏み越えられるデッキではありますが、サフィラの墓地効果が使えなくなり、ローも除外されるため多少のダメージはあります。よって2採用。

コズサイは、結界を確実に除去するために必要なので3採用です。コズサイを結界に当てられれば、時空が温存できることになるので強いです。

Gも抜いていいかもしれませんが、他に採用に足るカードもなく、最低でも2ドローはできるカードですし、抹殺でGが弾けないと困るので採用しています。

サイド後は相手が拮抗を採用している可能性があるので、ボルテかサベージのうち一体以上が立つと安心です。

サイド後後手

Out:虹彩1、ライト1、ニビル1、霊廟1、光翼2、墓穴2、抹殺1

In:大嵐1、羽根1、拮抗2、γ1、δ2、ドライバー1

後手から墓穴で除外したいカードがないので墓穴はOut。

粛声はローガーディアンとサウラヴィスによる妨害もさることながらとにかくバックが硬く、

祝福による儀式召喚(しかも戦闘耐性つき)

結界による対象耐性

威光による汎用除去

いずれも厄介極まりないため、これらを除去できる羽根と大嵐の採用はマストです。

拮抗は、サイド後の宣告とローガーディアンによるパーミッション以外では粛声に解答がないため採用です。

2枚目以降の拮抗や羽根大嵐と重ね引きしていることでより通りやすくなりますが、PSYフレーム系統のフルセット採用を優先し2積みとしています。

そもそも結界がある状態では儀式体しか殴れなくなり戦闘による状況打開が困難なため、拮抗のデメリットがあまり気になりません。

ついでに、拮抗は相手プレイヤーに作用する効果であり「相手によって場を離れた」扱いにならないため、祈りの墓地効果も起動しません。

粛声対面での拮抗は意外とヴァリューが高いと考えています。

拮抗が通れば、あとはサウラヴィスさえいないか無力化できていればこちらが展開できます。

祝福の戦闘耐性が強力であり、サウラヴィスは祝福で出す前提で手札に抱えていることも多いため、そもそもサウラヴィスがいない状態も十分考えられます。

こちらが展開して蓋をすれば、後手でも十分勝算はあります。

粛声は蛇眼系統と違って、誘発を撃ってもこちらが一方的に不利になることはありません。よってPSYフレーム系統はフルセットで採用しています。

神巫初動やロー初動にはγがとにかく刺さりますし、δは結界や下準備などのパワカも相手番中に止められます。

相手にリソースを広げさせない点で、PSYフレーム系統は強力な選択肢です。

R-ACE

R-ACEは23.10環境で覇権を握ったデッキです。

24.01の改訂でキーカードのEMERGENCY!が制限になり、それ以前からエアホイスターも準制限になっていますが、24.01環境では篝火と罪宝ギミックが全て健在であり安定して存在感を放ち続けているデッキです。

タービュランスによる4枚セットがとにかく脅威ですね。これを通してしまうと巻き返すのは困難を極めます。特にトナメやスイスの上位卓で対面するR-ACE使いはCONTAINとEXTINGUISHによる妨害の精度がいいため、ガン伏せされて後手から巻き返すのは厳しいです。タービュランスが通ったら即サレしてもいいかもしれません。

加えて、ヘッドクォーターによるリソース回収能力・召喚権追加・打点上昇、ファイアエンジン・ファイアアタッカーによる展開とリソース確保などメインギミックの時点で強力なカードが多く、全体的に打点も高いため戦闘でも優位に立たれやすいです。さらに、これに加えて篝火と罪宝ギミックも入るので、安定感があり強力なデッキです。自由枠も多く、超融合をメインから採用しているケースも散見されます。

メイン戦先手:

これまでの(神碑以外の)対面同様、先攻展開が通ればほぼ勝てると思いますが、懸念点としてはR-ACEは蛇眼や神碑と違って相手ターンでも動きやすいデッキであるということです。

具体的には、エアホイスターやインパルスの誘発効果でファイアエンジン・ファイアアタッカーが着地して展開してきたり、プリベンターが着地してこちらの展開を妨害してきたりします。非常にやりづらい。

この関係で、先攻でも軌跡による破壊プランをとる可能性があります。

R-ACEは炎王と違い、破壊時の誘発効果を持たないため、軌跡による巻き返しが有効な対面です。初回のL召喚前に相手が展開してきた場合は、軌跡による破壊を検討してもいいと思います。相手の盤面にリソースが残ったままだと、返しのターンでサロスやリトルナイトを出される可能性が高まるため、とにかく盤面にリソースを残さないのが重要です。裏目はメインからニビルを採用している場合でしょうが、R-ACEのメインにニビルが採用される可能性は低いためそこまで過剰に警戒しなくていいと思います。

また、インパルスやエアホイスターの誘発効果を使ってきたらチェーンしてGを撃つのも有効です。

インパルスからファイアエンジン経由でエアホイスターをSSする場合は最低でも2ドローできますし、そうでなくても最低でも1ドローができます。

自分の手番に使うGは、Gでドローしたカードをすぐに使用できるため非常に強力です。選択肢として考えておいていいと思います。

メイン戦後手:

蛇眼系統と違って、誘発を切っても埋められるリスクがないのが救いですね。(たまに蛇眼採用型のR-ACEも見ますが)

とにかくタービュランスに着地させない、タービュランスによるガン伏せをさせないことを意識して立ち回りましょう。

具体的には、悠長にタービュランス着地まで妨害を待たずに、エアホイスター初動やハイドラント初動には即うららや泡影、ヴェーラーを切ってよいと思います。24.01環境ではEMERGENCYが制限であり、素引きEMERGENCYでエスケープされる可能性は大幅に低下したため、無効系が通りやすくなったのは救いですね。

一度タービュランスに着地されてしまうと、咎姫やRESCUEで蘇生したり、プリベンターで除外から戻ってきたりと、あらゆる手段でタービュランスを盤面に維持しようとしてきます。しかも多くの場合、リトルナイトとタービュランスを同時に立てることで

着地時無効系→咎姫に繋げる

効果にチェーン無効系→リトルナイトで逃げる

といった具合に無効系をケアされてしまいます。

このような観点から、そもそもタービュランスを着地させてはいけないと断言できます。

ただ、じゃあ着地した場合は詰みなのかというとそうとも限りません。

例えば、相手が既にEMERGENCYを使用した後で、なおかつリトルナイトが立っていないような盤面においては、タービュランスにチェーンして無効系は通ります。(もっとも、この時点まで無効系が手札に残っているかは疑問ですが…)

相手のケアルートや残りのリソースを読み切ったうえで、妨害を切れるのが理想です。

サイド後先手:

Out:G2、泡影2

In:羽根1、グランド3

Gと泡影が2ずつOutなのはここまで読んでいただいた皆さんには説明不要と思います。先攻ではヴァリューが下がるためフル採用は必要なく、ただ抹殺で除外する対象として0にはできないため、ピン残しとしています。

とにかくR-ACEで強いのはガン伏せなので、神碑対面同様にガン伏せに対し全除去ができる羽根は先攻でも採用しています。

また、後手で咎姫+レイジングフェニックス+ジーランティスによるワンキルをしてくる可能性もあることに加え、タービュランスやプリベンターがSSのコストを要求したり、咎姫やRESCUEで蘇生したりと、炎王や蛇眼ほどではありませんが墓地を活用するデッキであるためグランドはある程度の効果があります。よって3採用です。

ニビルは抹殺の除外用に加えて、R-ACEは展開次第でニビルを踏むデッキであるためサイド後でも採用しています。

うさぎは、リトルナイトやヘッドクォーターにぶつけられるのが理想的ですね。

ただ正直に言うと本構築ではR-ACE対面の先攻札はやや不十分と感じています。EMERGENCYをはじめとしたメインギミックに加えて、篝火と罪宝ギミックがあるため里プランのほうがR-ACE対面には強く出られるでしょうが、先述の理由で里プランは放棄しグランド3積みとしています。

しかし、サイド後であっても先手がとれれば、よほどプリベンターをピンポイントでぶつけられて展開が弱くならない限りは押し切れると思います。

サイド後後手:

out:抹殺1、光翼2、霊廟1、ライト1、虹彩1、墓穴2

in:拮抗2、羽根1、大嵐1、γ1、δ2、ドライバー1

R-ACEはRESCUEや咎姫などである程度墓地を活用しますが、かといって相手番中に機能しない墓穴を採用するほどではないと考えます。よって墓穴は不採用。

先述の通り、R-ACEはラドン型のバロネスやサイド後の宣告以外では拮抗への解答を持たないため拮抗が強く使えます。粛声同様、PSYフレーム系統を優先して2積みです。

がしかし、拮抗を切ったとしても手札と墓地にはリソースが残りますし、リトルナイトが最終盤面にいる場合はエンドフェイズにリトルナイト+1体が帰ってきてしまいます。拮抗撃てば勝てるかどうかは正直保証できないです。(リブートを採用している場合でリブートと重ね引きできれば強いと思いますが…)

神碑と違い、フギンで肩代わりされることもないため羽根と大嵐もクリーンヒットしやすいです。(ただしCONTAINとEXTINGUISH以外のR-ACE魔法罠に対しては撃てますが)

何より、蛇眼系統と違って誘発が撃てる対面のため、PSYフレーム系統をフル採用しています。エアホイスターやハイドラント、EMERGENCYや篝火、原罪にぶつける目的ですね。

神碑、粛声に対するメタが流用できるので、R-ACE対面の後手は構築段階で十分対策できていると思います。

天盃龍

24.01の新弾で登場したカテゴリです。現代遊戯王では珍しく後手に特化したデッキで、バトルフェイズ中に展開してリーサルを狙いに行くのが特徴です。

特筆すべきは、その圧倒的なまでの自由枠の多さ、さらに燦幻荘による耐性付与です。

メインギミックが14枚前後と少ないので、それ以外の26枚前後は全て自由枠に充てられます。

うらら、G、泡影、ヴェーラーのテッパンの4種をフル採用してもまだ14枚程度枠があるので、うさぎ、わらし、ズメイ、アトラクター、マグナムート、ニビルなどの誘発をてんこ盛りにしたり、超融合、カイザーコロシアム、一滴、壺系の各種ドロソを採用するケースが多いですね。

また、燦幻荘があることによって、メインフェイズ限定とはいえ天盃龍に完全耐性がついてしまうのが厳しいですね。24.01環境で存在感を放った無効系が刺さらなくなってしまいます。

正直に言うと覇王魔術師は天盃対面に非常に苦戦します。

とにかく妨害が多すぎるので、展開自体通らないことが多いです。

仮に通ったとしても、一滴がメイン採用されていることも多いのでこちらの妨害を無力化されます。

不利対面と言ってしまって差し支えないでしょう。(天盃龍対面でキツくないデッキは神碑くらいだと思います)

メイン戦先手:

展開さえ通れば勝てる…と言いたいところですが。

先述の通り展開自体通りませんし一滴で巻き返してくる可能性も高いので、楽に勝てることはまずないです。なんなら先攻でも負けるまである。

特に、うさぎをフルにメイン採用していることも多いので、うさぎを覇王門のP効果やエレクに撃たれた場合非常に厳しいです。まともに展開できません。

展開方法を工夫すればいいのでは、とお思いになるかもしれませんが、覇王魔術師はEM魔術師と違って基本的に展開がほぼ一本道なので、展開方法で工夫できる余地はあまりありません。せいぜい、P前エレクをあきらめて、奇跡+何か(相手ターン覇王クリアの構えやマスカレ)で妥協するくらいのことしかできないと思います。(エレクにうさぎ撃たれたり、スケールの覇王門にうさぎ撃たれたら高確率でそれすらできなくなります。)他にあるとしたら、うさぎで失ったスケールを軌跡でそろえに行くくらいでしょうが、これをやるとニビルケアができなくなるので、メインからニビルを採用している天盃対面でこの動きを安易に選択すると危険です。まさに、天盃の自由枠の多さは化け物です。

メイン戦では、誘発を撃たれないことを祈って愚直に展開し、もし展開が通ったら一滴を撃たれないことを祈りながら燦幻荘や開門に妨害を切るほかないでしょう。

天盃対面では、よほど初手に泡影やうららが被っていない限り、展開が通らなかった時点でほぼ負けが確定します。

そうなったら諦めて次に行きましょう。

メイン戦後手:

天盃対面でメイン戦で後手を掴まされることはほぼ発生しえないため、割愛します。

おそらく、ドラゴンリンクプランを取ってくる可能性が高いので、ドラゴンリンクの対策が有効です。(私はドラゴンリンク対面したことないのでドラゴンリンクの対策ではお力になれません。すみません。)

サイド後先手

Out:ニビル1、G2、泡影2

In:コズサイ3、グランド2

天盃対面で意識したいのは、こちらに選択権がある場合は後手を選択した方が良いということです。

天盃は

「バトルフェイズに展開する」

「誘発・捲り札をガン積み出来る」

というデッキの性質上、後手を取った方が圧倒的に強いです。

もちろん、「圧倒的に先攻盤面が硬い覇王魔術師相手に天盃が後手をとるのかどうか」、は難しい問題であり読み違えるリスクもありますが、覇王魔術師はメタカードも多く誘発にもそこまで強くないので、基本は天盃が後手をとると考えてよいでしょう。

したがって、セオリー通りにこちらが先手を選択するのは危険と言えます。つまり、こちらが先手になるのは向こうに選択権がある場合だと思います。

いくら抹殺があるとはいえ、バトルフェイズ中に展開する性質上ニビルは全く刺さりません。よって不採用。

Gは説明不要と思いますが、ヴェーラーを残しつつ泡影2outではなく泡影1outにしています。

また、燦幻荘を張られてしまうとヴェーラーは撃てなくなってしまいますが、これに対し泡影であればバトルフェイズ中のスタートステップまたは攻撃宣言時にチュンドラに撃つことでリクルート効果とS召喚効果を止められます。よってサイド後でもピン採用しています。

また、天盃では燦幻荘がとにかく強力であり、これを除去しないと話が始まりません。

燦幻荘の起動効果にチェーンしてコズサイを撃つことで、仮に燦幻荘2枚目以降を持っていたとしても起動効果が使えなくなります。

コズサイやうさぎを警戒して相手が燦幻荘の効果を使ってこなかったとしても、パイドラ・チュンドラ効果にチェーンしてサベージやボルテを切り、さらにチェーンしてコズサイを燦幻荘に撃てばサベージ、ボルテの効果は通ります。よって、天盃対面のコズサイはヴァリューが高いです。ただ、コズサイの欠点は羽根や大嵐を喰らう点にあります。よって発動タイミングが限定的とはいえそれらを喰らわないうさぎを優先した方がいいでしょう。今後の構築次第ではうさぎの採用枚数が増える可能性は十分あります。

天盃はアトラクター下でもリーサルがとれるため、グランドが致命打にはなりませんが、咎姫レイジングの択がとれなくなりファドラやバイデントの蘇生もできなくなるため多少のダメージはあります。よって採用しています。

サイド後後手

Out:虹彩1、ライト1、霊廟1、光翼2、墓穴2、抹殺1

In:拮抗3、大嵐1、羽根1、δ2、ドライバー1

先述の通り、こちらに選択権がある場合天盃対面では後手をとったほうがいいです。

理由についてもう少し補足します。

天盃の先攻プランとして最有力なのは涅槃+里+カイコロプランでしょう。

しかし、虹彩、慧眼、ドクロがいる覇王魔術師に里プランはほぼ効きません。

さらに、本構築では拮抗を3積みしています。メインギミックに拮抗への解答を持たない天盃対面の後手では、構築段階で非常に優位に立てていると考えます。

したがって、本構築では積極的に後手をとるべきと考えます。

Outにするカードは、ここまで読んでいただいた方ならもうほぼ納得いただける内容だと考えます。

天盃は炎王や蛇眼ほど墓地を利用しない(しかも天盃が先攻ならなおさらです)ため、後手の墓穴はイマイチです。よって不採用です。

涅槃+里+カイコロを張ってきたとしても、拮抗1枚でプランを崩壊させられます(カイコロはコントローラーの場にモンスターがいる場合でないと効果が適用されず、里も魔法使いをコントロールしていないと効果が適用されません)。よって拮抗は3採用。

カイコロをどかさないと話が始まらないため、魔法罠破壊である羽根と大嵐も採用しています。

コズサイではないのか、と疑問を持たれた方もいるかもしれませんが、里を張られた状態で魔封じを撃たれるとどちらにしても魔法が使えなくなるので、コズサイ特有のチェーンして撃てるという強みが生きづらいです。よって、1:n交換が狙える羽根と大嵐のほうが採用に足ると判断しています。

δは、相手番中に妨害しつつ相手盤面に干渉できるカードのためフル採用しています。これで燦幻荘や開門を止めたり、あるいはカイコロ、里などを破壊できますね。燦幻荘がある場合γは全く撃てないためγは不採用です。

余談:24.01環境末の構築(初級~上級)

参考までに24.01環境末期に構築がどう変化したかをお話しします。

以下の構築は、24.03.23のYACS東京で使用した構築です。

YACS東京

— 沙里葉 (@EasternYumemi) March 23, 2024

使用:覇王型覇王魔術師

不戦勝

粛声後❌️⭕️️⭕️(チ️⭕️)

炎王後️⭕️❌️△(チ❌)

神碑先️⭕️❌❌(チ△→❌)

サブイベ

粛声後❌

天盃先❌

蛇眼先❌

斬機後️⭕️

霊獣後️⭕️

個人2-1-1(不戦勝込)

チーム2-1-1で4没でしたー不甲斐ない

組んでくれた@BTB30002500 @RosenkreuzRuddy ありがとう pic.twitter.com/ohyHcylaQB

戦績は不戦勝込みで2-1-1と振るいませんでしたが、構築自体の仕上がりは非常によいと感じています。root師匠、BTB溶液君と相談の上仕上げた構築です。

24.03.17太陽CSの構築からの変更点を述べます。

メインデッキの変更点:

Out:ニビル1、うさぎ1、慧眼1、光翼1

In:ヴェーラー2

PSYフレーム系統を不採用にした関係で、うさぎとニビルをサイドに落とせるようになったためニビルとうさぎをメインから外しています。入れ替わりに、ヴェーラーを3積みにしています。先述の通り、ヴェーラーは対面を選ばず撃てますし、何より連発ができるので、後手の勝率を維持する上では必須と考え3積みに踏み切りました。

また、慧眼と光翼を2積みまで削っています。理由としては、40構築に落とすためです。

次の計算結果をご覧ください。

計算アプリを用いて、40構築と42構築で誘発を重ね引きする確率を比較しました。

その結果、3%の差で40構築のほうが重ね引きする確率が高いことが判明しました。

皆さんはたかが3%、と思うでしょうか。私はそうは思えませんでした。

しつこいようですが、相手にフル展開された場合覇王魔術師のメインギミックのみで巻き返すのはほぼ不可能です。

よって、誘発を投げて少しでも展開を弱体化させなければなりません(神碑やメタビートのようなデッキは例外ですが)。

メイン戦の後手で少しでも勝率を上げるためには、誘発を重ね引きするのがほぼ必須事項です。誘発を1枚投げただけで止まってくれるようなデッキは24.01環境トップデッキにはほぼないからです。

それを考えた時、3%という差は無視できない差であると私は考えました。

また、この計算結果をご覧ください。(Win10のScreenShotが機能しなくなったので、URLのみで失礼します。小数第一位までで四捨五入しています。)

40構築でGを弾く札を引ける確率:57.7%

42構築でGを弾く札を引ける確率:55.7%

こちらは、うらら、墓穴、抹殺とったGを弾く札を1枚以上引ける確率を計算した結果、2%の差で40構築のほうが引きやすいという結果が出ました。

こちらも、私には「たかが2%」とは思えません。

先述の通り、覇王魔術師はG相手に突っ張れるデッキではないため、Gを弾く札を引けるというのは非常に重要な観点です。

たとえ2%の差であっても、Gをより弾ける可能性の高い40構築にすべきである、という考えに至りました。

したがって、慧眼と光翼を削ってでも40構築にしています。ちなみに、なぜ慧眼と光翼を削ったのかというと、

慧眼:

零に張り替わった後はヴァリューが落ちる

光属性のため、スターヴや覇王クリアの素材になれない

覇王ギミックが厚いので慧眼を削ってもスケール事故が起こりづらい

光翼:

覇王門でサーチ可能である

手札に被ると弱くなる(ただし霊廟はそれを考慮しても最強の初動なので、3積みする価値がある)

という観点からですね。

正直慧眼も光翼も枠さえあれば3積みしたいカードのため断腸の思いでしたが、40構築にすることを優先し削りました。

EXデッキの変更点:

変化なし

正直このEXデッキはほぼ完成形に近いと考えてます。

しいて言うなら環境に合わせて覇王クリアと深淵を入れ替えてもいいかな、くらいですが今のところは入れ替える必要を感じていないのでこの構築です。

サイドデッキの変更点:

Out:PSYフレーム4枚、拮抗3、グランド3

In:うさぎ2、ニビル2、わらし2、通告3、リブート1

大幅に変更しました。

PSYフレームは確かに対面を選ばず撃てるため強力でしたが、いかんせんサイド枠を圧迫し、うさぎやニビルが採用しづらくなるので不採用としました。万能さよりも、刺さり方を重視した構築ですね。

拮抗も悪くはなかったのですが、環境トップデッキの炎王と蛇眼にはクリーンヒットしないため不採用。バトルフェイズを放棄してしまう点もマイナスポイントでしたね。覇王魔術師は覇王門の打点が高いので、それを活かしてビートするプランもとれますから、それを自分から放棄する拮抗は今回不採用としました。

グランドは粛声と天盃対面でクリーンヒットしないため不採用としました。

入れ替わりに、誘発を大量に採用しています(俗にいう「誘発手裏剣プラン」です)。私は巻き返し札よりもどちらかというと誘発のほうが好きですね。相手番中に妨害が切れるので、相手に好き放題展開させないことで後手の巻き返し可能性を上げています。

もちろん、これは正直好みの範疇だと思います。

結界波や解放、拮抗など巻き返し札を採用して後手からの巻き返し可能性を上げるプランも有効だと思いますし、実際炎龍に埋められるリスクを考えるとそちらも十分理に適っているので、好みで選んでいいと思います。(私は炎龍のリスクを考慮してでも、相手番中に妨害を切る方が性に合っているので誘発手裏剣プランを選択しています)

燦幻荘と結界を止めるためのうさぎ、R-ACEや蛇眼の展開を弱体化させるためのニビル、サフィラ・オスティナート・咎姫・炎龍など撃てる対象の多いわらしを今回採用しています。実際、YACSではわらしを積んでいたおかげで粛声対面に後手から勝てました。個人的にはこのプランで間違っていないと思います。

先攻札としてグランドと入れ替えで通告を採用しています。

通告は神碑を除いてほぼすべての対面で使用でき、何より効果の発動を無効にするので相手に効果を使わせたうえで確実に破壊できます。エクセルや神巫、ローあたりを止められると強いですね。懸念点はライフコストを要求するためET/EDでは撃てなくなる点ですが、それを考慮してでも受けの広い通告を今回採用しています。

リブートは人により採用不採用が分かれるカードですね。

ラビュリンスやエルドリッチなどの罠デッキが環境トップにいるわけではないですし、採用しなくていいのではという主張も理解できます。

が、神碑などの永続が強いデッキ相手にはリブートが強いですし、対面が不明の場合のサイドチェンジであってもサイド後の魔封じや通告を止められる点を考慮すると、十分採用に足るカードかなと考え今回採用しています。

40構築なので、ピン積みカードが引きやすいのもプラスですね。

対面不明の場合のサイドチェンジ

先攻:

Out:G2、ヴェーラー2、泡影2

In:ニビル1、通告3、わらし1、うさぎ1

抹殺の除外対象として、また単純に手札に抱えておいて強いという理由でニビル、わらし、うさぎは全てピンずつ採用しています。

対面不明の場合でも、神碑以外は強く撃てるため通告は3積みです。

まぁ、先述の通り対面が不明でサイド後こちらが先攻をとるなんてことは天盃相手に即サレされた場合以外はほぼないと思いますが。

後攻:

Out:虹彩1、ライト1、霊廟1、光翼1、墓穴2、抹殺1

In:大嵐1、羽根1、コズサイ2、わらし1、うさぎ1、リブート1

メインにうらら・G・泡影・ヴェーラーがフルに採用されているので、神碑以外のほとんどの対面はこれらで十分対処可能と思います。

サイド後、通告や宣告、次元障壁や魔封じを採用している可能性を考慮すると大嵐や羽根、リブート、コズサイは十分採用に足るカードだと思います。特に次元障壁は撃たれるとほぼ負けが確定するため、リブートで止めたいところですね。

うさぎ、わらしはお守りみたいなものですね。うさぎとわらしが全く刺さらない相手はあまりいないと思いますし、対面不明の場合でもピンずつの採用です。

おわりに

本記事では、覇王型覇王魔術師の暫定構築の考え方ならびに24.01環境トップデッキ各対面の考え方とプレイの基礎について整理しました。

いかがでしたでしょうか。ほんの少しでも、参考になる部分があったなら幸いです。

いざ書き始めてみると、45000字も書いてしまいました。自分でも驚いています。

ちなみに、本記事は無料での公開に踏み切っています。

理由はいくつかありますが、

CSで運よく一回優勝した程度なので、正直私自身はそこまでの実力だと考えていない

何より明日の覇王魔術師使いに貢献したい

というのが大きいですね。

先ほど覇王魔術師は覇王幻奏と相互互換だという話をしましたが、環境とのかみ合いを考慮しない正味の出力では正直覇王幻奏のほうが上ではないかな、と感じています。

加えて、24.01環境でも蛇眼系統が猛威を奮ったので、覇王魔術師は非常に苦戦を強いられる環境だったと思います。私自身、2月の公認優勝と3月のCS優勝以外は散々な戦績でした。私のXをご覧いただいていた方ならお分かりだと思います。

が、それでも。

一人の覇王魔術師使いとして、

覇王魔術師は勝てるデッキである

覇王魔術師は楽しい、面白いデッキである

ということを、なんとかお伝えしたいなと思い、今回筆をとった次第です。

本記事が、少しでも今日と明日の覇王魔術師使いに貢献できることを願っています。

謝辞

本記事は、24.0317開催の太陽CS2人チーム戦優勝がなければ公開に辿り着けませんでした。

これは私一人の力ではなし得ず、ここに至るまで非常に多くの方にお世話になりましたため、この場をお借りして感謝の気持ちを述べさせていただきます。

まず誰より、チームを組んでいただいたコメジルシさん、ありがとうございました。コメジルシさんに誘って頂かなければそもそも参加自体出来ませんでした。感謝申し上げます。よかったらまたチーム組んでいただけると嬉しいです。

太陽CS主催の太陽さんに感謝申し上げます。太陽CSは個人的に非常に参加しやすい雰囲気のCSで、いつも楽しませていただいております。今後も参加する予定ですので、何卒よろしくお願いします。

つりおCS、つりおカップ主催のつりおさんに感謝申し上げます。つりおカップは私が初めて参加した遊戯王の大会で、BTB溶液君とも親交を深めるきっかけとなった大会ですので、非常に思い出深いです。チーム戦とはいえ今回入賞したのでつりおカップの参加資格は喪失してしまったでしょうが、今後つりおCSには参加させていただく予定ですので何卒よろしくお願いします。

構築相談に乗っていただいたちゃんゆーさん、root師匠、ありがとうございました。両名から厳しいお言葉を頂いたおかげで、ここまで構築が仕上がりました。特にroot師匠には昨年11月のつりおカップ準優勝以前から大変お世話になっております。私とは若干構築方針が違うにもかかわらず毎回ご相談に乗っていただいており、本当に感謝しております。何卒今後ともよろしくお願いします。

対戦練習にお付き合いいただいたBTB溶液君、サブテラさん、摩天楼メンバー各位(特にりんさん、ゆうさん、アギトさん、ウシタケさんをはじめとしたスタンダード☆☆メンバーに加えて半日ぶっ続けで練習にお付き合いいただいたふみさん)、ありがとうございました。BTB溶液君はトップティアデッキを中心になんでもそつなく回すのに対し私はほぼ覇王魔術師一本槍でしたが、投げ出さず付き合っていただいて本当に感謝しています。他の方も、決してトップティアデッキではない覇王魔術師相手に対戦いただきありがとうございました。覇王魔術師で勝てなくなるその日まで足掻いてみるつもりですので、何卒今後ともよろしくお願いします。

私が所属するアスタリスク集会所メンバー各位、デュエルサークル摩天楼メンバー各位に感謝します。私は大会志向で活動しているため活動方針上あまりお話しない方も多いですが、何卒今後ともよろしくお願いします。

今までリモートデュエルや対面デュエルで対戦いただいた全てのプレイヤーに感謝します。今日に至るまでの全ての対戦によって私は形作られています。ここまで来られたのはそれらの対戦があってこそです。不手際があったりご迷惑おかけしたかもしれませんが、ありがとうございました。

日頃より私の活動にご理解いただいているXのフォロワーの皆様に感謝申し上げます。最近リポストやしょうもない投稿多くてすみません。なるべく生産的な投稿が出来るよう努力しますので、何卒今後ともよろしくお願いします。

最後に、この記事を読んでいただいた読者の皆様に心から感謝いたします。是非お気軽に感想・ご意見お聞かせください。

それではこの辺で。Good luck.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?