カルガモ、渡りやめるってよ

というタイトルから始まりましたが、カルガモは渡りをやめたカモではありません。

日本では、カルガモとオシドリは留鳥です。留まる鳥ですので、「渡をしないカモ」と思われがちですが、実は渡りはします。「ある種を同じ場所で夏も冬もみることができる」というのと、「ある個体が季節によって移動しない」というのはイコールではありません。

実際に、北海道ではカルガモは冬には本州に渡ってしまうので、ほとんど目にすることがありません。北海道では夏鳥です。

オシドリも、秋には大きな群れをつくって南方に移動します。移動後も本州では随所で見られるため、便宜上「留鳥」と呼んでいるだけです。

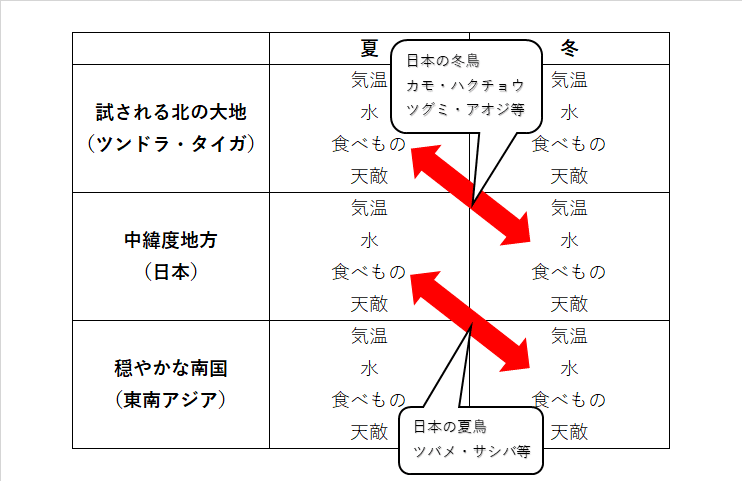

また、勘違いの種になりがちですが、夏鳥と冬鳥とでは趣向が真逆なわけではありません。渡りで移動する緯度帯が異なるだけで、春は北へ、秋には南へ、という方向性は一緒です。

渡りは危険とエネルギーを伴う行動です。そんな危険な渡りをしてまで越冬地へ向かう理由はわかりやすいですよね。「冬には北にいるといいことがないから」です。

いいことがないというのは

・気温が低い

・水が凍る

・食べ物が少ない

などです。

ではなぜ、暖かい越冬地に夏までとどまり、繁殖をしないのでしょうか?

ずっと南に(冬鳥なら日本に、夏鳥なら東南アジアに)居続けた方がお得ではないのでしょうか。

理由は簡単です。冬に北のほうにいると「いいことがない」のとは逆に、夏には北のほうに行くと「いいことがある」のです。

冬鳥にとって、ツンドラやタイガなど北の大自然では、短い夏の期間の間に、湿地帯の植物が一斉に芽を出し、花を咲かせ、種子をつけます。それを食べる無脊椎の小動物も短期間に大発生します。子育てをする上では素晴らしい資源量です。

また、北方に行けば行くほど捕食者は数が減ります。捕食者は渡りをしないので、渡り鳥たちがわんさとやってきた夏も、自らのエサが最も少ないときの個体数しかいないからです。

一方、夏鳥は夏場にそのまま東南アジアにいると、捕食者がわんさといます。ヘビや獣は言うに及ばず、ダニやシラミなどの外部寄生虫、吸虫などの内部寄生虫、カビ類や様々な感染症など、蒸し暑い湿地帯での危険は枚挙に暇がありません。

日本の冬にはほとんど昆虫や両性爬虫類がいないので常夏の東南アジアに南下しなければなならい夏鳥たちも、夏にはエネルギーを使って日本まで移動して繁殖した方が適応的(より生き残り、より多く子孫を残せる)なわけです。

それぞれの事情で、日本を去り、日本にやってくる鳥たち。

これから少しずつ増えてくる冬鳥たち、お帰りなさい!

群れを成して飛び去って行く夏鳥たち、次の春にも元気に戻っておいで!

と毎年思って歓迎送迎を行っています。今年も旅が無事に終わりますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?