ガラテヤ人への手紙

「キリストの形ができるまで」

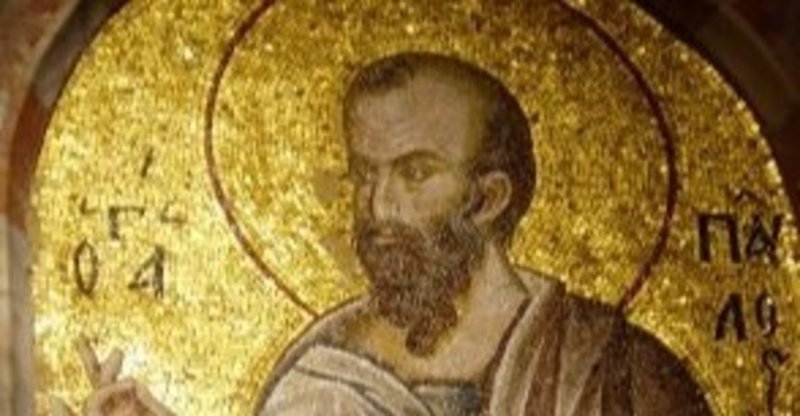

使徒パウロが書いた手紙が、新約聖書に13通(一説には14通)あります。その中で一番最初に書かれたものがこのガラテヤ人への手紙です。紀元49年頃と考えられます。「自由の憲章」と言われる内容で、私たちが宗教に縛られることなく自由に神に生きることを目的に書かれました。

キリスト教会の草創期、教会に神を敬う異邦人が大挙して流入し始めたところで、大事件が起きます。神の民であるイスラエルが握りしめていた神の約束を盾に、神の国に入るには神の契約のしるし割礼を受けてイスラエル人にならなければならない、と異邦人に迫った人々が教会をかき回したのでした。

イスラエル民族をイスラエル民族たらしめているのは、父祖アブラハムが結んだ神との契約です。アブラハムの孫がヤコブ、改名してイスラエルと呼ばれるようになります。その名がイスラエル民族の名前となったのです。紀元前2000年頃、アブラハムに対して神は次のような約束をします。

「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福の基となるであろう。 3あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。地のすべてのやからは、あなたによって祝福される。」(創世記12:2‐3)、「あなたと後の子孫とは共に代々わたしの契約を守らなければならない。あなたがたのうち 10男子はみな割礼をうけなければならない。これはわたしとあなたがた及び後の子孫との間のわたしの契約であって、あなたがたの守るべきものである。」(創世記17:9-10)

こうして、割礼はイスラエルにとって神の契約のしるしとなったのです。逆に、割礼のない者は神の契約の外に置かれた「異邦人」と見られるようになります。

アブラハムから約500年あとの時代、預言者モーセに率いられて数百万人の規模に膨れたイスラエル民族は、エジプトからパレスチナに移動します。その過程で神から与えられた「律法」が、イスラエル民族の生活を明確に異邦人から区別する教えとなりました。割礼を受けたイスラエル人は、神の律法を行う民として世に認識されることになります。

一番の特色ある規定は、週の七日目を安息日として、一切の労働が禁止されたことです。また、食べてはならないもののリストが有名。様々な教えのリストは、まとめると613の規定として数えられるそうです。割礼を受けるとは、そのすべてを行う義務を負うイスラエル民族に属することを意味し、それによって、神の祝福を受ける特権を引き継いでいる民であることが、誰が見てもわかるようになっているのです。

そのイスラエルの聖書の中に、救い主キリスト到来の預言が具体的に記されています。その通りにキリストが誕生し、そこから、まったく新しい時代に突入したのです。ところが、人間は、案外と変化を嫌うようです。神が変化を与えようとしておられるのに、それすらも、拒否してしまったのでした。

神の心が形をとって人に見えるようになって、その形が人の内に形づくられることも可能となっているのに、古いやり方に固執した結果、形になり切れないことになってしまいます。パウロは、そこに切り込んでいったのでした。

宗教に縛られずに神に生きる

人は、宗教に縛られずに、自由に神に生きることができるか。その答えが、ここにあります。現代日本人が宗教に抱く息苦しさ、不信感を根こそぎ取り除いてくれる解答。

自由、という時、神の教えの束縛から自由であることを思い浮かべがちかもしれません。ところがパウロは、神に生きることこそが、自由に生きることだ、と見出したのでした。

異邦人のために福音を伝える使命を帯びた使徒パウロの、自身の信仰の経歴を披瀝しながら、草創期のキリスト教会にイエス・キリストの教えの大原則を再確認する、パッションあふれる手紙です。ともすればイスラエル人としての宗教の枠に戻り、人間の精神的基盤を伝統に置いて、伝統をありがたがってしまいがちになる初期のキリスト教会の危険を払拭し、全人類に適用されるべき神の真理を伝えています。この真理こそが、人類に自由をもたらすものです(ヨハネ8:32) 。

それは、教理として固定化された教えではなく、また儀式で再生されるべき規定でもなく、生きて働かれる神ご自身との人格的関係を築き、保つことであり、人間関係においてもこの神に関わっていただくことです。

ローマ人への手紙で、パウロは「ユダヤ人をはじめギリシャ人も」キリストの福音によって救われることを順々に説いています。律法の下にある者にはには律法の下にある者のように、パウロは福音を解き明かすのです。それがガラテヤ人への手紙に結集しているように思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?