Tempalay Tour 2024 “((ika))”(大阪公演)の日記

全く心の準備ができぬままツアーが始まってしまった。そのせいかライブを観るのだという意識も薄く、開演を待つ間も酷く現実味がなかった。

長いようで短いような1時間が過ぎて幕が上がる。本当に始まったのだという実感と共に訪れた感情の数々を綴っていければと思う。

※下記要素が含まれます。

・ライブで演奏した曲についての感想

・自作ぬい及びぬい撮り

今回行ったライブ

・5/10(金) Tempalay Tour 2024 “((ika))”@Zepp Osaka Bayside(大阪)

ライブ前の日記

綾斗さんがXに「大阪快晴だからか、タクシーのおっちゃんがるんるんしてる」と投稿されていたように、大阪へ降り立つと気持ちの良い青空が広がっていた。

遠征中、時間に余裕のあるときはライブ会場近隣の気になる場所に行くことが多い。この日はたっぷり時間があったので藤田美術館へ行くことにした。

ガラス張りの建物が美しい。建物が目に入った瞬間、来て良かったという気持ちになった。

館内には受付らしい受付がない。おろおろしていると、すぐさまスタッフの方が声を掛けてくださった。

入館料は1,000円で、19歳以下は無料とのこと。決済だけでなく、作品解説もスマホを用いる形式だった。

展示室を含めて最低限の設備と案内しかないことで余計な情報が入り込まない。観ること、感じることに集中できる。

はじめて藤田美術館を訪れる人は私のように「受付はどこ?」と混乱するかもしれない。でも分からなかったら人に聞けば良い。

最低限の案内がマイナスに作用せず、自然な人と人との交流を生み出していると思った。

好きな作家さんの新刊情報や、Tempalayのライブ情報を逃さないために旧・Twitter時代にアカウントを作成した。情報はたくさんあるに越したことはない。そこから必要なものを取捨選択すれば良いのだと思っていた。

でもここ数年は情報の多さを、知っていることが善なのだというような社会のあり方に疑問を抱くようになってきた。

Xの通知を見ないようにしてから数年経つ。とりあえずTVを点けておくことは何年もしていない。日経新聞はパラパラ読むけれど、TVのニュースを知らなくても社会人はやっていける。

藤田美術館のあり方は、情報が少ないことの良さを教えてくれるようだった。

藤田美術館は、明治から大正時代にかけて建てられた藤田家邸宅の蔵を改装し、展示室として再利用したものだそうだ。

入口の扉や石畳、梁を利用したベンチなど、昔使われていたものが新たな役割を得て息をしている。

入口を抜けると真っ暗な中に、ぼうっと明るい光が灯っていた。そしてとても良い香りがする。写真は撮っていないけれど、木があったのでその香りだろうか。

展示室内は、必要最低限に光量が抑えられていた。今まで行った美術展の中で一番暗い。写真ではこの良さが伝わらないな。

人は、社会は、「少ない」より「多い」を価値あるものとして判断する傾向にある気がする。光は少ない(暗い)より、多い(明るい)方が良い。情報は少ないより、多い方が良い。

もしかしたら多ければ多い程良いってこともあるかもしれない。でも全部が全部そうではないのだと気付かされる。

頭では理解していることでも、「ああそうなのか」という体験をしないと理解できないことが多い。河合隼雄先生が「感得」という言葉を使われていたが、その言葉に近いような気がしている。

「頭では分かっていたのに、今ようやく理解した」というような経験がたまにある。いつも遠回りしている。最短経路を歩んだことがない。多くの人は、頭の理解がそのまま私で言うところの理解に繋がるのだろうかと凹んだこともある。

だから『MUSICA』2024年5月号のインタビューで綾斗さんが「創作してるようなヤツらが誰でも気づくような一番最初のところに10年目にしてやっと辿り着いた、みたいな感覚です」(94頁)と仰っているのを読んだ時は、すごくほっとした。

おそらく今までに創作の楽しさや快感のようなものを感じてきたことはあるだろう。でもそれが最近になってようやく感得できたのではないかと思った。

私の中で、頭の理解は触感を伴わない。一方、感得はぬいぐるみのようにふわふわしていたり、『三体Ⅱ』の水滴のようにどこまでも滑らかだったり手触りがある。

薄暗い展示室を抜けると眩い光に包まれた部屋に出た。

天気が良かったこともあるが、明暗の扱いが素晴らしい。建物の設計者はどこまで意図しているのだろう?

窓の外には、藤田邸跡公園(旧・藤田邸庭園)が広がっている。公園は大阪市指定名勝に選ばれており、無料で公開されている。

右手に旧・藤田邸庭園を眺めながら入口へ戻る。左側の真っ白い壁は近未来を感じさせる。そんな壁と庭園が隣り合わせなのは、未来と過去が一堂に会したみたいだと思った。

ところで「近未来」って近い未来なのに、「現在」からは絶対に辿り着けない気がして好きだ。目の前にあるのに触れられない。何故だかそういう概念が好き。水を掬っても指の間から零れていってしまうとか。

入口に戻り、あみじま茶屋で抹茶とお団子のセット(500円)を注文した。

作品名を控え忘れてしまった。写真の屏風絵を見て、庭に張り出した縁側のようなエリアが良すぎると思った。旅館のあのスペース(参考:雨穴『旅館の「あのスペース」を自分の部屋に作る』)と一緒に家にほしい。

館内に縁側エリア(仮)を疑似体験できるスポットがあったのでお茶と一緒に堪能した。

その後、隣の藤田邸跡公園を散歩した。写真の通り、素晴らしく天気が良くて散歩日和だった。

昨年、岡山遠征時に後楽園へ行ったことを思い出す。このときも天気に恵まれた。

公園を一周した後、近くにある「ビストロみうら」さんへお昼ごはんを食べに行った。

お魚のランチセットを注文。ラストオーダーの約15分前だったからか、店内には私一人だけだった。どの席に座っても良いということで窓際の席を選んだら、目の前に大阪城が見えた。

岡山遠征の際も、タイミング良く岡山城が視界に入る席で昼ごはんを食べることができたな。

遠征時、忘れ物をしたり(去年、薬を忘れたときが一番焦った!)、バスにギリギリ乗車したり、飛行機の出発時刻を勘違いして冷や汗をかいたり、ポンコツ故やらかすことが多い。

人の脳というものは「ポジティブなことよりネガティブなことの方が記憶に残りやすくなってい」(土門蘭『死ぬまで生きる日記』75頁)るらしい。

だからこそ天気が良かったとか、たまたま選んだレストランでお城が見えたとか、偶然の幸せも能動的に受け止めてゆきたい。

レストランを出る際、お店の方に「今日は本当に天気が良いですね」と声を掛けられた。地元の人でもそう言ってしまうくらいの日に来ることができて良かった。あと声を掛けていただいたのもうれしかった。

しかし窓から見える大阪城の写真は撮り忘れてしまったな(ポンコツは治らない)。

Googleマップを見ると、レストランの近くに前々から気になっていたお店があったので歩いて行くことにした。

まずは「Paper massage」さん。

写真の通り、紙小物がたくさん売られている。

すぐにしおりをなくすので(本に挟んだまま忘れる)、大阪らしい虎のしおりを購入した。

ユーレイ柄のカットクロスは、ぬいぐるみの服か布小物を作れれば良いなと思って買ってみた。

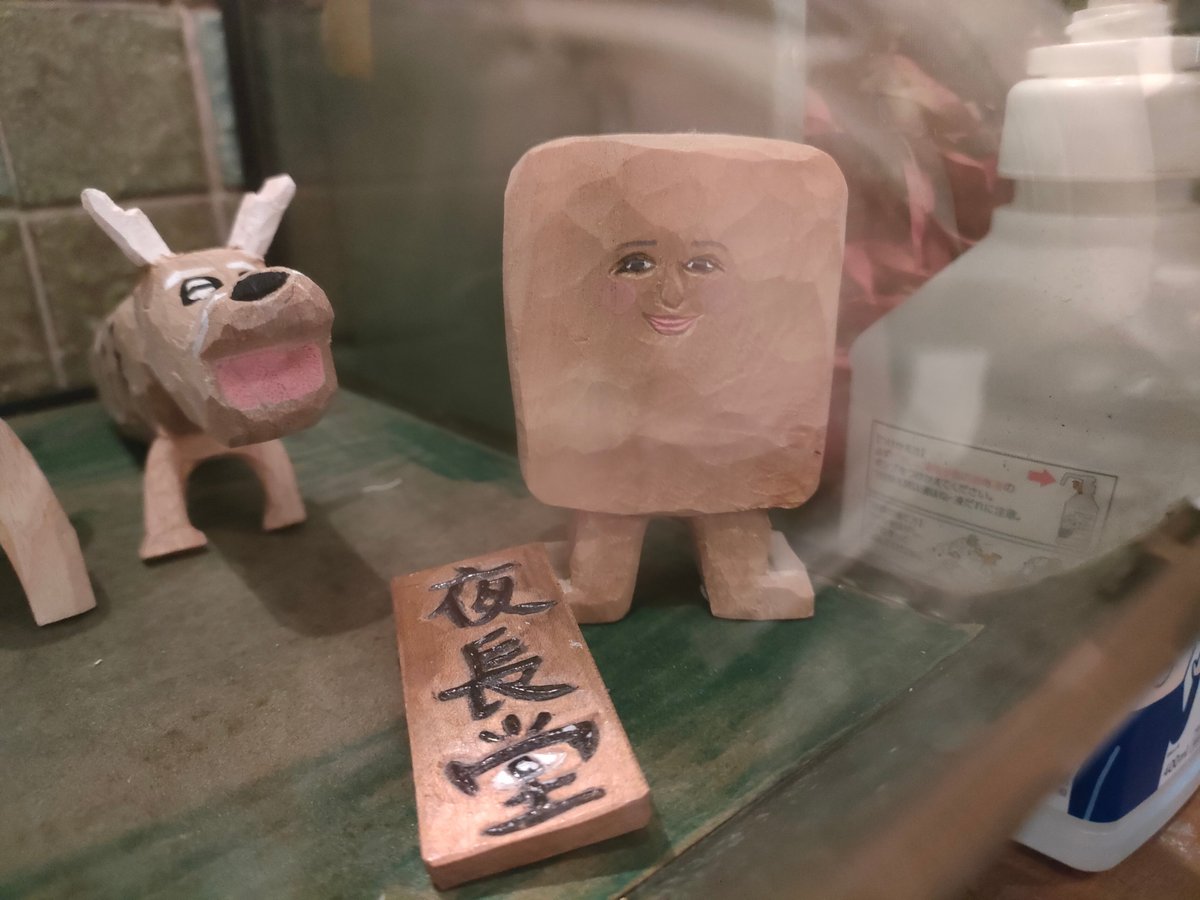

次に「Paper message」さんの近くにある「夜長堂」さんを訪れた。ビンテージの食器類や、(おそらく)一点物のアクセサリー、大正や昭和の図柄を復刻した紙物などが売られている。

ここではデザインに一目惚れしたレターセットと復刻ペーパーを購入した。

会計を終えて出口に向かうと、ぬりかべらしきものが目に入って立ち止まってしまった。よくよく見るとぬりかべではなく人の顔がある。なんとお店の方の顔が掘られているらしい!

「夜長堂」さんは商品の販売だけでなく、展示会やワークショップ等のイベントも開催されているようで、家の近くにあったら行ってみたかったなと思った。

たっぷり時間があると思っていたら、かなり時間が過ぎていた。ホテルにチェックインするやいなや、荷物を整理して慌ただしくライブ会場へ向かった。

ライブの日記

最近、感情が遅れてやって来る。数日遅れて筋肉痛が来るような老化現象の一つなのか(実際には年齢と筋肉痛は関係ないらしい)。

冒頭にも書いた通り、この日は会場に入ってからも現実味に欠けていた。

ツアーの初日だし、はじめてライブで聴く曲も多い。最も楽しみにしていた日のはずなのに、目に映る景色はツルツルしていた。

頭で(言葉で)「楽しい」と思うことの罪悪感というか。例えば子どもが遊園地ではしゃいでいるとき、その子は頭で「楽しい」とは思って(言って)ないはずだ。心身で、非言語で「楽しい」という感情を受け止めている。

私は「楽しい」「うれしい」って言葉で考えてしまった。

言葉にすると、私から何かが切り離される。それは最近日記で引用した京極夏彦先生の仰る「言葉の不完全性」にも関係するのかもしれない。

言葉が浮かんでしまうことへの罪悪感とでも言おうか……。

自分の感情を認識し、受け止めることは重要だ。

でも頭に「楽しい」と浮かんだ瞬間に「心から楽しいとは思っていないんだな」と思って申し訳なくなる。理性的な言葉というツールで、感情を理解してしまうことの偽物感というか……そんなことないかな。

先日、VIVA LA ROCKへ行った。一心不乱に手を振る人や、夢中になって一緒に歌っている人を見て、どうしたらそんな風になれるのだろうと思った。

私は、幽体離脱して私を眺めているときがある。何かに夢中になれる人は、肉体と幽体が殆どぴったり重なっている。もう少し重なる瞬間を増やしたい。

言葉で表現する行為は全てまがい物なのか。そうだとしても私は言葉が好きだ。

『音楽と人』2024年6月号で綾斗さんをインタビューした方が「文章書いてて、頭の中にあったことを言い当てる言葉が出てきた時が一番の快感」(39頁)と仰っていた。私はこの万年曇り空のような日記しか書いていないけれど、すごくよく分かる。

『あびばのんのん』と『Q』は、言葉の記憶じゃなくて光の記憶だった。ステージが緑色の光で照らされる。なつかしい感じがする。『あびばのんのん』の演奏がはじまる。

言ってしまえば「前回と似たような照明演出を覚えていた」ということなのだろうが、「『あびばのんのん』では最初に緑色の照明が使われる」と言葉を記憶していたのではないことにいたく安心した。

『月見うどん』の照明も印象的だった。薄暗い中、オレンジ色の光でステージがぼうっと照らされる。藤田美術館の展示室と似ていると思った。

薄暗いのって落ち着くのかも。そういえばお昼頃から本を読んでいて、だんだんと日が暮れていくことがあったな。文字が読みにくくなるまで読書に没頭できた時間。そのとき、私は私と重なっていただろう。

誰そ、彼。あなたは誰ですか。薄暗くなって向こう側にいるのが誰なのか判別できなくなる時間帯。

ステレオタイプにすぎるが、夕暮れ時ひぐらしの声が哀しく響く道をとぼとぼと歩く風景とか良いよな。

黄昏時は逢魔が時とも言うし、人ならざるものに出遭ってしまいそうな恐ろしさもある。それでいてどの時間帯よりも人々の郷愁を誘う。

私の想像を刺激して止まない『月見うどん』の照明演出、とても素晴らしかった。

もちろん曲も素晴らしく、夕暮れ時のような寂しさと静けさが胸中に訪れた。やっぱりAAAMYYYちゃんパートが良いなあ。

思い出したことから書いてゆこう。綾斗さんのコーラスが聞けるのかと期待した『Room California』は、AAAMYYYちゃんのボーカルのみだった。

いつも以上に皆さんが演奏に入り込んでいるように思えた。単純に私がAAAMYYYちゃんの歌声に集中していたからそう思えたのかもしれない。

確か、『月見うどん』『Room California』『今世紀最大の夢』『ドライブ・マイ・イデア』の綾斗さんは、いつもの黒いギターではなく赤いギターで演奏されていた気がする。

駿さんも『湧きあがる湧きあがる、それはもう』でベースを変えていたような……。

ライブで聴けるのを一番楽しみにしていた『時間がない!』もすごく良かった。

「騙し騙し人にまかし」の早口パート、ちゃんと歌っていて感動した(そりゃ歌うか)。この部分だけ、綾斗さんは右手で両目を隠していた。

綾斗さんの意図は分からないけれど、何かに集中するため五感の一部をシャットアウトしたのだとしたら私もやるので分かる。

仕事で疲れ果てたときに、単色に塗られた壁を見ながらごはんを食べたことがある。視界に動くものがないだけで体力が回復するような気がした。

早口パートの後は、MONO NO AWAREが『かむかもしかもにどもかも!』を演奏した後のような歓声に包まれていて良かった。

『時間がない!』の次に聴けるのを楽しみにしていた『Superman』はセットリストに入っていなかった。

綾斗さんのMCによると、100回くらい練習したのに演奏するのが無理だったらしい。

「そんな!」と思いはしたけれど、変に脚色しないで伝えてくれるところが良い。

夏樹さんには「普通そういうこと言わないよ」みたいにツッコミを入れられていた気がするが、他の話の件だったかもしれない。

着飾らないというか取り繕わないって、なかなか真似できないなと思う。綾斗さんが観客に対してそうあるだけで、親しい人との間柄は分からないけれども、どうしたらそんな風になれるのだろうと思った。なんかこの文章を書くの二回目だな。

日記は、できる限り取り繕ったりせずに出力しているつもりだ。インターネットに公開してる以上、かっこつけてしまう部分もあるのだろうが……。

美容院で「この後どこか行くんですか?」と聞かれて「家に帰るだけだが」と思いつつ、「ちょっと買い物して帰ります」と答えてしまうような見栄(?)があるもんな。綾斗さんはちゃんと「家に帰るだけだが」って言えそう。何の話をしていたんだっけ。

『Superman』に関しては、10000回だめでへとへとになっても10001回目は何か変わるかもしれないので、少しばかりの期待を残させてほしい。そんなに練習させるな。

ライブを聴いていて、余韻を残した方が雰囲気をつくれそうなものなのにスパッと終わる曲が多いように感じた。

Tempalayが人気連載漫画家だとして、編集部から「本誌の存続のため、しばらく連載を続けてください」と懇願されても絶対に引き延ばしたりしなさそう。自分が決めた物語の終わりを全うしそうな気がする。

『Booorn!!』や『ドライブ・マイ・イデア』辺りにそう感じる。特に意図はないかもしれないけれど気になっている。

というか『Booorn!!』がリリースされてから約一年も経つのか……あっという間だ。

この日の『Booorn!!』は、AAAMYYYちゃんが歌う最中の駿さんや泉さんの眼差しが温かかった気がする。同じ目の方向でも、視線と眼差しって全く違うものだなと思った。

初日という理由で、アンコールに『そなちね』を演奏してくださった(アンコール前の最後の曲は『ドライブ・マイ・イデア』)。

『そなちね』の雷のような照明を観て、『預言者』の「カミナリはっとした」という歌詞が思い起こされた。

『そなちね』も『預言者』も歌詞に『解体新書』と入っているのが気になる。

この日私が読んでいた本は美術解剖学を専門とする布施英利先生の『人体、5億年の記憶 からだの中の美術館』だ。

布施先生は三木成夫先生と養老孟司先生の下で解剖学を学んだことのある方で、本書は刺激的な1冊だった。

『音楽と人』2024年6月号のインタビューを読んで、綾斗さんは三木成夫先生の本を読むか、その生命観に触れたことがあるのではないかと思ったのだけれどどうなのだろう。

「カミナリはっとした」じゃないけれど、まだはっとしただけで本も雑誌も読み込めていないので、ゆっくり考えてゆきたい。

ライブ帰り、人生ではじめて夜に一人でラーメンを食べた。罪悪感を覚えるおいしい味だった。

はじめて夜鳴きラーメン(夜鳴きそば?)という単語を知った。屋台のチャルメラの音が泣いているように聞こえることから「夜鳴き」と呼ばれるようになったとか、元は「夜鷹そば」と呼ばれていたとか様々な説があるらしい。

グッズも買った。フィギュア、ほぼ黒一色だから買うの迷ったけれど買ってしまった。タオルのような水色だったら即決だったな。

タオルと言えば!Tempalayのタオルは大判なところが好きだったのに、『((ika))』のタオルはよくあるタオルのサイズだった……なぜ小さくしてしまったのだろう。次に作るときは元のサイズに戻していただけたらうれしいです。

明日からまた会社勤めが始まるので、少し駆け足で日記を書いた。しかし相変わらず時間がかかる。そういうものなのだ。

「こうなのかな」「どうなのだろう」と思ったことたちは答えが出ないまま残り続けている。ツアーを通してゆっくり考えてゆきたいね。