【認知科学コーチングを受けた人向け】Notion × 認知科学コーチング × GTDタスク管理方法(概要編)

こんにちは。ヨシです。

今回は久しぶりにNotionに関する発信です。

認知科学コーチングを受けたときに設定するGOALとエンドステートを絡めたタスク管理を我流で行っていましたが、GTDというタスク管理理論を知り、大きくタスク管理方法を変えたので、今回はその内容をご紹介させていただきます。

また、この記事では認知科学コーチングに関する用語が出てきます。

大まかな内容は説明していますが、詳細については後日公開するnote記事で解説します。

この記事は以下の項目を前提に解説していきます。

・ 認知科学コーチングに関する知識がある

・ 認知科学コーチングを受けていてGOALとエンドステートを設定している

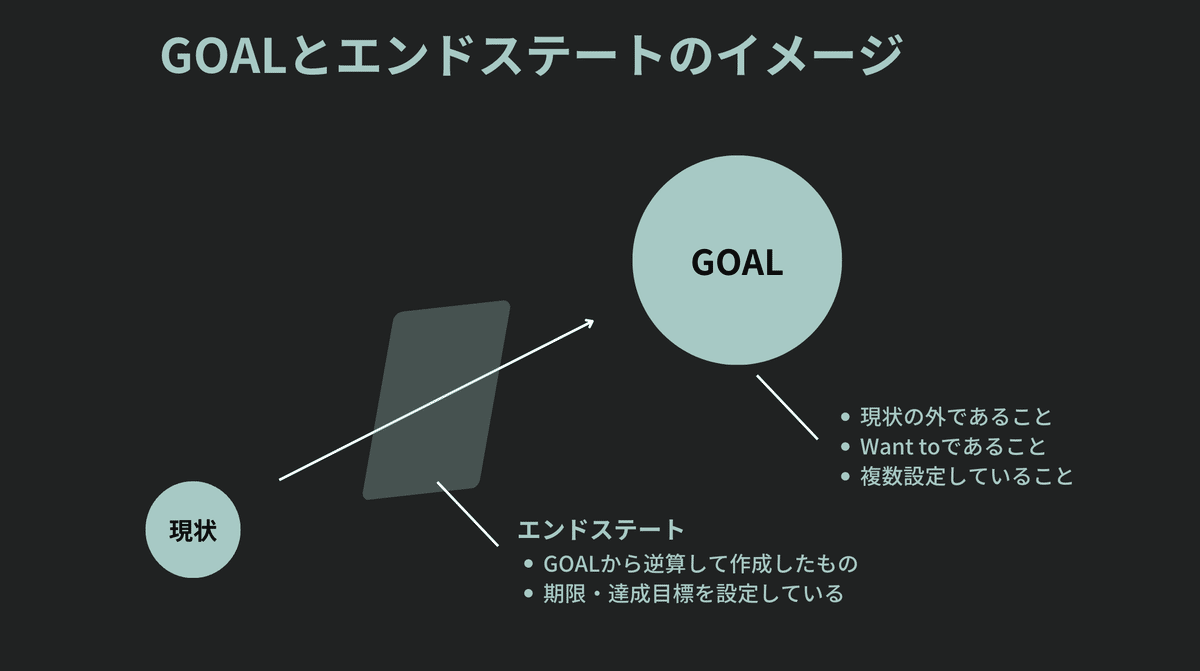

GOALとエンドステート

では、まず認知科学コーチングを受けたときに設定するGOALとエンドステートについて解説します。

■ GOAL

一般的に使われるゴールや目標とは異なる概念です。(この記事では、一般的なゴールと区別するために、「GOAL」という表記で統一します)

現状の外であり、周りに止められてでもやりたいこと(Want to)でバランスホイールに基づき複数設定されたものをGOALと言います。

そのため抽象度が高く、GOALの状態に近づいてきたらGOALを更新するので、明確な期日は設定しません。

■ エンドステート

エンドステートは一般的に使われるゴールに近い概念です。

GOALの状態から逆算して、「いつまでにこれは達成している」ものに対して期日と定量目標を設定したものをエンドステートと言います。

GOALとの違いは、達成基準と期日が明確に決まっていることです。

また、今の状態からできることを考えるのではなく、GOALの状態から逆算して設定することがポイントになります。

構築に至った背景

背景

私は認知科学コーチングを受けた経験があり、GOALとエンドステートを設定しています。

タスク管理は我流で行っていて、エンドステートとタスク管理の繋がりを感じにくく、どうにかして繋げられないかを模索している状態でした。

そんなときに円谷さんのNotion×GTDの動画を見て、エンドステートと掛け合わせる着想を得ることができました。

構築してしばらく運用してみて良さそうだったので、今回ご紹介させていただきます。

認知科学コーチングは受けたら変われるというものではない

認知科学コーチングを受けると今まで気づいていなかったことや思い込みに気づいたり、決断することでドーパミンが放出され、一時的に高揚感が生まれ、「コーチングって最高だ!」という感情になることが多いです。

※ 決して認知科学コーチングを否定しているものではありません

しかし、コーチングを受けただけでは現状は変わりません。

これまでの人生のなかで数々の挑戦をしてきた人であれば、そこで大きく変わることもありますが、認知科学コーチングが普及していている昨今では、挑戦慣れしていない人が現状の外の決断をしたものの、そこで満足してしまう、途中で立ち止まってしまう、という落とし穴があると思っています。

(認知科学コーチングは受ける人によって、その人の人生が大きく変わるというパワーがあることも事実です)

コーチングを受けても決断し、行動に移すことができなければ、現状を変えることはできません。

他にも行動を妨げる心のブレーキなどの問題もあるため、この仕組だけですべて解決するわけではないですが、高い費用を払ってコーチングを受けただけで終わってしまわないように、GOAL設定からエンドステートをしっかり設定し、エンドステートに向けた行動をやりきるための仕組みを構築できれば、より良いコーチング体験の一助になるのではないかと考えています。

NotionでGOAL・エンドステート・タスクを管理する

前置きが長くなってしまいましたが、NotionでGOAL・エンドステート・タスクを管理しているかをご紹介させていただきます。

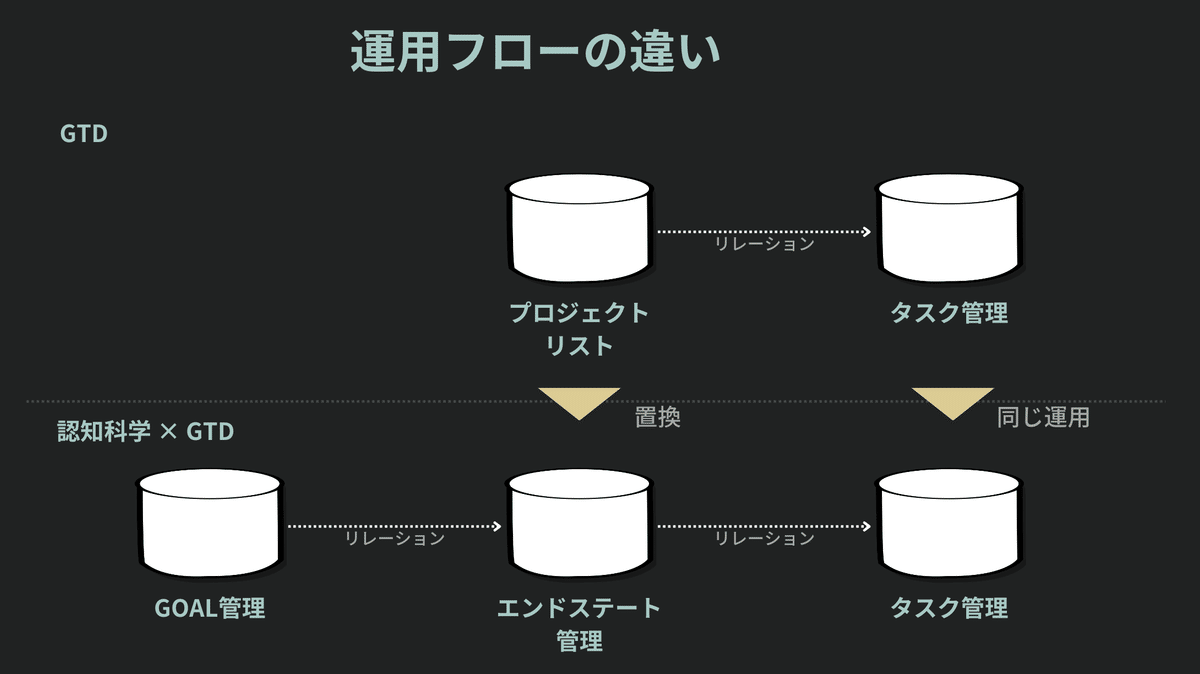

円谷さんの動画から着想を得て構築したと言うと誇張しているようで恐縮ですが、基本的にはGTDのプロジェクトリストをエンドステートに読み替えた運用になっています。

ざっくり図にするとこんなイメージでしょうか。

作成するデータベースは大きく3つです。

GOAL管理

エンドステート管理

タスク管理

GOAL管理DB

認知科学コーチングで設定するGOALの内容を管理するDBです。エンドステート管理のもととなります。

バランスホイール(仕事、趣味、人間関係、知性、家庭、健康・美容、社会貢献、ファイナンス)の8領域それぞれで設定した内容を記録します。

■ やりたいこと

・ GOALはバランスホイール全領域で設定する(最悪、特定の領域のみでも可)

・ GOALの更新は不定期で追加、更新、削除のいずれか

・ GOALには期限を設けず、定量化もしない(現状の外であれば良い)

■GOAL管理DBのプロパティ

・ GOAL内容(タイトル)

・ 領域

・ エンドステート(エンドステート管理DBとリレーションさせる)

■運用フロー

1. GOALを設定する

2. 領域を設定する

3. エンドステート管理DBとリレーションさせる

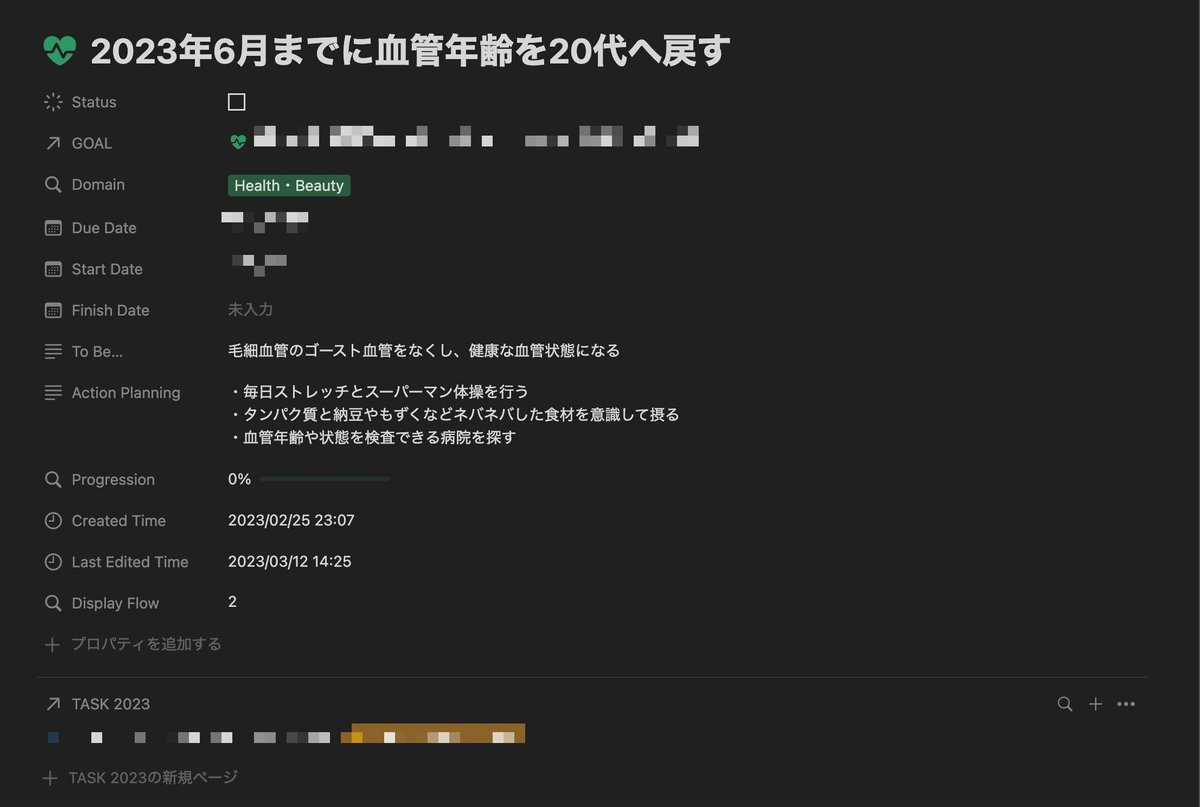

エンドステート管理DB

GOALから定量的で期日設定した目標を管理するDBです。

GTDでいうとエンドステート管理がプロジェクトリストに当たります。

GOALには期限は設けませんが、エンドステートには定量的な目標と明確な期限を設けます。

■ やりたいこと

・ 期限と達成基準を設ける

・ 終了したら新しいエンドステートを作成する

・ なるべく月度ごとに達成できるエンドステートを作成する(期限は自由)

・ 定量的かつ自分がコントロールできるもので設定する

・ 週次、月次で進捗確認を行い、エンドステートに関係ない作業(Have to)が多くなっていないか、ボトルネックになっていることはないか、他の重要性が邪魔していないか、など課題を確認する

■ エンドステート管理DBのプロパティ

・ あるべき状態(基本タイトルと一致する。期限とKPIを明記し、書ききれない詳細をここに書く)

・ アクションプランニング(ブレストする場所)

・ 期限

・ 開始日、終了日

・ GOALに紐づく領域(ロールアップで参照)

・ タスクの進捗管理(タスク管理のロールアップで参照)

■ 運用フロー

1. GOALからあるべき状態を定義する

2. あるべき状態のために今月やっていなければおかしいこと、達成しているべきことを書き出す

3. 達成しているべきことのために必要なアクションを書き出す

4. アクションに期限と定量的目標を設定する

5. タスクを作成する

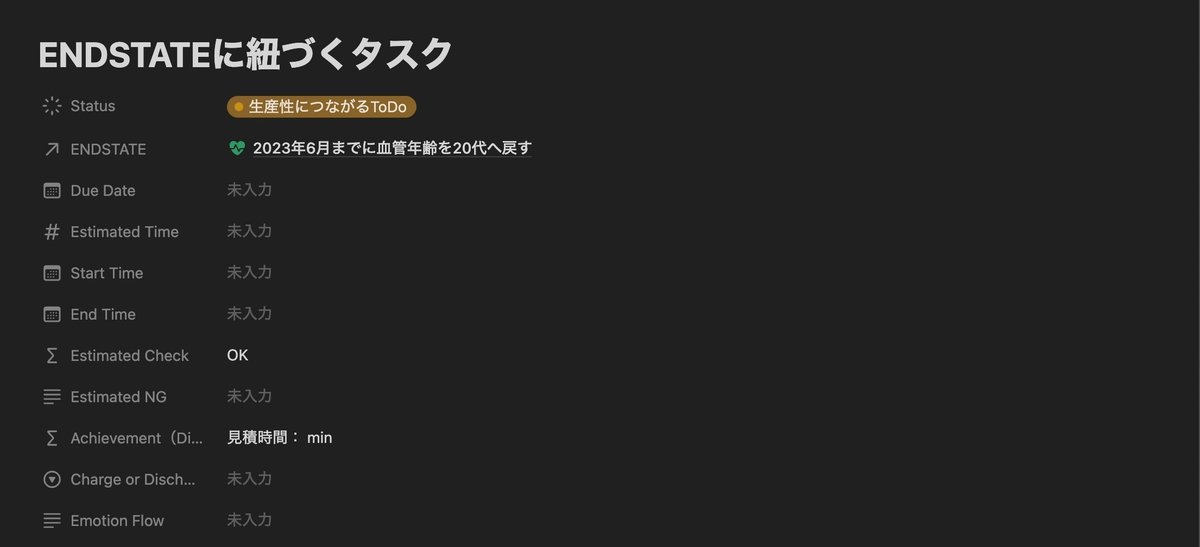

タスク管理DB

エンドステートを達成するための、アクションを管理するDBです。

GTDの「把握」のプロセスでエンドステートに紐付いたタスクをトップダウン形式で作成します。

トップダウン形式以外で思いついたことや光熱費の支払いなど生活の上でやらなければならないこと(Have to)はボトムアップ形式で作成します。

期限がなく、繰り返し行うタスクの場合は習慣トラッカーで管理するので、タスクは作成しません。

■ やりたいこと

・ GTDの運用に沿ってタスクを処理する

・ エンドステートから作成したタスクはトップダウンで作成される

・ 思いつきであったり、振り返り、GOALに関係ないがやらなければいけないタスクはボトムアップで作成されるもの

■ タスク管理DBのプロパティ

・ 期限

・ ステータス

・ 見積時間

・ 実績時間

・ 見積もりが外れた原因(見積もりより超過した場合)

・ 感情(良かったか悪かったかを選択)

・ 感情の言語化(タスク実行してどうだったかを書く)

■ 運用フロー

1. INBOXに登録された内容をGTDの「整理」のプロセスフローに沿って仕分けをする

2. 次に行動すべきタスクに仕分けられたタスクを順次実行する

運用方法

簡単な運用方法は上記で説明させていただきましたが、ここまでで少し長くってしまったので、タスク管理の詳細な運用については次のnote記事で解説したいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは。