森の悪魔を切り拓く土佐山のチェンソーマン

土佐山アカデミー主催の「旅づくりワークショップ」も第7回を迎えた。ワークショップ講師として高知県に来るのも慣れたもので、目をつぶっていても空港バスで市内にたどり着くことができる。そのまま路線バスを乗り継いで土佐山へ…と思ったら、平日と休日でダイヤが違って、結局車で迎えに来てもらった。慣れによる油断。

今回のテーマは「森のお手入れ」である。世界3位の森林率を誇る日本。その中でも高知県は森林が占める割合がNo. 1なのだ。

人が手を入れた森林を里山(さとやま)という。適切に手入れをすることで、田畑や用水池として活用でき、収穫が期待できる。その生態系は生物多様性にもプラスになるという研究が発表され、国際会議でも注目を集めているとか。

そんな里山のプロである、土佐山育ちの大崎さんに弟子入りするのが今回のプログラム。大崎さんは有機生姜を加工した土佐山ジンジャーエールや土佐ジローと呼ばれる鶏の養鶏を営んでおり、高知の山をブランド化する原動力となっている偉人である。幼少期から野山に親しみ、自然の知恵と社会との接続点になっている方だ。

森のお手入れに必要な道具は、ナタやノコギリなど枝を落とすものが中心。時にクワや重機も登場するが、今回は入門編である。参加者は思い思いの道具を手に、野山へと分け入っていった。

当初抱いていたイメージは、平地の森の中で小枝を払い、落ち葉を掃除して、切り株で紅茶を飲み、リスと戯れる…。ピーターラビットの世界観のような牧歌的なオータムを楽しめるのかしら、なんてものだったが、ぜんぜんちがった。

うなるチェーンソー、倒れる木々、伐採に次ぐ伐採。急激な斜面。人が入れる里山を維持するには、ここまでの「開拓」が必要なのか、と目から鱗が落ちた。

邪魔な木はノコギリで切り落とし、邪魔な枝はナタで叩き払う。太い木はチェーンソーで一発である。なにか悪いことをしているような複雑な気分になるが、同時に、切り開かれた地の明るさに驚く。光が入り、暖かくなり、風が通り、人が心地よく感じる居場所ができる一連の工程は、なんとも愉快であった。

参加者は10名を超えているため、少しのレクチャーを受けて森を切り開くと、一瞬で間伐が成され、見通しの良い森ができた。その後、思い思いの居場所をつくっていく。

椅子を置いて切り株をテーブルにする者、木の布団を敷く者、森への入り口となる階段を設置する者、筋トレ設備をつくるグループなどなど、不思議とつくるものがあまり被らないから面白い。

大崎さんは素手でチェーンソーをぶん回しながらどんどん邪魔な木をぶっ倒していく。その様子はさながら土佐山のチェンソーマンである。ドウダンツツジやサクラなど残しておきたい木々を避けて、悪魔のごとく木々を退治し森を切り拓く。木漏れ日に照らされし姿は神々しくさえ感じた。

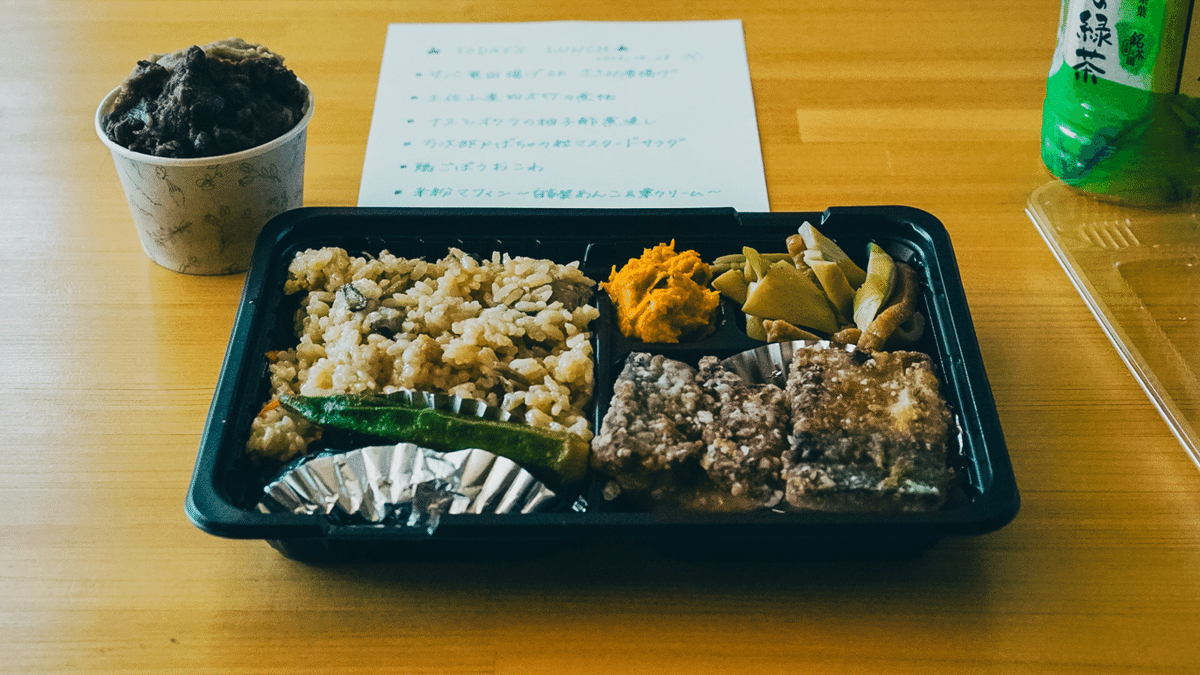

昼食を挟み、夢中になって森を手入れしていく参加者たち。最初は恐る恐る切っていた手つきも慣れてきて、自分が心地よく感じる場所をつくり、そこからの景観を確保するためにまた木を切ったり、枝を落としたりしていく。盆栽や日本庭園にも似たデザインの楽しみを、森林という自然の中で大胆に感じることができた。

体を使った後はワークショップで頭を使う番である。森の手入れで気づいたことをひとりひとり紙に書いて発表してもらう。驚くべきことに、誰1人被っていない。光と風に気づく、達人の頼もしさに気づく、大胆にバッサリ切っていいことに気づく、みんなで協力すると早いことに気づく、森の気持ちよさに気づく、周りとの関係性によって快適さが変わることに気づく。

そして、このワークショップの独特なところである、アナロジーの考え方で、頭をさらに疲れさせてもらう。森の手入れで気づいたことを、さらに生活の他のことに活かせないか考えてもらった。

教育に活かす、家づくりに活かす、仕事の進め方に活かす、家の片づけに活かす、人間関係に活かす、遊びのルールづくりに活かす…これもまた、誰1人回答が被らなかった。それだけ豊かで情報量の多い体験になったのだろうか。そうだといいなと思う。

大崎さんは、いま目の前の心地よさはもちろん、秋には落葉でこの道が黄色く染まる、だとか、春には桜が咲くからこの木は残しておく、景色のために木を切るが切りすぎると北風が寒くなるので少し残す、などなど、時系列や天候によっても、繊細に森のデザインを変えている。その知恵は人から教わるものではなく、山の中で自然と覚えるものだという。また、常に目をかけてやることで、手を入れるべき部分が見えてくる、その人手はなかなか足りないものだという課題についても教えてもらった。

自然と共に生きる時、時間の感覚は季節と連動する。空間のデザインもまた時間を見据えたものになる。遊歩道が当たり前にフラットな地面であることさえ、誰かの手が入った結果だ。そのことに改めて気づかされた。これから山や森を見た時に、どのような手入れがされているか考えてしまう体になった。

そのこともまた、森からいただいた収穫であった。

ありがとう!Thank You!谢谢!Gracias!Merci!Teşekkürler!Asante!Kiitos!Obrigado!Grazie!Þakka þér fyrir!