『わが星』感想―ユーモア,滅び,資本主義

16000字 25~30分

1■この星は生きるに値するか

まだ生まれてくる前のこと。混沌の渦にぷ〜かぷか、浮かびながら、赤ん坊は地球を見下ろして考えるの。

「わたしが生まれてく、この世界、この地球。生きるに値するだろうか?」

まるで哲学者みたいにさ、眉間にしわよせて。それで、生まれたばかりの子どもって、顔がしわくちゃになってるんだって。

「生まれてみようかな〜、それとも、やめとこうかな? 例えば南米のプエルト・タナレスを走るガウチョの馬が、ぶちの牛たちの中を突っ切って、追いつくことも出来ないのにパンパスの彼方にかかった虹を目指したり。それとも湖みたいにだだっぴろいアイスランドのブルー・ラグーン温泉につかってなんだか眠くなったり。ううん、命ある人たちが悲劇や絶望だと嘆くことでさえも。例えば、コートジボワールの難民キャンプに暮らすお腹をすかせた子どもが山を越えて反政府ゲリラに合流して、麻薬漬けになりながらAK47突撃ライフルを空に向けてぶっ放すときの音と火花だって、ねえ、全く生まれないときの、無のままよりも、ずっと素敵だと思う」

でも。赤ん坊は躊躇した。素敵であるはずなのに、この星で生きるってことは、なんだかとても……とても冷たくて、淋しそうに見える。どうしてなんだろう?

2■あらすじ

劇団「ままごと」による『わが星』の初演は2009年。今回は再々演。まん丸い舞台を円形の客席が取り囲む。パンフレットと一緒に二つぶの「アポロ」チョコレートが渡された。君の手は太陽みたいに熱いから、珍しがって触ると溶けてしまうから気をつけて。月に到着するときまでそっとポケットに入れておこう。舞台には何も置かれていない。白い円が1つ描かれているだけ。空には1つの蛍光灯/太陽と、それを取り巻く8つの電球/惑星たち。

劇の始まりを制作者が語り始めたよ。「これから、四秒後に明かりを消させて頂きます」あたりは真っ暗に。「本公演は85分を予定しております。途中、4秒の休憩をはさみます」客席でクスクス笑いが起きるね。(トイレ行けるかなぁ)誰かのささやき声、思ったより大きく響いてそれがまた笑いを誘う。

きっと「わが星」と深くつながっているだろうワイルダーの戯曲「わが町」(アメリカ,1938年)でも、劇の一番最初に舞台監督が登場して、客席に向かってあれこれと話しかけるシーンがある。「これは演劇です。虚構です」そんな風に、リアリズムが最初から否定される、みたいに捉えられることが多いみたいだ。

真っ暗な中で登場人物たちが話し始める。それは宇宙が始まる前、暗闇の中、何も起こらない世界。時間も空間もない。一人の子どもがだだをこねはじめた。

「つまんない」「”つまん”も無いから」「ねえ、遊ぼうよ」「どうやって?」「最初はグー」「グーもないから」「最初は"無"」

そうやって、遊びから宇宙が/劇が始まる。

―最初は無、ビッグバン!

「わが星」の特徴は? って聞かれたら、そうだな、まず「音楽劇」って答えたくなる。ミュージカル……そんな気もするけどちょっと違う。ラップ?……それもそうだけど、どっちかって言えば「ポエトリー・リーディング」みたいな。いや、ひょっとしたら「オペラ」じゃない? 一般的な演劇みたいなシーンもあるし、音楽のリズムがとても強いシーンもあり、その中間みたいなシーンも。

ああ、でも「音楽劇」ではあのダンスのことが伝わらない。円舞……ってより「ぐるぐるダンス」ってのがぴったりだ。「星舞(ほしまい)」なんて言葉も登場するけど、それは惑星たちが太陽の回りを公転する姿であり、そして一日が過ぎていくこと、時間、一日、生活が進んでいくことのメタファーでもあるように見えた。丸い舞台をぐるぐる、ぐるぐる、変わること無く1つの方向へ。時間が逆戻りしないように。そして、希望と絶望が一巡り、誕生と死が一巡り、創世と滅亡が一巡りしたとき、なんだか寂しくなって、「ねぇ、手つないでもいい?」人々=惑星は手をつないで、今度は時間の流れから自由になって踊りだす。

「わが星」のストーリーは、二つの世界・存在が二重写しになったものなんだ。ある団地に住んている10才の女の子、「ちーちゃん=わたし」の一生=100年と、太陽系と地球が生まれて、最後に赤色巨星となり地球を飲み込んで消える太陽の一生=100億年が、オーバーラップして語られる。劇の始めで「ちーちゃん」が生まれるシーンがあり、最後のシーンでは彼女の死が暗示させる。劇は「ビッグバン!」の掛け声で始まり、最後のシーンでは100億歳になった地球と太陽が燃えつきて消えていく。

「ちーちゃん」の家族やその友達は、太陽や他の惑星や月でもある。二つの世界は、はっきりと分かれているわけではなく、ときどきどちらのことを話しているのかわからなくなる。「アームストロングさんとオルドリンさん」「誰?」「アメリカ人」「これに乗って行くの」「なにそれ?」「アポロ。食べる?」アポロチョコレートは、同時にアポロ計画の宇宙船となって、友達の月ちゃん=月へと到着する。ほんの少しづつ、地球から遠ざかっていく月と、大人になって段々遠ざかっていく衛星の月が重ね合わせになる。

なんでもないような、ある団地の一家の物語。誕生日を迎えたちーちゃんは、お父さんから望遠鏡をプレゼントされる。もっと大きな望遠鏡がほしいの。太陽の回りを大急ぎで一周して、一年はあっという間。「もっと大きな、もっと大きなものを!」(私達の欲望は限りを知らない)どんどん時間を進めると、おばあちゃんの寿命が来たりする。じゃあ、逆回転! お父さんとお母さんは、仕事にでかけ、家事をして、なんでもない一日を繰り返し送っている。水星金星火星、それぞれ太陽の回りを、なんでもない(相対的な)一年を繰り返し公転している。

遠い遠い場所、一万光年向こうから地球を眺めている一人の男の子がいる。大きな大きな望遠鏡で、「ちーちゃん」を眺めている。けれども、それは一万年前の光。既に彼女は死んでしまっている。宇宙で遠くを見ることは過去を見ることと同じだから。けれど彼は、どうしても、彼女に/その星に出会いたくなった。そして、光速を/校則を超えて、屋上から流星に飛び乗って、一万光年を一跨ぎ。

公演の終わり近く、「ねぇ、手をつないでもいい?」最後の繰り返しのシーケンスに入る前に、もう一度制作者がやってきて「本公演は、残り5分を予定しております」と言うところが好きだ。ある切れ目の中で、物語からも、自分の人生からも、時間からも切り離されて、僕はぷかぷか、ただ混沌の渦に浮かんでるだけのような気分になる。

行為のまっただ中、その頂点のような瞬間に、その行為そのものが一瞬、解除されて、ある種の無為のモーメントがやってくることではないか (『君自身の哲学へ』小林康夫 P205)

「ねぇ、これ、あたしが死んでく時?」

「ずっと見てたんだ」

「あたしが眠るまで見ててくれる?」

「いいよ」 (わが星 2015年版 P.94)

太陽が燃え尽き/電気が消えて、舞台に暗闇と静寂が戻り、終演。

3■表情,冷たさ,まばゆさ―いくつかの応答

とても、説明しきれない! 断片的なシーンが暗示するものは無限に広がって、確かに「時間」「誕生」「死」「滅亡」「日常」そうしたテーマを拾い出すことは出来そうだけれど、それだけでは語り尽くせない。ダンス、ラップ、詩的な言葉たち。どれかを説明すれば、どれかがこぼれ落ちてしまう。戯曲の内容は、作品の手法という形式と共に、文字通り足並みそろえてぐるぐる歩んでいる。

初め、DVDでこの舞台を見た。どうしても時間がたりなくて、飛ばしたり早回ししながら、30分くらいだけ。けれど、ぼろぼろ、泣いてしまった。舞台が始まったその瞬間から、僕は本当に胸がいっぱいになってしまって、胸が苦しくて、痛くて、もう張り裂けそうにまでなって、そんなときは舞台を見つめることも出来ず、下をむいて泣きまくっていた。いくつかのセリフで、息が詰まる。呼吸が苦しくなるほどに。

最初、舞台上の役者たちは、みんな、やわらかな笑顔を浮かべている。一人の女の子が生まれて、あふれる喜びに包まれてる。けれど時折、全てを悟った、諦めた者のほほえみのように見えることがある。もうあと一滴、それで泣きだしてしまうような。同じような言葉の繰り返しが始まったかと思うと、それは少し異なってる。白いカーテンは黒いカーテンに。見上げると、役者たちが無表情になってるのが見えた。でも同時に、その無表情の中にもほんの僅か、喜びのカケラが残ってるようにも思える。死の間際、滅びの間際、私たちの生は、私たちの星は幸福だっただろうか? そういえば「幸せ」という言葉は、この劇の中で直接使われてたかな? ウェブ上で公開されてる戯曲を「幸」という単語で検索をかけてみた。一件だけヒットする! でもそれは、作・演出の柴「幸」男の一字だってわかって、僕は少し笑った。

終わりゆく太陽のあまりにもまばゆい光! 舞台からその幸福があふれだす! いくつか、「わが星」について書かれた文書を読んだのだけど、そうした明るさに違和感を抱いたものがあった。

その上演は、無媒介のというか、いっさいの躊躇やアイロニーなしの絶対的肯定性をその特性とし……底が抜けたような絶対的「明るさ」はいったい何かと思わずにはいられなかったのである。(「10年代の上演系芸術」『ユリイカ 42(10)』内野儀)

わぁ、「ベートーヴェンの第九」について言ってるみたい! そんなズレた反応をしちゃったな。確かに、外形は「無根拠な肯定」、そうかもしれない。けど、あの歓喜の歌と同じように、きっとそこには厳しさがある。片山幹生の批評はそこに触れていた。

『わが星』のまばゆいばかりの日常性の賛美のむこう側に現実への乾いた諦念がある。見方によってはあの徹底した明朗さには、「どうせ最後は死んでしまう」といった軽やかであるが根強いニヒリズムがあるようにも感じられる。『わが星』柴幸男は心地よい夢心地の楽園を見せながら、常に死を暗示している。あの底抜けのまばゆさは、相反する闇の存在を意識させずにはいられないものでもある。あの甘美なノスタルジーに満ちた幸せな世界はすべて過去の出来事であり、確実な終末が訪れることが作品のなかで冷徹に繰り返し予告されている、という悲観的な物語を『わが星』のなかに読み取ることも可能だろう。(後略)

(「『わが星』、ことばと音によるノスタルジア」 片山幹生) http://www.wonderlands.jp/archives/17905/

この他にも、「どこか突き放した冷たさ」みたいな言葉をツイッターでも見た気がする。うんうん、と頷きながらも、僕は違うことも思ってた。ここで言われてるような「冷たさ」さえも、冷え性の僕の手にとってはとてもあたたかく感じるということ。それはつまり、僕たちを取り巻くこの世界の方がずっと冷たく、何の温度も感じさせないということ。だから、どんなに冷徹だとしても、誰かの瞳が見つめてるんなら、それだけで小さな暖かさが生じてるように思える。そして、『わが星』は、あるいはベートーヴェンの歓喜の歌は、99%の希望を描くことで、1%の絶望、そこに描かれていないもの、つまり僕の目の前にある世界を強烈に呼び起こし、作品と対置する。

冷めきった世界を、冷めたものとして見つめる暖かな眼差し。それは僕にとって初めてのものではなかった。人類学者、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』の最後のどん詰まりの文章を思い出してた。

「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう……(人類の文化は)1つの想像の束の間の開花であり……人類がそこで自分の役割を演じることを可能にするという意味を除いては、おそらく何の意味ももってはいない。

……

(人間が創りだしたものは)人間の精神が姿を消すと同時に無秩序のうちに溶け込んでしまうだろう。(『悲しき熱帯』レヴィ=ストロース 二巻 P425-426)

そう、レヴィ=ストロースは、人間の築き上げてきたものが、エントロピー法則に従って全てバラバラに解体されて、無意味になるってことを思っている。それでも、その諦めの中に希望のような、人間を奴隷化から解き放つ「か細い架け橋」を見ていた。きっと、「システム」から解き放たれること―でもそれは、もっと後で話そう。

上で取り上げた片山さん、最初に『わが星』を見たときに、こんな風に感じたって書いてる。

その日常性の賛美はあまりに無邪気に感じられることもあり、ある種の新宗教に対して抱くような警戒心を持った観客も少なくないはずだ。

……

『わが星』の素朴な表現の数々はその素朴さゆえに作品にある種の聖性を付与している。

実のところ、こっちの文章の方が先に来てるんだ。片山さんは、この後で「相反する闇の存在」や「確実な終末の冷徹さ」を見てイメージを変える。ここで言われてることは、内野先生の文章にある「底抜けの明るさ」とも通じてることだと思う。でも、僕は最初の最初から、こうした思いを全然抱かなかった。

4■ユーモア

それはきっと、この劇には光だけでじゃなくて「ユーモア」が溢れてるからだと思う。だいたい、「わが星」は「教え」みたいなことは全然何にも言ってない。「私たちは、やがて、みんな、死ぬ/この星は、太陽は、やがて、滅ぶ」ほんとにそれだけだ。

主人公の「ちーちゃん」は、グル―導師になんてどうしたってなりえない。彼女はもうどうしようもなく不完全な存在で、だからこそ愛おしい。「猿みたいだし」

わたしがこれまで話したことは、それでも一種の独断論へとさそいかねません。それは作家を読者の教主(グル)に、読者に対する精神世界(エソテリック)の教師にしかねない。

……そこに救いの手をさしのべてくれるのは、ユーモア、ただこれだけです。

……ユーモアは狂信的でも教義的でもない。それはいつも人間的だし、やさしい。ユーモアとは、自分の不完全さを苦渋に陥ることなくみとめ、気持ちを楽にしてくれる、あの意識の姿勢です。そしてまた、他人の不完全さも微笑んでうなずける。

……子どもたちが一番敏感なのは、本当のユーモアなのです。なぜなら、ユーモアは子どもたちに、人は失敗するし、失敗してもいいんだと語ってくれるからです。いやそればかりか、わたしたちには足りないところがあるから、だからこそ愛されるのだと教えてくれます。

(ミヒャエル・エンデ「永遠に幼きものについて」『エンデのメモ箱』P.249-250)

「わが星」を見てて、僕は何度も何度も涙をこぼしてしまう。そのあまりの美しさに。でも、話が深淵にさしかかりそうなその次の瞬間、いつだって「ちーちゃん」の―あるいは他の誰かの、マヌケな一言があって、涙がぽろっと伝うそのほっぺたは既にクスクス笑いで震えている。

わ じゃあじゃもうお猿さんの、前の、もう全部の前の、一番最初の最初は、どこから生まれてきたの?

婆 お星さんです

わ お星さん?

婆 お星さんからこんなちっちゃいのが生まれてね、ちょっとずつ大きくなって、目玉が20個ぐらいあるやつとか、ヌメヌメの魚に足が生えたやつとかがいて、

わ ぎゃー

婆 それで、みんながいるんです(わが星 2015年版 P.40)

この劇は、リズムに乗って進んでいく。どのシーンでも、背景に静かに時報の四拍子が流れてる。途絶えることのないそのリズムの中で、まばゆい歓喜も、おバカなユーモアも、等しいものとして、そして絶えない波みたいに訪れる。それはきっと、誕生と死、喜びと悲しみの対比と一緒で、メトロノームみたいに、時計の振り子みたいに、幾度も巡っていく。僕はそのために―つまり、絶望や宇宙の真実といった「重さ」と、喜びや日常的なユーモアの「軽さ」を均等なものにするそのために、この劇が「リズム」を必要にしたんじゃないか、ということを感じてた。

僕の一番大好きなシーンは、一番泣いてしまうシーンで、同時に一番笑ってしまうシーンでもある。友達の月ちゃんが、タイムカプセルの中に入れた手紙を歌うシーンだ。

ちーちゃん、あのとき声をかけてくれてありがとう

ちーちゃん、あのときアポロをくれてありがとう

あの日がなかったら、あたしきっとずっとひとりぼっちだった

ずっと、ずっと、そう思ってた、あの日からそう思ってた

明日言えなかったら明後日、明後日言えなかったら明明後日

五明後日、六明後日、来週、来月、来年、来世紀、

でも、もしかしたらあたし、最後まで言えないかも、

だから、もしものために、この手紙に書いておきました

ちーちゃんが塩と茄子ときゅうりとみょうがとぬか入れて、

ぬか漬けにしようって言い出しときは本当にびっくりしちゃったから、

焦って、腐っちゃうから食べ物禁止って言っちゃったんけど、

やっぱりちーちゃんには内緒でアポロを入れようと思います。ごめんね。

今夜は月がとてもきれいです、きっと明日は晴れだね

ちーちゃんと明日、タイムカプセル埋めに行くのが楽しみです、月より。

(わが星 2015年版 P.82)

月ちゃんのまばゆい思いに涙がこぼれた次の瞬間、「ぬかづけ」の話で僕は宇宙から小学校のグラウンドにひきもどされる。このセリフは、上でくぎった4行ずつ、同じリズムの中で「歌われる」。リズムは、泣いている僕も、笑っている僕も待ってくれずに、「きっと明日は晴れだね」と続いて、もうその言葉に微笑んで頷いていたんだ。

5■滅び

僕は、最初からこの劇を「児童文学」の一種として見ていたんだと思う。もちろん、主人公の「ちーちゃん」が10歳ってこともあるけど、彼女が「死」や「滅び」を見つめるその眼差しに、いくつかの物語を思い出してた。

「君たちは滅び行く種族なんだ」(『借りぐらしのアリエッティ』)

「生命は我々に与えられたものです。そんな大事な贈り物をしっかりと受けとめて大切にしないのは、やはり間違いではありますまいか?」

「ならば、死もまたわたしたちに与えられたものとは言えませんか」(『アースシーの風 ゲド戦記Ⅴ』ル=グウィン P.345-346)

「パパは、死んだら、もう最後の最後なんだって言った。もう何もわからなくなって自分というものもなくなるんだって言った。もうなんにもなくなるんだって言った。でも、わたしが死んでも、やっぱり朝になったら太陽が出て、みんなは普通の生活を続けるのってきいたら、そうだよって言った」(『西の魔女が死んだ』 P.115)

「わが星」では、ちーちゃん/地球が、「燃えるんでしょ? 消えるんでしょ?」と、その死/滅びを問いかける。一人の人間の死と、地球の滅亡が重ね合わされる。この文章の冒頭に、ある赤ん坊の話を書いた。優れた児童文学は、子どもに対して、「この世界は生きるに値する」その理由を教える作品でなければならない! ……なんて、教条的に思ってるわけじゃないんだけど、そう思うときも結構ある。僕が「滅び」のことをずっと考えてたのは、それが「生きるに値する世界」のイメージを喰いあらしてしまうように感じてたからだ。さっきも引用したミヒャエル・エンデのこの文章を読んでから、その思いはもっと強くなった。

ここでしばし、今日の啓蒙された近代人がいだいている世界像、子どもたちがすでに学校で詰め込まれている世界像をみてみましょう。

……この太陽系はエントロピーの法則により暑熱か寒冷で死に絶えるときまで、あと数百万年か数億万年ふらふらまわりつづけるというわけです。そのあとにそこを支配する、宇宙規模の墓地の静けさのなかで、人類の全歴史は、その苦しみも歓喜も、その文化も戦争も、その聖人や天才や狂人もふくめて、巨大だが無意味な出来事が並ぶ途方もなく長い列のなかの、ほとんど目にとまらないちっぽけなインターバルにすぎなくなってしまう。

みなさま、このような世界観のみじめさとつまらなさを、どうか実際に目にうかべてください。

……このような世界像からは、もやは倫理的、宗教的、美的価値をみちびきだすことはできません。すべては、きわめて副次的な人生の役割すら、このような見方のなかでは無意味だし、茶番にすぎないのです。

このような世界観に対して、別な世界観をうちたてねばなりません。世界にはその聖なる秘密を、人間にはその尊厳を取り戻してくれる世界観です。(ミヒャエル・エンデ「永遠に幼きものについて」『エンデのメモ箱』P.246-247)

宇宙が全て、熱的な死を迎える。完全なまでの滅び。その地点から遡っていけば、全てが無価値になってしまう。もしも最後には全てが滅んで、何も残らないのであれば、その世界は生きるに値するとは簡単には言えそうにない。「世界に何かを残す」というのは、確かに価値みたいにうつる。子どもでもいいし、1つの詩や曲でもいい。「歴史に名前を残す」なんて表現もあるよね。何かが残れば―その人生には価値が、意味があったと胸を張れるかもしれない。けれど、その端っこに「熱的死」が置かれてしまったら? 人間のタイムスケールを思うのなら、1万年後も1兆年後も誤差みたいなものだ。よく宇宙の一生から見て、人間の歴史が「一秒」の出来事と言われるように。こうして、「何かを残す」ことも無根拠に肯定はできなくなった。

リオタールという哲学者の言葉が、これを裏付けする。

「太陽の終わりとともに、あなたたち(哲学者)の解決不可能な問も終わりを迎えるでしょう。

……探求としての思考が、結局のところ太陽とともに死すべき運命にあるならば、戦争、紛争、政治的緊張、世論の動き、哲学的論争、また情念さえも、すべてはすでに死んでいます。

……地球が消滅するとき、思考はその消滅を完全に思考されないままに途絶えてしまうでしょう。

……太陽の死は、精神の死です。」 (『非人間的なもの』リオタール P.12-13)

哲学は、ずっと答えが出ないまま問われ続けるもの。解答が出ないということそれ自体がとても重要なんだ、とリオタールは考える。けれど、太陽の破滅はその「連続」が途切れることを約束してる。「解答が出ない」という価値が帰納的に無意味になってしまう。

リオタールの言葉も、「わが星」も、「宇宙の熱的死」ではなく「太陽系と地球の死」について語っている。「わが星」を考えれば「その先」の希望がある。宇宙科学が語るように、星は死ぬまでの間により重い元素が作られて、それがまた渦を巻いて原子恒星になるかもしれない。地球を構成していた元素は、また新しい星の原材料になる。ちょうど、死んだ人間を構成してた原子が再利用されて新しい命の素になるように。太陽はスーパーノヴァを起こさず、元素は飛び散らないかもしれない。でも銀河系はそのうちアンドロメダ銀河と衝突するかもしれないし、滅びが早まる代わりに地球がうまいこと遠くまで飛び散って星の素になれるかもしれない。

でも、「わが星」には、そうした希望よりは、「熱的死」に通じるような「滅び」が強く暗示されてるようにも思える。

男子 この星は、この星たちは最後、どうなるんですか、

先生 恒星は水素が燃えつき、膨張をはじめます。恒星の近くにある星、例えば水星や金星はその中に飲みこまれます。

男 それで、他の星は、

先 運良く恒星の軌道をはずれて飲みこまれなかったとしても、蒸発。もし仮に恒星の温度が下がり、蒸発が免れたとしても、水や大気や植物や動物、ありとあらゆるものは吹き飛ばされ燃え尽き、星は石の塊となるでしょう。

男 それで、

先 その後、余熱もなくなった恒星は静かに光を失い、目を閉じるようにゆっくりと世界は闇に包まれます。(わが星 2015年版 P.61)

こうして、人間の死→地球の死→宇宙の熱的死、は「滅び」という1つに結び合わされる。それに対抗しようとしてるのは、児童文学だけじゃなかった。

キュゥべえ「全ては、この宇宙の寿命を伸ばすためなんだ。まどか、君はエントロピーっていう言葉を知ってるかい? 簡単に例えると、焚き火で得られる熱エネルギーは、木を育てる労力と釣り合わないってことさ。エネルギーは形を変換する毎にロスが生じる。宇宙全体のエネルギーは、目減りしていく一方なんだ

……

この宇宙にどれだけの文明がひしめき合い、一瞬ごとにどれ程のエネルギーを消耗しているのか分かるかい?君たち人類だって、いずれはこの星を離れて、僕たちの仲間入りをするだろう。その時になって、枯れ果てた宇宙を引き渡されても困るよね?」 (『魔法少女まどか☆マギカ』10話)

「この宇宙はね、どんどん死に近づくの!……そう!この宇宙はね、えんとろぴーがずんずんどこどこ増えてってね、最大になっちゃうの! 何にも動かない! おしまいだー! こいつはこまった、どーしよー!? しかし! このセカイに、科学で証明できないものがあったら? えんとろぴーに逆行する、不思議な力があるとしたら? そいつが、ミラたちの使う魔法の力だよ!!」 (『スマガ』)

熱的死にどうやって対抗しよう? いいや、そもそもなぜ対抗しなければいけない? 例えば、上に挙げた『ゲド戦記』は、滅ぶということが無価値である、というその構図にこそ立ち向かおうとしてる。

6■資本主義,システム,無

『ゲド戦記』のラストで、登場人物たちは「死の世界の石垣」を壊そうとする。その石垣は、死と滅びを免れるもの、永遠に生きるために、人間が築き上げたものだった。そしてそれは、「所有」や「分配」と結びついてる。

あなた方は土地を持ちたいと願った。あなた方は物をつくって、手許に置きたいと願った。そして、そうした。それがヴェル・ナダン。分配であり、分割であった。

……一方では、わたしたちが手にした自由までも欲しいと思うようになった。……私たちの世界の半分を盗みとって石垣をめぐらし、生命や光から遠ざけて、そこで永遠に生きられるようにと謀ったのよ。(『アースシーの風 ゲド戦記Ⅴ』P.341-342)

さて、これはミスリーディング、いろんな勘違いを呼びそうな言葉だぞ、と前置きして言おう。僕は、『わが星』は「資本主義に抵抗する物語だ」と思ってる。よし、どうだ。ここだけ切り取って拡散してリツイートするとよい。炎上だー! でもちょっと待って、もうちょっと続けさせてほしいな。

僕は昔、環境保護運動に関わってた。ちょっと面倒な話なので、大雑把に言うのだけど、僕の中で児童文学と環境保護運動、あるいは平和運動なんかも、離れがたく結びついてる。それは「未来」というキーワードで。児童文学は「世界が生きるに値する」未来のイメージを伝える。環境保護は、子孫の未来のために、今ある自然環境を残そうとする。

環境とか平和って言葉、きっとそれは「資本主義に対抗する」ってイメージがあると思う。資本主義は、利益を再優先させるためなら、環境汚染や戦争さえも厭わない。それは、とどまることのない欲望に突き動かされる。もっと沢山。もっと豊かに。

「ね、お父さん、新しいのちょうだい。もっとよく見えるの。もっと大きく見たいの!」ちーちゃんが時間をどんどん先に進めたのは、より大きな望遠鏡を得るためだった。「一緒にメリーゴーランド乗ろうよ、あとジェットコスーター、コーヒーカップ、観覧車」それはとっても欲張りな子どもの姿だ。「そんなに乗ったら目が回る、目がくらむ、めまいがする」

でも、資本主義というのを、もっと広くとらえたとき、環境保護とそれは足並みを揃える。それは未来の価値を見積もるから。

「人間の利害は、複雑性を延命させるという利害に従属させられている」(『非人間的なもの』リオタール P.9)

人間は「より良い」発展を目指していく。その「良さ」の中に、生物多様性や、自然環境も含まれていく。「未来」に向けて、人類種を存続させていくことは、結局のところ利益として換算出来る。そうした意味で、環境保護なり、平和運動なり、現在の価値を投資にまわして、未来の価値を最大化させようとするものは資本主義システムを支えている。

蓄積せよ、蓄積せよ! これがモーゼであり、予言者である! 「勤勉は貯蓄によって蓄積される材料を供給する」ゆえに貯蓄せよ、貯蓄せよ! すなわち、剰余価値または剰余生産物の能うかぎり大きな部分を資本に再転化せよ!(『資本論』マルクス 一巻第七篇)

つまり、僕が「資本主義」という言葉で伝えたかったのは、この「評価」とか「換算」のシステムのことだ。未来がいつでもよりよくあるべきことを前提とすること。必ずより価値の高い方に賭ける/投資すること。未来には無限の可能性がある。けど、この資本主義のシステムの中では、「死」と「滅び」の評価はゼロになる。

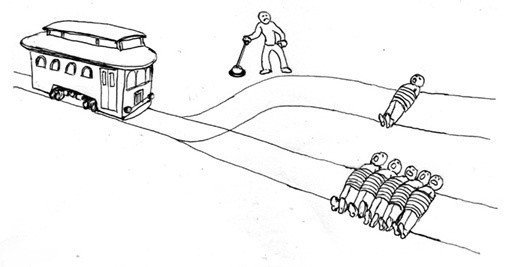

功利主義を説明するとっても有名な問題がある。サンデル教授のおかげかなあ。向こうからトロッコが猛スピードで迫ってくる。このままでは5人の作業員が死ぬ。でも君はレールのポイントを切り替えることが出来て、もう一つの道筋には1人の作業員がいる。君が自ら手を下せば、犠牲は5ではなく1で済む。この問題文にもう一行付け加えよう。「どちらにせよ、その次の日に地球は滅ぶ」これでこの問題は意味を無くした。

先日、あるシンポジウムに参加した。環境を守っていくことを目指し、個人がどのような生き方をとるべきか、ということを議論した。そのときに、「人類種の存続」は、問答無用の前提として語られていることに僕は大きな違和感を抱いた。

「人類は、無根拠に、無前提に、そして本能的にも、存続するべきである」この命題は、僕には化石のように見える。「種の保存」とか「DNAの保持の生物的本能」とか、「未来の子どもたちへ」という言葉を、内面的なものでなく集団の価値基準とすること。そんなの、ギリシャ哲学が始まったときにもうおしまいになったと思う。キリストやブッダを思い出したっていい。人類は、自ら滅ぶかどうか、自分でちゃんと決められるくらいには大人だ。滅びるなら、どうか幸せな滅びを。

わたしたちもいつの日か、滅びる時を迎えるでしょう。

それは、避けようのない結末。

けれど、最後は…

星の記憶を担う最後の子には…

どうか、幸せな記憶を。 (『AIR』)

『わが星』は、この死を、滅びを、つまりゼロを描く。そのゼロを、きっと、意味あるものとして。滅ぶその一瞬の星に出会うために、少年は光速を超える。ほんの僅かな会話。次の瞬間には地球/女の子はいなくなる。資本主義はこう言うと思う「その経験があなたの成長にどのように役に立ちましたか? それを我が社でどのように活かそうと思いますか?」会社は、10年後に死ぬ愛すべき君よりも、20年後に死ぬ冷徹なあいつを採用した。死んでしまえば、利益は出ない。

このロシア人は幾年もナチスの強制収容所に入れられていました。ほんのひとつまみの練りジャガイモから、この人形つかいはひとつ、またひとつと、小さな指人形をこしらえました。そして看守が近くにいないのをたしかめると、それで子どもたちにおとぎ話を演じてみせたのです。

……そして、かれが演じたかたちが、死刑囚に自己への尊厳をふたたびよびおこしました。死刑囚は死ぬ運命をまぬがれなかった。それでも死に方がちがいました。やすらかでした。なぐさめのなかで死んだ人さえいました。

それがこれらの人たちにとってなんの役に立ったのかと問うことは、たしかにできます。でもわたしはそうは問いません。わたしにとり、この人形つかいはとても勇気がある人間であり、真の芸術家です。(ミヒャエル・エンデ「永遠に幼きものについて」『エンデのメモ箱』P.240-241)

人形つかいが与えた「感動」―「利益」―は、もう次の1時間の内に肉体の死と共に失われる。けれどエンデは、僕は、(きっと君も)この芸術を意味のないものとは呼ばない。滅びと死をゼロから救い出すんだ。価値を増やそうとするのでなく、評価のシステムの外側に置くこと。

僕が『わが星』を本当に愛おしい作品だと思うのは、これまで挙げたどの物語よりも、滅びと死に意味を与えているから。優しさと歓びの中で歌っているから。

「歩みを止めること……衝動を抑えること。文明の水準の如何を問わず全社会が渇望しているこの恩寵。…………生にとってかけがえのない解脱の機会、

……

われわれの創りだしたあらゆるものよりも美しい一片の鉱物に見入りながら。百合の花の奥に匂う、われわれの書物よりもさらに学殖豊かな香りのうちに。あるいはまた、ふと心が通い合って、折々一匹の猫とのあいだにも交わすことがある、忍耐と、静音と、互いの赦しの重いまばたきのうちに。」 (『悲しき熱帯』二巻 P.428)

レヴィ=ストロースは、人類学(アンソロポロジー)のことを、人類の文化が滅びに向かう解体の過程を見まもるエントロピーの学(エントロポロジー)だと言った。

僕は思う。この恩寵とは―エントロピーの最大、すなわち滅びの中にある。

7■ダンス,遊び

と、うまくまとめたような気がする(僕だけ?)なのに、もう一節、もしかしたら余計な節を書こうとしてる。覚えてるかな、最初の方で書いたんだけど、『わが星』の音楽のパートは3部構成になってた。役者たちの笑顔が眩しい誕生=歓びのパートと、時間のように無表情で無慈悲な死=滅びのパート。でも、それが一巡りしたとき、ちーちゃんは言う。「ねぇ、手、つないでもいい?」そして時間の向こう側の、一瞬=永遠の中のダンスが始まる。この一節は、そのダンスにまつわるものだ。

早速、上の節と矛盾するようなこと言っちゃうけど、ねえ、やっぱり、熱的死はほんとのほんとに悲しいよね。地球の死はそれでも元素が残る。でも、宇宙の熱的死ってのは、可能性のどん詰まり。だれもそれを見てくれる人がいない。「わが星」では、一人の男の子が、地球が滅ぶまで見ていてくれる。

わたし あたしが眠るまで見ててくれる?

男子 いいよ

わたし ありがとう、じゃあ……おやすみなさい(わが星 2015年版 P.94)

僕はこんな空想をする。もしも、僕たちが―地球にいる全ての人間が、必ず、もう絶対の絶対の絶対に、死ぬときには誰かに看取ってもらえる、そういう約束の中で生きてるとしたら。それまでどんなに孤独に生きてきても、死ぬときには誰かが傍にいてくれるのだとしたら。それを確信しながら生きられるとしたら。僕たちにとって、死は異なるものになるんじゃないか、って。

宇宙において「観測」するってことはとても重要なことだ。なけなしの理系の知識を振り絞るけど、量子力学でも同じ。誰からも観測されてないものは、存在しない。だから、誰かがいなければいけない。誰かに「ずっと見てて」もらわなければ。看取ってもらわなければ。「ハッピー・デス・デイ」と拍手してもらわなければ。

「ほら、脈が落ちていくよ」なんていいながら、父の顔と計器とを交互に見ている。そして、最後にグラフがフラットになって、数値もゼロになる。そのときに……「お父さん、行ってらっしゃーい」「さようなら、ありがとう」と声が出た。

……

それもまたある意味では肯定です。存在の肯定。それは、ほとんど「ゆるす」ことです。「ゆるす」と言っても……その人が今、出発し、どこか別の次元へと回帰することをゆるす。その人が永遠に旅立つことにおいて、いや、そういう決定的なときだからこその肯定です。(『君自身の哲学へ』小林康夫 P.119-121)

誰かと手をつながなくちゃ。「ひとりきりではダンスはうまく踊れない」僕は再び、ベートーヴェンの「第九」を思い出す。『わが星』は他のなにより、誰かと、大切な友人や愛する人と見たくなる、そうした舞台だ。

地上にただ一人だけでも

心を分かち合う魂があると言える者も歓呼せよ

そしてそれがどうしてもできなかった者は

この輪から泣く泣く立ち去るがよい(シラー/ベートーヴェン 「歓喜に寄す」訳はwikipediaから)

もし手をつなぐことが出来たなら……時間を超えるダンスが始まる。緩やかに回転―逆回転しながら。これまで円を回る運動は時間の進行を表してた。けれど、このダンスは、ある方向への回転を止めている。その、ゼロの果ての(無)時間の中で、僕たちは資本主義から、システムから逃れられているような感覚を抱くことが出来る。それは、小林康夫の言う「ダンスすること」に繋がっていく気がする。

このグローバル・資本主義的なテクノ・エコノミー・システムに抵抗すること。その抵抗を……ほとんど日常的でもありうるようなひとつの「態度」として実践できないか。

……

重要なことは、日常の、さまざまな目的論にしばられたシステムの光速、さらには自分自身のこころとからだの無意識の硬直、固着かというものをいったん解除して、そこに純粋な質あるいは動きのようなモーメント、そして世界をプレイし、ダンスするような仕掛けを作り出すこと。(『君自身の哲学へ』小林康夫 P.192,P.226)

「わが宇宙」という劇があるとしたら、その熱的死を誰が見送ってくれるだろう。でも、それだって滅びの形が違うだけだ。今度も一人の男の子が(女の子かもしれない)「エントロピーを超えて」走ってきて、わたしが滅ぶところを、冷えていくところをずっと見ていてくれる。まるでそれは、誰にも読まれず焼けてしまったはずの月ちゃんの手紙を、私たち=観客が聞く奇蹟のように。レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』は、エントロピーを諦めのこもったまなざしで見送ってる。「生にとっての解脱」と言って。暖かな諦念と冷徹な瞳。それは真実かもしれない。けれど、芸術は―物語は嘘だからこそ、もうちょっとオマケで、一瞬、花を咲かせることが出来る。それこそ、芸術の意味だと僕は思う。

「おやすみなさい」の声。冷え切った宇宙。「わが星」は円運動を、循環の構造を持ってるよね。その無の中から、また、宇宙が始まりそうに思える。僕は、ちーちゃんが「遊ぶ」ために宇宙をはじめたことが好きだ。遊ぶことは、芸術と同じで、死や滅びと同じで、何の目的も持たないもの。全く無価値のもの。ゼロであるもの。

「つまんない―遊ぼうよ!―最初は無、ビッグバン!」

「正しい、正しくない」という二律背反的基準そのものを無効にするために、それから逃れるために純粋に、自分の実存の質に触れるようなものをつくり、あるいはそれを行為する……どこか自分の実存の姿を映しだしているような「遊び」を、しかし真剣に遊ぶべきだろう、と。(『君自身の哲学へ』小林康夫 P.66)

この世界の創造主さえも、この自然を造ったとき、遊んだのです。(ミヒャエル・エンデ「永遠に幼きものについて」『エンデのメモ箱』P.24)

あーあ、宇宙がそんな風にはじまったんだとしたら、本当にいいのにな。これが、これこそが、僕が愛する、僕のための神話だ。たった一人の子どもが、遊ぶために宇宙をはじめた。何度でも涙があふれる。「この世界、生きるに値するだろうか?」もう赤ん坊の迷いは消えてたよ。「ね、一緒に遊ぼうよ!」差し出された手をとって、何度でも宇宙を / 生をはじめなおそう。

●参考文献

・『わが星』の上演台本は公開されておりダウンロードすることが出来る。http://www.mamagoto.org/drama.html

・「10年代の上演系芸術」『ユリイカ 42(10)』 内野儀

・「『わが星』、ことばと音によるノスタルジア」 片山幹生 http://www.wonderlands.jp/archives/17905/

・『悲しき熱帯 二巻』中公クラシックス,レヴィ=ストロース

・「永遠に幼きものについて」『エンデのメモ箱』岩波現代文庫,ミヒャエル・エンデ

・『借りぐらしのアリエッティ』(映画)

・『アースシーの風 ゲド戦記Ⅴ』 岩波書店,ル=グウィン

・『西の魔女が死んだ』新潮文庫,梨木香歩

・『非人間的なもの』法政大学出版局,リオタール

・『魔法少女まどか☆マギカ』(アニメーション)

・『スマガ』(PCゲーム)

・『AIR』(PCゲーム)

・『資本論』岩波書店,マルクス

・『君自身の哲学へ』大和書房,小林康夫

・「歓喜に寄す」シラー,ベートーヴェン http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%93%E5%96%9C%E3%81%AE%E6%AD%8C

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?